異風な出で立ち「片切刃」

一際異風な姿形をした日本刀があり、それは片切刃と呼ばれている。

片切刃の紹介の前に、まずは切刃造について紹介。

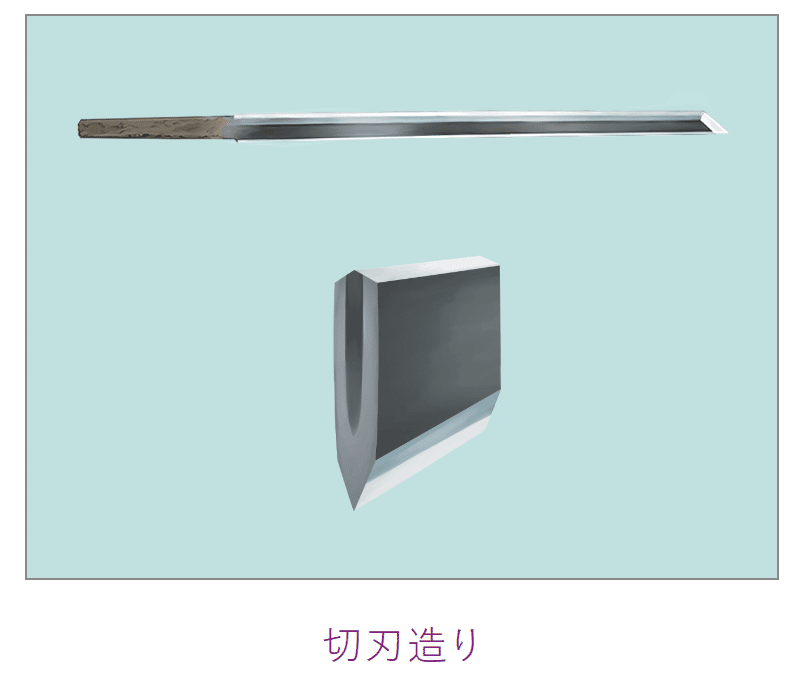

・切刃造

奈良時代から見られる作り込みの1つに「切刃造」がある。

以下の刀剣ワールドさんのイラストが分かり易いが「鎬部分が大きい造り込み」と考えれば分かり易いかもしれない。

有名な所だと東京国立博物館蔵の「切刃貞宗」がある。

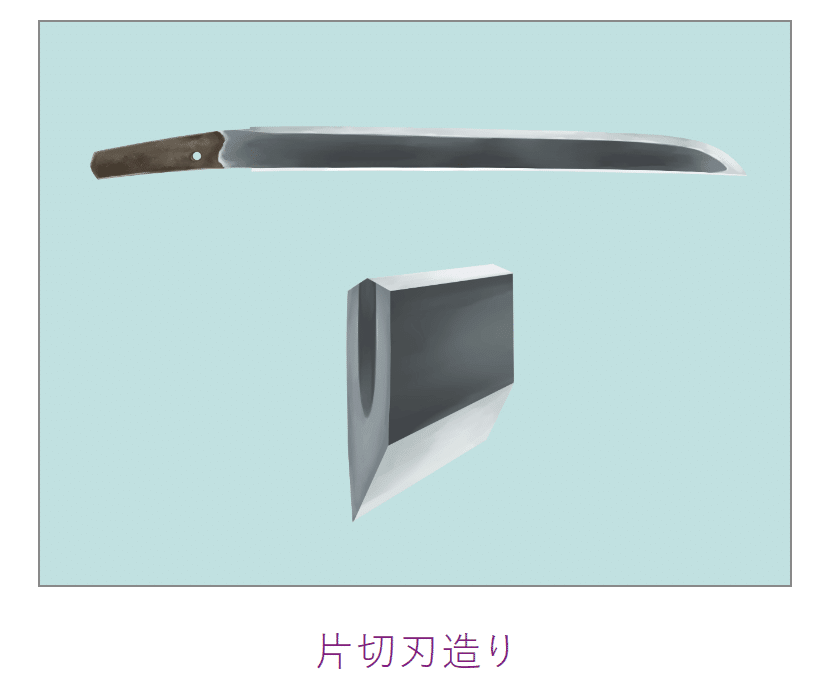

・片切刃造

さてここから本題であるが、その造り込みから進化した面白い形状が今回紹介する片切刃造である。

文字通り、片側だけ切刃造になっているものを指す。

反対側は普通の刀の様になっており(鎬造)、断面は以下の様になっている。

片切刃は主に新刀以降に流行るが南北朝時代の貞宗、信国、兼氏など既にその姿が見られる。

それ以上に時代の上がるものではまだ見た事がないが、もしかしたらあるかもしれない。

古いものではまだ見た事がないが、もしかしたらあるかもしれない。

さてこの形状、思い返してみると結構現代の製品にも応用されている。

・現代の製品に応用された片切刃

まずは紙の裁断機。

刃を見てみると片切刃のようになっています。

紙を切る繋がりで、カッターの刃も同じく片切刃のようになっている。

因みに、はさみも片切刃を2つ合わせたような構造をしている。

次に魚を捌く出刃包丁。

魚の下ごしらえ全般に使う包丁だが、甲羅を割ったり、鶏をさばいたり、骨をきったりする時にも使う。

これも同じく片切刃のようになっている。

・終わりに

実に現代の様々な所で片切刃は見られる。

これらから想像するに、きっと構造的に何でも切れる多様性を持っていたのが片切刃ではないのだろうかと想像している。

片切刃造の刀はあまり見かけない気もするが時々ある。

ネットで調べた感じだと銀座長州屋さんのサイトで二代目水心子正秀の片切刃が販売されていた。

しかし流石に刀身に彫の入れた物を包丁など日常の便利グッズとして使用していたとは到底思えない。

そこはやはり所有者の精神性や信仰面も加味して考えなければならないだろう。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑