古い太刀に時々見られる茎の凹みについての考察

笹丸の茎などに似た凹みが我が家の太刀にもあるのですが、こうした凹みは平安末期から鎌倉初期の太刀に時々見られ個人的にテンションが上がる見所でもあります。(なんて書くと意図的に付ける人が現れそうですが)

これは何が影響して付くのでしょうか?

①傾向

まず大きな傾向としては、以下のように見受けられる気がします。

・必ずしも同時代の太刀に出ているわけではないこと。(むしろ出ている物の方が少ない)

・生ぶ茎のものに出ている

・室町時代の則光の太刀にも見られるものがある

・必ず「刃方」の茎に現れる

・短刀には見ない

②詳細

あくまで私が今まで見てきたものの範囲の話ではあるが、このように茎に凹みが出た見てきたものは早くは奈良時代の直刀から見られる。

そして大きな分厚い鉄鐔が付帯している事は特質すべきことであり、鐔の厚みと凹みの幅が同じように見える。

次に古備前正恒。

こちらは拵が付帯していないものの、生姿でやはり同じような位置に凹みが見られる。

そして冒頭に挙げた笹丸。生姿。

こちらは鐔が革で覆いかぶさり中をうかがい知る事が出来ないものの、鐔の位置と茎の凹み箇所や厚みが一致しているように見える。

次に源氏の重宝でも知られる薄緑(膝丸)。

こちらも同様に凹んでいる。

そして時代は下がり、室町時代の則光の太刀の茎にも同様の凹みが見られる。室町以降の太刀ではこの太刀以外個人的には未見。

こちらの則光は戦前まで春日大社に伝来した奉納刀剣であり鉄鎺が付帯している事からも拵も古い当時のまま残っていると考えられる。

鐔は色からして練革だろうか。いずれにしても凹みの箇所と鐔の位置が合致している。

③考えられること

因みに冒頭に挙げた通り、短刀の茎にはこうした凹みを見た事がない。

次に古い鎺は鉄が使われるが、得てして鎺の高さが低めであることから今回挙げる茎の凹み位置とは高さが合わない。

これらの事から考えると、分厚い鉄鐔なり練革鐔が長らく付いていたままになった事が影響してこのような凹みが生まれたのではないかと推察する。

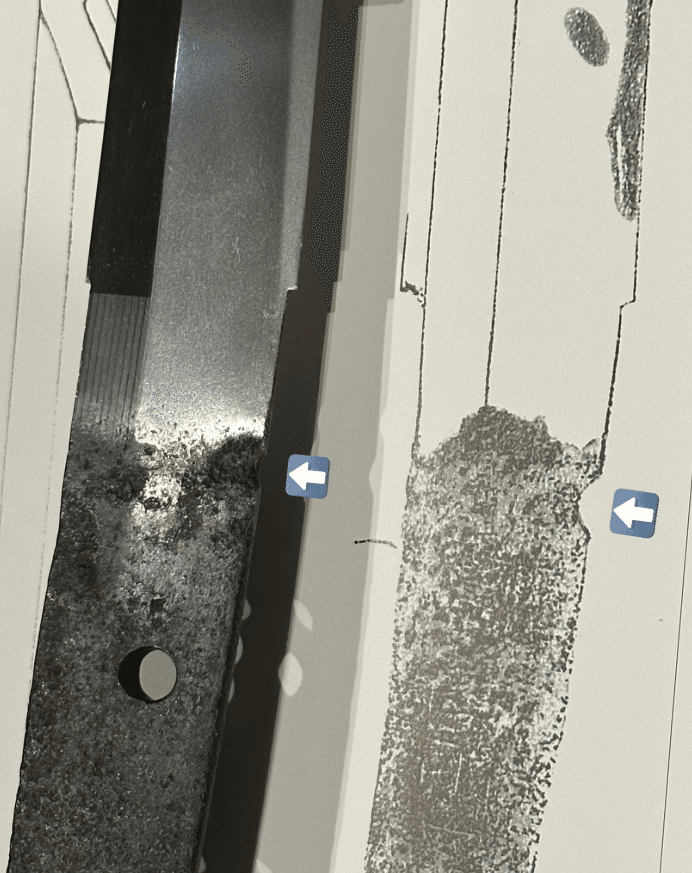

手元の太刀もやはりというか鎺の下に凹み位置があります。

今でこそ金鎺が付いていますが、当時は高さのない鉄鎺であったことを想定するとやはり分厚い鐔の付いた太刀拵が付帯していたのではないかと想像。

尚鉄鎺は刀身保護には良くないとされ(疵も付きやすい)現在は使用されておりません。

追記ですが、必ず刃方が多く朽ち込むのは興味深いです。

鐔が刃方にだけ接地していたと考えるのも不自然な気もしますし。

太刀は下向きで佩くのでもしかしたら切った際に血がこの部分に溜まり朽ちた、などもあるのでしょうか。

ただ奉納刀の則光でも同じ傾向が出ているのでこれもいまいち違う気もします。

茎の厚みが刃方の方が薄いから、という理由もありそうです。

このあたりもう少し検討が必要そうです。

拵の実物に刀身を納めて見れれば割と分かりそうな気もしますが、全て納まっているのでそれが出来ないのが難しい所ですね。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)