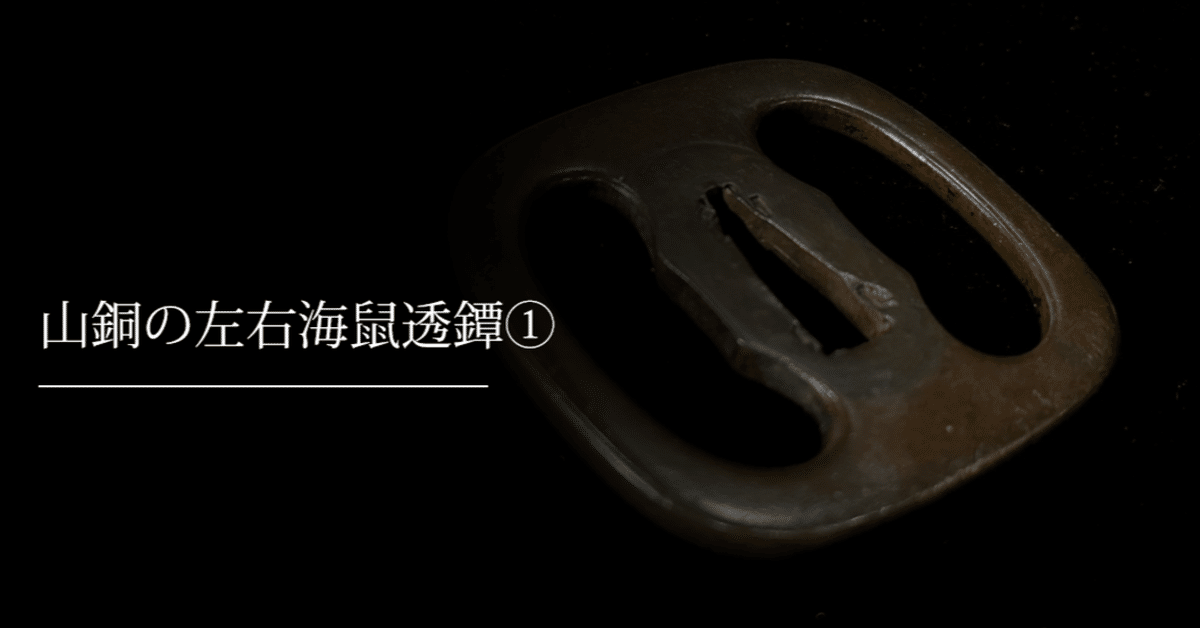

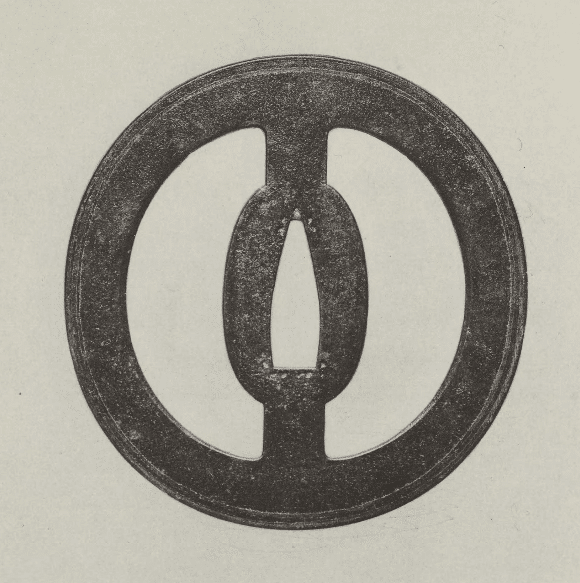

山銅の左右海鼠透鐔①

左右海鼠透の山銅鐔。

サイズは小さく、横縦共に6.5㎝、厚み4.7mm、重さ96g。

茎孔は21mm×8mm程度で恐らく脇差サイズ。

この鐔も鑑定書が現状付いていないわけであるが、時代は江戸時代頃の鐔であろうか。光にかざすとうっすらと茶色が見えて来るなど山銅の経年変化による渋い色味に味わいがある。

古金工あたりにも見えるが果たして。

形状は角部が全て丸く面取りされているので全体的に手当たりが優しい。

次に海鼠透の穴の形状を見ると、いわゆる武蔵鐔や勘四郎鐔のように穴が茎孔の頂点辺りまで巻き込んでおらず洗練美はそこまで感じずボテッとした印象を受ける。

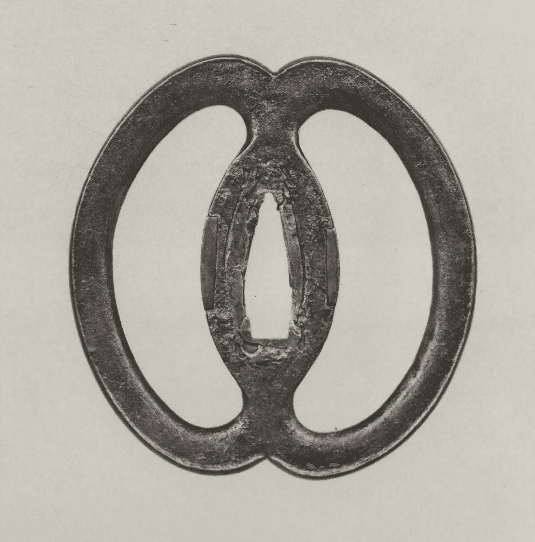

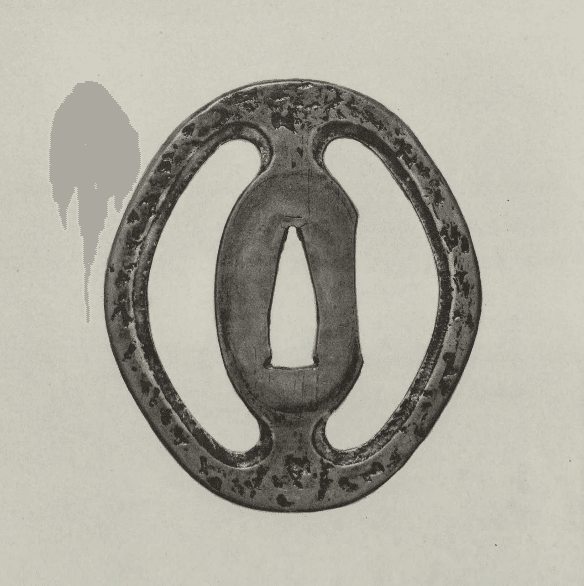

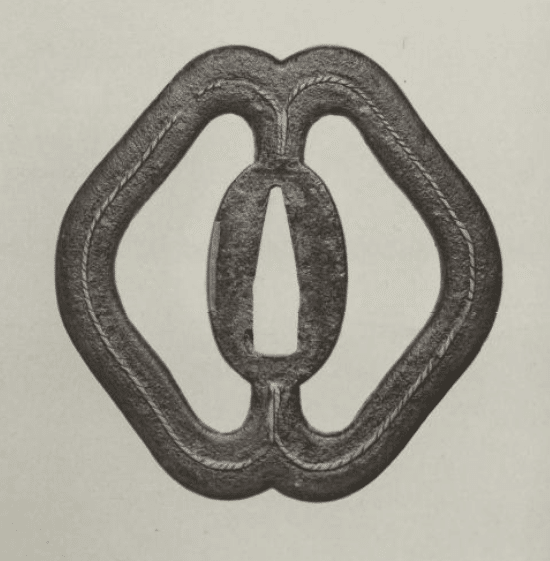

以下は肥後金工大鑑に載っている海鼠透である。

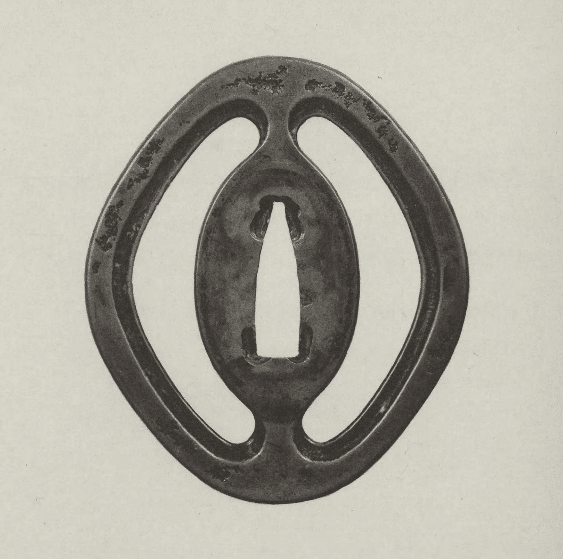

以下の甚五の鐔は和田透と呼ばれ、海鼠透とは呼ばれていないが海鼠透の変化系に思えてならない為載せておく。

さて改めて鐔の写真を載せてみる。

やはり肥後系のどこにも属さなそうな気がするので古金工だろうか。

しかし古金工と言えば桃山頃まで。

江戸時代頃の誰とも分からない鐔工の作は何に極まるのだろうか。

それとも実は室町~桃山頃まで時代が上がるのだろうか。

地肌をルーペで見てみる。

このような小傷が無数に付いており、海鼠透の穴の内側も結構時代を感じる。

この辺り気になるので今度の保存刀装具の鑑定審査に出して見ようかなとも思っています。

重さも96gと小さめのサイズにしてはかなりあり、これを付けて戦う事が実戦的なのかは分からない。

以前書いた菊花透鐔の方は20gと極軽量でこちらの方が実戦に適していそうにも思う。

という事で審査結果が出たらまたブログにまとめたいと思います。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)

「刀とくらす。」をコンセプトに刀を飾る展示ケースを製作販売してます。