後藤祐乗の目貫?②

先日祐乗の特徴に似ていると感じて手に入れた目貫であるが、現状としては先日ブログにも書いた通り祐乗と見るには引っ掛かる箇所が何点かあり、現時点で祐乗と行くのはやはり早計と考えている。

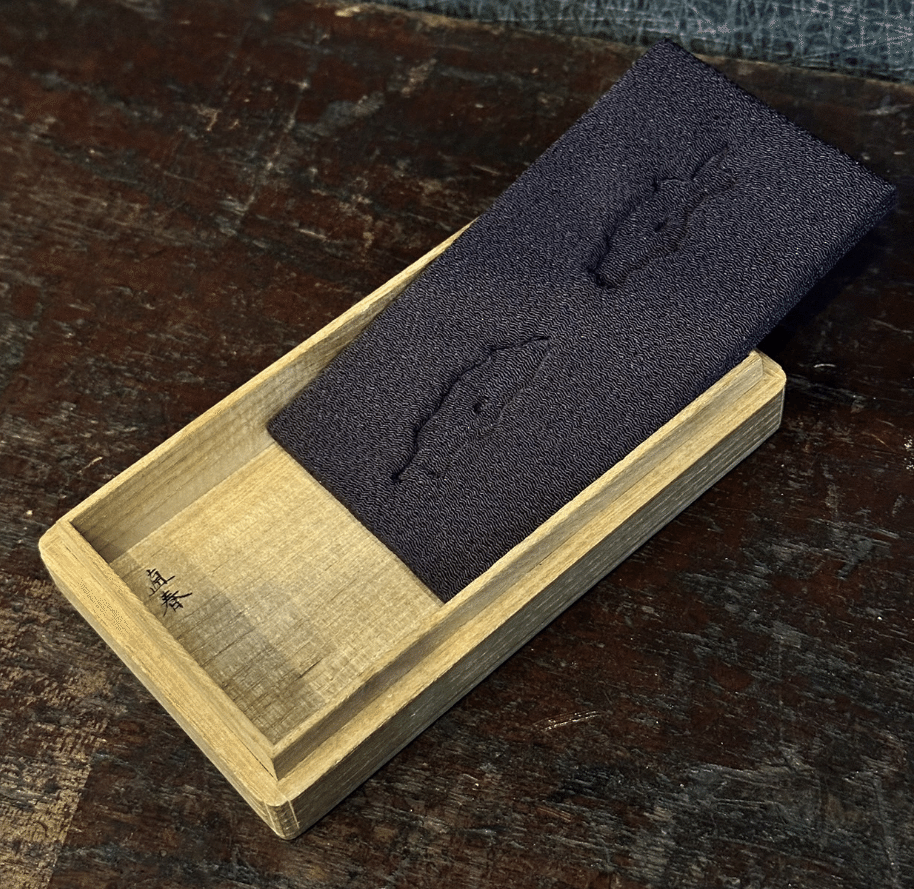

そんな折、目貫箱の底板を外すと桐箱に「直春」と書かれた文字を発見。

町彫の柳川直春の事だろうか。

箱は流用されている事もあるし、それがそのまま中身を表しているわけでは勿論ないが、私自身も三角鏨を見て後藤家の作とばかり考えて町彫の線は確かに考えていなかったので、今回町彫名品集成に掲載されている龍の造り込みと比較しながら、町彫の可能性があるかについて探ってみようと思う。

比較対象元になる目貫については①に写真をまとめています。まだ読まれていない方は先にお読み下さい。

①横谷宗興

爪の間接が長い事や眉の形がフサフサな点が特徴と言って良いかと思うが、このような眉はしていないので違うだろう。

②柳川直政

表側の造りは後藤家の作にとても似ており、町彫金工が後藤家の作を似せて作ろうと思えば作れる事が伺える。解説を読むと祐乗に倣ったものとのこと。

裏行を見ると如何にも横谷宗珉のような太いがっちりした陰陽根を有しており町彫という事が分かる。

表では判断し難そうだが、やはり裏の造り込みが今回の目貫とはかなり異なる。

③法眼春明

こちらも先ほどの柳川直政同様に非常に上手く後藤家の作と似た様子で製作している。祐乗の特徴とされる蛇腹のおなかなどの造りも似ている。

しかし裏に銘を入れている点や根の造りはやはりだいぶ異なる。

使用している金の量も町彫は全体的に多いように見える。

④一宮長美

こちらは目貫が無いので龍の表情や爪の長さや傾き、角の形などから比較せざるを得ないが、龍がデフォルメされて可愛らしい感じに作られている事から同じ作者ではないと思われる。

鱗の造り込みもだいぶ異なる。

⑤船田一琴

こちらも非常に上手く作られており迫力を感じるが、一琴は金をふんだんに使っている様子かであったり裏に短冊銘を入れる辺りからやはり今回の目貫の作風とはだいぶかけ離れているように感じる。

⑥終わりに

今回町彫を代表する5名の金工作と比較してみたが、町彫金工の技量は相当に高く、真似して作ろうとすれば作れてしまうかもしれない。

故に可能性としてはゼロではないかもしれないが、やはり町彫は龍そのもののデザインであったり、金をふんだんに使う町彫の作風、裏の堂々とした根など、今回手に入れた目貫と比較すると造り込みの差は大きく、現状では町彫とはやはり思えないというのが比較してみての感想であった。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

今回手に入れた龍目貫の写真などは①にまとめています。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)