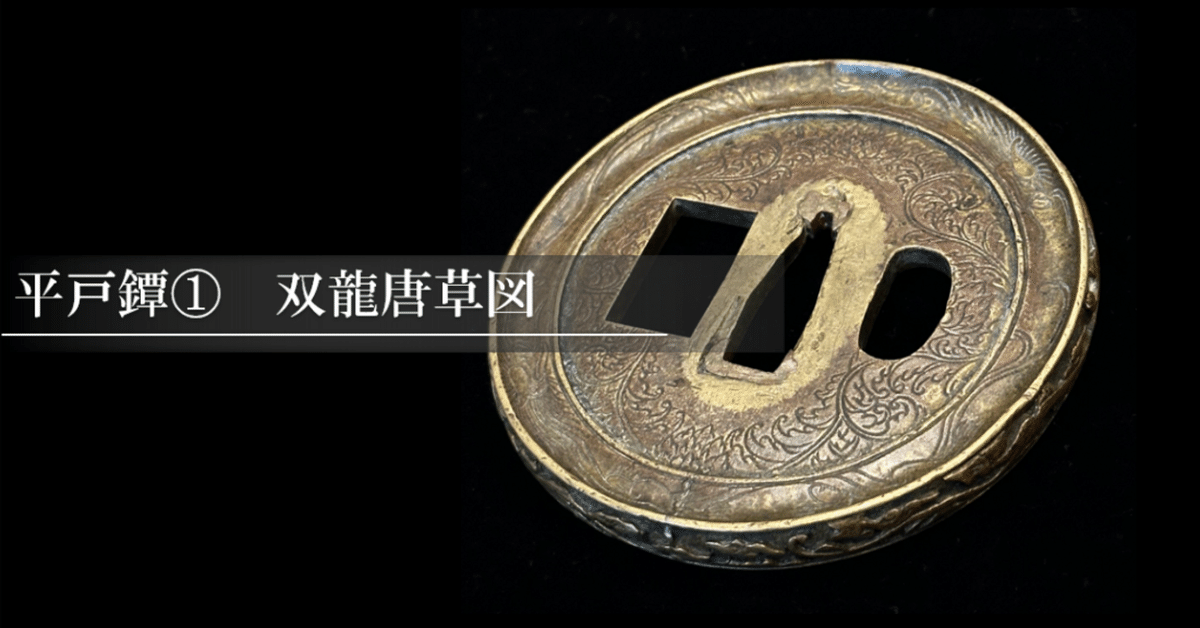

平戸鐔① 双龍唐草図

平戸鐔と言えば代表的な金工で江戸初期の平戸住国重を思い出すが、この金工は真鍮地を用いて双龍図の描かれる事の多い特徴的な鐔を多く作っている。中には珍しくアルファベットを彫り込んだ物も存在しており、南蛮の影響を受けていたように感じる作が多い。

今回紹介する鐔は無銘で鑑定書も取っているわけではないものの、出来からして平戸鐔の印象を強く受ける。

・全体写真

横82.5×縦82.9×耳厚8.9㎜(切羽台厚4.9㎜)

美濃龍目貫が持っている玉のように、宝玉を横から見たような図にも見える。

以下は参考までに古美濃龍の持っている玉。

・龍のデザイン

ちなみに龍は後藤家などに見られる龍とは異なり、角が見られないのはこの鐔の大きな特徴ともいえる気がする。

この龍のデザインが南蛮鐔の龍と似ているように感じる事もあり、やはりこの点も南蛮鐔との繋がりがあるのではないか。

・植物のデザイン

これがまた良く分からない。唐草だろうか。

所々に花のような以下のものが見える。蓮の花のようにも見えるが、唐草のような物に付いていると考えると良く分からない。

・覆輪の接続

話を戻して耳は覆輪として中央下部で接続されている事が見て取れる。

しかしこの接続部は側面から見ると見えないように丁寧に作られているのも興味深い。表面よりも側面部が見栄えとして大事と考えていたのだろうか。

・櫃孔について

さてこの鐔で何と言っても目を引くのは四角い大きな櫃孔である。

これは個人的には笄孔と見ている。

笄の中にはやたらと大きなものが存在しており、こうしたものは実用ではないと勝手に考えていたが、もしかするとこうした大きな笄が実際に拵に使われていた可能性を示す鐔だったりはしないだろうか。

この辺りは非常に興味をそそられる箇所でもある。

・終わりに

ということで真鍮地の色味も渋く良い色をしており、無銘ではあるものの江戸初期位の感じを受ける。

因みに個人的に似ているように感じる作としては以下があり、以下の鐔も同様に耳部に龍ではないが花や紋様が鋤出してある。

尚、参考までに平戸国重の作としては以下のようなものが存在している。

平戸国重とは少し違う印象を受けるので、もしかすると平戸国重よりはもう少し時代が上がるような気もしている。

今回も読んで下さりありがとうございました!

いいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)