現代刀は古刀に劣っているのか?

鑑賞面で現代刀は古刀に敵わない、という意見を見たり耳にはさんだりしますが個人的には少し違う意見で、現代刀の一流刀匠の作を鑑賞会や刀剣店で見る分に、同レベルの部分もあるし、敵わない部分もあれば反対に勝っている部分もあると思っており、細分化して比較議論すべきではと感じている次第です。

とはいえ全ての現代刀に言えるわけではなく、やはり出来の良いものに限られますが。

まず同レベルと感じる部分は匂口や地景の表現でしょうか。

細かい沸を均一に焼きあげたり、刃中の足や葉、二重刃などの表現は古刀と変わらない上手さがあると思います。

吉原義人刀匠の水神切写の匂口の新雪が降り積もるような柔らかい小さな沸の表現や、河内國平刀匠の同じく柔らかい沸の中に現れた足や葉、二重刃、月山貞利刀匠の刃と絡む上品な綾杉肌は古刀のそれと同じような見え方をしました。

一方で相州上工作(新藤五国光や行光、正宗)などに見られる光にかざすと細く黒くなるような金筋を焼き上げている作は個人的にはまだ見た事がありません。

新刀以降の刀に入る太い金筋は見るのですが。

知らないだけであるのかもしれないし、やはりないのかもしれない。

新雪が降り積もったような細かな沸と共存している。

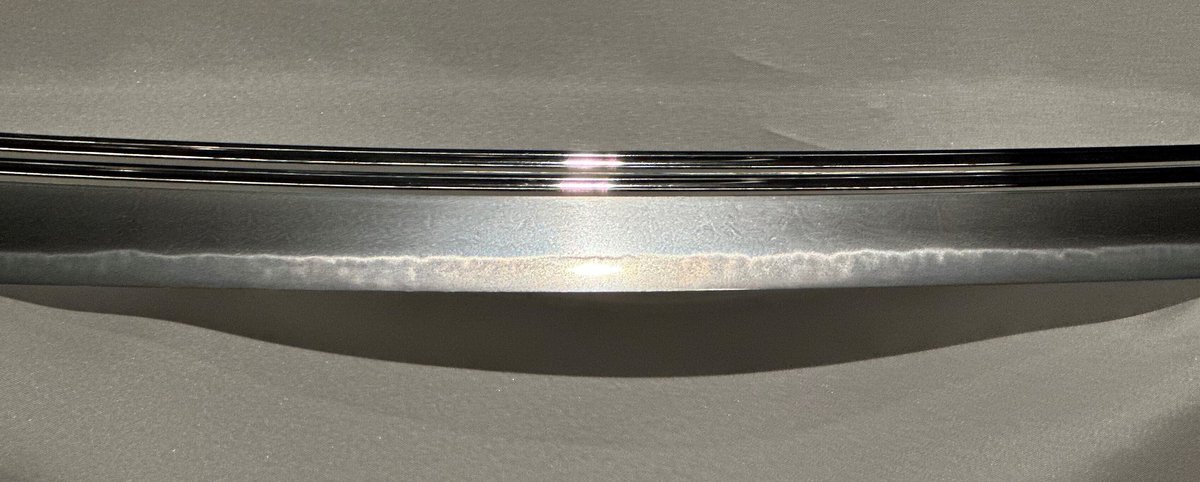

次に古刀に敵わないと感じられる点ですが(これが現代刀が古刀に劣るといわれている一番の要因にも思いますが)、地鉄の潤いはやはり古刀の方が圧倒的にある気がします。

現代刀の地鉄はとにかく白いものが多いです。

白い鉄と、水気を含んだ濡れたような質感の鉄、どちらが好きかは個人の好みなので置いておいても、後者の方が美術品としては高い評価を受けている気がします。

国宝や重文、特重指定の刀は鉄の潤った物ばかりですし、現代刀職展でも特賞受賞作と優秀賞作を比較しても地鉄の潤いに差がある事からも、その部分は審査員の方も重視している気もします。知りませんが。

とにかく現代刀に限らず新々刀以降は地鉄の白い物が圧倒的に多い印象を受けます。

新々刀以降の刀工で水気を含んだ濡れたような質感の鉄、つまり古刀のような地鉄を作ると個人的に感じたのは源清磨や大慶直胤に感じますが、清磨の作で地鉄が古刀の相州伝そっくりでも大きな沸が所々に付く箇所があるの古刀とはまた少し違った様相を呈している気がします。

重美の大慶直胤は備前伝に倣い作られたもので、単体で見れば長光そのものに見えましたが、本歌の長光と並べて順々に見てみると映りの鮮やかさや地鉄の潤いに違いが見られました。

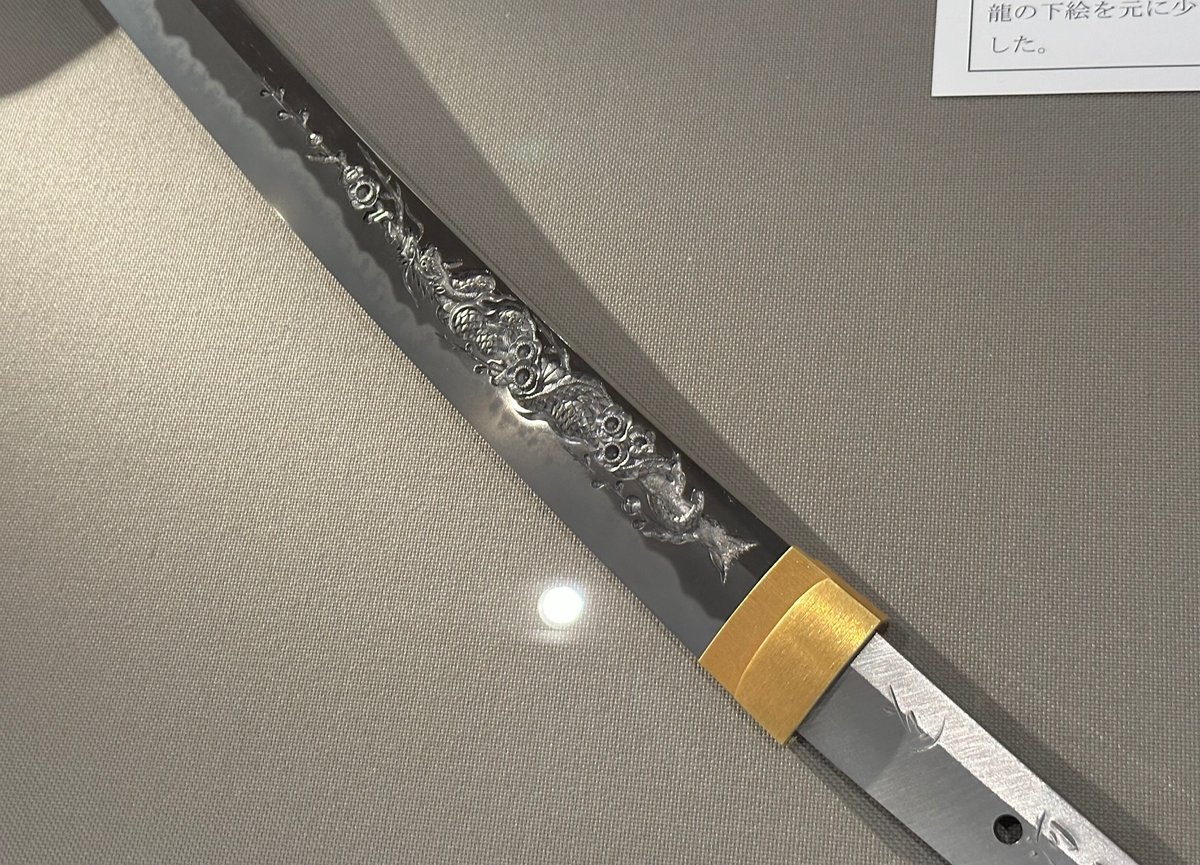

最後に現代刀の方が古刀よりも勝っていると感じる点。

それは刀身彫刻です。

越前康継や虎徹、大慶直胤の刀身に彫を施した本庄義胤など過去にも彫が得意な刀工金工は沢山いましたが、それを全て差し置いても現在の刀身彫刻が一番緻密で構成力も優れていると個人的には感じます。

・終わりに

上手い下手という漠然な個人の感覚は数値化が難しい部分であり、更にその人がどの部分を見て話しているのかも分かりません。

故に古刀と現代刀の優劣の話をするのであれば最低限項目を細分化した上で話をすべきに感じたので、今回項目を分けて自分の考えをまとめてみました。これはあくまで現時点での私の考えですので、これから更に多くの刀に触れていく事で変わっていくとも思っています。

更にいえば一言で古刀と言っても平安時代の古刀と、室町時代の古刀は沸の表現1つとっても全く違います。

なので本来は例えば「山鳥毛の写しと山鳥毛の本歌を比較して優劣を判断する」というように、同じ刀同士を比較した上で、先に書いた細分化した項目で優劣を比較する事が、現代刀と古刀どちらが優れているかを論じる時には他者との目線も合い意見交換もしやすくなるのではと思った次第です。

地鉄の潤いだけあれば古刀に見えるのかと言えばそんな事はなく、地鉄の潤いと匂口の柔らかさと沸の小ささ、地景の表現、映りの出方、そうした物全てが複合されたのが古刀なのでどれか1つ欠けた段階で古刀からは遠ざかるように感じます。

いずれにしてもガラス越しでの見え方と手に取っての見え方は異なり、更に一日だけ数分手に取って見るのと、手元において日々鑑賞する事で見えてくることもまた違うのは刀を買っていて感じます。

故にこれらの事は実際に古刀の最上作から現代刀の最上作まで全て買って手元で長く楽しんだ物同士でないと真に迫った正しい意見交換はなかなか出来ないのでは、と思います。

その点からも今の私は現代刀の無鑑査刀匠の作は手に取って見た事はあれど、実際に購入はした事が無いので、自分の見方に対してまだまだ古刀偏重のバイアスが掛かっていると自分自身でも感じています。

つまり正しい比較がまだまだ十分に出来ていないと思います。

あとはそもそも論として古刀には古刀の、現代刀には現代刀としての良さがありますので、わざわざ古刀と現代刀が同じように出来ている必要もないのでは、とも思います。

完全に古刀と同じ物がで出来たとしたら古刀を買えば良いですし、それよりも作家の特徴や強みが強調されている方が大事なのとも感じます。

もしかしたら清磨はあれだけの地鉄を鍛えながらも大きな沸が付くというのは、あえて「それが俺だ」という作家性を強調していたのかもしれないですね。

因みに実用面での比較は全く別の話であり、ここは私は分かりません。

現代刀の方もかなり映りが出ているように見えますが、古刀の映りと比較するとまだまだ見えづらいです。鉄の白さもお分かり頂けるのではないでしょうか。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)