拵えの名称は、分解して読むと分かりやすい

日本刀の拵えは漢字の羅列で展示目録などを見ているとつい難しく思え、読むのを途中でやめてしまう人も居ると思います。

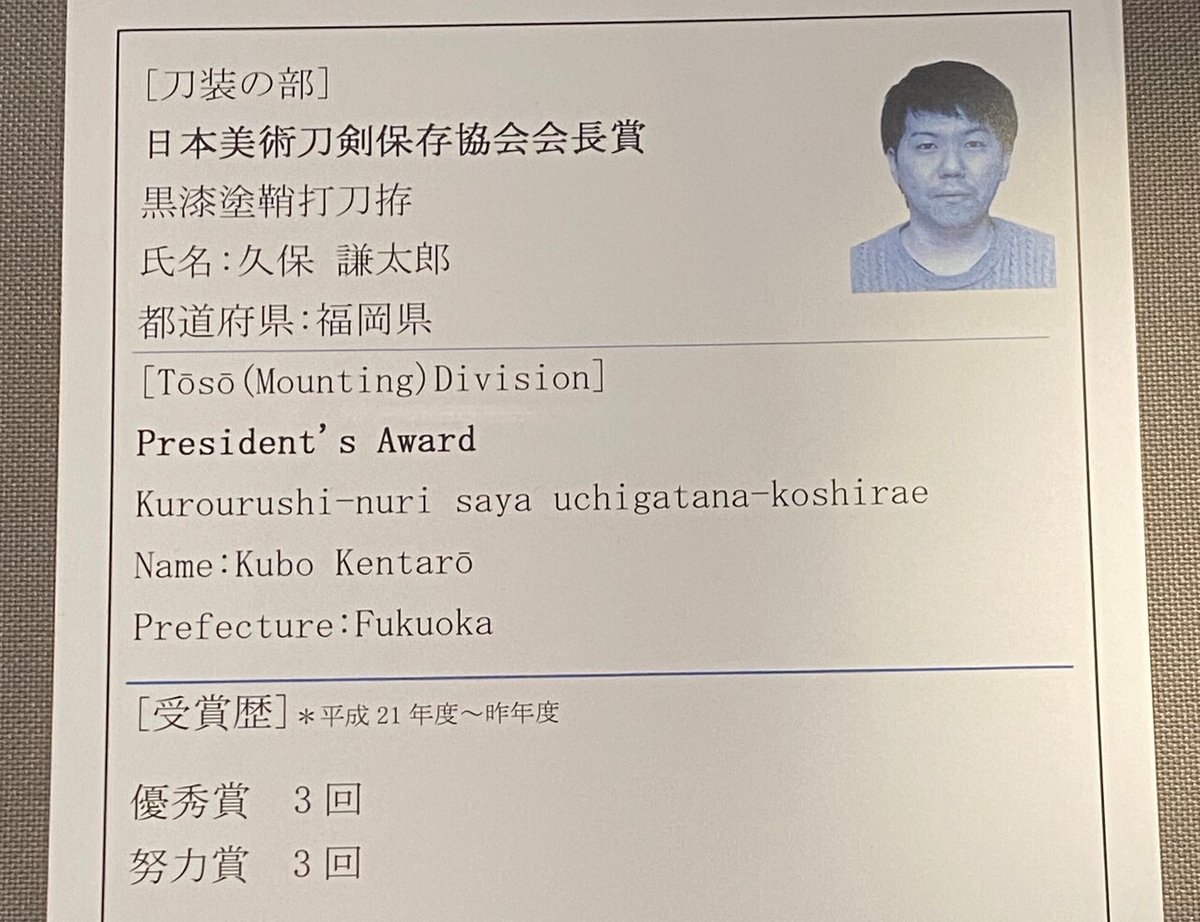

(画像出典:「日本刀 珠玉の名品展」展示目録)

が、実はただ単語を繋げているだけなので、分解して読むとどんな見た目の拵えなのかがイメージしやすくなっています。

どう分解するのか見ていきましょう。

・黒漆塗鞘打刀拵

まず一番シンプルなもの。

分解すると以下になります。

黒漆塗鞘 / 打刀拵

黒色の漆を塗った鞘の、打刀用の拵えという意味です。

・青漆銀流水文半太刀大小

次に少し名称が長くなります。

私なんかは「青漆銀」あたりで読むのを止めてしまう事も多かったのですが、以下のように分解するとどんな拵えをしているか物を観なくてもイメージが出来ます。

青漆 / 銀流水文 / 半太刀 / 大小

青く深い緑がかった漆塗りをしていて、銀の薄板を貼って水の流れを表した模様の、半太刀拵えの、大小の拵え、という意味になります。

・堅木波千鳥文拭き漆鞘合口脇指拵

鞘に絵が描いてある場合は、その絵の特徴が文字で表されています。

分解するとこうなります。

堅木 / 波千鳥文 / 拭き漆鞘 / 合口脇差拵

堅木(ブナ、ナラ、ケヤキ、ラワン、マホガニー、チークなどの広葉樹の材木のこと)に、波と千鳥の模様が描かれた、拭き漆(木地に生漆と呼ばれる透けた漆を刷り込んで仕上げる技法のこと)で仕上げた鞘の、合口(鍔の無い)の脇差用拵え。

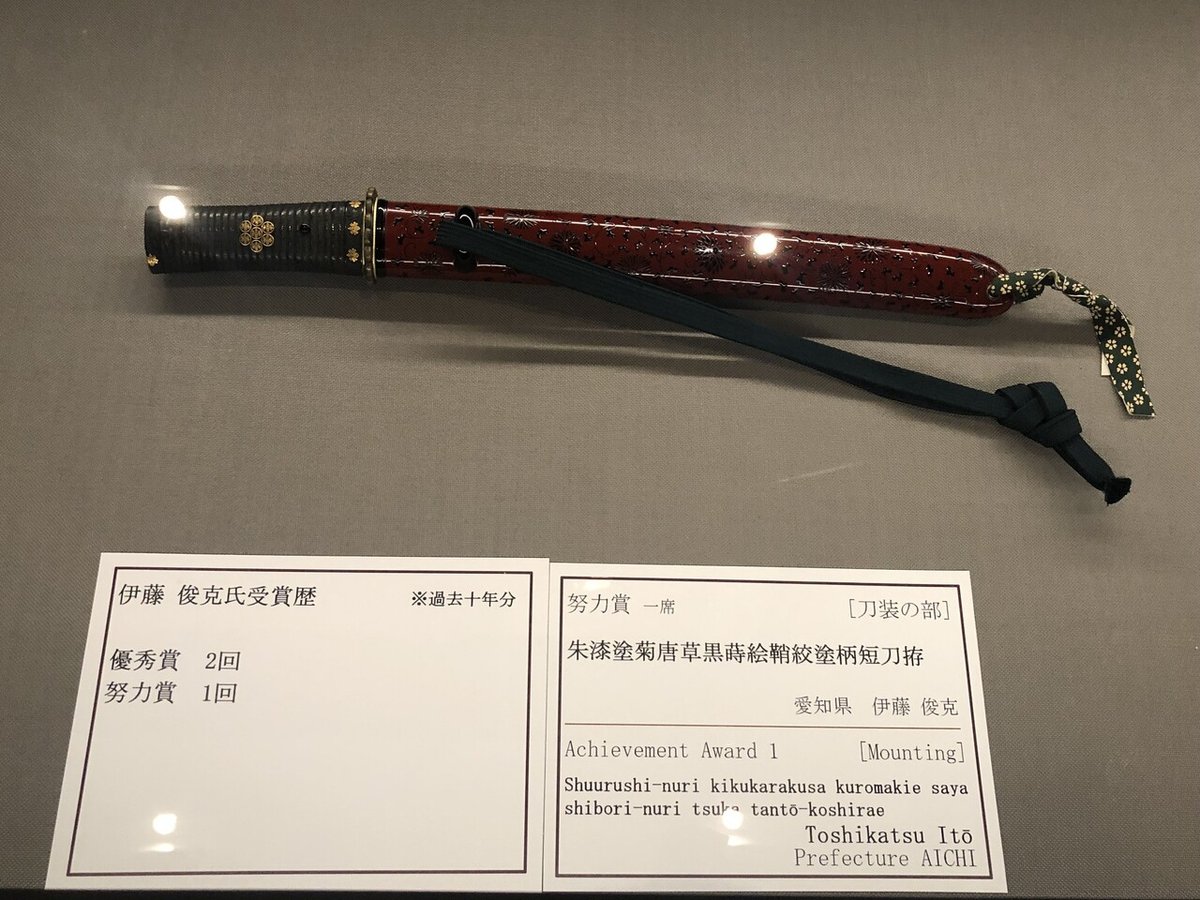

・朱塗漆菊唐草黒蒔絵鞘絞漆柄短刀拵

目録で出てきたら確実に読み飛ばす位に漢字が羅列してある拵えです。

こちらも分解してみると意外にも分かりやすい事に気がつきます。

朱塗漆 / 菊唐草黒蒔絵鞘 / 絞漆柄 / 短刀拵

これだけでだいぶ分かりやすいかと思います。

朱色の漆塗りに、菊唐草を黒い色の蒔絵でデザインした鞘で、絞漆(しぼうるしという技法。変わり塗りとも言われる)柄の、短刀拵え、という意味。

・黒漆研出撚糸巻朱銀蛭巻鞘打刀拵

これは知っていないとなかなかイメージ出来ない気もしますが。。

黒漆 / 研出撚糸巻 / 朱銀蛭巻鞘 / 打刀拵

と分解できます。

ベースが黒漆で、撚糸(よりをかけた糸のこと)の表面を研出(研摩仕上げすること)したものに、朱漆と銀の薄板蛭巻(ひるまき)の変わり塗りをした鞘塗の、打刀用の拵えという意味になります。

文字だけ見ると分かりづらいですが、物を見ると、なるほどこういう物の事を指すのか!と妙に納得したりします。

・金梨子地鳳凰文蒔絵螺鈿衛府太刀拵

最後は刀剣ワールドさん所蔵の太刀拵えになります。

(画像出典元:名古屋刀剣ワールド デザインの素敵な拵)

こちらを分解すると以下になります。

金梨子地 / 鳳凰文蒔絵 / 螺鈿 / 衛府太刀拵

金色の梨子地(梨の表面のようにつぶつぶした地肌)に、鳳凰の蒔絵に、螺鈿(貝をはめ込む)が施された、衛府太刀用の拵え、という意味になります。

こちらは文字だけでもかなりイメージが付きやすいですね!

・終わりに

拵えの名称は一見複雑ですが、分解してみると意外と分かりやすいのが分かって頂けたと思います。

何となくですが、大体以下の順で書かれているような気がします。

漆塗りの色 / 絵柄や模様 / 漆の技法 / 刀の種別

私もこれからは途中で読むのを諦めずに最後まで頑張って読もうと思います…!

という事で最後はそろそろ始まる「日本刀 珠玉の名品展」の図録を見て見ましょう!

これを読んだ方ならきっとどんな拵えか何となくイメージ出来るはず!?

(画像出典:「日本刀 珠玉の名品展」展示目録)

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!