「刀身彫刻の世界」を見てきました

12/22まで刀剣博物館で行われている「刀剣彫刻の世界」をようやく見れました。

今回の展示は平安期からの古刀から現代刀まで刀身彫刻の歴史が広く分かる展示になっていました。

端的に言えば昔の刀ほど簡易的な彫で江戸時代を境に近代になるほど精巧な彫になっていくような印象ですが、全時代を通じて思想や宗教と刀身彫は深く結びついている印象を受けます。

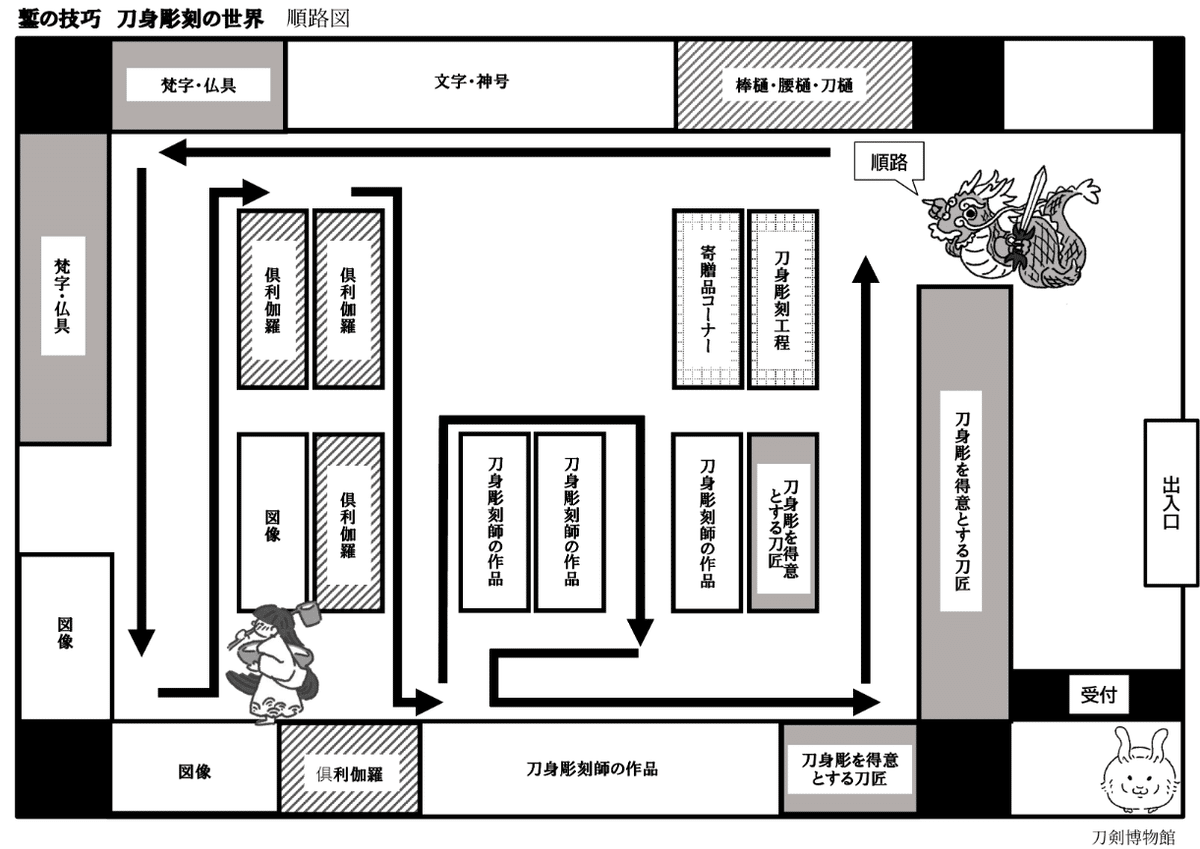

会場は彫の種類ごと(棒樋、文字、仏具…)などに分かれて展示されていたのですが、ここでは時代毎にいくつかピックアップして書いていこうと思います。

会場マップ

①平安時代の彫

平安時代の刀では平安末期の安綱、有綱の太刀が展示されていましたが、いずれも棒樋と腰樋の物でした。

この時代は山城物の三条や五条にしろ、梵字などの彫は恐らくまだなく、あっても二筋樋や素剣(少ないものの国宝の友成などに見られる)など簡易的な彫と思われます。

②鎌倉時代の彫

展示刀は鎌倉末期の来国俊のみで展示で見えていた面は素剣のみといたってシンプルでしたが、裏に梵字があったと記憶しています。

この時代から梵字を見るようになり、景光などでは「白山権現」や「秩父大菩薩」などの文字を彫り込んだり、小竜景光などのように龍を高彫で表現したり。

相州では行光の短刀に大進房が精密な彫を施すなど刀身彫刻が一気に進んだ印象があります。

続く南北朝時代の刀も今回の展示ではあまり無かったので、室町時代以降の刀身彫の展示がメインと言ってもよかったかもしれません。

③南北朝時代の彫

南北朝時代は豪壮な大太刀などが登場し、八幡大菩薩など大きく刀身に刻まれた作もまま見る気がします。

戦神である八幡大菩薩が武士の信仰の対象となっていた事が良く分かります。

④室町時代の彫

室町時代の彫は実に多様で展示品も充実しており、これは是非会場で堪能して頂ければと思うのですが、個人的に以下の二王の短刀の地刃がとても美しく引き込まれました。

室町時代らしく重ねも厚いです。

刀身には仁王の阿吽像が両面に彫られているようです。

二王だけに…。

この時代、後藤祐乗や古美濃などの金工が活躍した時代でもありますが、そうした作品が非常に精巧に出来ている中で刀身彫もやはりかなり技巧的になっている様子が伺えました。

以下は参考として古美濃目貫。金を薄く伸ばし5㎝程の中に精巧な龍が見事に表現されています。

⑤天正、桃山時代の彫

この時代を代表するのはやはり埋忠明寿や国広でしょうか。

刀でいうと古刀から新刀へ切り替わる時代ですが、刀身彫も同じくこのタイミングでより技巧的になっている印象を受けます。

特に明寿の龍は後藤家の龍と比較しても異なっておりこのあたりも興味深いです。

⑤江戸時代の彫

そしてここから刀身彫が更に一気に華やかになります。

龍などの他、花や人物なども彫られるようになっており、戦がない平和な時代こその穏やかで技巧的な刀身彫が目立つような気がします。

改めて鎌倉時代など戦の多かった時代と比べるとその違いに驚かされますが、刀装などの彫金技術を見るに鎌倉時代も刀身彫刻が出来なかったわけではないと思うのです。ただやらなかっただけで。

⑥新々刀~現代の彫

幕末から現代にかけての彫です。

個人的には彫の技術が一番高い時代はこの時代に感じます。

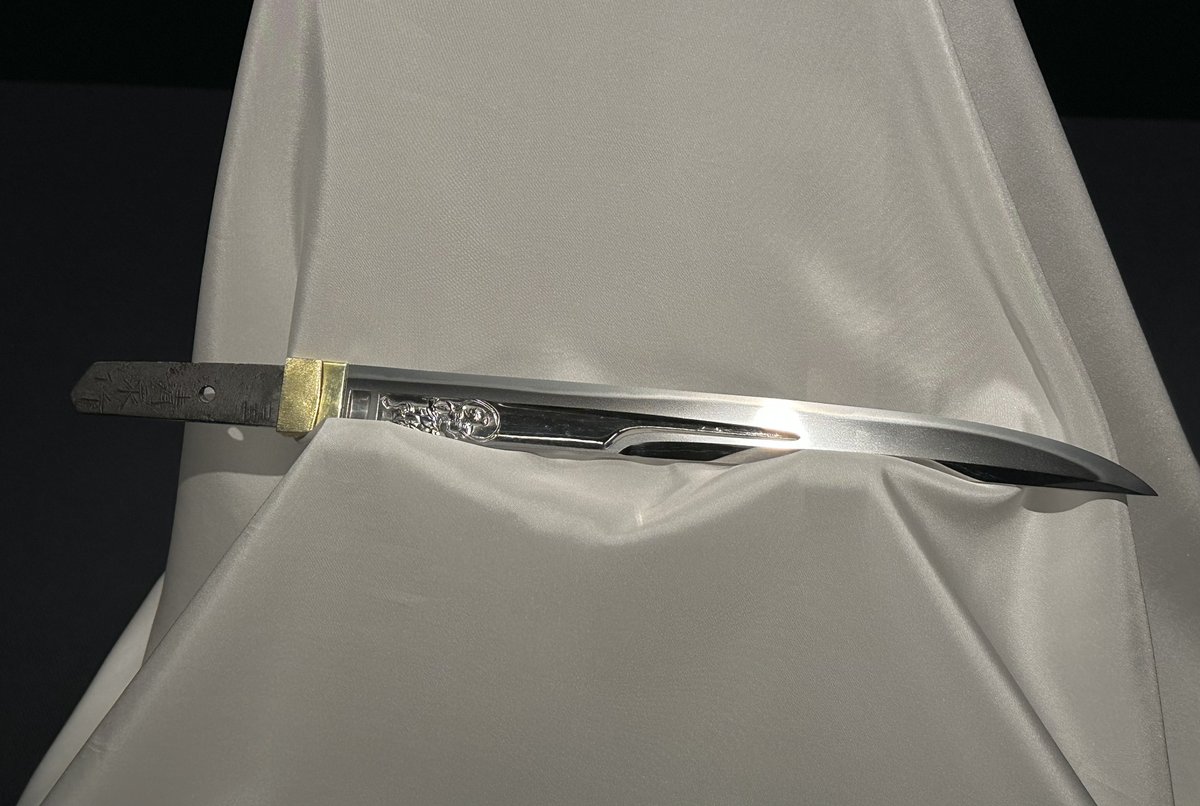

特に印象的だったのはやはり入口すぐに展示されていた固山宗次の短刀に施された彫。

よく見ると人の顔の花瓶に花らしき物が咲いており、複数の龍が巻き付いているという若干サイコパス感を感じる構図です。しかし素晴らしい…。

また、細川正義の大小に施された龍の彫が僅か1㎝程の幅の樋の中に小さな龍を高彫(立体的に彫り上げる)するという偉業を見せてくれており、開いた口が塞がらない。

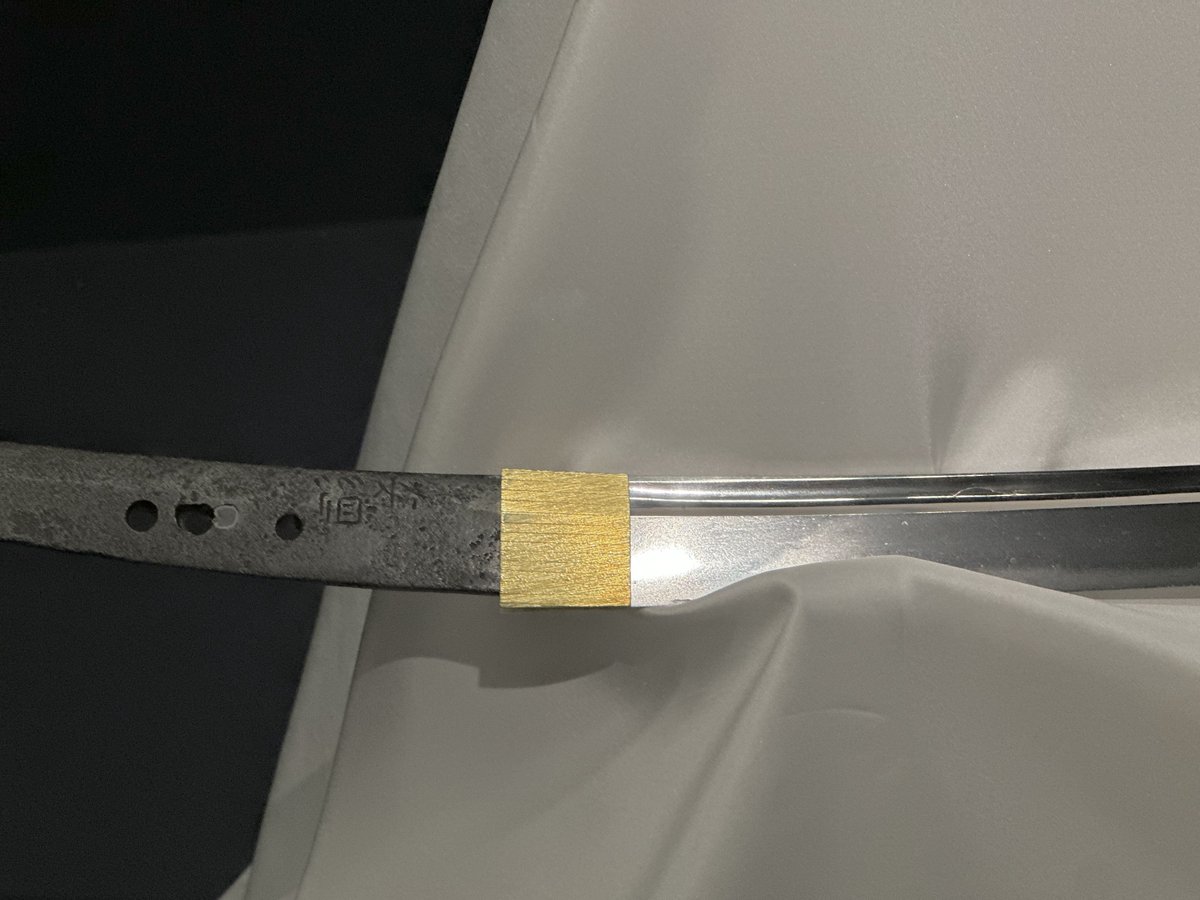

そして以下は鍋島景光を人間国宝である高橋貞次氏が写した短刀。

肥前忠吉も写しており素晴らしい出来栄えをしています。

本歌の鍋島景光は現存しており現在は日本にある様子。

因みに実は埋忠明寿も写していたりするので、この4振が並ぶと凄そうですね。

⑦終わりに

そういえば会場マップの右下に変なウサギが描かれており新しい刀剣博物館のマスコットかと思っていたのですが、なんと栗原信秀の短刀にありましたー!これかー!笑

因みに刀剣博物館のXアイコンもこのウサギでした。中の人かなりこのウサギを好いていますね。笑

ということで「刀身彫刻の世界」は12/22まで両国にある刀剣博物館にて行われていますので興味ある方は是非行かれてみては如何でしょうか。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)