大刀剣市2021 デシタルカタログを見て

大刀剣市2021はコロナの影響で中止となってしまいましたが、デジタルカタログが全刀商のHPで公開されました!

各お店の名品の数々がまとまったカタログなのでこれは必読です!

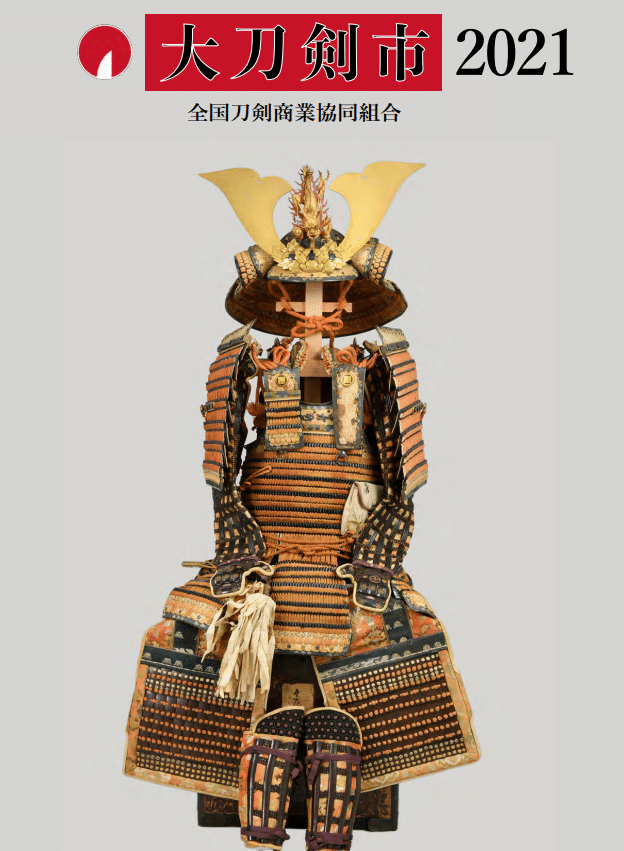

(画像出典:大刀剣市2021カタログ)

・個人的に気になったもの

というわけで個人的に気になった刀について自分自身の記録として書いていきます。(掲載順)

※注意

あくまで個人的な好みを書いているだけですので、ここに挙げたものをお勧めしているわけではありません。また私は素晴らしいと思って取り上げていますが、市場での評価は私には分かりません。

①長船光忠(飯田高遠堂)

まずは在銘の光忠!大刀剣市のカタログにはまず殆ど登場しない光忠。

あの織田信長も光忠の刀を集めた話は有名ですね。

もしかしたらこの光忠も一度は信長のもとに渡っているかもしれませんね。分かりませんが。

代金子200枚の鞘書きもあります。

②一文字(永楽堂)

次は生ぶの在銘一文字!

姿が何とも美しいです。いやぁ、、この姿は神々しいの一言です。

③初代忠吉(神⽥藤古堂)

次は無銘の忠吉。

鑿(のみ)と鉋(かんな)、つまり彫を藤原宗長という人が行ったという事でしょうか。

写真だとよく分からないのですが恐らく透かし彫りになっており、とても細かく美しい。姿もとても好み。

これだけの念入り作がなぜ無銘なのか。

④水心子正次(⽊村美術⼑剣店)

この水心子正次も好き。

彫は梵字に風神でしょうか?

因みに水心子正次は水心子正秀の子で、大慶直胤にも学んだ刀工です。

⑤長船忠光(銀座長州屋)

次は長船忠光。

区送りされているものの、帽子の健全さがえぐい。

長さ不明ですが、脇差と言うところから小太刀のような大きさなのかもしれません。

個人的に室町期の片手打ちの姿がとても好きなのですが、この忠光はドストライクな姿っ…!

しかも立派な太刀拵えまで付いている…!素晴らしい…

⑥直江志津(慶長堂)

この直江志津も迫力がすごい。

漂う名刀のオーラ…。

特に帽子あたりの働きは面白そうです。

⑦金梨子地葵紋散金貝蒔絵鞘糸巻太刀拵

(古美術・刀剣山城屋)

泣く子も黙る特重刀装。

家紋の配置が不規則で面白い。

鐔はなんと悦乗。

⑧大森英満(コレクション情報)

この大森英満のコウモリの造形も非常に美しい。

細部まで細かく丁寧に作り込まれている印象を素人ながら感じました。

⑨長則(札幌横山美術)

次は生ぶ姿で雉子股の美しい姿の福岡一文字長則。

区送りすらされていない完全な生ぶ姿だけでもかなり貴重なのですが、それに加えて写真に写るほどの映り。

これは間違いなく手に持つと圧倒される部類の刀。

⑩大慶直胤(霜剣堂)

次は清磨のような姿の大慶直胤。

とても力強い印象を受けます。

大慶直胤は刃中の働きや地鉄など、表現の仕方がとても好きなので好きな刀工の1人です。

1833年の作のようで、大体55歳くらいの時でしょうか。

⑪長義(つるぎの屋)

この長義も部類の健全さを誇っていて恐ろしい。恐らく使われる事は無かったのだろう。刃もかなり冴えていそう。

大摺上げなものの、見ているだけで重さが伝わってくるよう。

⑫古一文字(刀剣高吉)

特重が別格なのは分かる…。

しかしそれでもやっぱり超美しい…。

こちらは古一文字の生ぶ在銘。きっと映りも鮮明なのだろう。

ふぅ…目に毒だ。

⑬石黒盛常(長谷宝満堂)

この縁頭は先日の東美特別展で拝見したのですが、金の部分の羽の質感がとても素晴らしく心に残っていました。題材が虎だったら欲しかった。

と思っていたら和敬堂さんで虎が題材の刀装具がありました。

こちらも素晴らしそう。

・終わりに

カタログは以下から見れます。

カタログの挨拶部分にも記載がありましたが、気になった品があった際は、お店に直接問い合わせてみると良いらしいです。

今年の大刀剣市は残念ながら中止になってしまいましたが、当初製作自体されていないと思っていたカタログがデジタルで見れるのはとても嬉しいです。

刀のカタログは見ていると気がつけば小一時間位経っているので驚きます。

2年連続中止となってしまった大刀剣市。

来年こそは是非開催されて欲しいですね!

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!