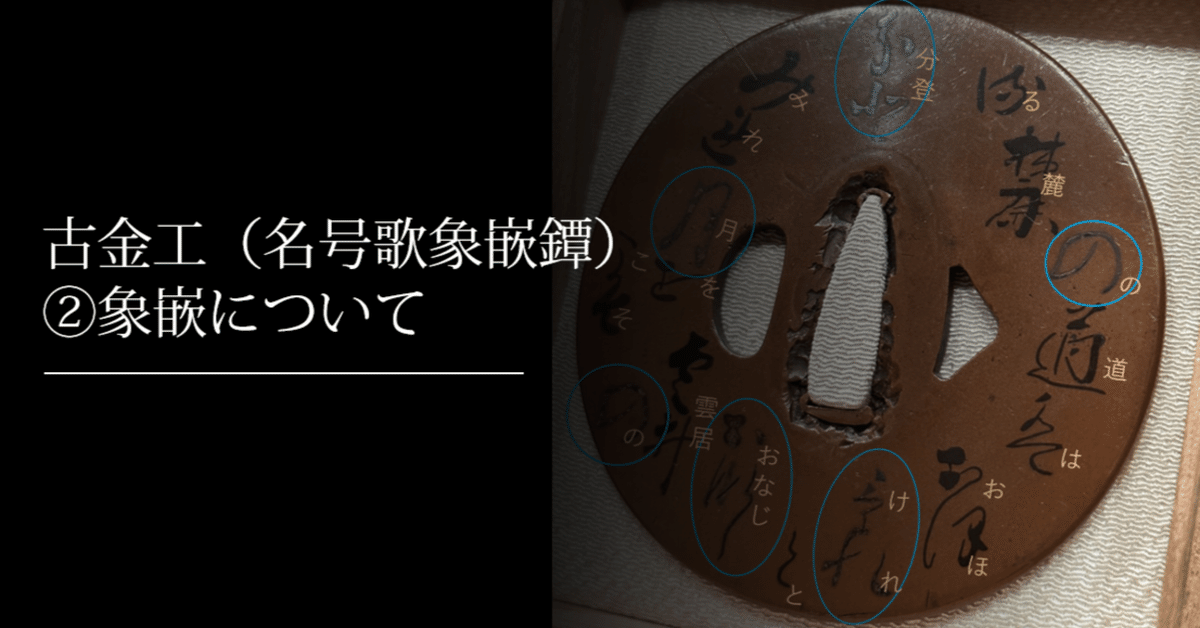

古金工(名号歌象嵌鐔)②象嵌について

前回に続き、今回は桃山期頃と見られている古金工鐔(名号歌象嵌鐔)の象嵌部をルーペで見てみる。

前回のブログはこちら。

当初3つの象嵌を使い分けているように思ったが改めてじっくり見てみると、象嵌部が部分的に剥落しているだけで2つの象嵌を使い分けているように見て取れるような気がしてきたので画像を載せていく。

しかしどのような象嵌を施しているか自信が無いので、是非詳しい方にご教授頂きたい。

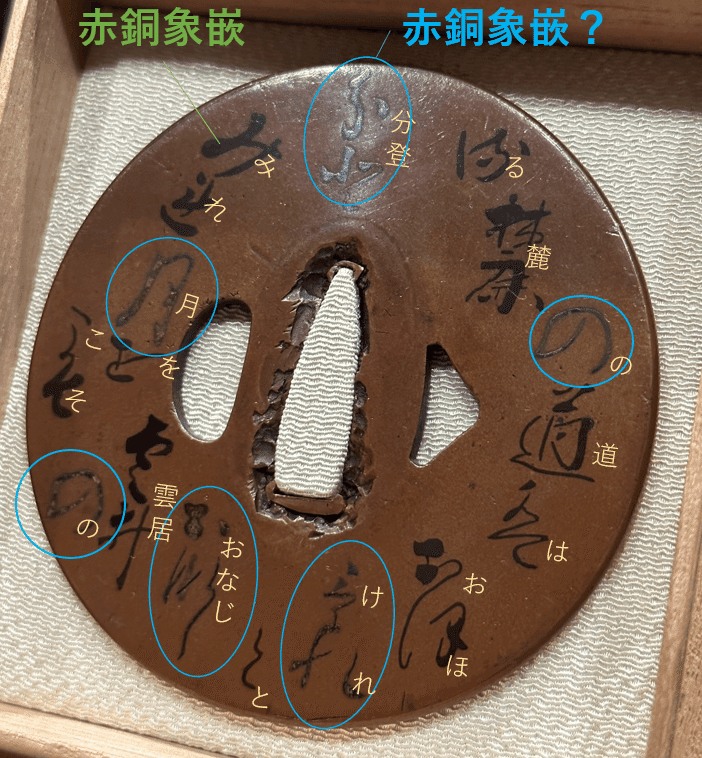

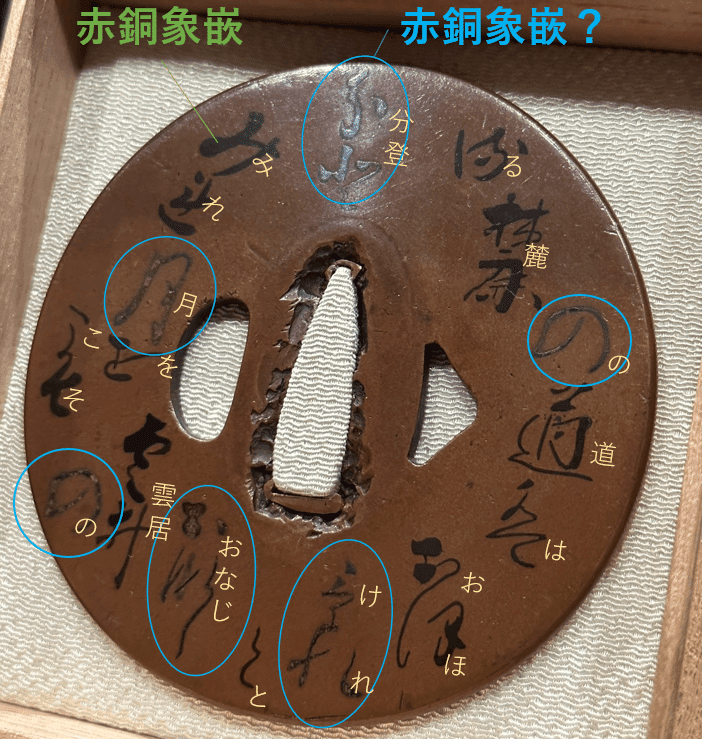

以下の水色で囲った部分と囲っていない部分、両方赤銅による象嵌に思えるが、一方は光にかざした時に一切反射が無く、一方は反射がある。

・光にかざした様子

先の写真で水色の丸で囲った部分の見え方が異なる事が分かると思う。

①水色部の象嵌について

まず水色の丸で囲った部分の象嵌をルーペで見てみる。

最後の写真が一番良く撮れたが、この「南」の写真を見るにやはり赤銅象嵌が剥落して下地が見えている事で真鍮のような色味に見えているように感じる。

因みに以下の文字の象嵌部は当初銀象嵌(の表面が酸化しているもの)とも思ったが、よく見ると、少し剥落している所が確認出来、その他の水色丸部の文字と同じように見える事から、ここの「分登」という二字だけ状態が良く、剥落せずに残っていただけと思われる。

その為、製作当初は他の文字も光にかざすと光ったものと思われる。

何とも粋で洒落ている。

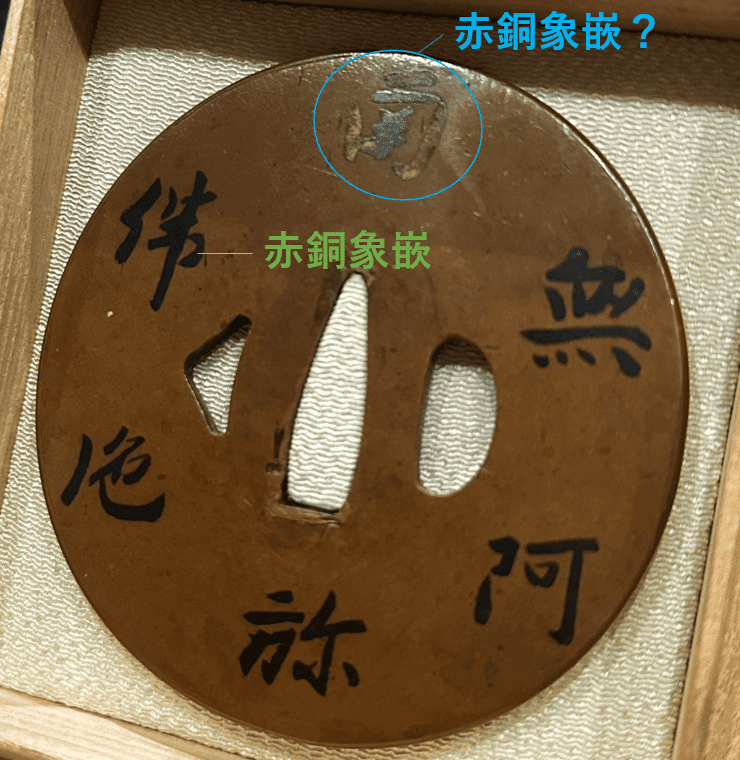

②緑部の象嵌について

次はそれ以外の象嵌部について。

こちらはそもそも剥落が見られず、墨で書いたような象嵌である。

表面の若干の凹凸も無く平らである。

しかし擦って落ちるわけではないので、やはり象嵌されているのだろう。

ご覧頂いたように一切剥落が無い事が分かる。

1点気になる事と言えば、以下。

色の濃い部分と薄い箇所がある。

まるで上から描き直したような跡である。

ただの剥落であればもっと全体に生じていても良さそうなものである。

これが意味するところとは…。

この薄い部分を無くして読むと意味が変わったりしたら面白いが…そんな事は無さそうである。

③終わりに

この鐔には象嵌が2種施されているのが面白い。

色を変えている文字部だけを抽出して何か意味が出来上がるのかとも深読みしてみたが、右回りで読むと「分登 の けれ おなじ の 月」、

左回りで読むと「分登 月 の おなじ けれ の」と、特に意味は無さそうである。

素銅地で質素な作りである事からもこの鐔を上級武士が付けていたとは考えにくいが、教養のある人が拵に付けていたのではないだろうか。

なかなか楽しませてくれる鐔である。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

そしてこの赤銅象嵌の色味、埋忠とはまた異なるように感じられ…。

埋忠の象嵌はもっと濃く艶があるように思える。

よろしければ以下もご覧ください。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)