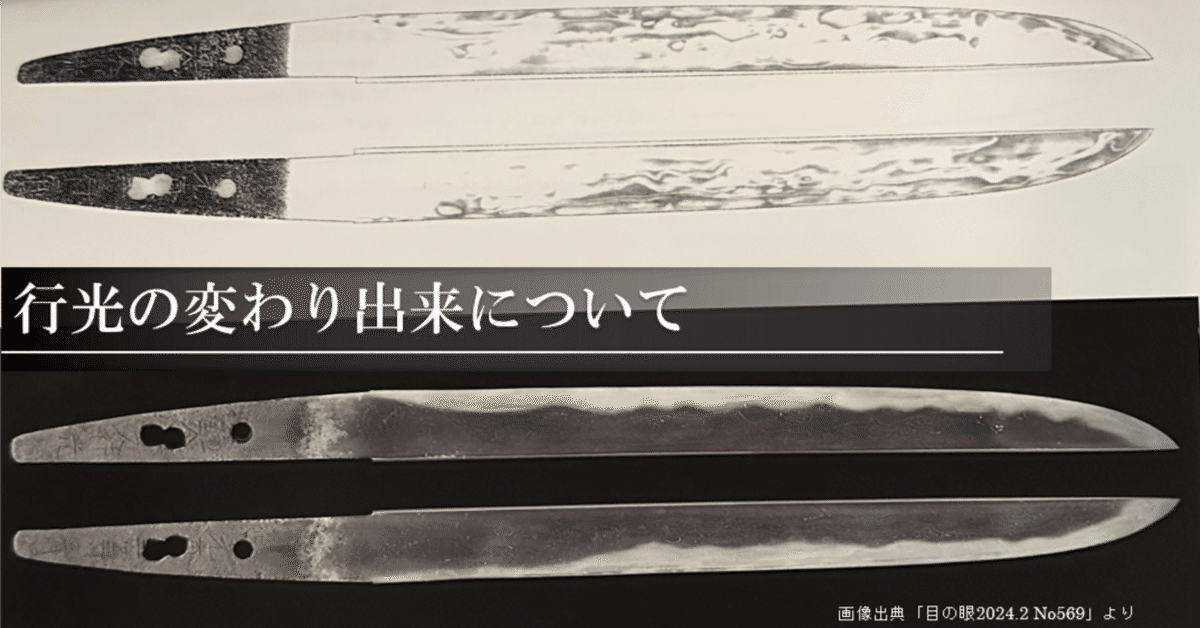

行光の変わり出来について

以前東京都支部で拝見した変わり出来の相州行光短刀について。

確か光山押形などの所載品だったと記憶している。

鑑賞会という場であったので限られた数分の時間を使用して何度か拝見した程度でしかないが、やはり行光という刀工の概念を変えるような作に感じた。

行光といえば新藤五国光の作風(精美で潤いのある鉄に細やかな小沸の付いた直刃、細い金筋がはいる)を受け継ぎつつも、のたれ刃で地景がより目立つ作風という印象が個人的に強い。

無銘大摺り上げの太刀にもこのような特徴が見える事が多い。

しかし今回の長銘の行光の作は皆焼で二重刃三重刃のように見える箇所があり更に太い金筋のようなものが絡むことで、ぱっと見で構成を理解し難いような、いわゆる正宗の「狂った(良い意味で)」ような刃文をしていた。

正宗の作は無銘極めのものばかりで、皆焼風の作風は長谷部などの作が紛れているのではないかと感じる事もあったが、長谷部は姿が刀身の姿が異なるものも多く、可能性として低さも感じていた。

しかしこの作はどうだろうか。

全体的な刀身や茎のバランスは非常に正宗に似ているように感じる。

無銘であれば正宗の極めが付いている可能性も非常に高く感じた。

正宗抹殺論を今更引っぱり出してくるわけではないが、正宗の作風と位置付けられた刀の中には正宗に化かされた相当数の別刀工作が混じっていると考える。

今回の長銘行光の作はその可能性の1つを明示している例に思えてならず、そうした意味でも雷で打たれたような感覚が見る度に何度も体中を駆け抜けた。

他にも重美の正宗や貞宗の帽子下から物打ち辺りあるような長い太めの金筋などは則重の作にも見られるような気もするし、他にも古備前の作として説明出来そうな正宗もある。

こうした作が無銘にされ正宗として伝わってきた可能性もまた多分にあるのではないかなど感じている。

いずれにしても今まで「この正宗はどの刀工にも当てはまらないが故に正宗しなかい」と思っていた正宗の作に対して一つ疑問を投げかけられそうな1振に出会えたことは非常に貴重な機会に恵まれたように思う。

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです。

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)