魚々子打ちの難しさについて

個人的に「現代の石黒」と言っても過言ではない程の超絶技巧でいつも驚嘆させてくださる個人的にも凄く推している(応援している)彫金工の方がいらっしゃいます。

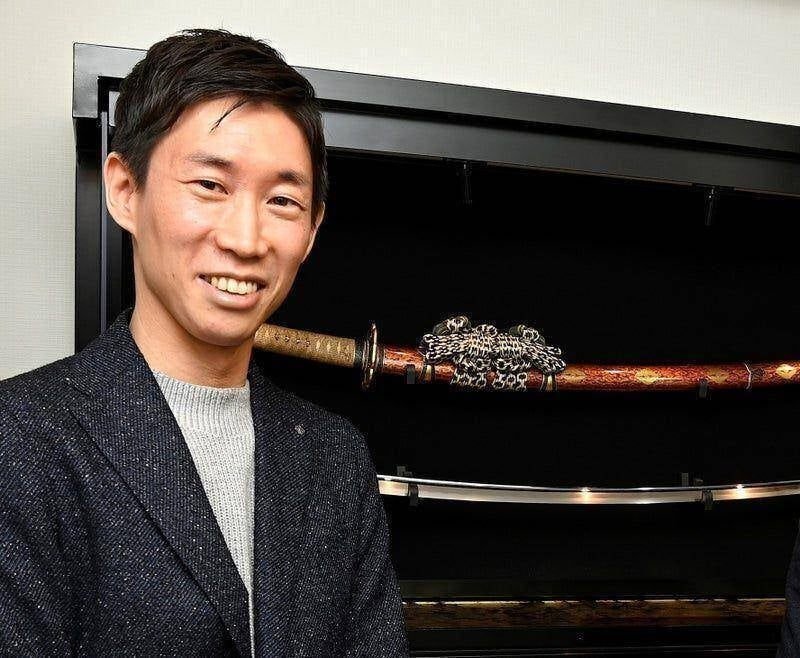

辻本啓さんという方で、主に時計やナイフなどに彫金を施す仕事をされているのですが、少し前より刀装具の製作も始められたようで、初めての作品がもはや初めての製作と思えない程の完成度の高い作品で、細部まで作り込まれており一言で言えばとんでもない人が出てきたな、という感想なのですが、そんな辻本さんの初作品が現在開催中の現代刀職展の後期展示に展示されています。

が、細かすぎて展示ではまず間違いなく細部が見えない気がするので以下を見た方が良いかもしれません。

週明けから後期現代刀職展です。

— 10月15日まで刀剣博物館展示中 辻本啓 Kei Tsujimoto 彫金工 (@key87424092) September 10, 2023

肉眼ではどーも伝わらない歯痒さがありますので…ワタクシの作品拡大画像を公開致します🦚

折り重なる羽や高精度魚子、別体眼球、梅花などなど、極小エンタメ盛り沢山です。

画像を片手に現物を是非お楽しみ下さい。

10月15日まで刀剣博物館。※販売中でございます。 pic.twitter.com/SS2A1zdOPj

山本徹様作のソムリエナイフにエングレービング致しました@KnivesToru

— 10月15日まで刀剣博物館展示中 辻本啓 Kei Tsujimoto 彫金工 (@key87424092) August 18, 2023

彫刻面を黒染めしましたので黒鎧のような1911のようなKACのようなMCBKのような赤銅刀装のような表情でグッときます。

この度も御注文頂き誠にありがとうございました🙇 pic.twitter.com/ChM3Ktb4bM

昨日無事に納品が完了しました。

— 10月15日まで刀剣博物館展示中 辻本啓 Kei Tsujimoto 彫金工 (@key87424092) August 12, 2023

200年前のフランス時計デザインをご指定頂き、弊社の真下によって極限まで細く工作したブレゲ針。これに合わせるように細目のギョーシェ模様とローマ数字を刻みました。

御注文頂き、ありがとうございました🙇

よ~く見ると針の青色がギョーシェに写り込みます。 pic.twitter.com/HfoWDl7SVe

さてそんな辻本さんが、X(旧Twitter)で魚々子打ちの難しさについて教えて下さいました。

その話がなるほど!という程に良い話で面白かったのでブログにもまとめておこうと思った次第です。

・魚々子打ちの難しさ

きっかけは以下の投稿です。

刀装具をルーペで見ると1つ1つの作業が手作業である事が分かる事も多く、当時の人の技術力に引く事もしばしば。

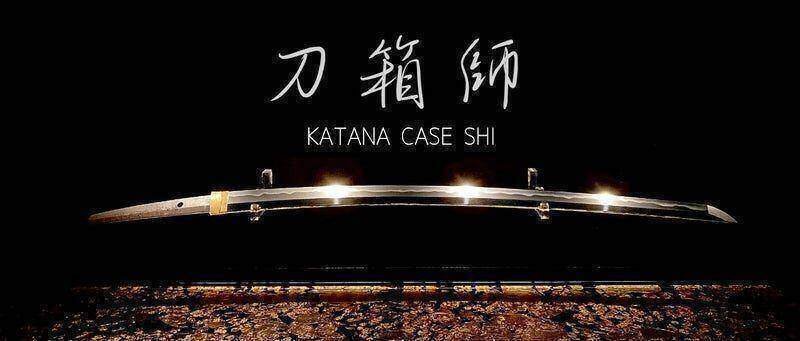

— 刀箱師 | 中村圭佑 | 展示ケース作家 | 刀とくらす。 (@katana_case_shi) September 10, 2023

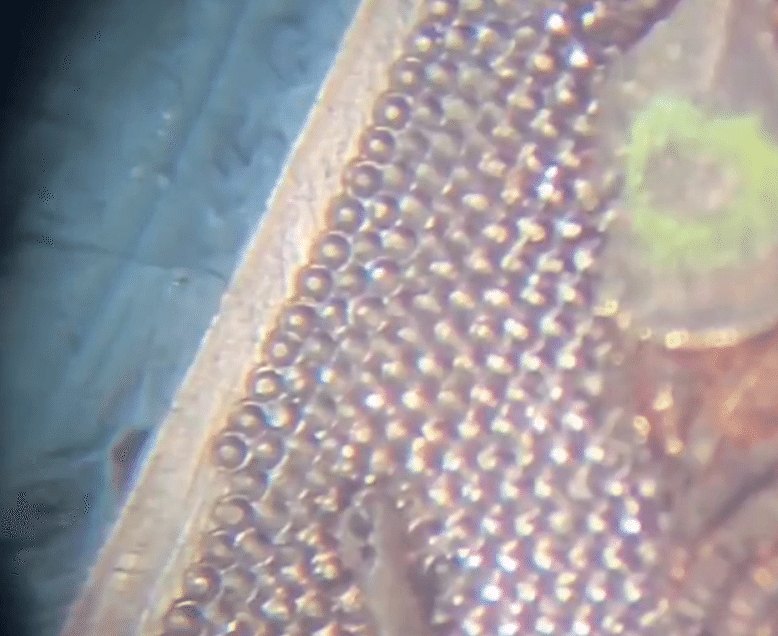

瑞雲の高彫につい目がいってしまいますが、その下地の点(魚々子)も1つ1つ打たれたものです。

美術館ではこうした細部こそ見たい所ですが虫眼鏡を設置下さっている所はまだ少なく残念です pic.twitter.com/oknPa4XuVR

素人目には「小さな粒が綺麗に並んでいて凄い」程度の感想だったのですが、辻本さん曰く、「一点ずつ(魚々子を)打ち込んでバリを立たせず島を残していないことに驚く」という何が凄いかを具体的に記しており、これは詳しく聞かねば!と思った次第です。

勝手に顕微鏡を置いてきちゃうのもありかなぁ~ w

— 10月15日まで刀剣博物館展示中 辻本啓 Kei Tsujimoto 彫金工 (@key87424092) September 10, 2023

と思いながら光村コレクションを拝見してきました。

当時のナナコには引きますよね💦これを一点ずつ打ち込んでバリを立たせず島を残していないことに驚きます。

「バリ」とは金属を加工した際に出る出っ張りやトゲのことだと思います。

これが無いという事がまず凄い事だと。

「島」については分からなかったのでお尋ねした所、粒と粒の間に発生する隙間のような所をそのように呼ぶらしいです。

島というのは◯と◯の間に必ず発生する、打ち残し部分です。手描き画像の黒塗りした箇所のことです。動画は政常の縁ですが、御覧の通り◯を高精度に敷き詰めてあるので打ち残しがありません。ワタクシも見よう見まねですがまだまだ追い付けませんね💦 pic.twitter.com/Xqvg7njZ3r

— 10月15日まで刀剣博物館展示中 辻本啓 Kei Tsujimoto 彫金工 (@key87424092) September 11, 2023

つまりバリを出さずに粒と粒の隙間(島)が出ないようにぎっしりと敷き詰める事がどうやらとても難しい事で凄い事のようです。

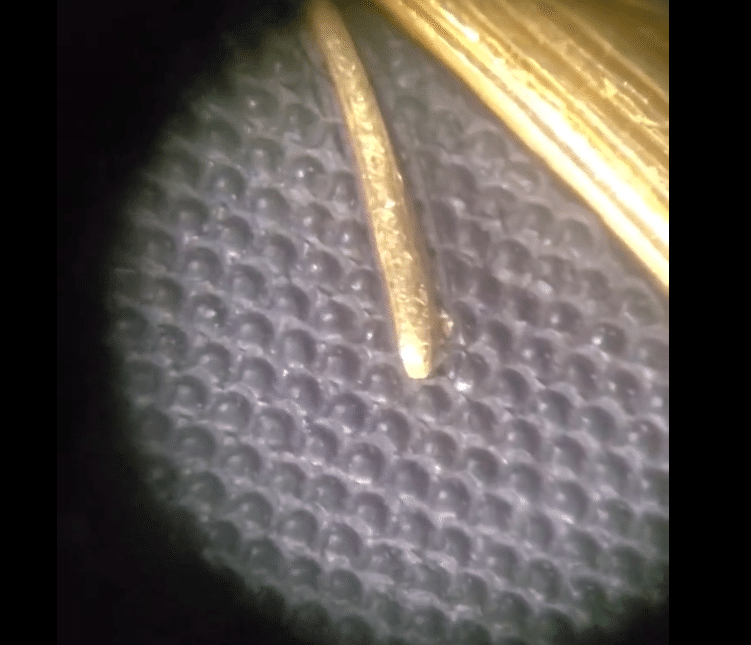

以下は上記Xの投稿内の動画をスクリーンショットしたものです。

上が石黒政常、下が辻本さんの魚々子です。

辻本さん曰く、政常は高精度にぎっしりと粒を詰めており辻本さん自身もまだまだ追いつけないとの事でしたが、素人目には両方上手く感じ、正直違いが良く分からなかったのですが、それは辻本さんの求めているレベルが非常に高い故でしょう。

さて、上記動画を見ていて粒の間隔が政常の方が僅かに広いようにも見えたので、粒を敷き詰める幅というのも難しさに影響してくるものなのか?とお聞きしたところ、広すぎても狭すぎても問題があるようで…。

ベストな間隔を見つけて均等に打っていく、これが魚々子打ちの難しい所なのではないかと実感した次第です。

粒の間隔は、

— 10月15日まで刀剣博物館展示中 辻本啓 Kei Tsujimoto 彫金工 (@key87424092) September 11, 2023

◯遠すぎると島が大きく残こる

◯近すぎると、粒同士がぶつかり形が崩れる。

このリスクを抱えた作業ですので、使う魚子タガネに対してベストな間隔で打ち込んでいきます。

数字的な精度でいうと100分の1は攻めたいところですね💦

この話を受けて改めて手持ちの太刀鐔にある魚々子をマイクロスコープで見て見ました。

き、綺麗だ…。

江戸時代にマイクロスコープなど無かっただろうによくここまで均等に隙間なく打てるものだと感心します。

きっと実際にやって見ないと魚々子打ちの本当の難しさは分からないのでしょうが、以前よりも魚々子に対する見方が変わり、刀装具を鑑賞する際の視点が1つ広がった気がします。

改めて辻本さん、素敵なお話をありがとうございました!

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)