金無垢埋忠鐔 桜花透①

先日、日刀保山梨支部で拝見させて頂いた金無垢の埋忠鐔について詳細など。

華やかな桃山時代を象徴する金無垢鐔。一見シンプルな造りに見えてかつ金という事もあり最近作られたような印象を抱きやすいかもしれないが、金錆や各部の造り込みなど非常に高い技術を持って仕上げられている事に感嘆する。

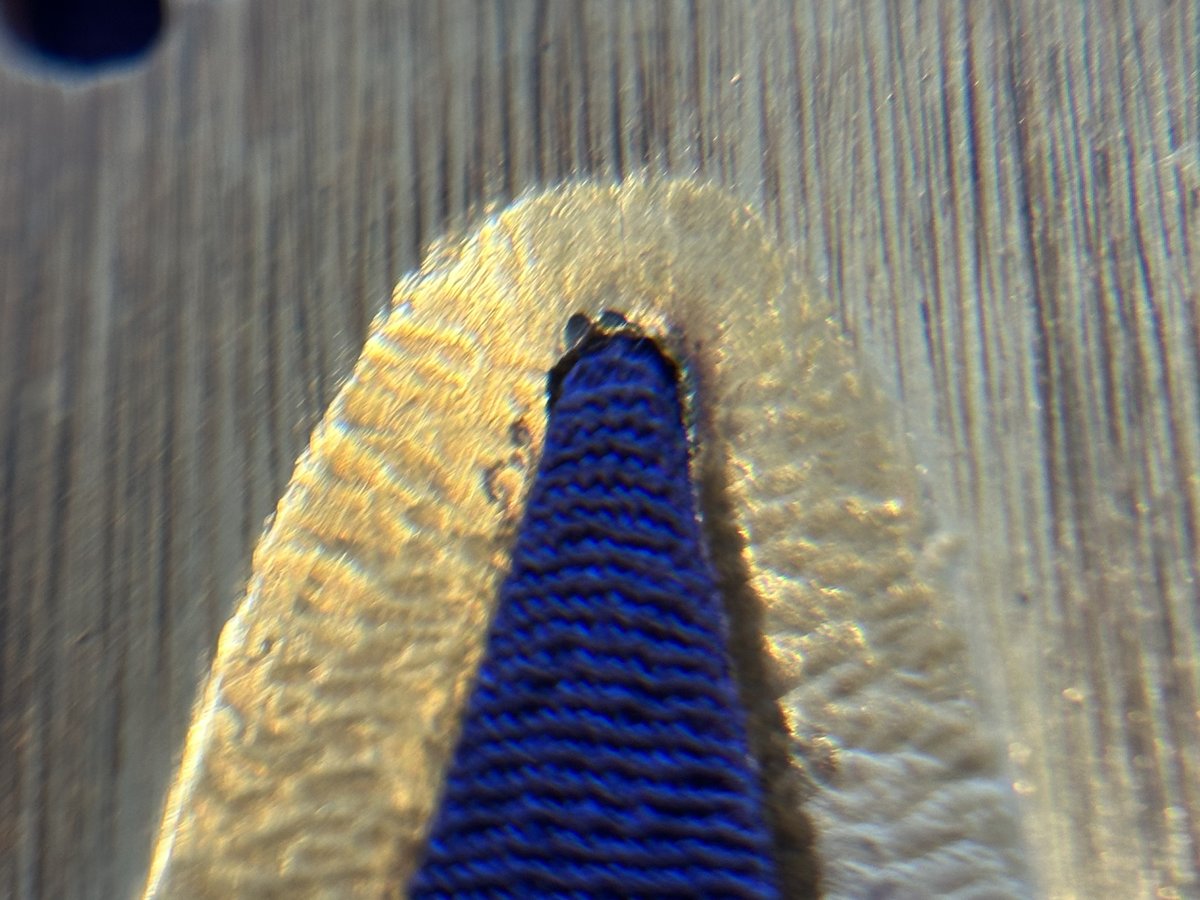

・茎孔

茎孔周りは古金工鐔によく見られるように段を意図的に付けるように潰してあるが、これは以前山梨支部にて薄い切羽を用いる事で切羽がバネのような役割をする事で鐔と柄の密着度を上げる工夫であると聞いてから腑に落ちたばかりであるが、そのような古金工物との時代共通性を見る事が出来る。

・責金

興味深いのは茎孔下部、つまり茎の棟側が当たる部分に鉛のような責金が用いられている事でしょうか。

斬る際は棟側に衝撃が加わる事を考えるとこれは強度を担保する為のもの、だったりするだろうか。金無垢でありながら時代が時代だけにもしかすると飾りではなく実戦を想定されて作られていたのかもしれない。

反対側ももともとは責金が付いていたような窪み跡が見られるのでもしかしたら時代と共に外れてしまった可能性も感じる。

・鑢目

次に鐔表面に掛けられた鑢を見ると必ずしも一様に綺麗に真っすぐに掛けられているわけではなく、少し斜めがかった部分なども見られる。

しかし遠目からみると綺麗に真っすぐに見えるようになっている点が埋忠の妙技でもあるのではないかと所有者の方は仰っていた。

そのように私も思う。

因みにこの鑢の掛け方というのは埋忠鎺にも共通して見られるそうで、確かに耳に掛けられた鑢などは台付鎺の台座側部に細かに入ったものに似ているようにも見えるし、表面に入った鑢も似ているなど埋忠鎺との共通性を垣間見る事が出来る。(埋忠鎺についての考察は以前こちらにまとめている)

あと埋忠鎺に似た作を片岡家も製作している事から少なからず、埋忠家と片岡家も確か近しい間柄であった気がするので(埋忠展の図録に確かかいてあったような)片岡家の存在も無視できないがどこまで鐔製作に着手していたかなどは個人的にも気になるところではある。

この辺りは調べ甲斐があるかもしれない。

・細かい気配り

この鐔の驚くべきところはまだあり、桜の透かしが抜かれた部分にある。

なんと抜いたところの全周を綺麗に面取りしているのである。

これには驚かされた。

バリを立てないようにする工夫であるように思える。

大名家の物は特にこうした細かい部分に差が出ているように感じる。

・金無垢鐔の時代について

他にも彦三の花形金無垢鐔などが存在しており図譜や写真ベースで拝見させて頂いた事があるが、表面や耳部に鑢がかけられている事は共通しており、鐔の厚みなども概ね3㎜ほどと一致している。写真で見る限りはいずれも似た作りをしている印象があり金色も似た印象を受ける。

こちらも実物を拝見する機会があれば比較してみたい。

また、埋忠鐔の所有者の方に教えて頂いたが、東京国立博物館の1089ブログを見ると伊達家の家臣で桃山時代から江戸初期を生きた支倉常長(1571~1622年)の肖像画に似たような金無垢鐔を付けているものが見られる。

それが以下の絵。

短刀拵も金熨斗らしき華やかな金鞘が見えており、以前金柄を有した拵の時代考察をしたことがあったが、こちらもまさに秀吉の影響で金が好まれた桃山文化と言わんばかりの写真である気がする。

因みに支倉常長年の官位は正五位。

正五位は日本の官位で、全16段階中で上から数えて9番目。つまり、上位の官位の中では中堅~上級にあたるランクといえるでしょうか。

どのあたりの位の人がこのような金鐔や金拵を見に付けていたのかという点でも非常に興味深い資料である気がします。

■官位のランク

正一位

従一位

正二位

従二位

正三位

従三位

正四位

従四位

正五位←支倉常長

従五位

正六位

従六位

正七位

従七位

正八位

従八位

今でこそばらけてしまっていますが、昔一体どのような拵に付いていたのでしょうか。

ロマンは尽きません。

動画版は以下。眩いです。

桃山時代の金無垢の埋忠鐔

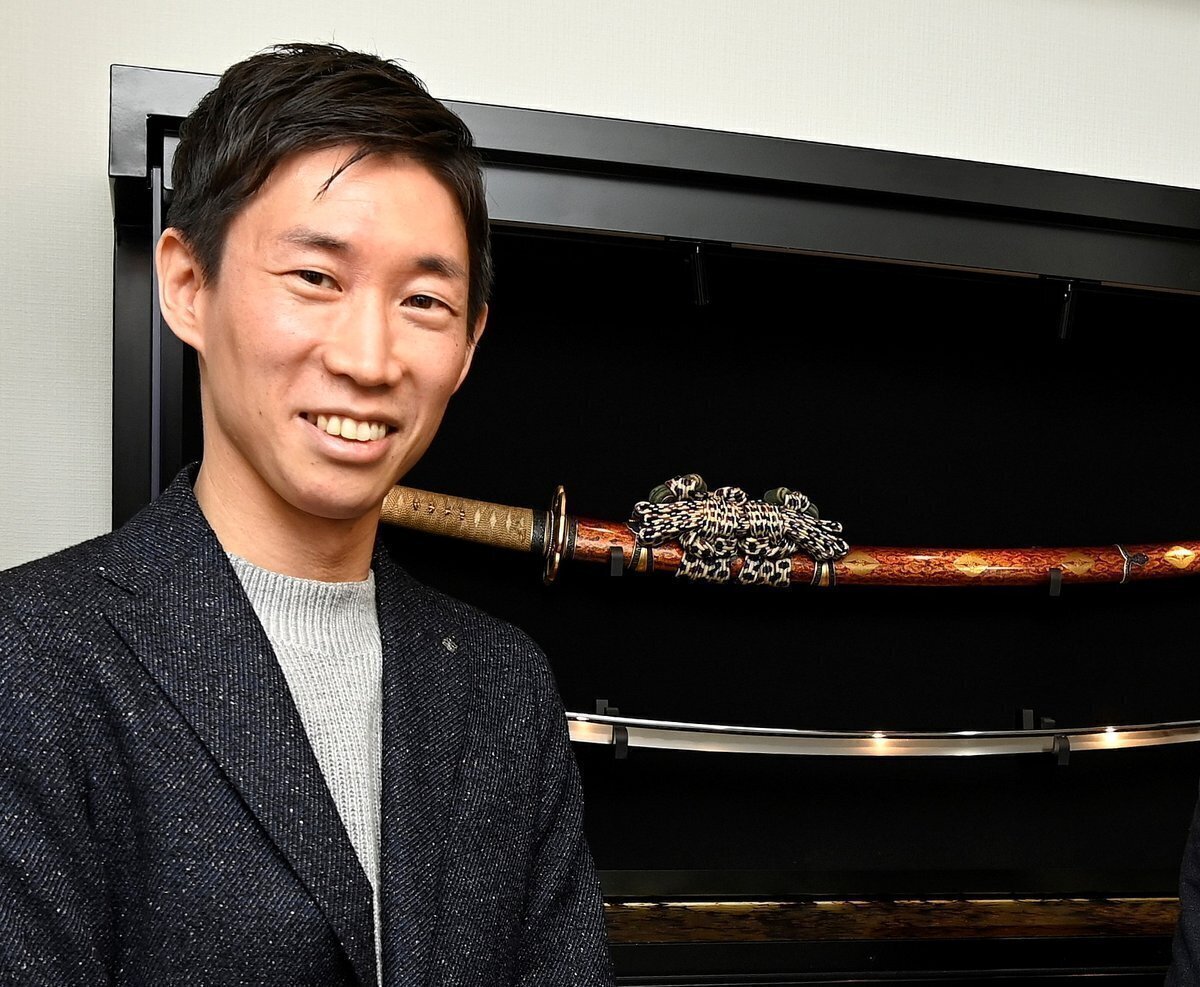

— 刀箱師 | 中村圭佑 | 展示ケース作家 | 刀とくらす。 (@katana_case_shi) February 9, 2025

画面越しでも眩しくて目がやられます pic.twitter.com/Rx3mB7z4JI

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はいいねを押して頂けると記事更新の励みになります。

それでは皆様良き刀ライフを!

よろしければ以下もご覧ください。

↓この記事を書いてる人(刀箱師 中村圭佑)