鎌倉中期の一文字派の登場は日本刀の技術革新を匂わせる…気がする

先日購入した長光展の図録を見ていてふと思ったのですが、同じ刀工でも直ぐ刃を焼いたり、はたまた丁子を焼いたり一生の内で様々な刃文を焼いていますよね。

何となく色々試行錯誤する中で色々な刃文を焼くのかな~とか、武士の気風に合わせて変化させてる、なんてぼんやり考えていたのですが、江戸時代ならまだしも刃物としての実用性を重視していた鎌倉時代にそれだけの理由で果たして変えていただのだろうか、と素朴な疑問。

特に焼きが高く華やかな重花丁子の一文字派の登場は、それまでの刀の刃文とは明らかに異質に思え、武士の気風以外にも武器としての重要な変化が含まれているようにも感じます。

残念ながら私にはその疑問を確信に変えて伝える能力などないのでただの素朴な疑問を書くだけに留まってしまいますが今回はそのように感じた理由を書いてみます。

・平安から鎌倉初期の大まかな刃文

刃文については、色々な押形を見てみると平安から鎌倉初期にかけて山城では三条宗近や近村、五条国永や兼永、粟田口国安や久国などをはじめ、直刃、もしくは小丁子や小のたれなど、総じて焼きが低い(刃文の高さが低い)ものが中心なイメージです。

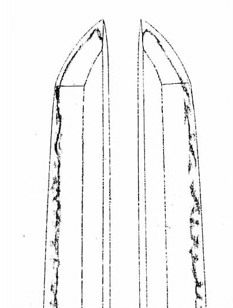

平均的には以下のような焼きの高さの物が多い印象。

(刃側から焼きの高さを見てしまうと研ぎ減っている場合に低く見えてしまうで、ここでは鎬筋からの距離で焼きの高さを判断しています)

(「重要刀剣図譜」より)

といっても三条吉家や粟田口国清には焼きが少し高めの丁子刃も存在しているので絶対ではないですが、焼きが高くても大体以下くらい。

しかもこういうものはざっと見た感じあまりない。

(画像出典元:「五ヶ伝の旅(著:田野邉道宏) P18 吉家作」)

大和でも小鳥丸や、刀剣ワールド財団所蔵の以下の古千手院の太刀も直刃で焼きが低いです。大和の物はなかなか古い刀が現存していませんが、残っている物を図譜を見てみると焼きが低い事は共通しています。

(画像出典元:刀剣ワールド 太刀 無銘 古千手院)

伯耆国安綱も小丁子などの刃文はあるものの、全体的に焼きが以下くらいに低い。

(「重要刀剣図譜」より)

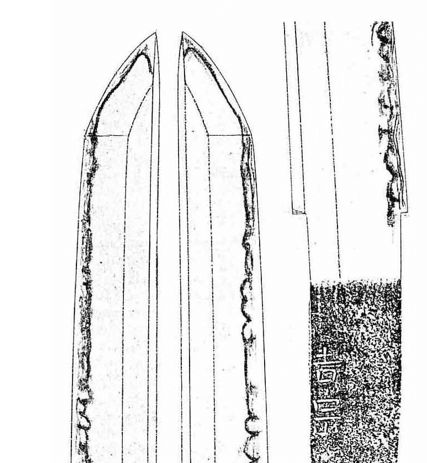

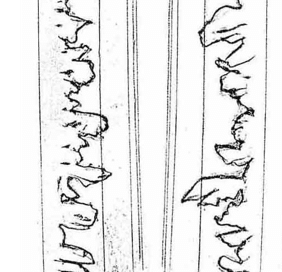

古備前を見てみると、華やかで焼きが高い物もあるにはあるが、やはり全体的には焼きがそこまで高くなく(山城や大和などに比べると高いものが多いが)、鎬筋に届くような高さの物は図譜を見ても殆ど無くせいぜい以下くらい。

(「重要刀剣図譜」より)

そして古備前もどちらかと言えば得てして以下のような焼きの高さの物が多い印象。

(「重要刀剣図譜」より)

(「重要刀剣図譜」より)

古一文字も焼きは高くない。

(「重要刀剣図譜」より)

(「重要刀剣図譜」より)

・平安から鎌倉初期の刀文を見て言えそうなこと

焼きが高くないものが平安から鎌倉初期の傾向であるならば、焼きを高くしない方が実戦的に使えたのではないか?

焼きを高くすると使用上折れたりなど何か欠点があったのではないか?

・鎌倉中期頃の一文字派の登場で急変

これが鎌倉中期頃の一文字派が出てくると刃文の高さが急変します。

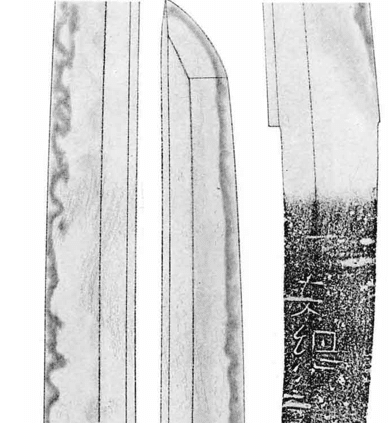

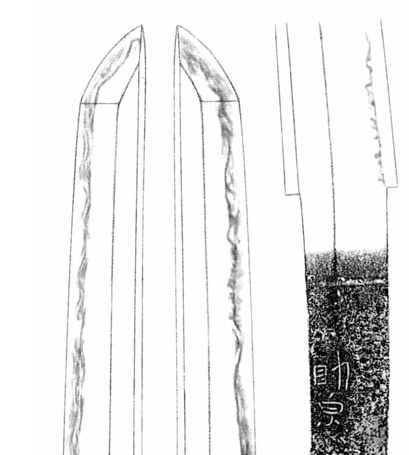

以下のように鎬筋に届くほどに高くなるものが出てきます。

(「重要刀剣図譜」より)

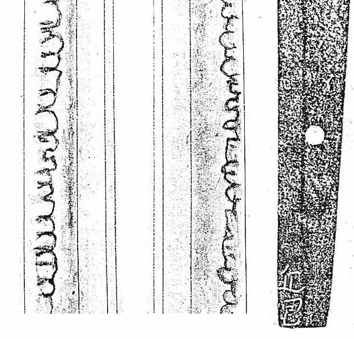

むしろ以下のように鎬筋を越えるものも出てくる。

(「重要刀剣図譜」より)

とはいえ、鎬筋に届かないものも依然多いのですが、今までのものと比べるとやはり平均してかなり焼きが高く思えます。

・素朴な疑問と技術革新の可能性

平安から鎌倉初期はここまで焼きの高い刃が無いのに、鎌倉中期を越えた一文字はなぜ焼きを高くしているのか?

ここに焼きを高くしても使用上問題無いようにした技術面の工夫や技術の進化、革新を個人的には感じます。

個人的には平安や鎌倉初期の刀工が鎌倉中期のような一文字派の刃文を試さなかったわけが無いと思います。

そう考えると、平安から鎌倉初期にはこのような刃文は実戦面で適していなかったと考えられそう。

因みに刀身姿の変化で言えば、元寇を受けて鎌倉中期から身幅が広くなりがっしりした体配に変化します。

がっしりした体配であれば、焼きを高くしても問題なかったのでしょうか?それとも材質なども合わせて変える事で焼きを高く出来たのでしょうか?

この辺り何か日本刀の技術の肝のようなものが隠されているような気も素人ながら感じます。

個人的には武士の気風以前に実が伴っていなければ、実用の時代は採用されなかったと思います。

因みに刀剣ワールドさんの記事を見ても「刃文は切れ味にも影響を与えるとされています」と記載されているので、刃文の形や焼きの高さについては当時から相当シビアに研究されていたと考えられます。

実用面で問題なく、かつ刃文が武士の気風に合っていたからこそ一文字の刀が一世を風靡したはずです。

私にはこれ以上は分かりませんが、専門家の方、是非ご教授下されば嬉しいです。

当然私が知らないだけで既にこの辺りの見解が出ている可能性も大いにありますので、ご存じの方は教えて頂けると嬉しいです!

刀は見ていると素朴な疑問が出てくるので面白いですね!

今回も読んで下さりありがとうございました!

面白かった方はハートマークを押してもらえると嬉しいです^^

記事更新の励みになります。

それでは皆様良き御刀ライフを~!