虚無僧友鵞こと出石藩士、神谷転のお墓参りに行く。

ずっと続いています仙石騒動シリーズ其の五です!

今回は、目黒の住宅街にある天台宗のお寺永隆寺にある、神谷転のお墓参りに行きました。

出石藩の藩士であり、虚無僧友鵞となった神谷転は、裁許で勝利したにも関わらず、出石に帰ることなく虚無僧として亡くなります。

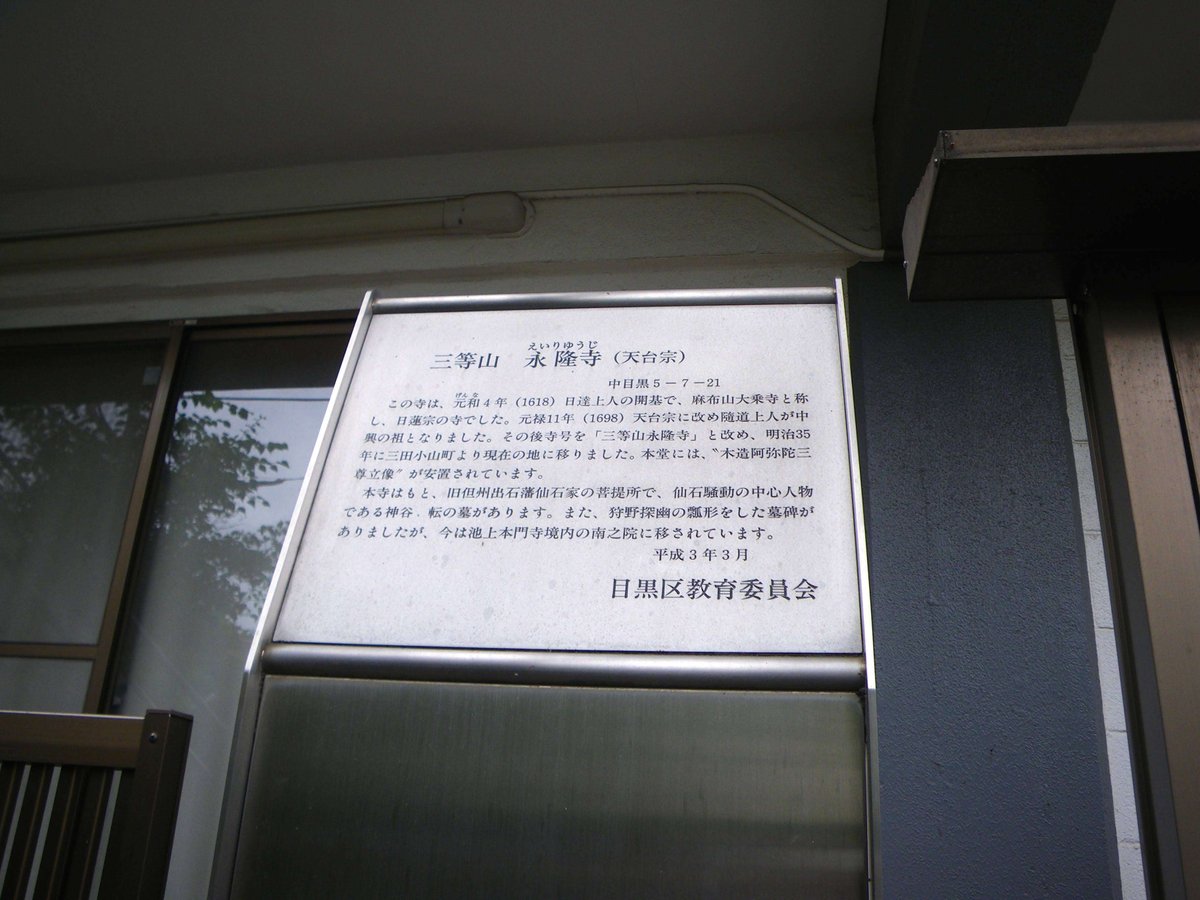

三等山 永隆寺(天台宗)

中目黒5−7−21

この寺は、元和4年(1618)日達上人の開基で、麻布山大乗寺と称し、日蓮宗の寺でした。元禄11年(1698)天台宗に改め随道上人が中興の祖となりました。その後寺号を「三等山永隆寺」と改め、明治35年に三田小山町より現在の地に移りました。本堂には、”木造阿弥陀仏三尊立像”が安置されています。

本寺はもと、旧但州出石藩仙石家の菩提所で、仙石騒動の中心人物である神谷 転の墓があります。また狩野探幽の瓢形をした墓碑がありましたが、今は池上本門寺境内の南之院に移されています。

平成3年3月

目黒区教育委員会

天保十四癸卯年(1843年)

善法院忠岳精雄義方居士

十月二十六日

棹石の右側面には、転の妻の戒名、没年月日。

謙敬院法譽貞将大姉、謙敬院者勝山候藩大須賀氏女来為義方君妻、

天保十三年壬寅四月十九日没。

葬干武州本郷清正寺、因君遺命同刻法諡

勝山藩からお嫁入された方のようです。

【勝山藩】とは、美作国真島郡勝山(岡山県真庭市勝山)に拠点を置いた藩。 藩庁は勝山城に置かれた。 高田藩(たかだはん、たかたはん)、美作高田藩とも称される。 藩主家は三浦家。

左側面には、

「神谷氏」

左隣の墓碑。

祖父母と神谷七五三夫妻の戒名。

棹石の右側面には、祖父母の戒名など。

◯部分不明です。

悟 天明五乙巳年(1783)二月二十六日

俗名 神谷◯右衛門 義△行年七十三卒

△(人偏にムに友)

榮 寛政十一己未年(1799)十月初朔日

河村氏の女 義△◯行年七十七卒

俗名みき

棹石の左側面には、転の兄、七五三夫妻の戒名など。

七五三の名前は、はっきりと分かりますが、妻の部分が不明瞭です。

恵 天保七丙申年(1836)五月十三日 神谷七五三 義武 五十四歳

涼 天保◯◯◯年

河野氏行年四十歳◯

俗名鳰 義武 ◯

河野氏とあるように、七五三の妻は河野瀬兵衛の姉妹とのこと。

転との結び付きが強かった事がうかがわれます。

水鉢にお花を供えたのはお寺の方のアドバイス。

余談ですが、真ん中の凹んだ場所が、水鉢だというのは知らず、お線香を供える場所だと思っていました😓

言い訳ながら私の実家は両親とも浄土真宗で、こちらの宗派はお墓に水を供えることは無いのだそうです。実際、先祖のお墓参りで水鉢にお水を入れたことがありません。

話は戻り、

昭和十年に書かれた、奥山市松著『房総三ヶ国に於ケル普化(虚無僧)宗寺阯』によると、

「(前略)此寺ノ境地ニ出石藩士ノ墓碑数基アリ。友鵞ノ墓ト称スルモノハ、狩野法眼ノ瓢箪塚ト接ス。(中略)此碑ノ左一基ヲ隔テ、兄七五三夫婦ノ墓アリ祖父母ト同右ナリ。」

とあり、1935年にはまだ出石藩の墓碑が幾つかあったのと、狩野探幽の瓢形をした墓碑もこの寺にあったようです。

転の祖父母、兄婦の墓碑の左側に、線香を立てる石(でしょうか)が一つ取り残されています。何となく悲しげ。

転夫妻も、兄七五三夫妻も、祖父母にくらべると早世なのは、一連の騒動のせいでしょうか。七五三は左京等が獄門になった翌年には亡くなっています。

出石藩は天保八年(1837)八月に、転に扶持(給料)の支給を伝えたが、藩の石高が元高(五万八千石)になるまでは受けれないと断っている。天保十四年(1843)八月になって仙石家からではなく老中真田信濃守の内意によって出石帰参の話が伝えられたが、転は病のため出石に帰ることなく、その年の十月に亡くなりました。

神谷転のそれまでの詳しいいきさつは、仙石騒動シリーズのこちらをどうぞ↓

ところで、

永隆寺に神谷転の墓参りの事を事前に電話で伺ったところ、こちらのお寺は観光寺ではなく檀家寺なので、常に寺に人がいるわけでもなく墓参りの案内が必ずできるわけではありません、との事前の断りをいただきました。個人で行かれる方はご注意ください。もちろん、当日はとてもご親切に案内していただきました。

尺八愛好家、虚無僧研究者からしてみますと、江戸時代の本物の虚無僧のお墓があるということで、観光案内や立て札でも立っていても良さそうなのにと思ってしまいますが、そんなこと思っているのはマニアだけでしょうか。(それとも出石藩に遠慮してか…)案内してくださったお寺の家族の方さえも、隣が転の兄の墓だとは知らなかったようです。ですが、転の墓参りをされる方はよく訪れるそうですよ。

永隆寺

さて、

帰り道。

行きは目黒から蟠龍寺や、目黒不動をお参りしがてら来たので、北上して駅名にもなっている祐天寺にお参りしに行きました。

仁王さまと目が合う…💦

お寺の掲示板。

シンプル。

原点ですね。

虚無僧さんたちのおかげで、色んな事を勉強させてもらえます。

お寺のこと、お墓のこと、まだまだ知らないことばかりです。

感謝感謝🙏

さて、

仙石騒動シリーズここで終わりかな〜なんて思っていましたが…

まだ続きます!

この騒動に因んだ川柳、連歌、狂歌が幾つかあるのです。

短い文章の中に、何やら色んな意味が含まれている川柳など、気になっていたのですが、国立公文書の「出石紀聞」は崩し字で殆んど解読できない。あきらめていたら尺八研究家の神田可遊氏が、これらが翻刻されている平戸藩主・松浦静山の著『甲子夜話』をお勧めしてくださいました。図書館でコピーするより良いと、なんと売っている古本屋まで探して下さった!もう頭が上がらないどころか、一回転しそうです。

そんなわけで、まだ仙石騒動ネタ、続きます。

でもすぐにはムリ笑。

漢字ばっかりなんだもん(泣)

今回の、神谷転の墓参り、

永隆寺のみなさま、

そして、最後までお読みくださったみなさま、

ありがとうございました♪

そして後日、まとまりました↓

いいなと思ったら応援しよう!