虚無僧になった鳥取藩士☆平井権八の人生を辿る🐾其の一

平井権八とは、歌舞伎、狂言、浄瑠璃などで水も滴るいい男として登場する、白井権八のこと。

浮世絵にも多く描かれている。

国立国会図書館所蔵

水もしたたるとは、瑞々しい肌というような意味との事。

権八は武道に優れ、身長は五尺より多くこの頃では背の高いほうで、色白美男な腕っぷしの強いピチピチの若い男子であった。

1823(文政6) 年の、四世鶴屋南北作『浮世柄比翼稲妻 』で、大勢の雲助を相手に立回る権八とそこに来合わせた侠客の幡随院長兵衛との出会いの「鈴ヶ森」の場が有名。

【雲助】とは、江戸時代に、宿駅、渡し場、街道筋を舞台に、荷物の運搬や、川渡し、賀籠かきなどを生業とした、住所不定の道中人足をいう。

ここでは、白井権八がお尋ね者だと知り、賞金を手に入れようと、鈴ヶ森で待ち伏せている。

江戸に向かう白井権八が鈴ヶ森にさしかかると、雲助達に取り囲まれて、大立ち回りとなる。襲いかかってくる雲助たちを鮮やかに切り伏せる白井権八。

それを駕籠の中から見ていた幡随院長兵衛が「お若いのお待ちなせえやし」と声をかけ…、

と、ここまでは落語家立川談志の「白井権八」でも、雲助たちのやり取りなどが軽快に語られる。幡随院長兵衛とは、江戸初期の侠客。江戸の浅草花川戸に住み、町奴の頭領として、水野十郎左衛門を党首とする旗本奴と争い、水野邸で殺害された。

「待てとおとどめなさるしは拙者がことでござるかな」

と応える白井権八。

そして二人は再会を約束する。

歌川豊国画

「鈴が森」1858年

ボストン美術館所蔵

但し、平井権八は1655年に生まれ、幡随院長兵衛は1657年に死亡しているため、これは時空を超えた物語。鶴屋南北は、異なる複数の世界をからみ合わせる「綯い交ぜ」を得意にしたとのこと。

歌川国貞画 1852年

『浮世柄比翼稲妻』のうちの『鈴ヶ森』の場。

歌川国安画

早稲田演劇博物館所蔵

右端に、長兵衛が尺八持ってる画。

左端はこの後登場する小紫。

侠客である幡随院長兵衛、尺八を持っている浮世絵は少なめ。

虚無僧になった平井権八の人生を辿る

1655年

平井権八郎直定、通称平井権八、

因幡国鳥取藩松平相模守家臣であり六百石取の平井正右衛門の嫡男として生まれる。

温厚な父親に反し、粗暴であり喧嘩早いことで知られていた。

鳥取に平井権八屋敷跡がある。

所在地:鳥取県鳥取市湯所町1丁目

奥に天守のあった山がみえる。

さらに、『鳥取県の歴史』という本で、鳥取城下町を調べてみたら、ちょうどこの頃、湯所村は武士の屋敷であったよう。

しかしながら山下昌也著『実録 江戸の悪党』によると、鳥取藩に平井正右衛門は存在しないとの事...。なんと…😓?

1672(寛文十二)年

権八17歳。父親の同僚、本庄助太夫を殺害!

江戸へ逃亡。奉公人として屋敷を点々とする。

本庄助太夫を殺害するのは些細な事から。

ある時、城中で権八の父、正右衛門が同僚との雑談で「武士は犬猫の類は飼わない方が賢明でござろう。情が移って女々しくなっては困る」と語った。これを聞いた犬好きの同僚の本庄助太夫は、遠回しに侮辱されたとと思い立腹し、「実は今朝、登城の際、平井殿の犬と拙者の犬が噛み合い、平井殿の犬は尾っぽを巻いて逃げてしまわれた。飼い主に似るのでござるのぅ」と高言したが、正右衛門は、「その通りでござる。拙宅の犬は、共に老齢であるし、すっかり気弱になってしまった。犬も不憫なものだ」と、事を荒立てずにこう言った。正右衛門は、もう還暦を過ぎていた。この話を友人を通して聞いた権八は、その夜、助太夫の家に押し掛け、一刀もとに助太夫を斬り殺したのである。権八はこのまま、鳥取藩から姿を消した。

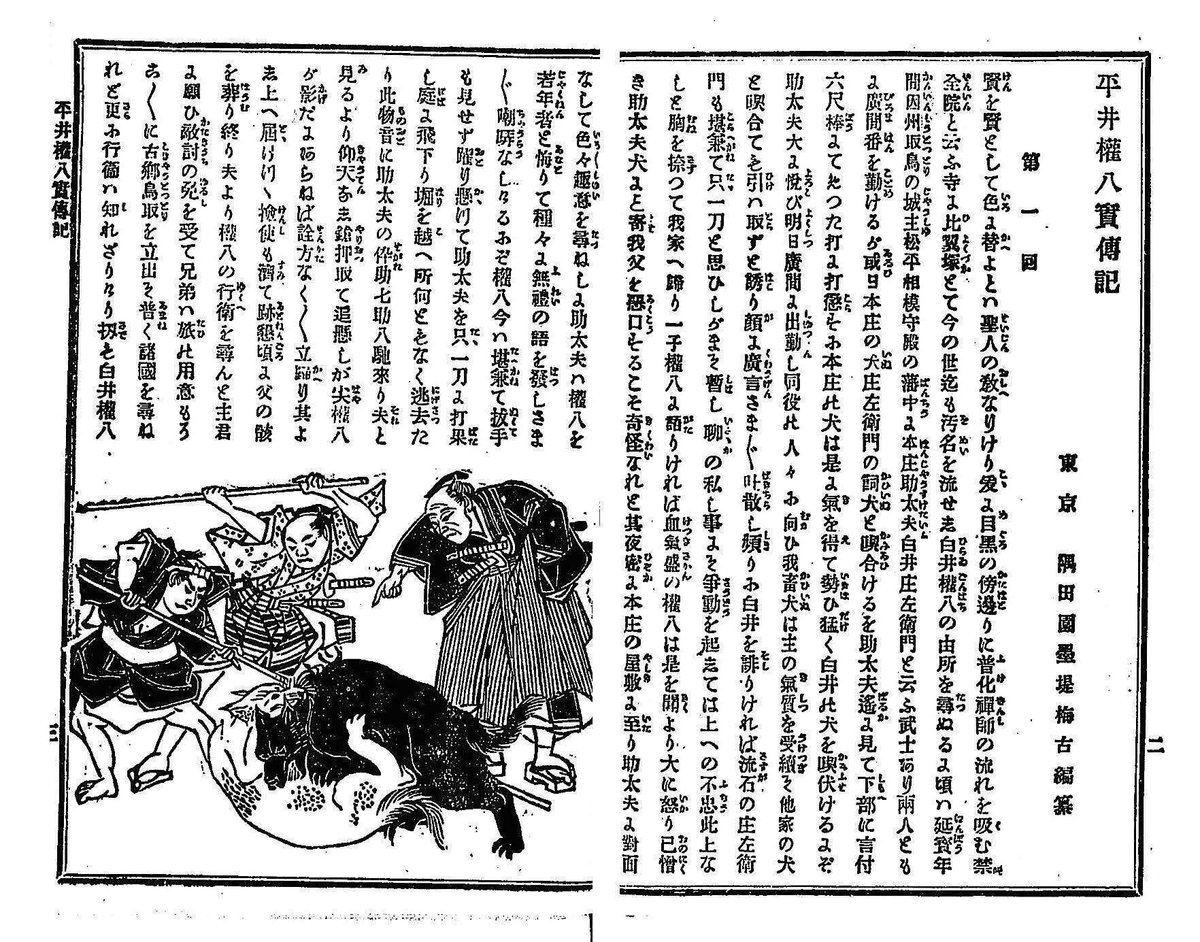

隅田園墨堤梅古 編

国立国会図書館所蔵

無一文の道中、腕のたつ権八は辻斬り強盗で路銀を調達した。

1675(延宝三)年

江戸に着くと、神田の人入れ稼業近江屋で徒士奉公の口を見つける。

吉原通いが始まり、奉公人の薄月給では足りず、辻きり強盗で金を作るようになる。

三浦屋の太夫、二代目小紫と馴染みとなる。

「太夫」とは、江戸時代に最高位の遊女・芸妓に与えられた称号のこと。

「太夫」に選ばれる女性は美しい美貌を持ち、三味線や琵琶などの楽器を演奏し、書道や茶道などの高い教養を身につけており、主に公家や大名、文化人などの上流階級の男性たちを接待した。

一回通えば十両かかるということで、年に五両三分程度の俸給しかない渡り徒士で奉公人である権八が太夫に会うのは一苦労であったであろうが、教養もプライドもある太夫が、田舎者の粗野な若者、権八に惚れてしまったのも悲劇のはじまりだ。

日本堤で本庄助太夫の子、助七の敵討ちに合う。

なんと、鳥取から本庄兄弟二人が親の敵をとりに来ていたのだ。

権八は難なく助七を斬ってしまう。

後から死体を見に行くと首が無い為、連れがいると推察し探しまわる。

三ノ輪に差し掛かったところの古井戸の近くで、兄の首を洗う弟の助八がいた。権八は助八も斬り殺す。

こちらのお寺にその『本庄兄弟首洗いの井戸』という遺跡がある↓

ちょっと怖くて行けない…。

と思っていたら、後日偶然そのお寺に行くことになりました↓

権八、悪党仲間と中山道の熊谷宿に仕事場を移す。

熊谷土手で仲間三人と上州の生糸商を殺して三百両奪う。

地蔵に「おい地蔵、このことは誰にもいうんじゃないぞ」

と声をかけたら、「儂は言わんが、やがてお前が言うことになるじゃろ」返事があった。

熊谷にその「物言い地蔵」が市指定有形民俗文化財として保存されている。

仲間三人は捕まり、主犯格の権八の人相書は関八州に手配される。

「平井権八 二十四、五歳 色白にして丈五尺五、六寸」

権八は、捕まる前に、一目両親に会いたいと思うようになる。

確かに父親を侮辱した同僚を殺してしまうくらいなので、父親に対する愛情は深かったのかもしれないが...。

宇都宮から江戸に入る。

目黒の虚無僧寺、東昌寺に助力を頼む為に逃げ込む。

住職は随川和尚。

東昌寺とは、下目黒にあった虚無僧寺。山号は竜渓山。

一月寺系の金先派で、神奈川の西向寺末寺。

随川恵尽和尚は、一月寺末寺頭、西向寺住職の三世であり、西向寺末寺の無量寺(静岡)住職の三世でもある。

無量寺の菩提寺音羽山清水寺所蔵の位牌、歴代住職の中に随川恵尽の名前がある。

三代 随川恵尽1730(享保15)年12月17日示寂。

権八と年代を照らし合わせて見ると、随川和尚が80〜90歳代まで長生きしたとして、20〜30歳代の頃にここの住職をしていれば権八に会う事も不可能ではない。若すぎる気もしますが...。

神谷転を助けた愛璿のように、随川も武士の情けで権八を虚無僧にしてあげたのか。

では、

本当に権八は虚無僧で鳥取まで行けたのか?

歴史考察しますと、

当時の江戸幕府の政策に深く関わっていた林羅山(1583-1657)は『徒然草野鎚』のなかで「薦僧といふもの、僧とも見えず俗とも見えず山伏とも見えず、刀をさし尺八を吹き、せなかにむしろをおひ、道路をありき、人の門戸に立て物を乞いもらふ」と、この頃はまだ乞食であったとの記述。新井白石も「薦を背にあふ故にこも僧といふを、虚無の字にみづから書き改たる物なるか」と、両者とも虚無僧を乞食の一種と見做している。

1677年(延宝五年)12月に、幕府の寺社奉行が虚無僧諸派本寺・末寺に宛、法令を出し、一応仏教諸宗派並の体制を整えることになりましたが、それ以前は、まだ普化宗は宗教団体ではなかった。

慶長十九年(1614)に徳川家康が定めたとされる『慶長之掟書』には、「虚無僧は、法冠(天蓋)をみだりにとってはならない事を全て心得ておかなければならない。」という掟がある。

面体を隠して門付けするのに都合の良い法冠、すなわち深編み笠(天蓋)を取らなくて良いということ。

と、ありますが1600年代はまだ深編笠ではなく、円錐形の丸い笠を被っており、ほぼ顔を隠すまでになるには、ようやく1716~36年頃。『慶長之掟書』自体がこの頃本当にあったかは疑わしいとされている。

...ということで、

権八が虚無僧ではたして鳥取まで行ったのかはかなりあやしい...。

ま、この辺りはロマン(小説)ということで。

1678(延宝六)年 秋。

権八24歳。虚無僧となって鳥取へ旅立つ。

しかし、父は三年前、母は一年半前に亡くなっていた。

家は養子が継いでいた。

人目を盗んで両親の墓前で詫び、江戸に引き返す。

途中で大阪で病気になりこのままでは野垂れ死んでしまうと危惧し、大阪奉行所に自首する。

大阪奉行所は罪人を江戸に送り届ける義務がある。

しかし、藤沢の宿に着くと、宿次証文を盗んで逃走。

小紫に一目会いたい一心であった。

二人の逢瀬は、歌舞伎の『比翼蝶春曽我菊』で演じられる。

この演目で唄われる清元『其小唄夢廓』

それも鳴く音の黄鳥も〔合〕梅に三浦の小紫、粹な由縁と我ながら、わがつま琴とかき鳴す、思のたけの尺八も〔合〕恋慕流は権八が〔合〕一ト夜切とは気にかゝり、又黄鍾の調子とて、合せられても春の夜の〔合〕夢もさながら合の手に、強て見せたる瘤柳、煙る柳の煙草盆、互に引合ひ顔反向け、身を反向けたる風見草

『声曲文芸叢書』第3編 清元集

国書刊行会『徳川文芸類聚』

俗曲上 第九 「柏葉集」

和琴のことを「わがつま」と言ったそう。

思いの丈→竹

一ト夜切→一節切(ひとよぎり)

と、かけてます。

虚無僧姿の白井権八と小紫

立命館ARC所蔵

「御誂五色染 白」

白井権八

小むらさき

思ひつむ雪には松も色はへて

いつかれんりの枝もぬれけり

天満の門都竜

天廼門都竜とは、

山本徳翁(やまもと とくおう)

1811ー1877

江戸日本橋の茶舗山本山の6代目嘉兵衛。天保年間に上質の煎茶を開発し,「玉の露」(のちに辻利右衛門の手で玉露として完成)と名づけて販売した。天廼門都竜(あまのと-とりゅう)の号で狂歌師としても知られた。明治10年7月6日死去。67歳。著作に『煎茶小述』など。

なんと、玉露を開発した人が白井権八と小紫の歌を詠っている。

さて、小紫と逢瀬を果たした権八は、その後、その足で南町奉行所に向かう。

1679(延宝七)年11月3日

「延宝己未年十一月三日行 一、平井権八、是は無宿浪人、此もの儀、武州於大宮原、小刀売を切殺、金銀取候者、品川において磔、

札文言 此者、追剥の本人、其上、宿次の証文たばかり取、剰手鎖を外し欠落仕候に付、如此におこのふもの也」

権八は裸馬に乗せられ、鈴ヶ森の刑場に引かれていった。

権八二十五歳。

遺骸は三日三晩、刑場に晒された。

そして遺体は東昌寺の随川に引き取られ、寺の一隅に埋められ、墓石の代わりに石が置かれた。

数日後、小紫は東昌寺を訪れ、権八の墓の前で自害する。二十一歳だったと言われている。

東昌寺の随川は、小紫を不憫に思い権八の横に並べて葬ってやったそうな。

現在は、比翼塚といって二人の慰霊碑が目黒不動の門の近くに、品川の安楽寺には連理塚があります。

其の二は、その二人の慰霊碑を訪れます。

参考資料

山下昌也 著『実録 江戸の悪党』

西向寺 奉賛会『虚無僧寺 西向寺』

小川春夫 著『虚無僧寺院(普化禅宗寺)考 資料編』

隅田園墨堤梅古 編『平井権八実伝記 古今実伝』

いいなと思ったら応援しよう!