静岡宝台院の「尺八碑銘」の碑

荒木古童の弟子、柳居青翁の功績を称える碑銘。

静岡駅西側に、浄土宗の宝台院というお寺があります。

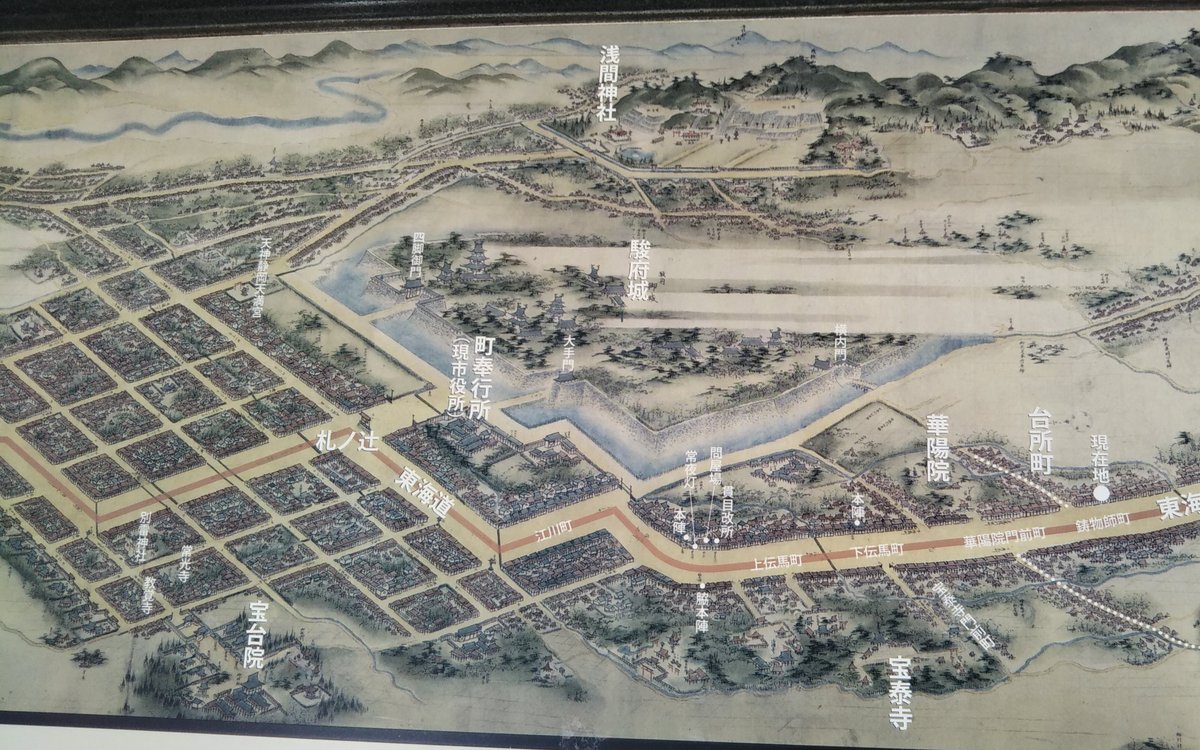

伝馬町にあった古地図

大きなお寺であったことが分かる。

宝台院は、徳川家康公の側室お愛の方(西郷の局)の菩提寺。

1940(昭和15)年の静岡大火で焼失する前は、国宝の大伽藍を有した浄土宗の名刹であったとのこと。

その後、復興した諸堂宇も1945年の静岡空襲で全焼。 そして1970年、鉄筋の新様式本堂となり現在に至っている。

西郷局(お愛の方)之墓

静岡市・重要文化財

西郷の局(お愛の方)は27歳で徳川家康公に仕え、翌天正7年(1579)4月、家康公の第3子・秀忠公(2代将軍)を生みました。 当時、家康公は浜松城にあって三方ヶ原の戦い、設楽原の戦い、小牧長久手の戦いと戦争に明け暮れる最も苦難な時でした。 西郷の局はこの時期に家康公と連れ添い、 苦労を共にしてきた妻といえます。 西郷の局は天正17年(1589)5月、38歳の 短い生涯を終えました。

その左隣には、

徳川慶喜公謹慎之地 の碑

最後の将軍15代徳川慶喜公が駿府で謹慎することになり、慶応4年(1868)7月23日に宝台院に入りました。 慶喜公は謹慎が解除される明治2年9月28日までの約1年間を宝台院で起居されました。 石碑には、当時の緊迫した状況が記載されています。

その宝台院に柳居青翁という人の功績を称えた「尺八碑銘」がある。

柳居青翁は荒木古童の弟子であるとのこと。

大火や空襲から焼け残った石碑が立ち並んでいる中に、その碑はある。

「尺八碑銘」

柳居青翁者東京人名恒考旧称半兵衛糟谷氏世為幕府臣凪有隠逸之志年既壮矣譲家其弟受吹笛法於荒木古童終極秘奥又喜俳諧歌煎茶式等超然遊于物他明治十七年五月静岡寶臺院謙賀愛其爲人延爲賓師乃移中居数年骰最留也古典無所來推究遂補修之蓋出于其自得巳今年六十又四門人相謀建石勤銘◯代壽碑因請余銘銘曰

虞舜作簫 律呂和調 厥形参差 厥音超遥 星移物換 ◯求絶萩 或稱尺八 猶協九韶 李唐高僧 呪経升天 張伯一叫 ◯雲爲穿

或稱尺八 猶協九韶 李唐高僧 呪経升天 張伯一叫 ◯雲爲穿 十又六世 張参◯傳 我僧法燈 渡海問禅 受業出藍 悟◯八玄

歸朝建寺 法侶満筵 創意截竹 不復用編 一管五◯ 美之吹之 如喜如泣 如訴如悲 上下鬼神 感動媍兒 爲布教具 設後世規 尺八之穪 遍千四維 騒人嘯月 遣懐慰思 義士晦跡 避険去危 世勢一変 教法敗壊 新政漸興 旧物盡廃 國多野調 郷之豎遂 嗚呼青翁 不顧人言 及其未絶 餘音尚在 刻苦研究 尽夜◯諼 濯足東海 寄身寺門 訂曲校譜 誘掖後昆 惟斯奇行 豈無淵源

壽興石堅 長頌聖思

明治二十三年十月 関口隆正撰文并書

虚無僧研究会機関誌『一音成仏 第43号』

裏面には、建碑首唱者姓名

36名と、石工大谷幾蔵の名前が彫ってある。掛川、岩淵、子鹿、沼津、浜松、尾張等の地名あり。

この碑文の要約は、

柳居青翁、本名糟谷半兵衛恒考は東京出身で、代々の幕臣であったが、強い野心を抱き、若い時に弟に家督を譲り、荒木古童から尺八の伝授を受け奥義を極めた。又、俳諧、煎茶道を好み、世間から超然としていた。

明治17年5月に、静岡の宝台院住職、謙賀和尚が彼の風を愛し、師として招き、寺中に数年逗留した。その間、廃れゆく古典を推究して遂に補修しこれを自得した。師既に64歳、門人相謀って、長くその功績を称える為に寿碑を建立する。

虚無僧研究会機関誌『一音成仏 第43号』

その横の漢字が4つづつ並んだ漢文は、古漢文で、文体は漢の時代から始まった『駢體文』と言う詩のもの。知人の中国人の方に教えてもらいました。

駢文(べんぶん)とは、中国の文語文における文体の一つ。「駢体」または「駢体文」ともいう。散文・韻文に対立する文体で、魏・晋のころに形成され、六朝時代から唐にかけて盛行したとのこと。

碑文全体の内容としては、尺八の歴史、音色の賞賛、日本伝来以降の変遷、明治維新後の没落していく中の寂しい心境の描写、柳居青翁の功績を称えた詩となっている。

冒頭にある「虞舜」は中国の古時代伝説上の名君(紀元前2128年— 紀元前2025年)として、尊敬されている王。笛を作ったのは伝説で、恐らく悠久なる歴史が有することを表現しているかと思われるとのこと。

真ん中辺りにある「如喜如泣 如訴如悲」は、宋の蘇東坡の「赤壁の賦」から来ているようです。

その中の前赤壁賦の一部分。

客有吹洞簫者。倚歌而和之。其声鳴鳴然、如怨如慕、如泣如訴、余音嫋嫋、不絶如縷。舞幽壑之潜蛟、泣孤舟之寡婦。

客に洞簫を吹く者有り。歌に倚りて之に和す。其の声鳴鳴然として、怨むが如く慕うが如く、泣くが如く訴えるが如く、余音嫋嫋として、絶えざること縷の如し。幽壑の潜蛟を舞わしめ、孤舟の寡婦を泣かしむ。

【幽壑(ゆうがく)】とは、深い谷のこと。

【潜蛟(せんこう)】とは、水中にかくれているみずち。みずちはへびに似た、想像上の動物。

この「赤壁の賦」に描かれる洞簫の音色を、尺八に例えている文献が、時々見られます。

古い記述では、安藤為章(1659年 - 1716年)の『年山紀聞(ねんざんきぶん)』という随筆に尺八の記述があり、「東坡赤壁賦に洞簫の音がよく形容されている」とある。

今按、尺八の笛ふるきものなり。保元のも中興とみえたり。唐山(タウザン)にては洞簫といふよし。心越禅師のかたられき。東坡赤壁賦に、その音をよく形容して書たり。此ころ我国(モロコシ)にては、こも僧といふもの、これを吹て活計のなかだちとして、上つかたの人はいやしき物のやうにおぼしめされたり。或人のいはく、こも僧の尺八は洞簫とは形ちもかはれりとぞ。

詳しくはこちら↓

こちらは竹内史光師の発行された楽譜の見開きにある書。

舞幽壑之潜蛟 泣孤舟之寡婦

よっぽどしっくりくる表現なのでしょうか。

さて、

この碑文の撰文と文字を書いた関口隆正とは、初代静岡県知事で元幕臣の関口隆吉の養子で、当時の著名な漢学者。

関口隆正(せきぐち たかまさ)

1856(安政3)-1926年

明治-大正時代の漢学者。

清水礫洲(れきしゅう)の子。関口隆吉(たかよし)の養子。安井息軒,大橋陶庵にまなび,岡松甕谷(おうこく)の紹成書院の幹事となった。明治17年清(しん)(中国)に留学。日清・日露戦争では陸軍通訳として従軍。のち旅順高等学堂の教授をつとめる。大正15年4月26日死去。71歳。号は耕堂。

養子となった父親の関口隆吉とは、

関口隆吉(せきぐちたかよし)

1836-1889 幕末-明治時代の武士,官僚。 天保(てんぽう)7年9月17日生まれ。新村出(しんむら-いずる),関口鯉吉の父。幕臣。江戸開城のときは精鋭隊頭取兼町奉行調役として治安の維持につとめる。明治8年山口県令となり,萩(はぎ)の乱を鎮圧。19年初代静岡県知事となる。明治22年5月17日死去。54歳。江戸出身。字(あざな)は艮輔(ごんすけ)。号は黙斎。

関口隆正の実の父親、清水礫洲とは、

清水礫洲(しみずれきしゅう)

1799-1859 江戸時代後期の儒者。 寛政11年生まれ。

清水赤城(せきじょう)の長男。槍術(そうじゅつ),剣術などの武術にすぐれ,沼田逸平次について伊勢(いせ)流の武家故実をおさめる。天保(てんぽう)12年(1841)から伊勢(三重県)長島藩に藩儒としてつかえた。安政6年1月18日死去。61歳。江戸出身。名は正巡。字(あざな)は士遠。別号に二薌,矮竹。著作に「ありやなしや」など。

なんだかすごいお家柄です。

話は柳居青翁に戻り、

彼をこの宝台院に逗留させた、住職謙賀和尚とは、宝台院28世の謙賀上人。

柳居青翁は、荒木古童(竹翁)から、吉田一調の吹料であった、竹翁作の四ッ焼印の銘「獅子吼」(上無調子)という尺八を「予押而懇望に付、翁より我が手に付與す」として譲られた。

吹料とは尺八用語で、その人が現在使っている尺八のこと。

上無調子の【上無(かみむ)】とは、 雅楽十二律の一つ。洋楽の嬰ハ、中国十二律の応鐘の音に相当。

そして、その「獅子吼」という尺八を、柳居青翁は明治24年に生前の形見として、弟子の長谷川青柳(權平)に付与したという記録が残っているそうです。(『三曲』1931、12月号)

また、「尺八碑銘」の裏面の「建碑首唱者姓名」の中に、堀内波響の名前がある。

これは、堀内是空のこと。

堀内是空とは、1858年(安政5)生まれ 、1942(昭和17)没。浜松普大寺の門弟。明治10年頃に上京し2代目荒木古童に師事。普化尺八の継承に尽力したという人。(堀内是空については、虚無僧研究会機関誌『一音成仏 第41号』に、岡部如槇氏による綿密な考証あり。)

堀内是空は同じ幕臣の出である柳居青翁の元にも通ったとも考えられると、小菅氏が推察されています。

それにしても、この漢字に埋め尽くされた「尺八碑銘」を目の前に、一体なんの事やらといった状態であったのが、小菅氏が綿密に調べて『一音成仏』に公開してくださったこと、中国の知人の方の翻訳、そしてこの碑の存在を教えて下さった尺八研究家の神田可遊氏のおかげで、ここまで内容を知る事ができました。

この頃の尺八奏者の教養の深さをしみじみ感じます。

それをまた、石に彫るのが凄い。

彫るのも大変だし、運ぶのも大変。

松見寺の神谷転も、大きな石に感謝の気持ちを彫っていますね。

石に彫ってまで後世に残したいこと、あるでしょうか...。

漢字も数字も苦手で感覚のみで生きている私にはまず、後世に残せるような「教養」が無い...汗

もうちょっと頑張らないと笑

参考文献

小菅大徹著「尺八と虚無僧に関する文献資料」虚無僧研究会機関誌『一音成仏 第43号』

いいなと思ったら応援しよう!