小金宿の短笛禅林☆一月寺と松戸市立博物館へ🐾古典尺八楽愛好会企画『探墓行』続き♪

萬満寺での献奏のお次は、旧一月寺跡へ。

前回の続きです↑

北小金駅で下車。

北小金駅から南に旧一月寺まで行く道は、小金宿といわれる宿場町。

因みに古典尺八楽愛好会は東京の小金井市からやってきました。

ここ松戸の小金の由来は、室町時代から金々とも書かれていて、近世には水戸街道千住宿から3つ目の宿場町として小金宿が置かれていたとのこと。

東京小金井の地名は、「黄金に値する豊富な水が出る」ことから、黄金井が小金井になったと言う説と、中世に、現在の前原町南部が金井原と呼ばれており、あるいは、土地の支配者金井氏にちなむ地名という説もある。

どちらも共通点が、「金」に「小」が後からくっついたようです。

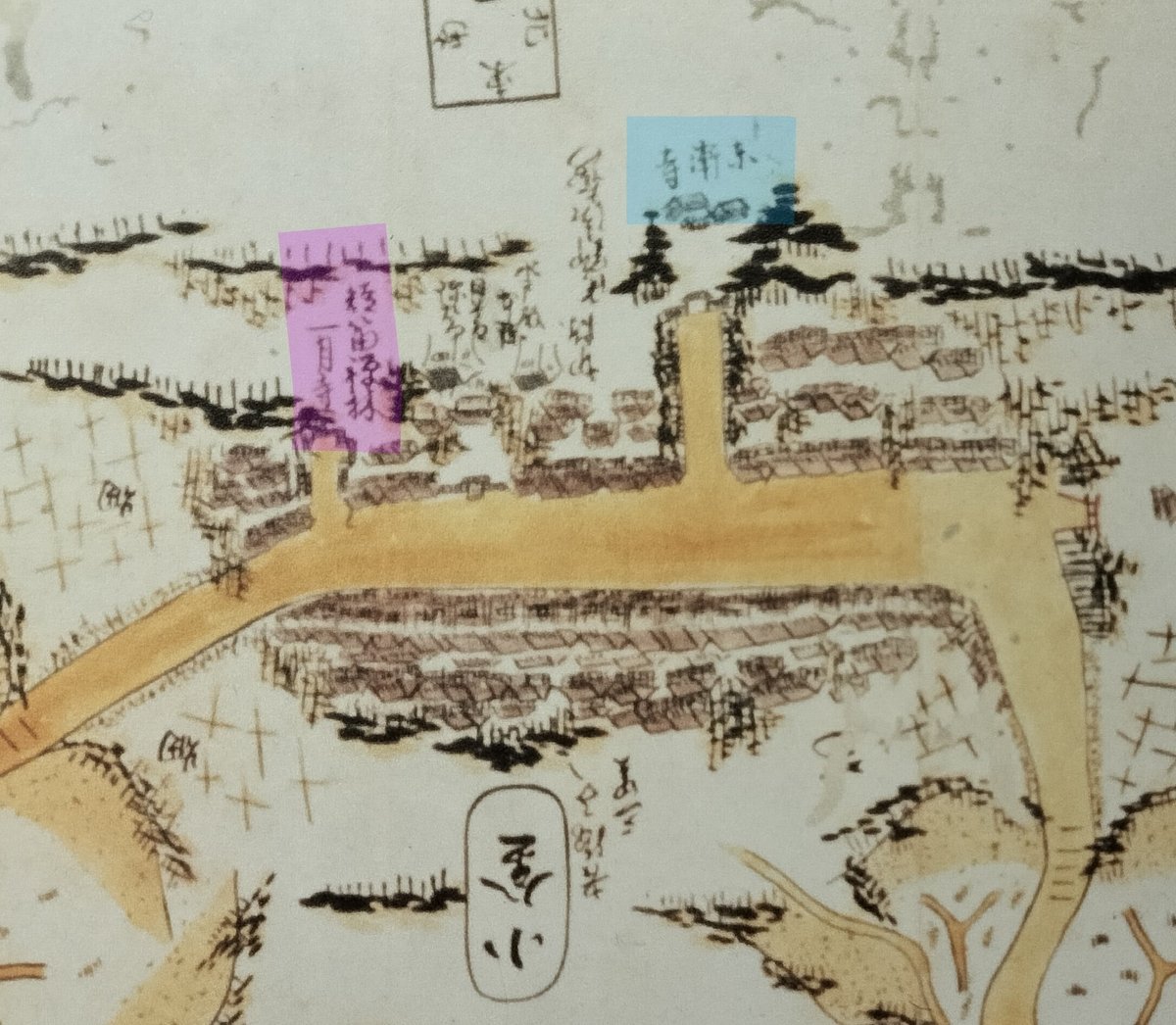

土浦道中絵図

小金宿

〈土浦道中絵図〉

この道中絵図は、奥書によると、宝暦8年(1758)9月、当時の土浦藩主土屋篤直が参勤交代の帰国の際に、自ら描いたものとされています。

原本は、江戸・千住大橋付近に始まり、土浦領の北限・中貫の宿はずれで終わります。

1758年頃の一月寺住職は、廿六代 嘯山勇虎禅師(明和六(1769)年十月九日示寂)が住職の頃のようです。

嘯山勇虎は、 調布安楽寺の中興六世・十五世。鈴法寺廿六世。墓は伊勢原市の大福寺。

「短笛禅林 一月寺」

短笛とは、尺八のこと。

1233年に狛近真によって書かれた総合的楽書『教訓抄』に書かれています。

短笛ハ尺八云

〈訳〉短笛は尺八のことを言う

『教訓抄』についてはこちら↓

禅林(ぜんりん)とは、禅宗寺院のこと。

禅院とも呼ばれている。また、叢林(禅宗で、寺院、修道、人事をふくめてその社会全体を指していう)という名称で用いられる場合もあるが、日本において「叢林」は中世以後の五山制度及びそれに所属していた寺院(曹洞宗及び臨済宗大応派)を一括した総称としても用いられている。この場合には、五山叢林(五山派)などとも称せられている。

現在、青梅の東禅寺に掲げられている鈴法寺の扁額の「武叢禅林」の意味がここでやっと分かった気がします。

「武」と「竹」をかけたような。

東漸寺

小金宿の通りには東漸寺があります。

総門に「勅願所」という石碑。

「勅願所」というのは、皇室の繁栄無窮を祈願する寺として指定されたものだそうです。

文字からの想像と違ってた…。

参道は長く境内も広く木々が生い茂り、小金宿があった頃が偲ばれます。

「玉屋」小金宿の旅篭

やうやく到着、

一月寺跡地

現在は日蓮正宗。

江戸時代の伝説

一月寺は水戸街道に面していたが、堀際に黐もちの木の大木があり、街道を覆っていた。水戸の殿様が参勤交代で通る時に行列の槍がつかえるのでこの枝を伐るようにと水戸家から要求があった。一月寺は要求を拒否して「水戸殿の槍は横に成り申し候はずや」とヤリ返し、以後水戸家では止むなく此処を迂回することになったという。この黐の木は今も茂っている。

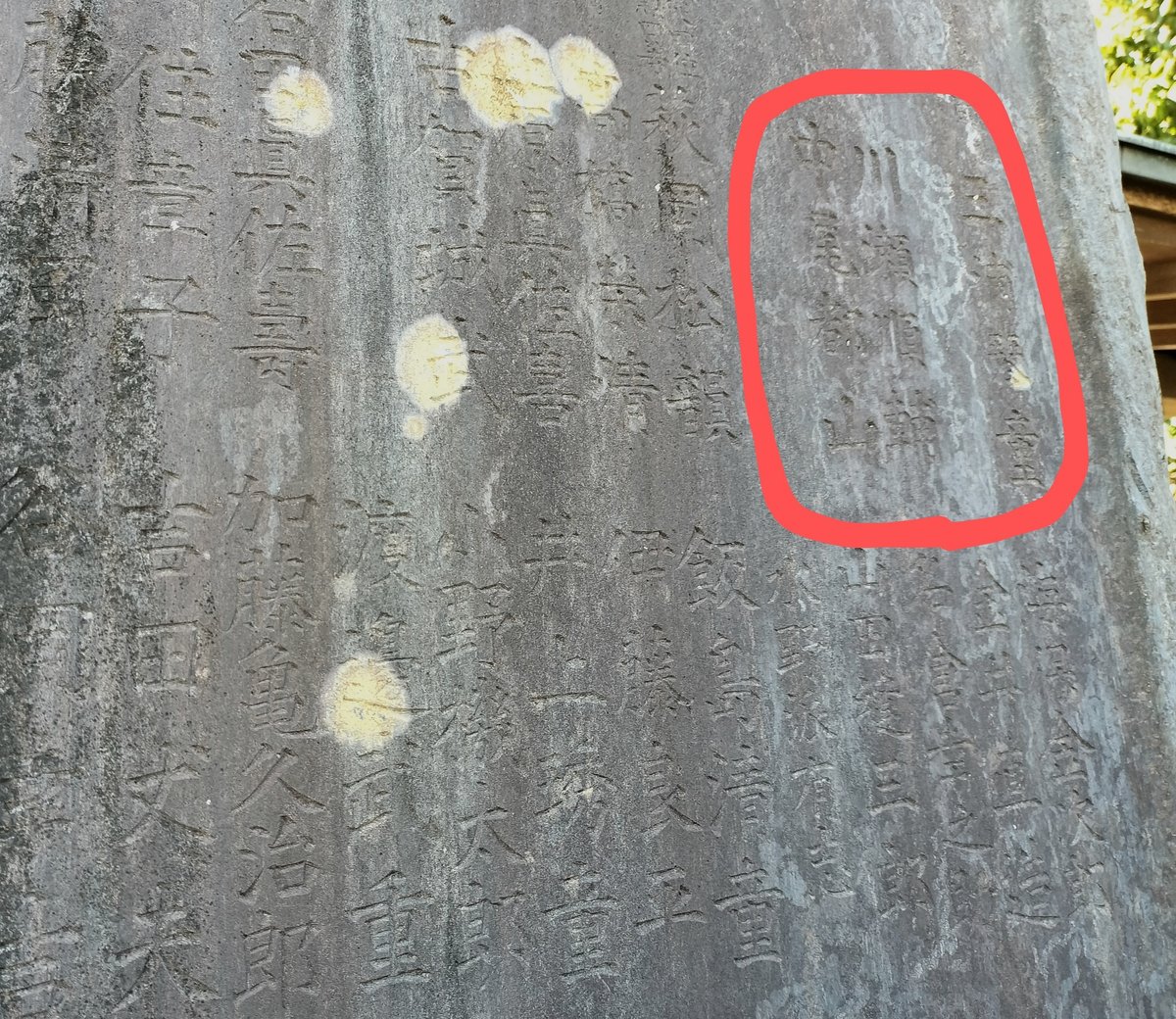

境内にある1934年建立の水野呂童の碑も傾いたまま健在。

水野呂童は三浦琴童の弟子であります。

石碑の裏には沢山の人の名前が刻印されています。

三浦琴童

川瀬順輔

中尾都山

ここでチョットしたハプニングがありました。

一月寺を出てすぐ、次の目的地に向かおうとしたその時、参加者の方の一人が、

「あ!倒れてる!」

と叫びました。

私は一瞬、水野呂童の碑が?!?!

とよぎりましたが、すぐ先で老紳士が一人、自転車ごと倒れておりました。

石碑じゃなかった…汗

その老紳士は怪我もなくご無事でありました。

1798年(寛政10)に書かれた紀行文『成田の道の記』にここ一月寺のことが書かれています。

「成田の道日記」

廿九日

天気。南風。昼より時々雨。八ツ過より天気。

小金宿井筒屋に一夜の宿を一禮し、朝、五ッ頃に立出づ。宿はずれの右に方に竹薮・竹垣あり。間に黒き少しき門あり。妄りに出入もならざるや、門開かずあり。是に額うてり。「短笛禪林」と記しあり。此の寺一月寺なり。林中に尺八の音いと殊勝に聞ゆ。暫し佇みて、

のぞきても見たく思へど入る事は是非御無用と門やさすらん

かく思い捨て、少々の坂を下る。宿の後へ廻る如くに下るなり。田道を行き、また登り、暫し行きて又下り、小金より一里過ぎて馬橋に至る。道の折れ曲る角に萬満寺あり。

「のぞきても見たく思へど入る事は是非御無用と門やさすらん」

とありますが、この頃から結界石(戒壇石)があったのでしょうか。

雖為骨肉同胞

不許無案内入

「骨肉の(血を分けた)同胞たりといえども、案内無く入ることを許さず」

ただし、裏面には「嘉永三年歳在庚戌春三月蒼海反熙建立 龍眠書」(1850年)とあり、紀行文が書かれたのは1798年なので、別の結界石であったのか。

「林中に尺八の音いと殊勝に聞ゆ。」

この道を通った時に、一月寺の門前でお寺の方から尺八の音が聞こえていたんですねぇ。

「殊勝に聞ゆ」とは感動的であったとのこと。

虚無僧なのか誰なのか、林の中で尺八の練習をしていたのか、本堂で吹いていたのか…。

妄想が膨らみます...。

成田の道の記

成立 寛政一〇年

写本 成田山仏教図書館

成田山参詣の代表的紀行文。江戸両国から行徳・船橋・酒々井を経て成田に至り、帰路は木下・我孫子・松戸経由。著者は五代目団十郎と親交があった立川焉馬と推定される。

『探墓行』の我々は、一月寺跡地すぐ近くのお蕎麦屋さんでお昼を済ませ、「成田の道日記」のように萬満寺へ向かう道をたどり、坂を下ったり登ったりまた下ったりしつつ、馬橋の手前の新松戸駅に向かいました。

そして、お次は松戸市立博物館へ!

新八柱駅

博物館へ行く途中にあった庚申塚。

ところで、

庚申塚の場所が地図で検索できるサイトが最近立ち上げられました↓

東京都内にお出かけの際は是非チェックを。

Instagramもあります↓

松戸市立博物館

さっさと虚無僧寺一月寺コーナーに行ってしまいそうですが…、

総合展示のコーナーに『土浦道中絵図』のある小金宿の展示がありますので、お見逃し無く!

一月寺の歴史、松戸市立博物館の写真などはこちらにあります↓

一月寺の年表などはこちら↓

一応これだけご報告…

現状維持!

これがいつか虚無僧愛好家の密かな名物になるかもしれない…。

虚無僧ブロンズ像の尺八の持ち方について考察中。笑

最後に…、

私は、これで三度目の松戸市立博物館でしたが、今回はじめて気がついた史料もあったりと、自分自身がようやくこの時代に追いついてきたように感じます。

しかしながら、まだまだ要調査なことも残されていますので、機会をつくって通いたいと思います。地元だったら「成田の道の記」を辿り歩いてみたいですね。

古典尺八楽愛好会の皆さんもお疲れさまでした〜。

『探墓行』いろいろ企画中です♪

ご参加されたい方はお気軽にお声掛けください。

いいなと思ったら応援しよう!