浮世絵『風景版画』に見る旅する巡礼者たち☆六十六部聖と虚無僧

消えた巡礼者たち★其の一

歌川広重が描いた東海道五十三次などの浮世絵には多くの巡礼者が描かれている。

『隷書東海道五十三次』

五十三次

坂の下

ボストン美術館蔵

「東海道」の字体が装飾的な隷書風に書かれているため、通称「隷書東海道」とよばれている。

東海道五十三次とは、東海道にある53の宿場を指す言葉で、1600年代から伝統的に描かれてきたテーマのひとつなのだそうだ。

その頃、浮世絵と言えば、役者絵や美人画といった「人物」を描くのが主流であったのが、歌川広重の東海道五十三次ならびにほぼ同時期に出版された葛飾北斎の富嶽三十六景のヒットによって、「風景版画」を買って楽しむという人々が増え、また巡礼もブームになったとのこと。

参照 刀剣ワールド浮世絵

https://www.touken-world-ukiyoe.jp/ukiyoe-artist/utagawa-hiroshige/

この「坂の下」に登場しているのは全て巡礼者。

左から、背中に天狗を背負っているのは金比羅参りの修験道者。そして女性二人連れの巡礼者。

少し下って、皆さまおなじみの虚無僧に、何やら縦長の荷物を背負っているのが六部と言われる人。

この六部とは、六十六部と言われ、「六十六部廻国聖」のことを指す。

今までのnoteにも時々登場したと思う。

最初は、三浦半島の虚無僧寺の探墓行に出掛けた時に、たまたま見つけた「大乗妙典六十六部塔」

この時に、始めて白衣を着て背中に仏像の入った厨子や笈摺を背負って巡礼する、六十六部、または単に六部とも呼ばれていた人達のことを認識したのでした。

そして、虚無僧寺総本山一月寺の石碑を改めて調べたところ、六十六部の廻国塔もあったし、103世東江關月が建立した開山塔にも法華経を納めるという納経塔の役目があったことも分かった。

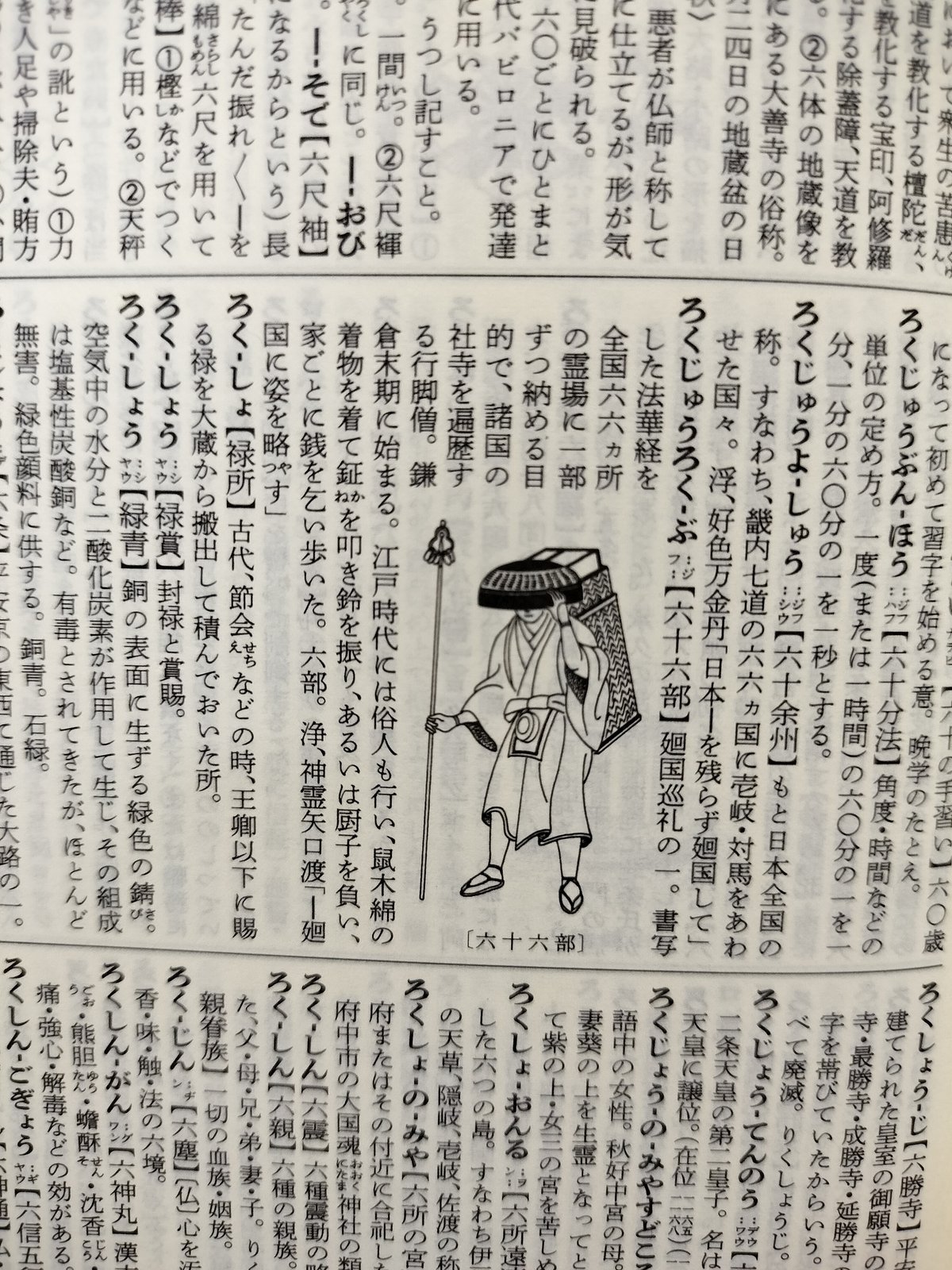

我が家にある小さな辞書にもちゃんと載っている。

ろくじゅうろくぶ〔六十六部〕

諸国の寺社を回り歩く巡礼。家ごとに物乞いをして歩く者。

広辞苑にはイラスト付きだ。

六十六部、正確には「日本回国大乗妙典六十六部経聖」と書く。長い名前。

聖とは、

聖(ひじり) ひじり 漢字の聖(せい)は知徳の優れた完全な人格を表し、また宗教的には神聖性を表現する文字である。仏教でも菩薩(ぼさつ)や阿羅漢(あらかん)を賢聖(けんしょう)という。これはまた帝王の徳も表すので聖王、聖帝といい、日本では「ひじりのみかど」と読まれた。しかし「ひじり」は火を「しる」(支配する、管理する)意で、古代には、聖なる火を管理する宗教家をさしたものと推定される。しかし日本の古代仏教では、官寺・諸大寺に住む僧侶(そうりょ)に対して半僧半俗の民間僧侶(沙弥(しゃみ)、優婆塞(うばそく)などともいう)を聖とよんだのは、彼らが自らを「ひじり」と称したからである。中世には念仏(ねんぶつ)聖や勧進(かんじん)聖、遊行(ゆぎょう)聖として民間仏教の担い手となった。しかし神聖の聖の意で高僧をさす場合もあった。 [五来 重]

念仏聖、勧進聖、遊行聖などがあげられているが、遊行を行う僧は奈良時代から発祥したとのこと。織田信長に1000人以上殺害されたという高野聖は平安時代から発生しているそうだ。

忘れちゃいけないのが、虚無僧の前身といわれている暮露は『七十一番職人歌合』で「馬聖」と呼ばれている。

「月」と「恋」を詠ったもので、暮露自身の心情を表現している。

おとふなよ かよふ こゝろの むまひしり

人のきくへき あのをともなし

「世間からは心の落ち着きがない馬聖などと呼ばれているけれど、人にとがめられるほどにうるさく足音をたてずに、あなたのところに通いますよ。そんなに嫌わないでください。」(片羽訳)

暮露というのは宗教心に篤く、姿もかぶき者のようで威勢が良い印象。それを馬に例えて、一応修道者とうことで「聖」をくっつけて「馬聖」という造語が作られたのでしょうか。実際この歌をつくったのは上層公卿歌人。

因みに、世界宗教用語大事典、日本国語大辞典には、「馬聖は虚無僧をいう」とありますが、馬聖と呼ばれたのは暮露であり、虚無僧ではありません。

さて、この長い聖の名前の人たち、

「日本回国大乗妙典六十六部経聖」は、

大乗妙典いわゆる法華経を六十六部書写し(写経)し、 日本全国66カ国を巡礼し、1国1カ所の霊場に法華経を1部ずつ納め(青銅製高さ10㎝の経筒奉納など)保存する目的を持った聖・行脚僧をいう。

近年、小嶋博巳氏をはじめとして、六十六部の研究が進みつつあり、論文や書籍もあるので、詳しくはそちらを読んで頂くことにして、今回は、虚無僧目線で、諸国を旅したという六十六部のことを追ってみたいと思う。薦僧と同じ頃に発生し、明治時代に禁止になったという歴史を歩んでおり、大変興味深いです。

まずは視覚的に、六十六部がどのように描かれているか見てみたい。

『東海道風景図会』

国立国会図書館所蔵

こちらは虚無僧とその他大勢。虚無僧は真ん中にいます。

国立国会図書館所蔵

其の二には、「六部」が馬の向こう側にいます。

『広重人物画稿』

六部が休憩中おにぎりを食べているのでしょうか。

『木曾海道六拾九次之内』

(木曽街道)

国立国会図書館所蔵

このシリーズは、広重と渓斎英泉との合作で、栄泉が途中で筆を置いたため広重が後を完成させたのだそう。

よく見ないと分かりにくいですが、雨の中、お堂のようなところに雨宿りをしていて、座って煙管を吹かしているのが虚無僧で、その隣にいるのが六部とわかる。

身分の差というものがこの絵でも表現されているのだろうか。というのも、虚無僧は平民はなれなかったが武士はなれたのだ。実際に武家出身者が虚無僧になっている。

その辺りは『慶長之掟書』にあります。詳しくはこちらをどうぞ↓

浮世絵に戻ります。

『木曾海道六拾九次之内』

(木曽街道)

国立国会図書館所蔵

六部が他の旅人と話をしているようです。会話が聞こえてきそうです。

『行書東海道五十三次之内』

岩渕よりふじ川を見る図

広重画

ボストン美術館蔵

こちらは、虚無僧二人連れと六部。

こちらも何かを話しているようです。

逆方向から来た六部に、虚無僧が旅の状況などを聞いているように見えます。

虚無僧は腕組みなんかしちゃって、少々威張っているようにみえるのは、やはり先入観でしょうか。

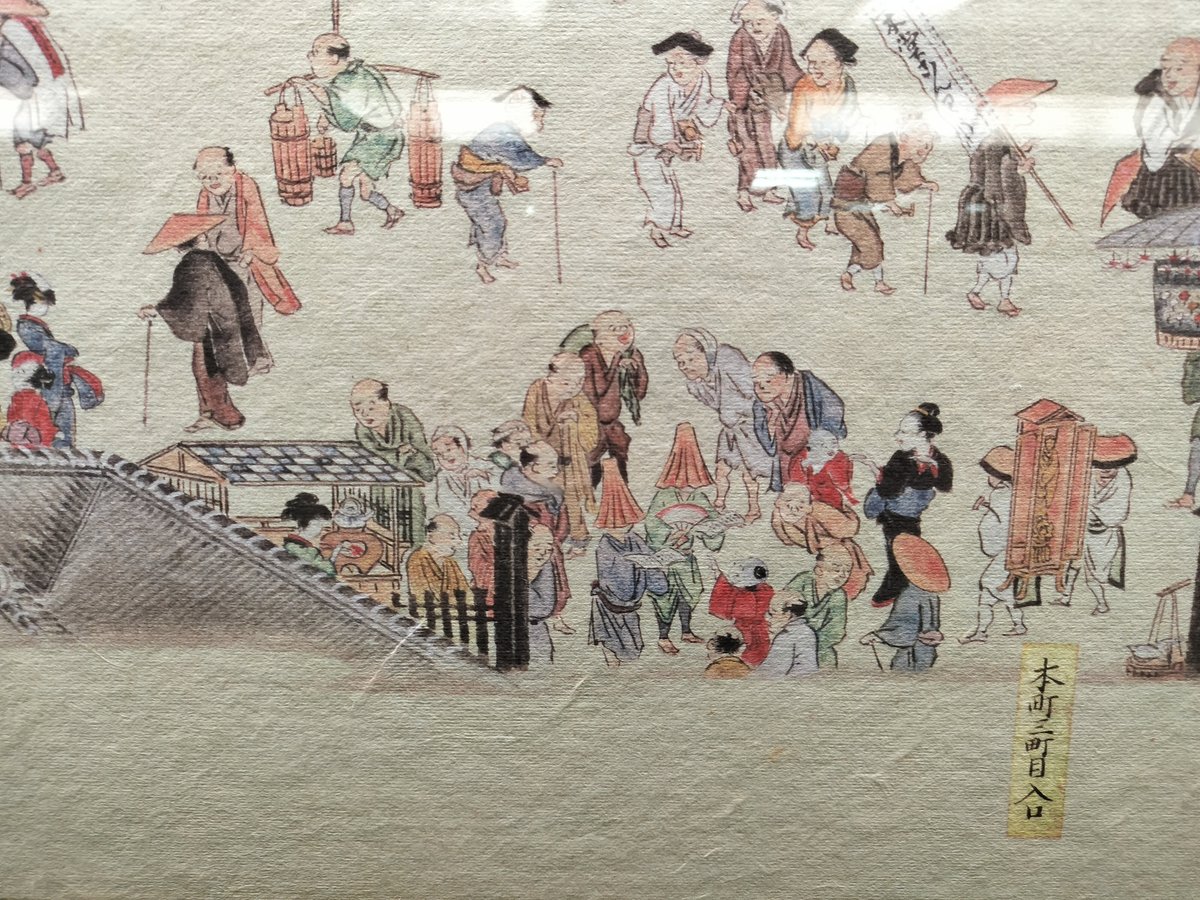

『熈代勝覧』

『熈代勝覧』にも、六十六部は描かれていました。

六十六部は、細長い笈と呼ばれる細長い箱を背負っており、その中に、地蔵・弥陀などの厨子を収納した。

案内板にも「六十六部」とあります。

こちらの六十六部は、厨子をそのまま背負っているようです。

手に持っているのは鉦を叩くための撞木で、六部は背負っている笈仏を拝ませて布施を乞う。

『熈代勝覧』の虚無僧についてはこちら↓

さて、

昔の旅事情を少し。

江戸時代における旅には必ず往来手形(パスポート)が必要であった。

どこの街道にもいわゆる「関所」というものがあり、そこを通過するには関所手形が必要で、庶民の場合は往来宛がその関所手形となったのだ。

江戸中期には、特定の寺社に参詣する講という団体組織が発達しており(例えば富士講、伊勢講など)、そこに属していれば手形の取得は容易でもあった。

新潟県立図書館に往来手形の写真が掲載されています。

もし、旅人が怪我や病気になったときは、享保十八年(1734)「宿々病人倒死之者取計之儀触書」(『御触書寛保集成』)により、医者の診察を受けさせ、快復するまで養生させたあと本人が望めば、出身地まで村送りしていくことを、幕府は命じていた。

なんと、親切なお触書でしょうか。

もう一つ、旅に重要なのは宿ですね。

国立国会図書館所蔵

こちらは五十三次の神奈川。

旅人が客引き女に引っ張られています。

後ろを行く六十六部は一体どうするのでしょう。

当時は旅僧や巡礼などを親切にすることを誇りとする習わしがあり、一夜の宿を提供する、いわゆる善根宿の慣習があったといわれている。

少なくなったものの、今でも四国にはあるそうです。

最初に触れた三浦半島の記録からも、遍路を厚くもてなすことによって、祖先の供養にもなり、無病息災や五穀豊穣が約束されると信じられていたため、善根宿として旅人を泊めたとあります。

各地には巡礼者を多く宿泊させることに徳があるという風習もあったそうですが、息をひきとってしまった遍路を悼み、供養塔までを建立したのだ。

次回は、廻国塔や供養塔、そして文学の中に登場する六十六部を見てみたいと思います。

コチラ↓

参考文献

『傑作浮世絵コレクション 歌川広重 日本の原風景を描いた俊才絵師』河出書房

高橋 千劔破『江戸の旅人』

西海賢二『近世のアウトローと周縁社会』

六十六部廻国とその巡礼地 小嶋博巳

https://henro.ll.ehime-u.ac.jp/wp-content/uploads/2004/02/

93a0fa391b9d5b70bb6d0c1ee34bc02d.pdf

京都歴史研究會HP

http://rekikenkiroku.blog.fc2.com/blog-entry-155.html

いいなと思ったら応援しよう!