吉川英治の名作『鳴門秘帖』を読む📖隠密虚無僧☆法月弦之丞!

吉川英治作、長編時代小説『鳴門秘帖』とは。

大正15年8月から翌年の昭和2年10月まで、354回にわたって大阪毎日新聞に連載された、吉川英治の前期の代表作のひとつ。まだ大衆娯楽機関のあまりなかったその頃、「鳴門秘帖」のたぐいない面白さに、夕涼みのお内儀さんから使い走りの小僧さん、また花柳界の女性まで夕刊を待ちわびて愛読したそうな。

主人公は、多情多恨の青年剣士である法月弦之丞。

あらすじ

法月弦之丞は、大番頭七千石の旗本、法月一学の長男だが、江戸隠密組の宗家である甲賀世阿弥の娘お千絵を恋したばっかりに、家を捨てて漂泊の旅に出る。

この弦之丞はやがて公儀隠密として、他国者の入国を禁じている蜂須賀二十五万石の領地阿波へ潜入するが、彼の行動を軸として、世阿弥のゆくえをさぐる唐草唐五郎やお千絵、弦之丞を慕う女掏摸の見返りお綱、川長の一人娘であるお米をはじめ、、宝暦事件の暗黒的存在である蜂須賀家の内偵を続ける旧天満与力の一行、さらには彼らを迎え討つ天堂一角やお十夜孫兵衛など、さまざまな人物がまんじ巴に入り乱れて活躍する。

宝暦事件とは、

江戸時代後期,朝廷の尊王論者が幕府に処罰された事件。竹内 (たけのうち) 式部は,桃園天皇の近習 (きんじゅ) 徳大寺公城,久我 (こが) 敏通,正親町 (おおぎまち) 三条公積,烏丸光胤,坊城俊逸らに神書,儒書を講じた。幕府専制に対し強い不満をもっていたこれら少壮公卿は,桃園天皇へも式部に進講させ,そのうえ坊城や徳大寺らはみずからも神学を講じた。これに対し朝幕関係の安定をはかる関白一条道香は深く事態を憂い,公卿の武術稽古禁止を理由に式部を京都所司代に告訴。宝暦8 (1758) 年徳大寺は近習職を免じられて所司代に訴えられ,他の公卿8名は罷官,永蟄居 (えいちっきょ) ,式部は翌年重追放に処せられた。

物語は、上方の巻、江戸の巻、木曾の巻、船路の巻、剣山の巻、鳴門の巻、と構成されている。

次から次へとピンチが続き、助かったと思えば捕らえられ、逃げたと思えばまた捕まり、最後まで全く心の休まらない長編小説。

ここでは虚無僧がどのように描写されているか取り上げていきたい。

まず最初の虚無僧登場の場面。

・・・と、すぐ近くから、喨々、水のせせらぎに似た尺八の音階が、一座の耳へ流れてくる。

「む、いつ聞いても悪くないのう...」さっきから耳 心を澄ましていた一角はひとりで呟く。

「あの歌口は宗長流、京都寄竹派の一節切じゃ。吹き手はさだめし虚無僧であろう。」

「まあ。本当に虚無僧さん」と、お米は体を手欄に凭せて、二階から下を覗きながら、

「まだお若い普化宗のお方。あれあのように一心に・・・」

最初のこの場面に、尺八、虚無僧、一節切、普化宗、ぼろんじ、寄竹派、と概ね尺八用語が登場している。

法月弦之丞が吹いていたのは一節切。

「宗長流」の宗長とは、柴屋軒宗長のことかと思います。

室町時代後期の著名な連歌師で、尺八愛好家。「體源鈔」の著者豊原統秋とも親交あった。

江戸時代後期の故実家・栗原信充著「先進繍像玉石雑誌」(1843)に柴屋軒宗長(1448-1532)が愛用した頓阿作の尺八「老人(おいびと)」の模写図あり。

国立国会図書館所蔵

国立国会図書館所蔵

老人とつけて所持の尺八 暁をかたらふ 老後の息とゞかず

「宗長日記」(1530)

一節切の歴史というのは謎の部分が多いのですが、流派が出来るのは江戸後半。

江戸の神谷潤亭とその門人伊能一雲の共著である一節切教則本『糸竹古今集』(1805年)の系譜では、一節切の伝承は、蘆庵から宗佐、高瀬備前守、教院、安田城長、大森宗勳、そして指田一音に至り、指田流一節切伝が記述されている。

宗長流というのがあったのかは今のところ不明。

さらに詳しく、虚無僧の容姿はこう書かれている。

青き天蓋、銀鼠色の虚無僧衣、漆の下駄を踏み開いて、右手に取ったる尺八は一節短い一節切の竹・・・。

「一節短い一節切」

これは語呂がいいからこう言っただけなのかと思っておりましたが、

並べてみたら、ホントに一節短かった。

(一節切上)牧原一路氏より提供の一節切

(一節切下)竹内史光作の一節切

どの映画を観ても主人公が持っているのは一節切じゃないのがちょっと残念。

と、どこかで、一節切の音が流れた....。

尺八は近くがよく、一節切は遠音がいい。さて、どこの風流子であろうかと思うまに、その音はふッと絶えてしまった。

(中略)一人の虚無僧の姿が見える。

一節切の吹き手であろう。

それらしい竹を、紫金襴の笛袋におさめて、平ぐけの帯の横へ刀のように差しこんで、そして、とある所へ立ち止まったかと思うと、かれの天蓋は、強い感慨に衝たれでもしたように、沖を眺めて動かなくなった。

「尺八は近くがよく、一節切は遠音がいい」のかな?

虚無僧の情景が目に浮かぶようです。

いつか一節切で虚無僧してみたい…。

そして法月弦之丞が得意な曲は一節切「山千禽の曲」とのこと。

一節切関連でもう一つ、

先日、虚無僧研究会で上杉謙信愛用の一節切というものを見させて頂いた。

戦国時代!

古い!

そして、一節切奏者の相良保之先生、大山貴善氏による一節切の演奏を聞かせて頂きました。

綺麗な音色でした…。

最近、尺八から一節切に興味が移行していく人々の気持ちが何となく分かるようになりました。

やっぱり行き着くところは一節切なのでしょうか。

さて、話は『鳴門秘帖』に戻ります。

そうだ、かれは江戸へ帰るべき筈の人でなかった。終生、旅で暮そうと誓っていた弦之丞である。(中略)・・・でなければ、まだ五年も十年も、いや、或は死ぬまでも、一管の竹にわびしい心を託して普化の旅をつづけて終わるつもりであった。

弦之丞は、当初は隠密の為ではなく、許されぬ恋の為に虚無僧になったのでした。

アツイな。

江戸に舞い戻ってきた弦之丞は、火事となった甲賀組の屋敷の焼け跡に書き置きを残す。

「予は江戸に着いて、お千絵どのの居所を求めつつあり。また予をたずねんとする者は、下谷一月寺、普化宗関東支配所にて問われなば知れん」

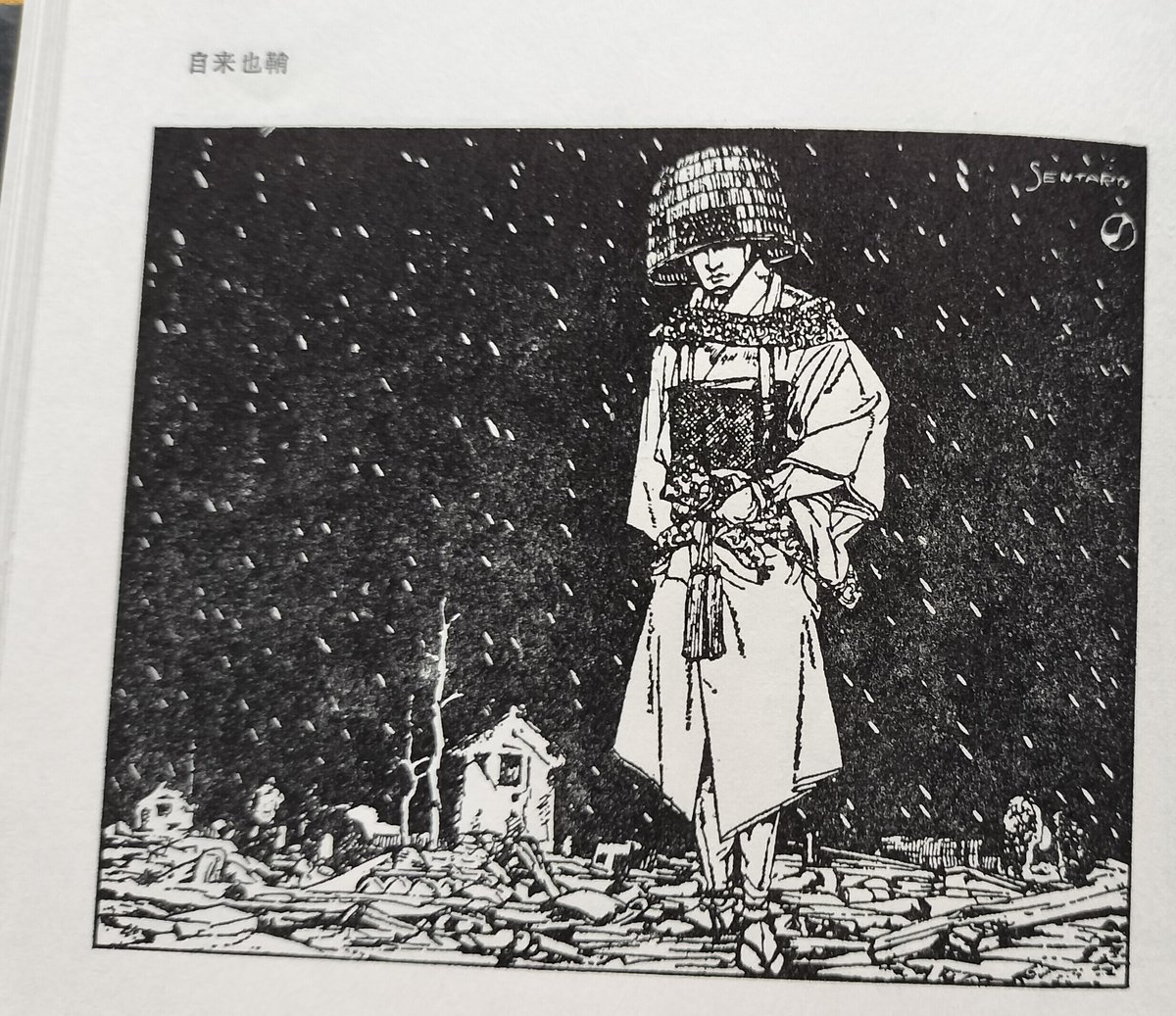

焼跡に佇む弦之丞

下谷は寛永寺(現上野公園)の東側一帯をさし、台地であった上野に対する名称とのこと。「普化宗関東支配所」という名称は初めて聞くのでこれも創作なのでしょうか。

一月寺の番所は浅草広小路(浅草東仲町、現在の台東区雷門一・二丁目)にあった。

法月弦之丞は一月寺の江戸番所に身を寄せる。ここでは番所という名称が使われる。

普化宗江戸番所、一月寺末頭

山門の札を読んで立った二人は静かな寺内へ入って、松の多い境内を見廻した。ここは勤詮派の虚無僧が足だよりとする宿寺であるので、境内に入ると、稽古の尺八や一節切の音が床しくもれて聞えた。

法月弦之丞は寄竹派のものとなっており、都合に依って泊めさせてもらっているということになっている。

ここは根岸の奥の一月寺、普化僧仲間で、俗に風呂入とよぶ宿院である。一枝の竹管を持って托鉢する者は、誰でも宿泊できるが、弦之丞は京都寄竹派の本則をうけているので、この寺とはまったくの派違いだ。で、本院へは寄宿をゆるされず、境内にある別棟の客坊を借りうけていた。

虚無僧寺は風呂屋をやっていたということまで調べていたという吉川英治は、やはり改めてすごい。

「絢爛たるロマン」

司馬遼太郎が、歴史という既成の素材を借りずに純粋に空想の世界を構築したのが「鳴門秘帖」であると絶賛している。

岩田専太郎挿絵『鳴門秘帖』

中央公論社から出版された『鳴門秘帖』のあとがきには、

さし絵あとがき

岩田専太郎

二十歳そこそこの頃に描いた、この挿絵を今見ると、恥ずかしさで胸が一杯です。

なんて書いてありますが、岩田専太郎の挿絵の臨場感はスゴイ。

現代大衆文学全集第九巻

筑摩書房『吉川英治集』より

この美男子ぶりは少女マンガのよう…。ピアズリー風であったり、80年代のポップなイラストをも彷彿させたりと岩田専太郎の挿絵は現代のイラストや漫画に先駆けた作品であったのではと想像する。

映画、ドラマ化された『鳴門秘帖』

筑摩書房の『鳴門秘帖』とDVD

長谷川一夫主演の『鳴門秘帖』は登場人物も少なく、小説とはかなり違っていて(そもそも2時間ばかりであの長編小説を映画にするのは不可能かも知れないが)多分、小説を読んでから観た人はガッカリしたのではないかと思う。

その他、鶴田浩二主演の『鳴門秘帖』や、NHKでテレビドラマ化され放映された田村正和主演の『鳴門秘帖』が有名。田村正和主演のドラマはけっこう面白かったらしい。若い頃の彼ならはまり役だったかも知れない。

鶴田浩二主演の『鳴門秘帖』のポスター。

先日虚無僧研究会に参加した時に発見。

個人的な感想としては、

法月弦之丞よりも、この人に人生を振り回される健気でしたたかな三人の女性たちが印象的。最後の最後、なんだよ弦之丞!と、言いたい。

その他の登場人物、お十夜孫兵衛はじめ弦之丞の宿敵である蜂須賀家の人々の強烈なキャラクターは、ハラハラしながらも一々楽しませてくれるし、また普段時代小説を読まない私にとって、使われている言葉や単語、江戸時代の人間関係や職業が明るみになり大変勉強になりました。

ただ、「女性は男性より劣る、弱い」的な描かれ方は今の時代には流行らないだろうなと改めて感じます…。

あと、

この『鳴門秘帖』のもう一つの楽しみ方は、江戸巡りでしょうか。

江戸の古地図で、お綱や弦之丞などが辿った道筋をまた訪れるのも楽しそうです。

弦之丞が江戸の番所に身を隠していた場面などは、江戸の地名が随所に出てきて、古地図と照らし合わせるとまたその頃の風景が浮かび上がって面白い。

地図好きにはたまりません。

そんなことをしていたら、人生あっという間に終わりそう。

それにしても、

吉川英治の「隠密である虚無僧」という虚無僧が描かれた小説の影響は大きいですね。

多くの人が虚無僧は隠密であったと思っているかもしれない。

はたして、実際ホントに隠密してたのか?

岡田冨士雄著『虚無僧の謎 吹禅の心』には「隠密虚無僧」と題して考察されており、またいつかじっくり検証したいと思います。

この『鳴門秘帖』は、幕府側である隠密虚無僧。同じ吉川英治作で後年発表される『虚無僧系図』では虚無僧が逆に倒幕、尊王側になるお話。

また次回、こちらもじっくり読んでいきたいと思います♪

いいなと思ったら応援しよう!