なぜ古代尺八は消えたのか☆『文机談』から読み解く

『文机談』(ぶんきだん)とは、1272年前後に書かれた琵琶の西流を伝承する藤原孝時の弟子の僧、 文机房隆円が書いた琵琶の歴史物語。

藤原孝時とは、平安時代から鎌倉時代にかけての雅楽師の藤原孝道の子。父孝道は楽器の演奏・製作・修理いずれにも長じ、「管絃音曲の精微を窮す人也」と称されたそうです。孝時は二十歳の年から熊野へ詣でて、「我が芸がもし父の芸に及ばなければ、ただちに命を召しあげてください」と申され、祈請の旨が神慮にかなって、琵琶の道における第一人者となったそうな。父、孝道は晩年には孝時を勘当して嘗て譲った笛を奪還した上、相伝の秘譜・楽器・文書類をすべて後妻所生の孝経と播磨局に譲ったというエピソードも。

この『文机談』は、1233年成立した楽書『教訓抄』のように、曲目の解説や教訓を挙げるテキスト形式ではなく、老人と尼さんが語り合う物語形式になっており、琵琶の伝来から代々の伝承経緯を物語として書き著したもの。これは、隆円の師、孝時が異母兄弟の孝経に家督を奪われるなど、琵琶西流が衰えようとしていた時に、琵琶の正統が西流にあることを主張するために著されたとされます。

2007年に刊行された、岩佐美代子著『文机談全注釈』のブックデータベースにはこう書かれています。

楽人たちのやり直しのきかぬ、真剣勝負の面白さ。録音技術もなかった当時、ぬきさしならぬ一回の真剣勝負に生命を賭け、歴史の中に埋没していった楽人の生きざまを、如実に写しとどめた、中世音楽史の魅力溢れる逸話の数々。 中世楽家、琵琶「西流」師範家、藤原孝道・孝時にかかわる音楽史と、いろんな分野の有名人が琵琶でつながっている、そうしたエピソードを綴った物語。

…と、本の題名からは想像がつかない内容のようです。歴史の中に埋没していった中世楽人の物語とは、面白そうです。 この琵琶の楽書のなかに、尺八が登場します。

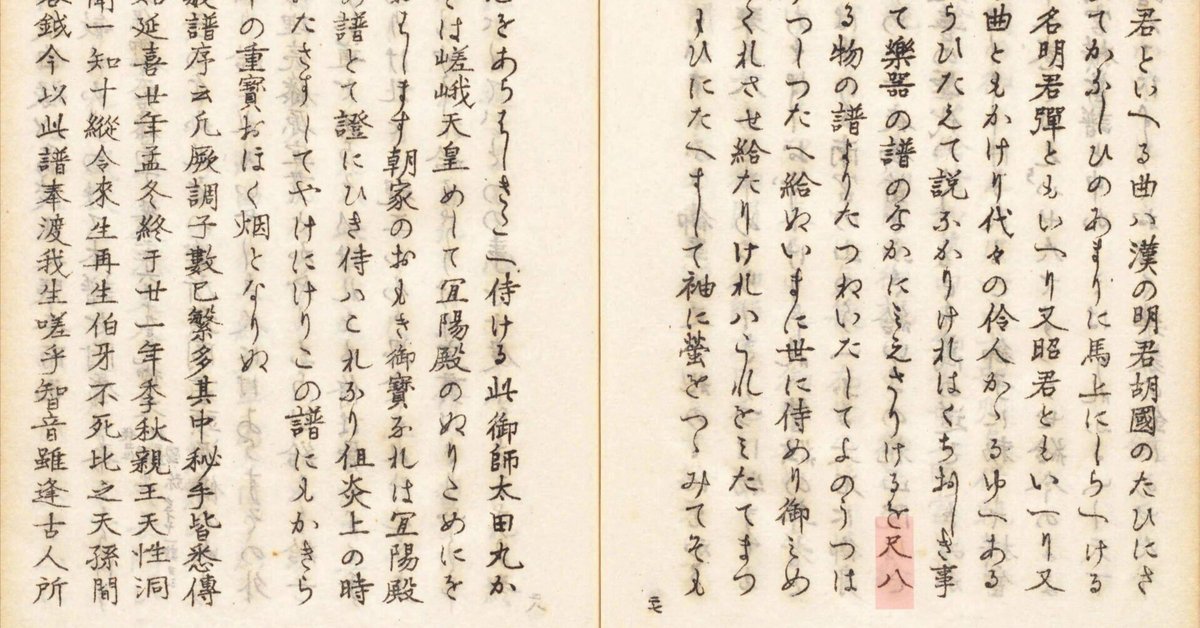

珍書同好会 大正6年刊 国立国会図書館蔵

『文机談』

南宮長諸藝事

この御門の御ながれをば、一品式部卿貞保親王つたへ給はらせ給。清和第四の御子也。又南宮とも申、桂の親王とも申。御門の御説のこる御事なく給はらせはしますうへに、貞敏も在世のほどはつねにまいりてさづけたてまつる。これも御笛又めでたき御器量なり。やがて御門の御師太田丸をひきうつさる。御門にもことのほかにまさりまいらせさせ給、あめのしたにはたぐひ(仲間)すくなき御事也。又これのみにもかぎらず、和琴・尺八など申めづらしきうつわ物までもらさずあそばしつくしけり。されば管絃の尊者とぞ世には申ける。南宮の山のうへなる大石に御身をやすめて千夜御笛をふき給。いまの花王院はこれなり。延喜(醍醐)の聖代はさしもこそよろづのみちをとぎみがゞせをはしましけるにも、この御子に勅して横笛の譜十二巻をばゑらばせてまつらせ給。いまの世までも南宮横笛譜(新撰横笛譜。序のみ現存)と申かゞみはこれなるべし。天下の証譜たるによりて、おほく楽家の録にのせたり。

珍書同好会 大正6年刊 国立国会図書館蔵

(王昭君曲事)

又王昭君(ワウゼウクン)とうへる曲は、漢の明君胡国のたびにさすらひてかなしびのあまりに馬上にしらべける曲也。一名明君弾ともいへり。又司馬の一曲ともかけり。代々の伶人(雅楽を演奏する人)かゝるゆへある曲をならひたえて説なかりければ、くちをしき事なりとて、楽器の譜のなかに見えざりけるを、尺八といへる物の譜よりたづねいだしてよのうつわ物にうつしたへ給ぬ。いまに世に侍まり。御みめさへすぐれさせ給たりければ、これをみたてまつる女おもひにたへずして、袖に蛍火をつゝみてぞ、もゆる心をあらはしきこえ侍ける。この御師太田丸が笛譜をば嵯峨天皇(786-842)めして冝陽殿のぬりごめにをかせをはします。朝家のおもき御たからなれば冝陽殿の竹の譜とて証にひき侍はこれ也。但炎上の時とりいださずしてやけにけり。この譜にもかぎらず、天下の重宝おほくけぶりとなりぬ。

<訳>

この帝の伝承を、貞保親王(870−924)が伝えられました。貞保親王は、清和天皇の第四子である。また、南宮とも、桂の親王とも呼ばれました。帝の伝承を残すことなく伝えたうえ、貞敏(1)も在世のあいだは、参上して授け奉りました。この方の笛も素晴らしい演奏でした。やがて帝の御師の太田丸を引き写したようになられました。清和天皇よりも、さらに素晴らしくなられました。天の下には類稀なことであります。また、これだけでなく、和琴や尺八など、珍しい楽器までも洩らさず演奏され尽くされた。そのため、管絃の尊者と世に言われた。南宮の山の上にあった大きな石の上に、御身を休めて、千夜、笛を吹かれていました。いまの花山院はこの南宮であります。醍醐天皇(2)の時代は、全ての道を研ぎ磨かせておられましたところでしたが、この御子に命令して、横笛の譜12巻を撰ばせた。今の世までも、『南宮横笛譜』と言うのはこれであります。天下の証譜とされ、多くの楽家の目録に載せられています。

また、王昭君という曲は、漢の明君が胡国への旅にさすらい、悲しみのあまりに馬上にて作られた曲です。一名、明君弾ともいい、照君ともいいます。また、司馬の一曲とも書きます。代々の楽人はこのような由縁のある曲であるのに、伝承を失い、説がなかったので、口惜しいということで、楽器の譜の中になかったものを、尺八という楽器の譜から探し出し、世の楽器に移して伝えられました。今の世に伝わっております。また容姿に優れていたので、これを拝見しようとする女も多く絶えず、燃える心も隠すことはできなかったという話も伝わっています。この御師の太田丸の笛譜を、嵯峨天皇(3)が亡くなり、宜陽殿の部屋に置かれました。天皇家の大事な御宝で、宜陽殿(4)の竹の譜として、証譜として引用されいるのはこれです。ただし、(内裏)炎上の時、取り出さずに焼けてしまいました。この譜に限らず、天下の重宝が多く煙となってしまいました。(内裏が初めて焼亡したのは877年4月19日、清和天皇の時代。)

【藤原貞敏(ふじわらのさだとし】(807−867)平安時代初期の雅楽家。琵琶の名手。藤原継彦の第6子。承和5 (838) 年遣唐使准判官として唐に渡り、名人廉承武 (一説に劉二郎) の教えを受け翌年帰国した。唐制そのままの琵琶譜を日本式に改変することに貢献。また玄象、青山という琵琶の名器を持帰り、仁明天皇に献上したとも伝えられる。(ブリタニカ国際大百科事典)「貞敏も在世のほどはつねにまいりてさづけたてまつる。」とあるが、実際には生年月日と符合しない。

【醍醐天皇】日本の第60代天皇(在位897〜930年)

【嵯峨天皇】第52代とされる天皇(在位809~823)

【宜陽殿(ぎようでん)】平安京の内裏における殿舎のひとつ。

参考・雅楽研究所

訳は雅楽研究所さんのものを参考にさせていただきました。

この話の話題になっている

貞保親王(870-924)とは、

平安前期の皇族。清和天皇と藤原長良の娘高子の子。南宮、南院式部卿宮、桂親王ともいわれる。873年4月、母が女御(高い身分の女官)であったことから親王となり、882年1月、同母兄陽成天皇と同日に元服した。琵琶、和琴、尺八などをよくして天下無比の奏者ともいわれ、「管絃の長者、尊者」の異名をとった。

古部春近(春近の祖父小部吉延とも)に師事したという笛の音は上霧と呼ばれ、ことに「穴貴」と称する高名な笛の演奏は絶妙であったという。幻の名曲「王昭君」を尺八の譜から横笛に移したり、延喜楽の舞も作っている。その美貌に多くの女性が惹かれ、なかには燃える思いを表すのに袖に蛍をつつんだものもいたという。

…と、事典でもほぼ『文机談』のまま説明されています。

ともかく…、 イケメンで超モテた皇族の貞保親王という人が、笛がめっちゃ達者で、その上長く日本での演奏が絶えていた幻の名曲、『王昭君』を復活させ、その尺八の譜を横笛の譜に写した人だった。との事です。

(今で言うなら和楽器王子でしょうか)

事典にある「なかには燃える思いを表すのに袖に蛍をつつんだ」という表現は、「恋心は袖に蛍を包んでもその光で分ってしまようなものだ」というような意味で、実際に袖に蛍を包んだという意味では無いと思いますが、どうなのでしょう?

幻の名曲「王昭君」は一体どんな曲であったか気になります…。

この『文机談』が書かれた1272年前後50年の間は、鎌倉幕府の内乱、関東地方大地震(M7)、蒙古襲来、鎌倉大地震(M7)と、乱世中の乱世、世も末な時期だった。 1221年には、朝廷と武家政権による初めての内乱、承久の乱がおこりました。 京都にいた後鳥羽上皇が、土御門上皇、順徳上皇と協力して、鎌倉幕府を執権している北条義時を打倒しようと挙兵したことがきっかけとなりました。

当時は、北条氏を中心とした武家集団が主に東日本を勢力下に、そして天皇側が主に西日本を勢力下におく二頭政治が続いていました。後鳥羽上皇は天皇家の実権回復を望み、幕府方の京都代官を攻め殺して挙兵に踏み切ったのです。 結果は朝廷側の惨敗。これを機に、華やかな平安王朝文化も衰退へ向かいました。 承久の乱が収束すると、朝廷方の多くの公家が処刑されたり流罪となり、武士も多数処分されたそうな。 彼らが所有していた土地も没収されたり、親幕府派の公家を要職において朝廷を主導する立場となり、朝廷は完全に幕府の監視下に入ることになります。 また、多くの鎌倉の武士たちが西日本に移り住み、幕府の影響力は京都周辺にも強く及ぶようになりました。 武士たちが台頭してくる時代がやってきたのです。

この辺りで古代尺八が消滅していったということは、どうやら古代尺八は武家の人たちの好みでは無かったようですね。もしくは、この『文机談』によると、とても厳重に伝統を護っていたようなので、全く流出しないまま、消えてしまったか…。楽譜も火事で燃えてしまったとのことですし。

『文机談』には、楽道の衰退を心配する筆者の隆円の想いが記述されています。 この「南宮長諸藝事」には、楽器や曲そのもの、そして楽譜というものが、皇族や貴族、楽人などによってとても大切にされていたという事が分かります。 朝廷に雇われた楽人たちが、真剣に自分たちの技術を追求し練習を重ねている情景は、何だか身につまされます。失敗したらひどい罰を受けたそうな😱

そんな伝統も技術も、政権の交代で消え失せてしまうとは、儚いものです…。

目の前に迫りくるわれらが時代の終焉をひしと感じながら作者の文机房隆円はこの本を書き上げたのでしょうか。

さて、

なぜ古代尺八が消滅したのかは、要は必要とされなくなったからなのでしょう。

職業として演奏していた楽人たちが解雇され、もうその六孔尺八を伝承する必要も無くなった。そして、これらの演奏を聞いていた朝廷側の人々は殺されたり流罪になったりで、音楽どころでは無い状態。

新たな文化の幕開けにより、今まで必要とされていたものが全く必要では無くなった。例えばパソコンの普及により、無くなった職業や道具がたくさんあるように。(例がちょっと飛躍的か)

現代の古典尺八に置きかえると、谷狂竹が長管で吹き始めた為、破門になっただとかありますね。ところが、その長管尺八が今や世界的に人気。谷狂竹もびっくりでしょう。いや、師匠の宮川如山がびっくりか。

そして、原型を留めない「本曲」という名の本曲が世に氾濫しております。

消滅しない為には、これはもう致し方ない事なのか。

形が変わっても伝承されているだけマシなのか。

狭い視野でしか見てはおりませんが、昨今の吹奏を観察してみると、長管のためかメリカリユリよりも、息の強弱と指の動きで表現されているような気がします。

私にできる事は、色んな思いを馳せるくらいが関の山で、良いのか悪いのか分かりません。

時代と共に音楽も変化していくものかも知れませんが、私は本来の本曲、原曲というのは、長い時間かけて吹き継がれ定まっていき、もう足すことも引くことも出来なくなった完成された曲だと思うのであります。

細々とでも生き残っていきますよう、吹き続けていくのみであります。

★こちらは以前Tumblrに書いたものをnoteに書き直した記事です。

いいなと思ったら応援しよう!