かすみを食べて生きる 9 :ワレンベルグとの出会い

脳梗塞 発症7日目:一般病棟5日目

・食事:脳梗塞(ワレンベルグ症候群)の後遺症のため、嚥下ができなくなり絶飲食。水分、栄養とも点滴。鼻からの経管栄養を準備中。

・状態:リハビリで立つ練習中。嚥下訓練は難航中。

眠れない日々が続いている。

朝から軽い頭痛。熱も下がらない。

このままずっと食べることができなくなったらどうしよう、という不安がよぎる。

そしてやっと、病名がわかった。

『かすみを食べて生きる 序文と目次』

<発症6日目:一般病棟④

発症8日目:一般病棟⑥>

ワレンベルグとの出会い

延髄外側症候群、別名ワレンベルグ症候群といわれるもの。

脳幹の脳梗塞。

詳しい病状は明日家族が来た時に主治医の先生から説明してもらえるらしい。

友人の医療従事者にワレンベルグ症候群だったと伝えると「そうじゃないかと思った」との反応だった。

嚥下障害

首から下、半身に温痛覚鈍麻、感覚異常、しびれ

首から上、温痛覚鈍麻の半身と逆側に温痛覚鈍麻と眼瞼下垂(上の瞼が垂れてくる)

頭痛やめまい、ふらつき

四肢に麻痺はない

症状が教科書に載ってたこととほぼ同じだから、そうじゃないかと思っていたとのことだった。病名がわかったところで、しんどさは変わらない。

そもそも延髄って脳の…下のほう?という程度の知識。

Webで調べたいところだけど、今は頭が難解な情報処理を拒んでいる。

明日、先生に詳しく聞こう。

妖怪氷食み(こおりはみ)

私に食事は運ばれないけど、同室の方に食事が運ばれた時にいいにおいがした。

それでここまでしばらく嗅覚が鈍っていたことがわかった。

少しでも回復するのはうれしい。

でも食べることができない中、1日3回いいにおいがして、カーテンのすぐ向こうから咀嚼音がする。

おなかがすいた。なんでもいいから食べたい。お水が飲みたい。

これは何かの修行か拷問の一種だろうか。

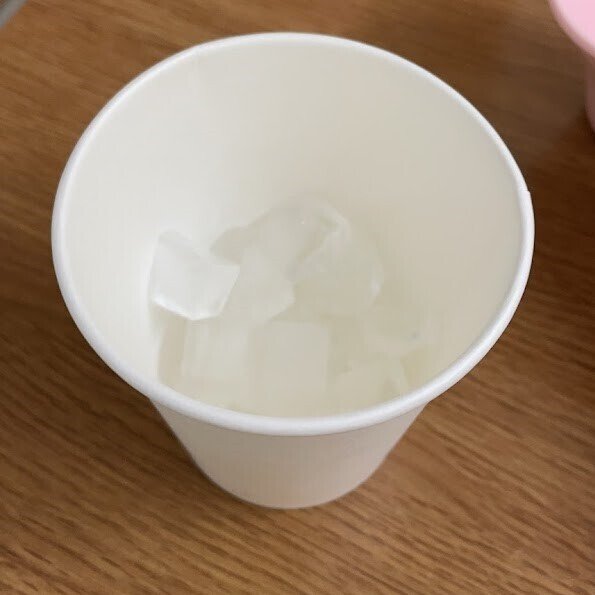

このにおいと音の攻撃に対抗すべく、食事の少し前に氷をお願いする。

そして、周りの方が食事を食べ始めたら私は氷を口に入れる。

がりがり、がりがり、ひたすら噛む。

そしてそっと口から出す。

我ながら、ちょっとした妖怪のようだと思う。

カーテンの中ベッド上で空腹で荒れ狂っている妖怪氷食み(こおりはみ)。

噛むことは心地がいい。ストレスの解消になる。

発症後初めて氷を口に入れたときは口内の左右に温度感覚に差があったけど、毎日氷を噛むうちにあまり気にならなくなった。

固形物を口に入れる

言語聴覚士の谷元さん(仮)がリハビリの時、お芋味のゼリーを持ってきてくれた。

これを口で咀嚼して、飲まずに出す、味わう訓練。

めちゃくちゃ甘い。久しぶりの甘味、おいしい。うれしい。

スイートポテトのにおいがする。

うぅぅ…口から出したくない。そのまま食べたい。

でもこのまま飲み込むことはできない。

がまんしてそっと口から出す。

これを何度か繰り返した。

味と匂いはわかることがわかった。

私はもうすぐ誕生日を迎える。

子どもが「おかあちゃんの誕生日にはフルーツのたっぷりのったケーキを一緒に食べるんだ」と夫に話しているという。

遠隔でいいからケーキを食べる子どもを見ながら、なんとか水くらい飲めるようにはならないものですかね、と谷元さん(仮)に話した。

「がんばりましょう」と励まされた。

氷の量が減った

この日、病室担当の看護師さんは初めてお会いした方だった。

朝私がガリガリと氷を食べる姿に怪訝な顔をしていた。

昼、持ってきてもらった氷が半分くらいになっていた。

私「あの、氷がいつもより少ないのですが」

看護師さん「確認したらそうするように言われました」

ショックだった。

ベッドの上から動けない私のたった一つの楽しみを、なぜいとも簡単に奪うのか。

誰に、何を確認して、どういう理由で氷は減ったのか。

空腹に乗じて怒りと悲しみを混ぜたような感情が沸き上がったが、同時に目の前にいる看護師さんに言ってもわかってもらえないような気がした。

恐らくこの方は、カルテを見て、私の状況を見て、仕事をしただけだ。

私にとっての氷がどのようなものかはわからない。

そしてそれはたぶんカルテには書いていない。「行間」のようなものなのだろう。

そのまま氷を受け取った。

私は氷の量を決定すると思われる方に、理由を確認をするしかない。

その後リハビリに来てくれた言語聴覚士の谷元さん(仮)と、様子を見に来てくれた主治医の町田先生(仮)に氷がなぜ減ったのか聞いた。

お二人とも「なぜでしょうね」と状況を知らない様子だった。

「氷を減らさないでほしい」と訴えた。

翌日から氷の量が戻った。特に説明はなかった。

恐らく、誰が悪いわけでもない。

でもこの件で怖かったのは、私に関する重大な決定が、私のいないところで決められる可能性があると感じたことだった。

私にとって重大であることを、認識されていないのも怖かった。

治療の方針は主治医の先生が決めることだと思う。

でも説明はしてほしい。

また方針が説明なく急に変わるのは怖い。

私に関わることを、私のいないところで決めないでほしい。

ーーー振り返って

氷を減らされた件、私は空腹もあり怒り狂っていたのですが、その時その感情の行き場はどこにもなく私の中だけでの大事件でした。

氷を口にすることのリスクも理解はしていたので、看護師さんは私の安全のために仕事をしただけだと思います。

でも自分が見えない何かに管理されている状況の怖さを、感じずにはいられない出来事でした。

そんな中、言語聴覚士谷元さん(仮)のリハビリは私のストレスを見越してか、むせこむハードな飲み込みの訓練だけでなく「味わう」という訓練を入れてくれました。

味覚や嗅覚の確認や、咀嚼の練習など目的があったと思うのですが、気分転換の意味も大きかったのではないかなと思います。

なかなか嚥下を取り戻せず少しずつ焦りも出てきていましたが、言語聴覚士谷元さん(仮)のリハビリに日々救われていました。