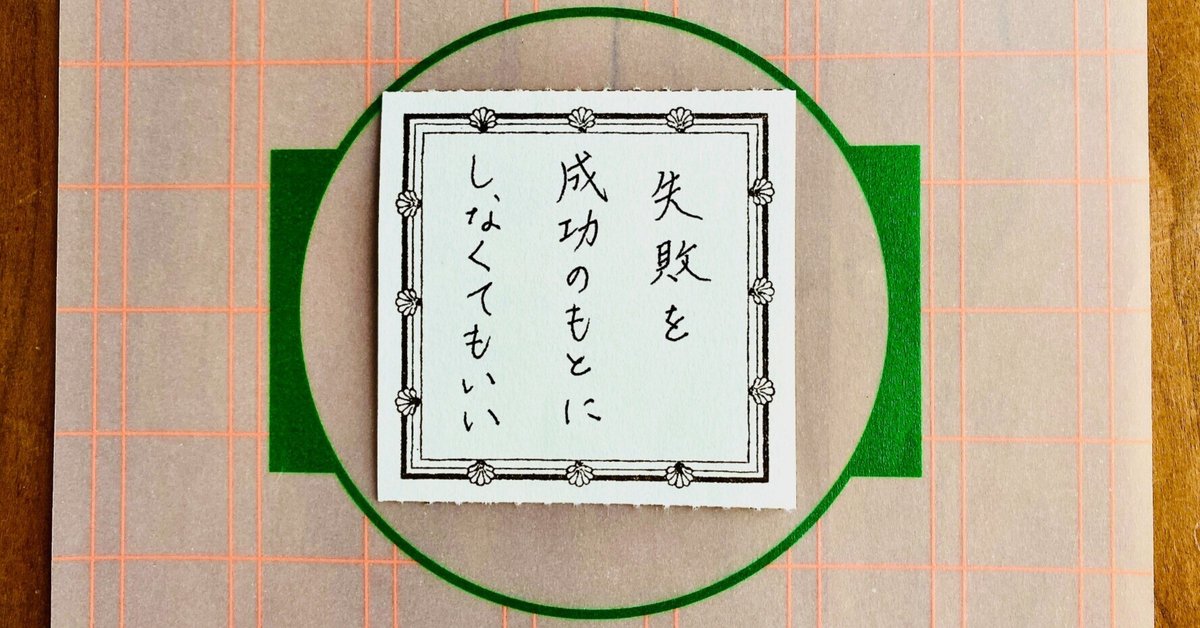

失敗を成功のもとにしなくてもいい

新しく始めたエッセイの連載です。

毎月、15日と30日の夜に、アップします。

バックナンバーは、『人生は「何をしなかったか」が大切』というマガジンに入れていきます。

今回は、失敗したら、成功のもとにしないといけないのか? ということについて。

失敗という泥水

「失敗は成功の母」という言葉に、何度救われたかしれない。

失敗というのは、じつにいやなものだ。

心の中に泥水がわいてくるようだ。

ちゃんと持っていたはずのコップを床に落としてしまう。

ガチャンという音がしてコップは割れて、中に入っていた牛乳が飛び散る。

飲むのを楽しみにしていたのに、もう牛乳はない。

ないどころか、床にひろがった牛乳を拭かなければならない。

拭いても、においが残って、しばらく臭いかもしれない。

コップの破片を拾う。あわてて指先を切ってしまう。失敗に失敗を重ねてしまった。泣きたくなってくる。

そばに誰かいれば、「なんでちゃんと持ってないんだよ!」などと非難される。

「ちゃんと持っていたよ!」

「じゃあ、なんで落とすんだよ!」

返事ができない。

自分でもなんで落としてしまったのかわからない。

自分で自分が信じられない。

過去の同じような失敗の記憶までよみがえってくる。

なんてダメなんだ、と自己嫌悪におちいってしまう……。

泥が金に

ところが、「失敗は成功の母」という言葉はそれを見事にひっくり返してくれる。

「失敗は、失敗であり、失敗でしかない」などと冷たいことを言わない。

「失敗はじつは成功につながるんだよ。マイナスのように見えて、じつはプラスなんだよ」と手品のように泥を金に変えてくれる。

失敗しても、「ちゃんと反省して、どこがいけなかったのかを考え、これまでのやり方の問題点を改善すれば、ほうら、かえって成功がぐっと近づいてきたよ」というわけだ。

不思議なことに、この考え方だと、失敗すればするほど、成功が近づいてくるのだ!

なんというミラクルだろう。

コップを落とせば、コップを落とさなくなり、牛乳をこぼせば、牛乳をこぼさなくなるのだ。

だとしたら、コップを落としたり牛乳をこぼしたりしたことを、悲しむ必要もない。

むしろ、あのとき落としてこぼしてよかったのだ。

実際、成功者はそういうことをよく言う。

「あのときの失敗があったから、今の私がある」などと。

ああ、なんだ、そうだったのか、じゃあ、むしろ失敗したいくらいじゃないか。

失敗する勇気

失敗を励ましてくれる言葉はまだまだある。

「チャレンジした者だけが失敗できる」と言われれば、失敗した自分が勇者のような気さえてしてくる。

マシュー・サイドの『失敗の科学』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)には、失敗を認め、それを改善することで、人類は進歩していけると書いてあるそうだ。失敗をプラスに転換できると、科学も言ってくれているのだ。

「失敗から正解を引き出してくることに疲れてしまった我々」

しかしだ。

私は『転んでもいい主義のあゆみ 日本のプラグマティズム入門』(荒木優太 フィルムアート社)を読んでいて、

失敗から正解を引き出してくることに疲れてしまった我々

という言葉に出会ったとき、しびれるような共感をおぼえた。

しびれるような共感という表現はヘンかもしれないが、これを読んだときに私は初めて「失敗から正解を引き出してくることに疲れてしまった自分」に気づいたのだ。

無自覚だった心の奥底を突然にわしづかみにされたのだ。

「心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音がする」

先にも書いたように、「失敗は成功の母」という言葉に救われてきた。

失敗の多い人間には、なんともありがたい言葉だ。

この言葉のおかげで自己嫌悪の沼から這い上がれるし、人から「失敗しやがって、このロクデナシが」とののしられるところを、「この失敗をちゃんと次に生かせよ」と言われるだけですむのだ。

なんてありがたい免罪符だ。

だから、助けてきてもらった「失敗は成功の母」に対して、なんかおかしいなと疑念を抱くことは、恩人にそむくようで、とても抵抗がある。

しかし、マイナスなことは、なんでもプラスに転換しようとする風潮には、やはりどうなんだろうと首をかしげてしまう。

「マイナスをプラスにすることのどこがいけないの?」と言われると、説明が難しい。

でも、どこかこわいのだ。月をもっと明るくできるなら、太陽くらい明るくしてしまって、夜をなくしてもいいんじゃないと言い出しそうな、そんなこわさがある。「月夜もいいよね」と言っても、「薄暗いことのどこがいいの?」と言われそうなこわさがある。

先の『転んでもいい主義のあゆみ』にはこう書いてある。

「転ぶことは決してノーコストではない。確実に転倒者の心身をむしばむ。最初の転倒で感じた恥は、二度三度と繰り返されると、なんでこんなこともできないんだろう、という自己嫌悪のもと、足し算でなく、累乗で膨れていく。

転ぶというのは、手や膝に土がつくということだ。

(中略)

転ぶというのは、転んで突っ伏して泥だらけになって笑いものになって自分の惨めさでもう起き上がりたくないとまで思うに至ることだ。

なんでもプラスに転換してしまう考え方には、こういう惨めな気持ちを無視してしまっているところがある。

「惨めな気持ちなんか、無視したほうがいいだろう」と言われれば、それはそうなのだが、無視できるだろうか? いや、無視してしまって、いいのだろうか?

本当には無視できないと思う。

そして、こういう気持ちを知っているかどうかは、人間の味わいとして大変なちがいだとも思う。

呑気(のんき)と見える人々も、心の底を叩いて見ると、どこか悲しい音がする。

この音がまったくしないような人と、つきあいたいだろうか。

いくらおいしい味噌でも、それをお湯でといただけではおいしくない。

昆布やカツオやイリコやシイタケなどのダシがしっかりとってあって、はじめて五臓六腑にしみわたる味噌汁になる。

屈辱や悲しみや自己嫌悪や土を知っているのは、料理で言えばダシをしっかりとってあるようなものだ。

「失敗を有効活用する成功の経済の手前で」

『転んでもいい主義のあゆみ』からさらに引用する。

プラス転換論では、「転んだ」のもつ累乗的羞恥が切り捨てられている。自分を委縮させる、あの土の匂いがない。ベッドの上のバタバタがない。

正しさの観点から捉えられた間違いは、やってはいけないリストを増やすためのサンプル事例になりさがる。けれども、個々人の人生はサンプルではない。

この一節もしびれた。

その失敗は君の財産になるんだよという行儀のいいアドバイスがとてもうるさく感じるときがある。絶対そうしたほういいのにそれでも次の一歩が踏み出せないときがる。(中略)失敗を有効活用する成功の経済の手前で、残骸をただ残骸として眺めることを勧める。

人間は失敗する。

必ず失敗する。

失敗によって、このやり方じゃダメなんだなと学んで、別のやり方を試し、それもまた失敗し……ということをくり返して、いつかうまくいくときもある、うまくいかないままのときもある。

そうやって、人間は健気(けなげ)に生きていく。

どうしたって失敗の数のほうが多くなる。だから、つらい。

そういうとき、「失敗は成功の母」と言ってもらえれば、救われる。

そして、その考え方は、決してまちがっていない。

しかし、過ぎたるは及ばざるが如し。

あまりにもプラスばかりを求められると、成長ばかりを求められると、それはそれで疲れてしまう。

失敗という母も、そうそう成功を生まされたのでは、卵をどんどん産めとせっつかれるニワトリのように疲れてしまう。

失敗を成功のもとにしなくてもいい

助けてくれた恩人である「失敗は成功の母」には申し訳ないが、あえて私は「失敗を成功のもとにしなくてもいい」と言いたいのだ。

マイナスをプラスに転換しようと必死にならず、すべてをプラス一色にしようとしない。

そうしてみると、意外なことに、かえってほっとできるのではないだろうか。

いつもでなくてもいいから、ときには。

いいなと思ったら応援しよう!