謎の救済条項は「まき網利権擁護」が目的か~太平洋クロマグロの漁獲量配分に監視が必要⑬

2025年からの太平洋クロマグロ漁獲量の上限を配分する際の考え方として、水産庁が水産政策審議会資源管理部会くろまぐろ部会に示した案(大型魚)は以下のような内容です。

ア 漁獲可能量のうち令和6年のWCPFCにおける我が国の漁獲上限相当分の数量(5,614 トン)は、基礎比率を用いて配分することを基本とする。

イ 残りの漁獲可能量(WCPFC北小委員会において合意が得られた増枠相当分の数量(2,807トン)は、基礎比率によらず、都道府県に配慮して配分する。また、大臣管理区分間での配分については、基礎配分からの増加量及び増加率を考慮し、必要な調整を行う。

漁獲可能量と新しく追加される漁獲可能量を区分けしたのは、いままで通りの配分に対して、水産庁自身もうしろめたさを感じているからでしょう。近海はえ縄漁業(かつお・まぐろ漁業)の業界代表が「イジメではないか」と水産政策審議会で批判した故意とも思える過少配分は2022年以降解消されているとはいえ、大中型まき網への優遇批判は収まりません。

もし、50%増加する分まで同じ考えでやるとなったらまき網漁業を除く漁業界全体から総スカンを食らうのは目に見えています。9月に再開したくろまぐろ部会で現状踏襲型の試算を掲げていました。ただし、計算した水産庁自身も批判を警戒してあくまでも仮の計算であることを強調していましたが。

少なくとも増枠分2807トン(大型魚の場合)は従来とはまったく異なる考え方に基づいて配分する、と明示したことは曲がりなりにも過去を反省した証ではないかと思います。この問題に関心を持つ漁業者からもそのような感想が寄せられています。

「増枠分は別基準で配分」は朗報か?

特に「イ」の中で「都道府県に配慮して配分する」との文言が入り、目の前の海でクロマグロが飛び跳ねているのに獲ることもできず、仮に獲れても上限超過分は海に再放流することを求められている定置網や小型漁船の漁業者は「朗報」と受け止めています。

前回、岩手県の事例を紹介したように定置網では、網に入ったマグロのほんの一部しか漁獲できず、大半を海に戻しています。今年夏、水産庁が全国5カ所で開いた漁業者向け説明会でも、沿岸の漁業者からは「20匹かかっても水揚げできるのは1匹だけ」などという現状が伝えられていました。

また、大臣管理漁業でも近海はえ縄漁業(かつお・まぐろ漁業)は、2021年まで国際基準をもとにした配分であれば、752トンの枠を下回る配分しか得られず、2022年以降に正常化されたものを勘案しても累計でおよそ1200トンの「損害」を被っていました。業界団体はその不公平配分の是正を求めています。

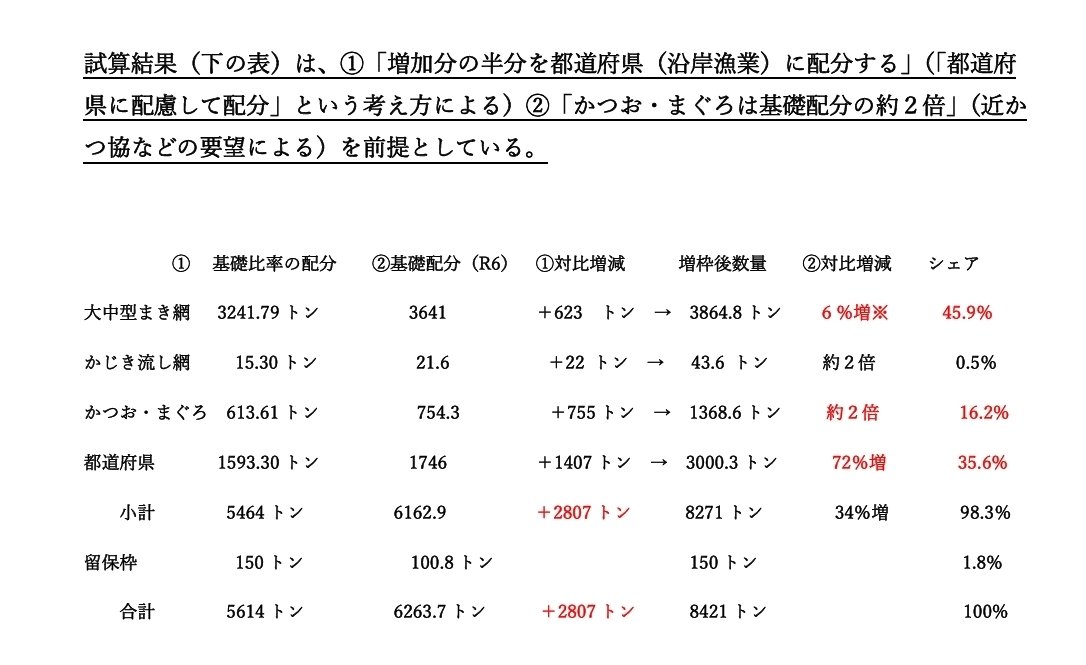

もし仮に、沿岸漁業や近海はえ縄漁業(かつお・まぐろ漁業)の期待を織り込んだからどんな配分になるでしょう? 水産庁は増枠分を「イ」の考えに沿って配分する場合の試算をなぜか示していないので、筆者がはじき出してみたのが以下の表です。

沿岸漁業、大型魚3000トン規模に

仮に増枠分の半分を沿岸漁業に配分すると、沿岸漁業は3000トンの漁獲枠を持てるようになります。しかし、それでも大中型まき網よりも2割以上少ない状態です。過去20年くらい遡れば、沿岸漁業が2千数百トンの大型魚を漁獲した年もありますから、3000トンの枠は決して過大ではありません。

「かつお・まぐろ漁業」も2018~2021年の4年間は枠配分が国際基準より極端に小さく過当競争を強いられてました。2つある業界団体は累計1200トンもの過少配分の解消を含めた増枠を求めていますから、どう控えめに考えても1300トン台の配分がなければ納得しないことでしょう。

沿岸、はえ縄への配分を優先すると、大中型まき網漁業への増枠は見かけ上、小さくみえます。しかし、小型魚の漁獲枠を大型魚に振り替えて増量したものの、配分比率をはじく際の過去3年の実績に含まれていますから、過去の漁獲量のもととなっている基礎配分、配分比率ともに底上げされていました。

大中型まき網漁業では、配分比率が過大に設定されているため2024年の基礎配分に比べて6%増にとどまっていても600トン強の増枠となるのです。その程度の増枠でも半分近いシェアを維持できるわけですから、まき網への増枠配分を極力抑えて、「放流」に追われる定置網、釣り漁業への配分を優先することは妥当です。

まき網増枠も1000トン規模か?

しかし、ここで問題になるのが、考え方の「イ」に記された「大臣管理区分間での配分については、基礎配分からの増加量及び増加率を考慮し、必要な調整を行う」という謎めいた調整条項です。

大臣管理漁業では、これまで「かつお・まぐろ漁業」が極端に少ない枠配分に苦しんでいました。来年からの増枠分でもそれが解消できない場合、国の裁量で上積みするのかと思っていました。

しかし、試算をしてみると、伸び率だけをみると、「大中型まき網が極端に小さい」という結果になり、それをあらかじめ悟っていた水産庁が、沿岸漁業やかつお・まぐろ漁業への配分を削って再びまき網漁業に漁獲量を戻すために書き込んだものだということがわかりました。

数字をもとに議論をしなければ、水産庁の意図ははっきりよくわからないものです。大中型まき網漁業への加算は、600トンではおさまらず、きっと1000トン規模になるのではないでしょうか?