【海のナンジャラホイ-30】褐藻類の2大勢力 ~ 胞子を放つか? 卵を放つか?

褐藻類の2大勢力 ~ 胞子を放つか? 卵を放つか?

陸上では、植物は基本的に緑色で、私たちは目に映る緑の光に癒されます。一方、海の中に目を転じると、大きな植物はことごとく褐藻類です。沿岸の岩礁海底は褐色や緑褐色や黄土色など茶色っぽい大型海藻によって占められているのです。

大型の褐藻類には2大勢力、コンブの仲間とホンダワラの仲間があります。前者はコンブ目(もく)、後者はヒバマタ目(もく)という分類群に属しています。コンブの仲間についてはこのブログシリーズの第18回や第22回、ホンダワラの仲間については第6回や第7回でもお話ししてきましたね。この2つのグループは、実は、繁殖の仕方が全く違っています。

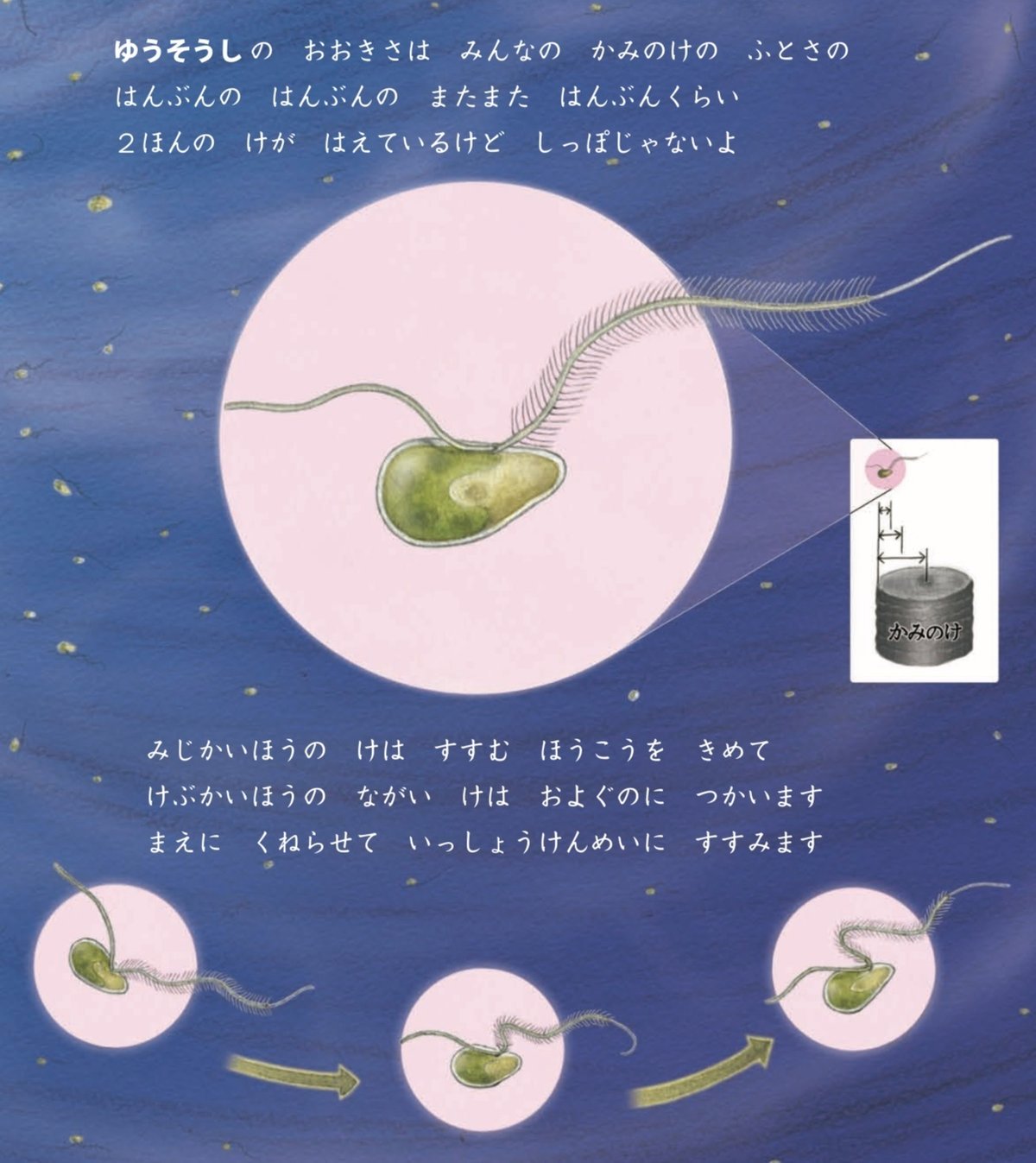

私たちが海中で目にするコンブの仲間の海藻は倍数体の胞子体で、その葉の上にできる子嚢斑または胞子葉で作られた単数体の胞子(遊走子)が海中に放出されるのです。胞子の大きさは10ミクロンくらいで、枝毛のついた長い前方の鞭毛と枝毛を欠いた短い後方の鞭毛を備えています(図を参照)。

長い前方の鞭毛を打ち振って前に進むのですが、海中では非力なので、泳ぐことで沈降を抑えることはできても、基本的には受動的に流されてゆきます。胞子は小さいために沈降速度が遅いし、ふつう10時間以上は活発であるため、1キロメートルを越える場所に到達できることもあると考えられています。そして、いよいよ海底に着底するときに、より適切な場所にたどり着くために、鞭毛での遊泳が役に立つのです。ふつう、胞子が作られる時期は特に限定されません。季節によって多くなったり少なくなったりしながら放出され続けるのです。ただし、胞子はサイズがとても小さいので、海底の岩の上を泥が覆っていたり、既に他の海藻が生えていたりすると着底することができません。うまく裸地(何も生物の付いていない場所)に着底する必要があるのです。

海底にたどり着いた胞子は分裂によって細胞数を増やして、雄の配偶体と雌の配偶体になります。雌の配偶体に作られた卵のところに雄の配偶体で作られた精子が引き寄せられて受精が起こり、新たな胞子体ができるのです。したがって、親の海藻が元気で、たくさんの胞子を生産できて、泳ぎ出した胞子たちが、泥被りの無いきれいで他の生物のいない海底にたどり着ければ、一年中どの季節でも新しい胞子体が海底に姿を表す可能性があるのです。

一方、ヒバマタ目のホンダワラ類では、海の中で目にすることができる藻体は倍数体なのですが、オスの株と雌の株があります(雌雄同体のものもあります)。春を迎えて1~2ヶ月程度の繁殖期に入ると(秋に繁殖するものもあります)、雄株には精子を作る雄性生殖器床が、雌株には卵を作る雌性生殖器床ができるのです。これは、コンブの仲間の海藻と対照させて考えると、胞子体に雄または雌の配偶体が寄生している状態だと言えます。雄株から放たれた精子が雌株の卵に達すると受精が起こり、受精卵は海中に放たれます。卵は直径が 0.3 ミリくらいあって、よく見れば肉眼でも見ることができます。ホンダワラ類の受精卵はコンブの仲間の胞子に比べると直径が30倍以上あることになります。ですから、海中では胞子よりはずっと沈みやすく、分散の距離は短いだろうと想像できます。また、受精卵は大きくて、基盤が泥被りしていても生き残りやすいはずです。

さて、ここで考えてみましょう。胞子を放つコンブの仲間の海藻と受精卵を放つホンダワラの仲間の海藻とでは、生き延びてゆく上でどちらが有利でしょう? コンブの仲間では小さな胞子が1年中遠くまで放たれるけれど、泥被りに弱い。ホンダワラの仲間では、大きな受精卵が繁殖期のみに近隣を中心に放たれ、泥被りには結構強い。両者が同じ場所に入り込むことを狙って争ったとした場合、季節やその場所の環境によって勝者が変わってくることでしょう。

1年中いつでも、裸地ができたらすぐに入ってくるのはコンブの仲間の胞子でしょう。でも、海底が泥をかぶっていたら、ダメです。繁殖期であれば、ホンダワラの仲間が優勢になりそうです。一度空き地に入り込んでしまえば、こちらのものです。少しくらい泥被りがあっても生残できるのですから。

そんなわけで、大型褐藻類の中でも、コンブの仲間とホンダワラの仲間は、異なる生活史戦略をとって生きていると言えるのです。海藻の世界でも、上手に生きてゆくのは、なかなか大変そうですね。

○o。○o。 このブログを書いている人

青木優和(あおきまさかず)

東北大学農学部海洋生物科学コース所属。海に潜って調査を行う研究者。