オランダ・アムステルダム渡航日記〜「属する」ということ〜

旅することは感じること。書くことは考えること。

異邦人として地域を歩くとき、私が最初に注目すること、感じ取ることは何であるか。「旅を書く」ことで自分自身を記録する。

ー3カ国周遊の旅のはじまりは、オランダ・アムステルダムー

-アムステルダムってどんなところ?

アムステルダム中央駅に降り立つと、目の前には「運河沿いに立ち並ぶ豪華な教会と建物」の景色が広がっていた。そこは北のベニスとも呼ばれる水の都で、この駅を中心として運河が同心円状に張り巡らされている。地図を見ると、それがいかにも人工的に形作られた街であることが一目でわかる。

小さな漁村であったこの街は、17世紀に世界的な貿易中継地・金融都市として栄えたことをきっかけに急速な都市計画がなされ、水運を発達させるための水路が街中に張り巡らされた。その対岸沿いには階段状の破風(トラップヘーベル)の建物が立ち並ぶ。これらは運ばれてくる物品を貯蔵するために使用されていた場所である。

川沿いを歩いていると、ほとんどの建物の入り口のドアはとても小さい。そして全体的に建築物が縦長で壁が前傾している。ヨーロッパのいくつかの国では、かつて間口の大きさによって家にかけられる税が決定されていた。そのため人々は税を抑えるためになるべく小さな間口を好み、大きな荷物を窓から紐を下ろして吊り上げる様式をとっていた。そのため、今でも街に立ち並ぶ建築物は前に傾いているのだ。 オランダの川沿いに並ぶ建物は、「美しく住みにくい」と形容されることが多い。建物の外観は豊かさの象徴であり、かつての商人たちは機能面以上に建物の装飾にこだわったという。このように、アムステルダムの街全体は貿易港としての場の慣習が根強く残されていた。

-2泊3日のスケジュール

1日目

12:00 ロンドンサウスエンド空港 出発

14:30 スキポール空港 到着

16:00 宿に荷物を置いてアムステルダム中央駅へ

19:00 街の中を散策、オランダ料理のレストランへ

各国の観光地にあるギフトショップをめぐることはその国の世間一般のイメージを表象しており楽しい。オランダは「チューリップ」「風車」「ミッフィー」「アヒル」「木靴」といったところだ・・

2日目

9:00 Zaanse Schans(大幅に道を間違える💦)

13:00 チーズフリッツを食べ歩き

15:00 アンネフランクの家

19:00 スピノザ像/ユダヤ人抵抗記念碑/National Opera&Ballet

20:00 Winkel 43 (アップルパイの美味しいカフェ)にて夜ご飯

21:30 Red Light Secret

3日目

9:00 スーパーで朝ごはんを購入

10:00 Amsterdam Slotersijkを出発しベルギーへ

-「自然」と「人間」の境界線

風車の村で知られるZaanse Schansに行く道中。アムステルダムから40分ほどで到着すると聞き中央駅から電車に乗った私は、どうやら降りる駅を知らぬうちに通り過ぎたらしく、気付けば草原の広がる知らない駅に下ろされていた。中心駅に戻るには1時間半ほどかかるAnna Paulownaという無人駅に意図せず来てしまった私は、車窓から視界いっぱいに広がる牧草地を目にした。

そこは大自然が広がっているように見えた。大量の牛やアヒルがのどかに時間を過ごしている。他方で、その土地はきれいに水路が引かれ、区分けがされている。そうした人工の手が介入している証に、草原の中にぽつりと、その牧草地を管理しているであろう人間の家が一軒見えてきた。こうした光景は、日本でも地方にいけばよく目にするものかもしれない。しかし、私はその景色を見たとき「自然」と「人間」という関係性について想いを馳せていた。しばしば、過去の思想家は近代社会の精神批判として「自然」という概念を持ち出す。例えばルソーは、彼がビエンヌ湖畔の島にいたころについて以下のように記述する。

夕方になると、わたしは島の頂を下りて、好んで湖のほとりの砂浜のどこか隠れた休み場所に行ってすわるのだった。そこでは、波の音と水の動きとがわたしの感覚を固定させ、わたしの魂から他のいっさいの動揺を追いはらって、甘美な夢想に引き入れ、しばしば夜がやってくるのも気がつかないのだった。寄せては返すこの水は・・・たえずわたしの耳と目にふれて、夢想が消していく内面の運動にかわり、苦労して考えないでも、喜びとともにわたしの存在を感じさせてくれるには充分であった。

近代精神では現在が過去や未来で支えられていなければ、人々は自己存在の不安に苛まれる。それ自体でとしての内的な充実感を失った近代人を真木は「自然からの疎外」と呼んだ。しかし、私にはどうしてもそれが実感としてしっくりきていなかった。それは、近代人としては当然のことかもしれない。だとしても、なぜかつての思想家は「自然」という概念を持ち出すのか、私にはその感覚がどうしても分からず抽象的な文字情報としてしか受け取ることができていなかった。

しかし、電車の車窓から一面に広がる草原と、その中にぽつりと佇む一軒の家を見た時、何かのパーツとパーツが組み合わさった感覚がした。その家に住む人間にとって、私が感銘を受けていた草原の景色は「日常」である。彼らが生きていくためには、自ずと草木や天気と対話をし自然との溶融を目指すことが必要条件となる。自然との一体化において、未来のことを予測して行動することはあまり意味をなさない。自然の様子を感覚で感じとり、現在その瞬間を生きる。そうした感覚は、こうした大自然が日常の一部にある人間でなければ到底実感することができないのかもしれない。中央駅から1時間離れただけでそうした空間が広がるオランダを少し羨ましく思った瞬間だった。

そんなことをしていたら、このように思考を張り巡らせてしまうのも無理はない🌱🙃

前座が長くなってしまったが、この後Zaanse Schansにもどうにか辿り着くことができ、素晴らしい景色の中でココアとチーズを堪能したことを報告しておく。

-属すること

①アンネフランクの家を訪れて

プリセングラハト運河沿いを進むと、アンネフランクの家が見えてくる。ここは、かつてドイツのフランクフルトから移り住んできたアンネフランクがNaziに捕まるまでの約2年間身を潜めて生活をしていた場所である。その場所には、重々しい空気が漂っていた。アンネの父親のオットーの事務所であったこの場所は、ちょうど道路からも川沿いからも見えないように奥まったところにもう一つの棟を持つ。

私たちは、まずは当時オランダ人が事務所として使っていた表口に誘導される。今はミュージアムになっているこの場所では、当時のアンネの家族や周囲の人々などが紹介された。そして、2階、3階に上がっていくと、いよいよ隠れ家へと経路が見えてきた。隠れ家の入り口となる回転式の本棚は、オリジナルのものが残っていた。そこを抜けると、一気に空気が寒くなったような気がした。窓が塞がれて、一歩踏み出すだけで、床がミシミシ音を鳴らす。壁にはアンネと姉のマルゴーの身長の記録が鉛筆で記録されていたり、壁に貼られた写真が剥ぎ取られた跡が残っていた。

それは、あまりにも生々しいものだった。私には当時そこに身を潜める人々が何を思ったのか、何を希望に生きていたのか/希望などなかったのか、想像することすらできない。しかし、私の立っている場所は、現場そのものだった。その空間、置かれた物が80年以上前の人々の生を記録していた。確かにそこに人間がいたのだ。それは、人々が経験した壮絶さを想像することもできない私の無力さを突きつけてきているようだった。「Jewish」という主語で括られ、ありとあらゆるものが禁止され、なぜか身を隠さねばならないその不条理を、アンネはどう噛み砕いたのか。

「属する」とはなんだろう。家を周りながらそんなことを考えた。Jewishであるだけで、そこにカテゴライズされる人々は意味もなく地獄の底へと導かれていった。服に星をつけられる様子はまさに、制度によるラベリングに他ならない。しかし、今アンネの家を訪れてみれば、彼女たちがいかに私と同じ人間であるかが分かる。私がnoteでやるように、アンネは日々日記を綴る。しかし、時には書くことが追いつがず綴れない日もあったりする。感性が豊かな彼女は時には噂話をしたり人と喧嘩をしたりもする。そんな私と同じような人間を区切る、社会制度とは何なのか。それは誰が作ったのか。しかし、Jewishというカテゴリーに属することは、彼らを差別するものであったと同時に、確かに彼ら彼女らのアイデンティティでもあった。それはその人々にとって誇りであるし、自己存在を証明する一つの要素でもあったはずだ。それは、個体性と共同性の弁証法そのものである。

アンネは不条理な状況に置いても、書き続けた。父親であるオットーはその様子を見て、アンネは書くことで生きる希望を見出し、彼女の豊かな感性を保ち続けたと後に述べている。言葉を持つこと。自分を表現できる媒体を持つことがいかに人を豊かにするのか、アンネは示しているように思う。

“I can shake off everything as I write; my sorrows disappear, my courage is reborn.”

アンネは日記の他にも、父からの助言で刺激を受けた言葉をコピーして記録する「the book of beautiful sentences」を作っていたという。表現することは人の生を豊かにする。そんなことを考えながらこの場所を後にした。

絵が下手だったというアンネに代わって、絵や映像など様々な表現作品が

ここに寄贈されている。

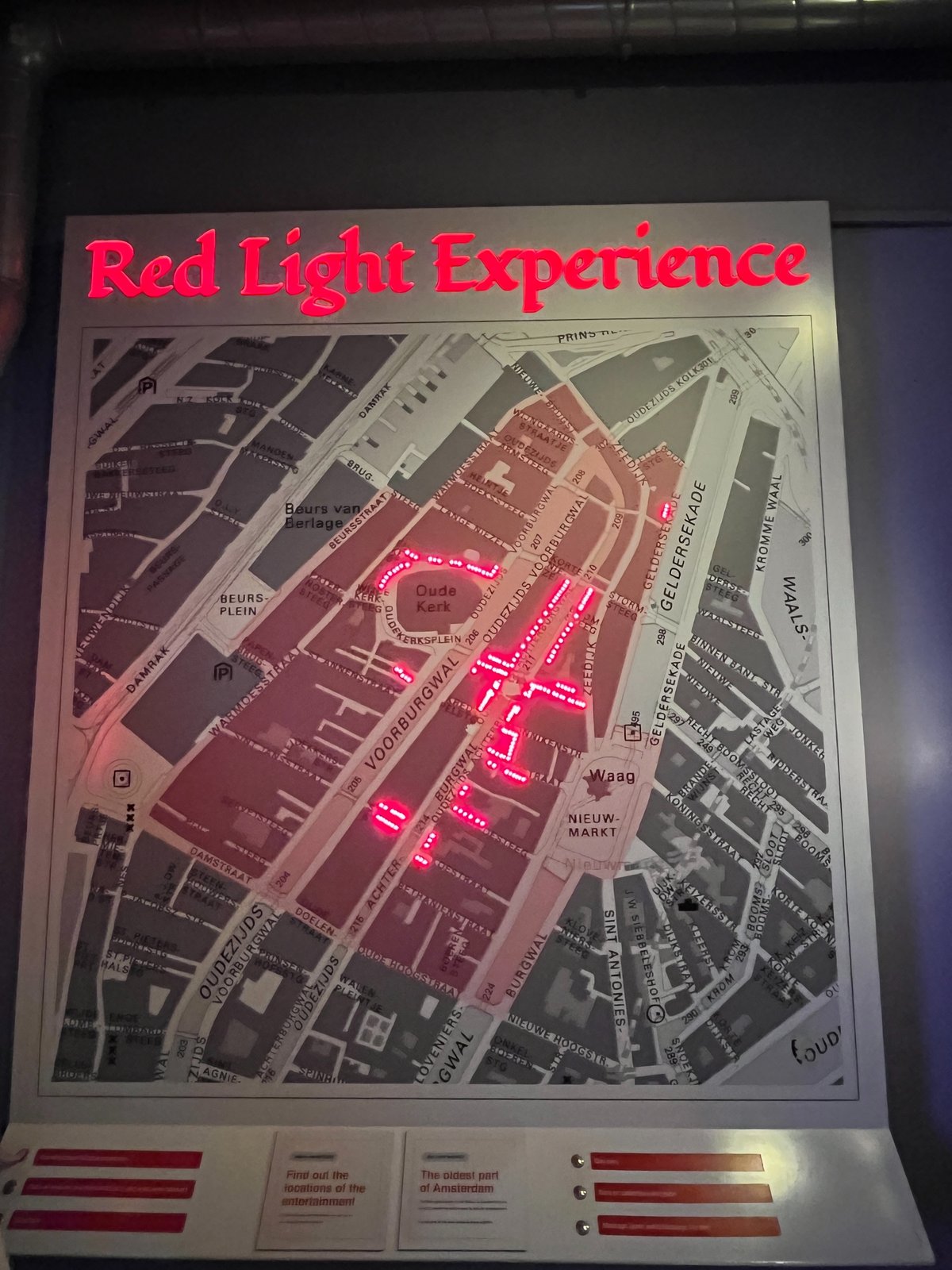

②Red Light Secret museum(飾り窓地区)を訪れて

2000年、オランダでは売春が合法化された。この国は売春はひとりのビジネスパーソンなのだ。Red Light Secret Museumには、売春として生きる人々の生活の様子が細かく展示されている。

夜21:00。観光客の多いメインストリートを外れて、Red Light Districtと呼ばれる通りに入っていく。そこに近づくにつれて、周囲には性的な店が増えていき明らかに治安が悪くなる。その分だけ、警察も点在している。道の通りには時たまコンドームが落ちている。

到着すると、私は一目でなぜここが「Red Light District」と呼ばれているかが分かった。この通りには文字通り、赤いライトで囲われた約400のショーウィンドウが立ち並ぶ。人の肌をきれいに見せるから赤のライトが使われている。そして、ショーウィンドウの中にはセクシーな格好をした女性たちがひとりずつ立って前を通るお客さんを誘惑する。彼女たちこそ、Red Lidht Districtで仕事をするprostitutionsである。オランダには一部男性のprostitutionsもいるがこの地区は観光地化しているためか女性しかそこにはいない。

彼女らのビジネスは、ショーウィンドウをレンタルすることから始まる。1この地区ではprostitutionsにウィンドウを貸す大家がいる。そこで、彼女たちは10h/dayの契約を交わし賃貸料を支払い鍵を受け取る。そして自分ののウィンドウへ入り、カーテンを閉めて準備に取り掛かる。まずは窓の奥にあるベッドの清掃からだ。自前のシーツを敷いて、自分で買ってきた大量のコンドームを横に配置する。prostitutionsはコンドームは自分で購入する。その数、年間2000枚という。環境の準備が整ったら、今度は服を脱ぎ、セクシーに見える下着に着替え、メイクを施す。

準備が完了したら営業開始だ。彼女たちはれっきとした個人事業主である。雇い主はおらず、自分で営業できた分だけ稼ぐことができる。そのため彼女たちは戦略を持つ。通りにずらっと並ぶウィンドウは、いうなれば他のprostitutionsとの競争の場である。まずはセクシーなポージングをしながら通りゆく人の中でターゲットを定める。1人決めたならば、相手の目を見つめてウィンドウの方に近づくように誘惑していく。成功して客が近づいてきたら窓を開けて値段と内容の交渉が始まる。こうした場所にくる客の中にはSMなどを好み懇願する人も多いという。prostitutionsは何をどこまでやるのか、仕事の内容は自分で決める。実際に性交渉はしたくないという理由でSM専門のprostitutionsになる人も中にはいるらしい。客との合意が取れたならば、彼女たちはウィンドウの中に客を招き入れ、カーテンを閉める。客の滞在時間は平均6~20分。1回50ユーロ〜サービスを受けられる。prostitutionsは1日に16~20名ほどの客を抱えられると良い方だというが、日によっては10時間立って一人も客が入らない時もあるという。

ヨーロッパでは売春の問題はあまりにも身近である。オランダ政府が売春を合法化する際の政策では、人身売買を取り締まること・強制売春を禁じることを目的としていた。実はここで働くprostitutionsの多くは東欧やアジアからやってきた外国人であることが多い。中には秘密裏に人身売買されて強制的に働かされる人もいる。その対策として売春の合法化がなされた。しかし、私はショーウィンドウの中に生身の人間が入ってまるで商品のように見定められているその状況が理解できなかった。prostitutionsとして働く彼女たちは、「働きたい」のか、それとも「働かざるを得ない」のか。それが強制労働でなく自らの意思で参入しはじめたとしても、そこには様々な権力構造が働いていることはないのだろうか。

Red Light Secret Museumの中には、prostitutionsたちがなぜこの仕事をし始めたのか、生の声が集められている。外国からやってきている大学生で手っ取り早く大学の資金を集めたいから、自分にできる仕事がこれしかないからなど理由は様々だ。しかし、彼女たちは決して「かわいそう」ではなかった。ビジネスとして仕事をしており、彼女たちの世界を持っている。そんな彼女たちを「かわいそう」とまなざすのは違うと思った。たしかに、国が売春を合法化することは、彼女たちの存在を公的に認めるという点でそうした人々の居場所を作ったかもしれない。しかし、それにより、彼女たちは市場に晒された。自分自身を商品としてウィンドウの中でプロモーションする。そこから見える世界はどんなものだろう。ここでも、「属する」という問題が挙げられると思う。売春が合法化されている今、prostitutionsたちは社会の一部として属する場所を持った。その分自分の身体を物象化し市場競争の中に身を投じることとなる。一方で、それが合法化されない社会ではprostitutionsは「逸脱者」となる。表の社会では存在する居場所をもたず隠れるようにして生きていく。

この問題は、一言で語ることは到底できない。それだけ人間社会の様々な問題がここに集約されているように思えた。「売春の合法化」という制度としての議論の足下には、生身の人間がいる。当たり前のことだが、それを突きつけられた瞬間だった。

-オタクコラム:オランダのバレエ劇場はこんな感じ🩰

オランダで有名なバレエ団はDuch National Ballet。

劇場の前では、パレスチナに対する過激なデモ活動が行われており近づくことはできなかったが、イギリスとは異なり近代的な劇場だった。

クリスマスシーズンが近づいている今、劇場ではくるみ割り人形の広告が大きく張り出されていた。

最後まで読んでくださりありがとうございます。

イギリス留学日記は未だ10月頭で止まっていますが、衝撃的な旅の様子を記録しておきたく先に11月頭の様子を書いてみました!オランダは街並みがとても可愛くて癒されました💗また行きたい場所です!

さて、次に行く国は・・・・・

Tot ziens!