2022.3.1 フルーツグラタン、言葉のダシのとりかた

3月を、甘い一皿で始めます。レンジで作った甘さごく控えめのカスタードソースに、オレンジ、りんご、バナナ、パイナップルをのせて、オーブントースターでぐつぐつ焼いて。一般的なグラタンよりずっとゆるくしてあるので、フルーツシチューみたいな感覚です。熱々のカスタードと果汁が混ざり合い、きゅんとする甘酸っぱさが春を呼び込みます。

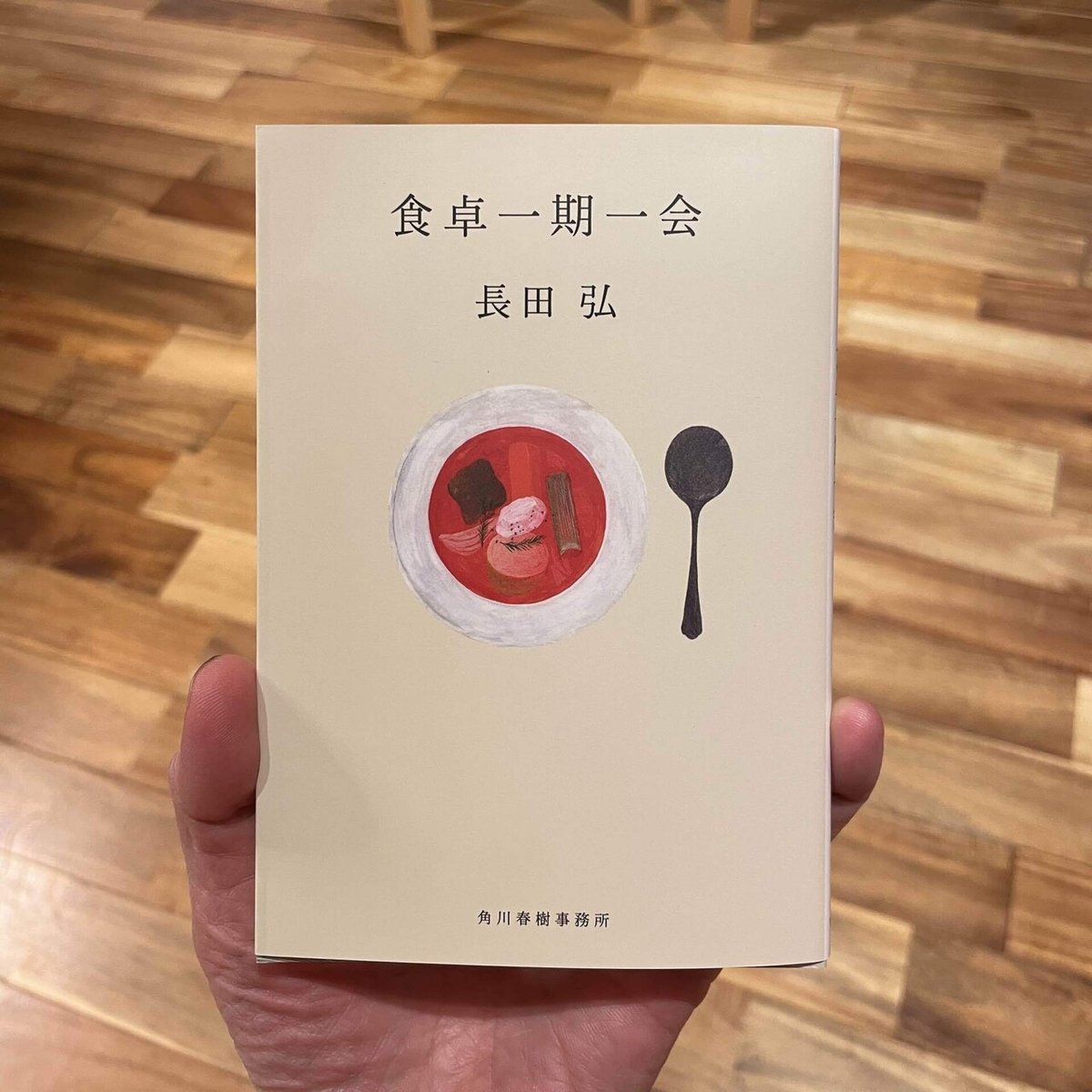

今日は、とても素敵な本を紹介します。長田弘さんの『食卓一期一会』という、食べ物をモチーフにした詩集です。「朝食にオムレツを」「おいしい魚の選びかた」「ドーナッツの秘密」タイトルを見るだけで食欲をそそる匂いが漂ってくるようですよね。でも読み始めると言葉の魅力にはまっていって、お腹より心が満たされていきます。

冒頭に「言葉のダシのとりかた」という詩があります。

かつおぶしじゃない。

まず言葉をえらぶ。

太くてよく乾いた言葉をえらぶ。

などという出だしで始まる詩です。かつおぶししゃない、なんて言いながら、どう読んでもかつおだしのとり方の説明なんですが、そのうち自分が深い言葉の沼にはまっていることに気づきます。長田さんの言葉の魔術。

ふだん、私が書くレシピの言葉は想像の話ではありません。実際の料理を作ることができて、作ってくれた人の舌を喜ばせたりお腹を満たしたりする、いわゆる「実用」の言葉です。

でも、それ以上に言葉を並べながら考えることは、私の伝える言葉が、料理をするにあたって(あるいは食べるときも)こころ満たされる何かであって欲しいということです。食べるというような非常に動物的な行為にも、想像力というものがとても大事なものだろうと思っているからです。人にとって。

私が毎朝のスープを分量や加熱時間ではなく、食材の掛け合わせの理由やできたスープの色やかたち、湯気の感じなどを伝えることにフォーカスしているのも、そんな気持ちから出ていたのだと、長田さんの詩を読んであらためて振り返りました。

詩人の言葉ほど根源的ではないとしても、暮らしの中で光るもの、色鮮やかに見えるものを誰かと共有できる、そんな言葉をいつも探しています。

いいなと思ったら応援しよう!