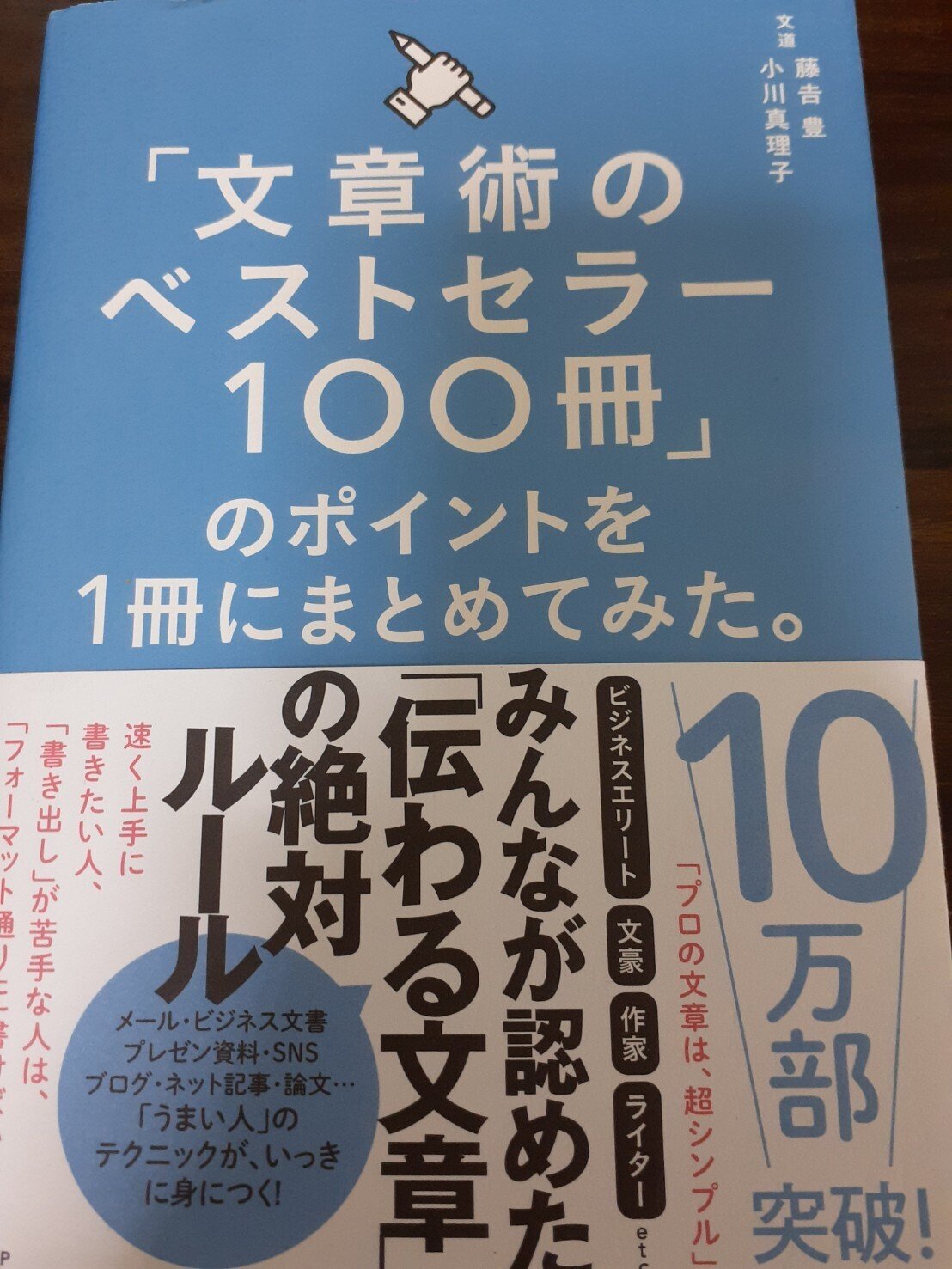

添削屋「ミサキさん」の考察|2|「『文章術のベストセラー100冊』のポイントを1冊にまとめてみた」を読んでみた②

2⃣1文の長さの目安は、「60文字」以内

論者によってばらつきはあるようですが、本書の著者が精査した結果「1文の長さは『60文字以内』が好ましい」そうです。

同時に、「80文字だと長すぎる」というのが多くの論者の意見だったといいます。

劇作家の井上ひさしさんは「分けて分けて分けて、単純にして、それをつないでいけばいいんです。それが基本です」(『井上ひさしと141人の仲間たちの作文教室」/新潮社)と述べていたそうです。

実用的な文章はそう言えると思います。また、一定のタイプの小説やエッセイもそうかもしれません。

ただ、私の場合、ここにかんしては手放しで賛成とは言えないものがありますね。

論理性を求められる文章(学術論文・哲学書・思想書)や小説の文章では必ずしもそうは言いきれないのではないかというのが私の意見です。

ただ、実用的な文章、解説本・ノウハウ本は確かに短い文章の方が断然読みやすく読み手のためにもなります。

◇良い例とされている例文

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供に対して、公平に課税されます。(36文字)

生産、流通などの各取引段階で二重三重に税がかからないしくみが採られています。(38文字)

さて、それではいくつかの文章を見てみましょう。

といいましても、私の手持ちの本からです。

近鉄布施駅を出て、線路脇を西に向かって歩き出した。十月だというのにひどく蒸し暑い。そのくせ地面は乾いていて、トラックが勢いよく通り過ぎると、その拍子に砂埃が目に入りそうになった。顔をしかめ目元をこすった。

笹垣潤三の足取りは、決して軽いとはいえなかった。本来ならば今日は非番のはずだった。久しぶりに、のんびり読書でもしようと思っていた。今日のために、松本清張の新作を読まないでいたのだ。

右側に公園が見えてきた。三角ベースの野球なら、同時に二つの試合ができそうな広さだ。ジャングルジム、ブランコ、滑り台といった定番の遊戯設備もある。このあたりの公園の中では一番大きい。真澄公園というのが正式名称である。

東野圭吾さんの傑作『白夜行』の出だしです。

いや、実にうまい。うますぎる。話は少しそれますが、最初の段落であえて主語を入れず、2段落目のはじめに名前を出す。それだけでもテクニックを感じます。

それはさておき、1文1文がとても短いですね。このなかのいちばん長い文章でも48文字です。たたみ込むような短い文の積み重ねでリズムもある。すばらしいです。

飲んでいたコーヒーの缶を、窓から外へ落とそうとした。この部屋は四階にあるため、地面までは充分な距離があった。こうする度に、私はいつも緊張を覚えた。指が硬直したように痺れ、缶を支えている接点が汗のために滑った。私は不安になる。心臓の鼓動が徐々に速くなり、行為を止めようとする力が、私の意識に上がる前に、指に影響を与えているかのように思えた。だが、逆らうように手を放した。それが意志であるのか、ただ抵抗しただけなのかはわからない。手を放したあと後悔したが、しかし確かに湧き上がる解放感で、自分が満たされていくように思えた。下へ落ちていく缶を見届けながら、胸がざわついていた。自分が緊張から解放される感覚と、新たに生まれた不安に、首筋に汗が滲み、急かされるように呼吸が速くなっていた。……

中村文則さんの芥川賞受賞作『土の中の子供』の一節。

わりと悪文と言われる作家ですが(私は嫌いではないです)、このなかでいちばん長い最後の文章が54文字。読んだときの印象より意外に短いですね。

あまりリズミカルとは言えないけれど、1文は短いものが多いです。

いいなと思ったら応援しよう!