「心意気」を買う──『現代詩手帖』

『現代詩手帖』なのである。

僕が、毎月ではないにしても、定期的に購読している雑誌のひとつ。

定価、1650円。大学生の僕は買うのを躊躇するというか、このようなペーパーバックにしては、普通に高い。

さらに中身をめくってみると、当然詩の雑誌なので、このようなことになる。

意味不明である。

しかも一冊を通して、ずっとこの調子である。

意味がわかる作品もあるが、だいたいの作品は意味不明というか、「ん???」となる一行に出くわす。しかも、一文一文の間に空白は空くし、文字はでかい。だから、コスパでいえば、この本を買うという選択肢はありえない(ちなみに僕がえらぶコスパ最強の本は百科事典)。

しかし、現代詩は、というか、芸術は、そもそもコスパではないのである。

『現代詩手帖』は、詩誌のなかでもかなり歴史と権威がある雑誌であり、年一回発表される「現代詩手帖賞」を受賞した詩人は、周囲の賞賛と羨望の的となる。月にだいたい800通ほどの詩の応募があるという。

むろん、現代詩という、そもそもきわめてニッチなジャンルにおいて、月に800通の応募、そして多くても数万部の発行部数で元が取れるのか、今後やっていけるのか、という質問に対しては、僕は首肯しかねる。

しかし、そもそも詩では食えない。詩で食えているのは、谷川俊太郎や吉増剛造、最近では最果タヒといったビックネームばかりである。そして、そのようなビックネームであっても、企業とのタイアップをしたり、全然関係ないジャンルのエッセイや評論に手を出してみたりと、詩だけでは食えていないのが現状である。

ためしに、この詩集に寄稿している詩人の名前を挙げてみよう。安藤元雄、池井昌樹、高橋睦郎…。いずれも、現代詩壇を代表するビックネームである。しかし果たして、詩に親しんでいない一般人が聞いてわかる名前だろうか?

そもそも詩人は、芸術家や音楽家にくらべて、圧倒的に知名度がないのだ。

また、教科書に載るレベルでの詩人でも、出版社に勤めていたり、大学教員をしたり、翻訳をしたり、何か兼業で詩を書くというパターンがほとんどである。なぜなら、詩集は売れないから。

『現代詩手帖』を発行している思潮社の目録から、いくつか見てみよう。

うーん、

19篇、2420円。

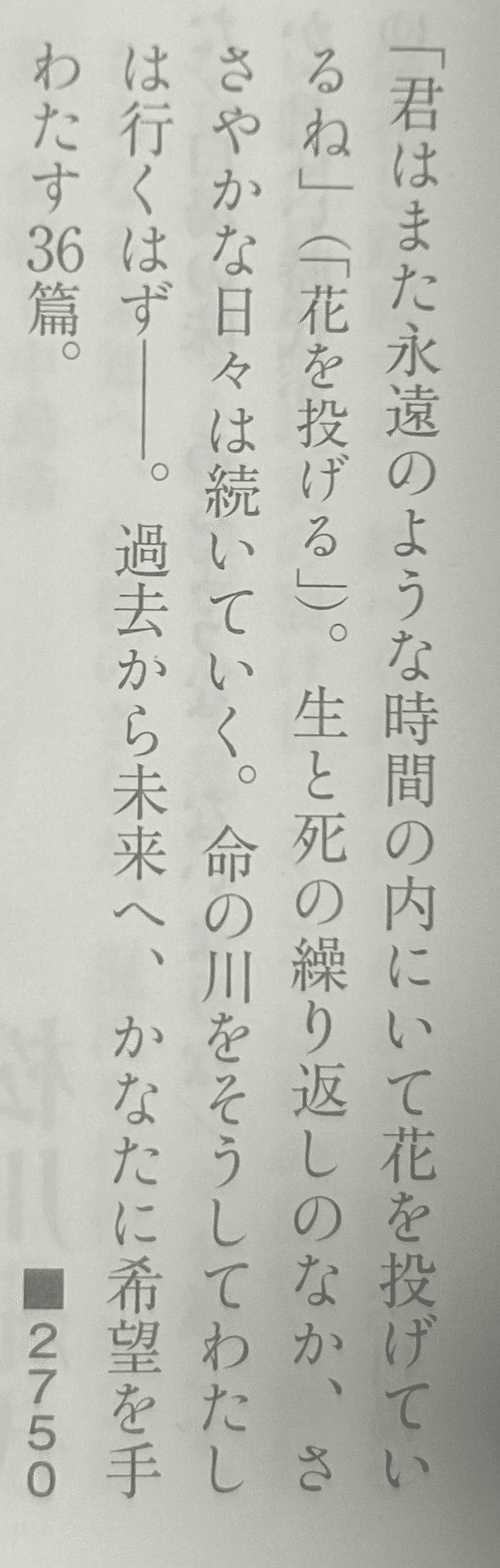

36篇、2750円。

もう一度言おう、詩はコスパ最悪である。

しかし、詩はコスパではない。

僕の詩集の楽しみ方というのは、とりあえず理解できなくてもパラパラめくる。とりあえず読んでみる。そしてそのなかに、何か少しでも琴線に触れる一行があればいいと思っている。その一行を大事にする。その一行を覚えておいて、ときおり諳んじる。するとどうだろう、その一行はプライスレスである。

コスパなんか考えるな。自分のやりたいことをやれ!芸術に大事なのは、その「心意気」であろうと思う。

先程の現代詩手帖についてもそうだ。あの文字のデカさで、しかも全部詩について書いた本で、1500円取ろうというのは、一般人からしてみれば正気の沙汰ではない。

僕は、あの『現代詩手帖』の、いや、ウチは歴史を守るんや!ウチは詩から逃げない!食えなくなっても詩でやってやる!という、その「心意気」を買っているつもりなのである。だから、1650円だろうが1万円だろうが安い。心意気はプライスレスである。

正直、思潮社が出している詩集で採算が取れているものが、果たしてどれだけあるだろうと思う。内輪で献本して終わりの詩集もおそらく何百部とあろう。そもそも、電子書籍が登場し、コスパ重視の世の中とは、装丁を凝って中身で勝負しようというスタンスの詩集や短歌集(なお短歌集については、いわゆる「現代短歌」のブームとともに、書肆侃侃房が躍進したので、全体的に見て売れ行きは好調である)は、相性が悪い。もしかしたら食えなくなることもあろう。

しかし、それでも詩を読みつづける人はいる。僕がそうである。なぜなら詩はコスパではないからだ。

最後にもう一度言おう。詩はコスパではない。僕は、詩集の「心意気」を買っているつもりである。