【ロシア1994年-1995年】路面電車で夜のモスクワ市内散歩

路面電車が大好き

前回まで数回にわたって、1994年から1995年にかけてモスクワで見ることができたトロリーバスの話をしてきました。トロリーバスの写真はまだあるのですが、私がじつは当時もっと興味を持っていた被写体は、むしろ路面電車なのです。そこで、トロリーバスと並行して今回からは路面電車についても書いていこうと思います。

東京には路面電車はふたつしか残されていません。東京都交通局荒川線(「東京さくらトラム」という愛称がありますが、都電荒川線のことですね)と東急世田谷線です。しかも、自動車の走る道路に線路が敷かれている併用軌道の区間は都電荒川線の王子駅前〜飛鳥山と小台〜熊野前のみです。

日本を含む先進国では、モータリゼーションの進展により、速度の遅い路面電車は交通渋滞の原因になるとみなされました。そういう理由で東京をはじめとする都市圏では、昭和30年代以降に路面電車網が次々と廃止されていきました。

ところが、都電荒川線の前身となった27系統(三ノ輪橋〜赤羽)と32系統(荒川車庫前〜早稲田)のうち三ノ輪橋〜王子駅前〜早稲田のほとんどの区間と、および東急世田谷線の前身である玉川電気軌道の下高井戸線の三軒茶屋〜下高井戸は専用軌道であり、並行する道路が整備できませんでした。そのため、路線バスによる代替ができないと判断されたために残されました。

私は幼少のころに東京北区に住んでいて、都電荒川線にはなにかと親しみがありました。母親の自転車のうしろに乗って沿線を散歩したこと、幼稚園の園遠足で貸し切り電車に乗ってあらかわ遊園に行ったこともあります。そのためか、いまでもときおり都電荒川線に乗りに行きますし、路面電車という乗り物に愛着があります。「路面電車なんてアナクロな乗り物かもしれないけれど、私は好き」といっていたひとたちにも、同じように親近感を感じます。

だから、日本国内でも路面電車の走る町が好きですし、海外でも路面電車の走っている町に親近感がわきます。自分が行ったことのある路面電車の走る町では、江ノ島(江ノ電を路面電車に含めていいか疑問はありますが)、大阪、広島、札幌、ローマ、プラハ、デュッセルドルフ、そしてモスクワとサンクトペテルブルク、カリーニングラードのいずれも好きです。いますぐにでも訪ねたいくらいです。郊外電車線を路面電車網に組み込んで再開発した富山や、まもなくあらたに開業する宇都宮も行ってみたいですね。

今回はそのなかでも、長く滞在して親しんだモスクワ市電について記していきます。

モスクワ市電について

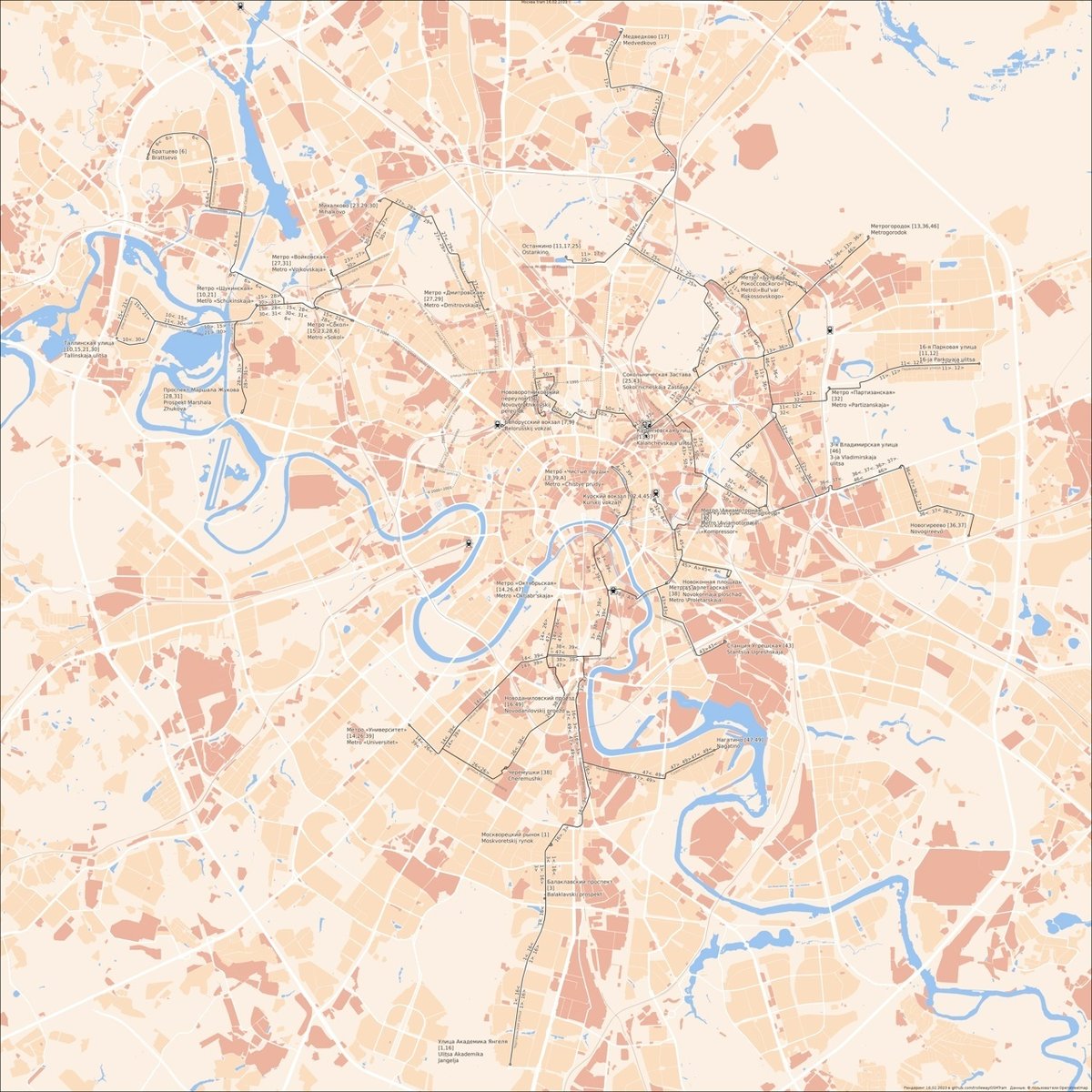

モスクワの町にはいまでも路面電車網が残されています。もっとも、サドヴォエ環状道路より内側の都心部の路線は、やはりモータリゼーションの進展でほとんどが廃止されていて、残されているのは最都心部から外れた区間から郊外にかけて。市の南部と北部に分断されて残されています。

モスクワの最都心部からルージニキのスタジアム、キエフ方面駅対岸にあたる。

いわばクレムリンなどがある部分。Wikipediaより

そして、残された路線は都心から放射状に広がる地下鉄網を、いまでは補完するような役目を路線バスと同様に果たしています。

モスクワ市電の特徴は、他のソビエトの都市よりも小型の車両が求められたことだそうです。その結果として他の都市とはことなり、ソビエト製の車両ではなく、チェコスロヴァキア(当時)製の「タトラ(TATRA)T3SU」という車両が長いあいだ主役として用いられていました。私が滞在していたころにも、ソビエト製もしくはロシア製の車両はほとんど見かけることがなく、もっぱらタトラT3SUばかり見かけるので、たまに見かけるロシア製の車両KTM-5をものめずらしいと感じていたほど。

KONICA BIG MINI BM-301

タトラT3SUとは

タトラT3はチェコスロヴァキア社会主義共和国(当時)のプラハにあったČKDタトラ社が、アメリカで1920年代に開発された高性能路面電車であるPCCカーの技術ライセンスを取得したうえで製造した、路面電車シリーズの一型式です。そのうちT3型は1960年から1989年にかけて、計14,000台近く生産されました。

丸みを帯びた優美なデザインはいかにも1960年代の流行という感じ。

チェコスロヴァキア国内で用いられただけではなく、当時のコメコン(経済相互援助会議、ロシア語ではСЭВ)加盟国内に輸出されました。そのために、旧ソビエト加盟国内や旧東欧社会主義諸国でも用いられました。33のソビエトの都市で使用されましたし、ドイツ・ドレスデン、あるいは朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の平壌でも走っているようです。

このタトラT3とハンガリー製路線バス「イカルス」、ソビエト製乗用車ジグリ(ラーダ)は、東側諸国のあちこちで見ることができたために、これらの写した写真を見かけると、筆者はどうしても1990年代のモスクワのことを連想してしまいます。いっぽう、サンクト・ペテルブルク市電にはタトラT3SUは導入されなかったそうですから、筆者の感覚は偏りがあるかも。

そのタトラT3のうち、ソビエト向けの車両は"Soviet Union"の頭文字をとって「タトラT3SU」と命名されました。広軌(1,524mm)仕様にされて暖房能力の強化が施されて、運転室と客室に仕切りが設けられています。1977年までは2扉車が、それ以降は3扉車が導入されました。

日本の路面電車とはことなり終点には方向転換のためのループ線が設けられているために、扉と運転台は片方にしかありません。また、ロシアでは路線バス運転士は男性の仕事ですが、トロリーバスと路面電車の運転士には女性もめずらしくありませんでした。

綿入り外套とウシャンカ(耳当て付き帽子)のひとたちの服装が冬のロシアという感じ。

毛皮のコートの女性もいます。そして、路面電車の運転士は女性ですね。

Nikon New FM2/AI Nikkor 35mm F2S/1994年

路面電車から眺めるモスクワ

トロリーバスの記事でも書いたように、筆者はモスクワでの暮らしに慣れると時間のあるときは、トロリーバスと路面電車に乗ることを楽しみにしていました。町の景色を眺めることができるからですね。地下鉄は地下鉄でおもしろいのですが、トロリーバスや路面電車、路線バスのほうが速度も遅く、場合によっては遠回りをしているぶん、のんびりした感じもします。

カッコよくいうと、人々の暮らしをかいま見ることができるから好きなのかもしれません。野良犬が乗り込んできて数停留所先で降りていくのを、乗客のみなさんが文句をいわずに微笑みながら見守っているところに遭遇したことも。大きなねこだったら『巨匠とマルガリータ』のようだったのですが。

たとえば、住んでいた市内南西部のモスクワ大学の本館には、都心部からなら39系統「チーストゥイエ・プルードゥイ〜ウニヴェルシチェート(大学)」線に乗れば、地下鉄と比べるとずいぶん時間はかかるものの一本で行くことができます。

それに気づいたある日の夕方に、乗ってみたところおもしろくなってしまったわけです。

都心部から乗るには、地下鉄ソコーリニチェスカヤ線「チーストゥイエ・プルードゥイ」で降ります。地下鉄で乗換なしに「ウニヴェルシチェート」までずっと早くたどり着くのに、わざわざ降りるわけです。

地下鉄「チーストゥイエ・プルードゥイ」駅前には「きれいな池」というその名のとおり池があります。路面電車はそのまわりにループ線を設けて方向転換をします。ここをじっくり歩いたことがないのは心残りです。

チーストゥイエ・プルードゥイを出た路面電車はしばらくヤウススキー・ブリヴァールを走ります。そして、モスクワ川とヤウザ川の合流地点にあるコテリニチェスカヤ河岸の高層ビルの前でボリショイ・ウスチインスキー橋を渡ります。まずここが最大のハイライトかも。

温風式暖房が働いているのでそう寒くはなかったはずです

Nikon New FM2/AI Nikkor 35mm F2S/1994年

いまはなき「ホテルロシア」のロゴが見えます。

よく見ると女性たちがふたりで夜の散歩をしていますね

Nikon New FM2/AI Nikkor 35mm F2S/1995年

「コテリニチェスカヤ河岸の高層ビル(Жилой дом на Котельнической набережной)」が

そびえています。市内に7つあるスターリン様式建築高層ビルのひとつで

建設当初は芸術家や学者に与えられたとか。

当時走っていた貸し切りレストラン列車「アンナ」がたまたま姿を現しました

Nikon New FM2/AI Nikkor 35mm F2S/1995年

現代のモスクワは1990年代よりも小綺麗になっているようですが、昼間のようすはGoogle Street Viewで見るとこういう感じ。夜のようすをモノクロで見るほうが静かで詩的に見える気がしませんか。

なお2021年にモスクワ市電のTATRA-T3SUはすべて運用離脱したそう

そうして、ノヴォクズネツカヤ、パヴェレッツ駅、ダニーロフ修道院、ダニーロフ市場、ドンスコイ修道院と墓地、ガガーリン広場、チェリョームシュキン市場……と大回りをして地下鉄ウニヴェルシチェート駅にたどり着きます。

Nikon New FM2/AI Nikkor 35mm F2S/1995年

ちょっとしたモスクワ名所周遊ができるじゃないか。そして、冬の日没後のモスクワの町は、いろいろな雑然とした感じがなくなって、美しく見える。ナトリウム灯のオレンジ色の街灯もエキゾチックに思えます。

そんなふうに思ってから、なにかにつけて路面電車とトロリーバスに乗るようになりました。

21世紀のモスクワでも同じことをしてみたいのですが、そういう日ははたしてやってくるのでしょうか。

【撮影データ】

Nikon New FM2/AI Nikkor 35mm F2S/Kodak AKADEMY200(ISO 1,600〜3,200増感)/ILFORD ID-11

本記事は有料記事にしてありますが、全文を無料で読める設定にしてあります。不肖私めの写真生活や創作活動をサポートしたいともし思ってくださったら、投げ銭などをしていただくのは大歓迎です。ご厚情にたいしてあらかじめ謝意を申し上げます。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

サポートいただけたらとてもありがたいです。記事内容に役立たせます!