【ニッコールレンズの話】AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDとAI Nikkor ED 180mm F2.8Sは同じ焦点距離と開放F値を冠していても、描写が意外と大きくことなるのではないかと令和の世になっていまさら気づいたという話

新年あけましておめでとうございます

気がついたら、いや、もちろんとっくに気づいてはいたけれど、2025年の年始になっていた。まったくもう、びっくりしちゃうね。そんな時候のあいさつはともかくとして、このところ私は自宅周辺で紅葉の風景を撮っていた。「こうよう、葉っぱがよう、赤や黄色に輝いているのがよう、すげえいいんだぜ」などとダジャレを考えながら。

ダジャレの部分はもちろんいま考えついた「盛り」だ。だが、いつもいつも言っているように紅葉やススキこそ、私は逆光や斜光線でこそ撮りたいと考えて、そういう状況を待ち構えて撮っていたというのはほんとうだ。ベタ順光で木々の色づきを撮って「色相・彩度」を大きくいじっても美しく仕上がることは、寒冷地である東北地方の色あざやかな紅葉や、北米やカナダの秋の風景でも難しいと思う。

AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDは逆光で撮るにはいろいろ注意が必要かも

そうして逆光や斜光線で撮るというのは、レンズには意地悪をしていることになる。そして、いまさらながら気づいたことがある。秩父鉄道の武甲山の麓ふもとの駅の構外側線の奥にある三輪(みのわ)鉱山で撮影した際に気づいたのだが、AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDというレンズは強い斜光線や逆光で撮影するにはきちんとハレ切りをしないといけないのではないかということについて書いた。どうもなんというか、ファインダーを見ていても「ハレっぽい感じ」がする。乱反射を起こしているのかシャドウが締まらない感じがしたのだ。

あの場所でAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDを使ったのは、じつはそのときが初めてだった。それ以前は、マニュアルフォーカスのAI Nikkor ED 180mm F2.8Sを使っていた。AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDを使い始めたのが2020年冬という、時代遅れにもほどがあるからなのだが。なにしろ原型は1986(昭和61)年に発売されたAI AF Nikkor ED 180mm F2.8Sだ。その光学系のまま、1988(昭和63)年にピントリングが幅広くされて梨地塗装をまとうNEWタイプになり、それがさらに1994(平成6)年に距離エンコーダーが加えられたDタイプ化されたものだ。なお、発売当時の名称はAI AF Nikkor 180mm ED F2.8Dといった。

それ以前はAI AF Zoom-Nikkor 80-200mm f/2.8D ED <NEW>を使っていた。

その結果を受けて、レンズフードを純正よりも長くするだけではなく、自作のフレアカット用マスクを使用することにした。レンズフードに関しては以前のエントリーで書いた深圳の会社のレンズフードもまだ所有しているが、それよりやや短いものの肉薄で少し軽量な⌀86mmのニコン純正フード「HN-13」を見つけた。旧製品でありすでに新品で店頭在庫を見たことはないが、傷だらけの中古品を数百円で見つけたので、いまはそれを82mm-86mmステップアップリングとゼラチンフィルターホルダーAF-2とともに組み合わせている。HN-13の内側には念のために植毛紙を貼った。近接撮影時などは場合によってはAF-3用のHN-36を足して延長する。

大きくて重量のあるレンズフードばかり増えると荷物が重いから、少しでも軽くするためにHN-13がいまは気に入っている。少し短いコンタックスメタルフード5でも構わないだろう。

この組み合わせはAI Nikkor 85mm F1.4Sでも使っている。中古で入手したHN-13には前所有者により「1.4/85」とマーカーで記してあった。ニッコールレンズのことなのか、はたまたカール・ツァイスレンズ(「・」のあるヤシカ・京セラ時代のレンズのこと。もしかしたら「・」なしの現在のコシナ製かもしれない)のことかはわからないが、とにかく「前所有者の方はよくわかっているなあ」と感心したものだ。

ゼラチンフィルターホルダーAF-2を使っているのは、自作したフレアカット用マスクを併用するためだ。フードの長さだけ長くしても使いづらくなる。ただし、その効果はどれだけあるかは、まあいまひとつ確実にバッチリとはいい難い気もするけど(微妙な言い回し)。

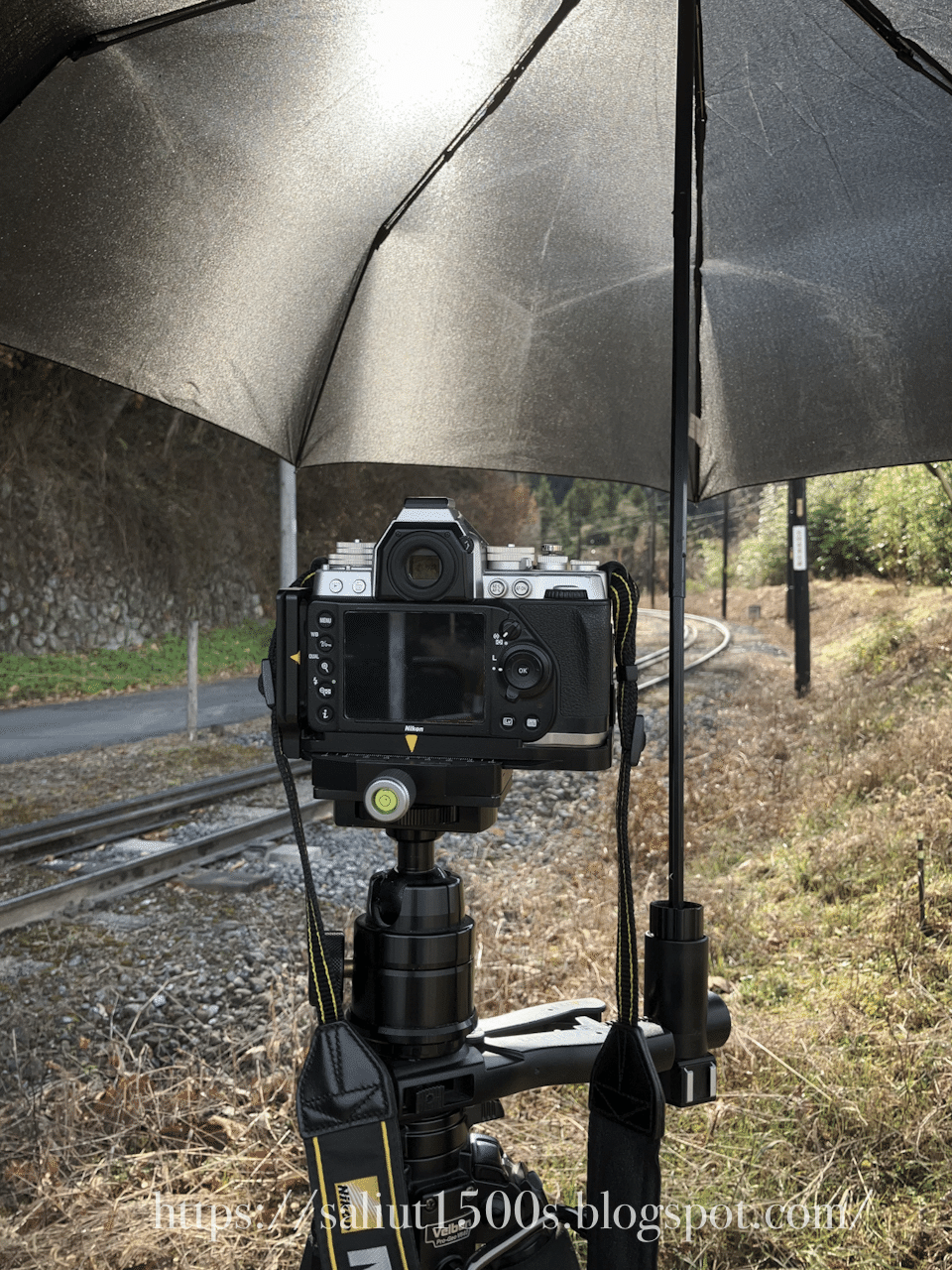

そこで、可能な場合には黒い傘でハレ切りを行う。手持ち撮影ではこの方法は使えない。三脚を使用できる状況ならば、これがいちばん確実だ。筆者はベルボン「アンブレラクランプUC-6」を使っている。

なお"UC"は「宇宙世紀」ではなく、おそらくは"Umbrella Clamp"の略称だ(ここで澤野弘之の“MOBILE SUIT GUNDAM UNICORN”が流れる)。

そこでふたたび「たけくらべ」

なぜこのAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDにたいしていろいろと引っかかりを感じるのかというと、それはものすごく個人的な経験にもとづく思い込みがあるから、といえばいいだろうか。期待値が適正化されていなかったというべきか。

まず、フィルムカメラの時代に高い評価を受けていた1981年発売のAI Nikkor ED 180mm F2.8Sというレンズがある。私も1980年代終わりにアルバイトをして手に入れて、その描写に感激したレンズだ。いまのデジタルカメラで使っても、画面内に強い点光源を入れた場合にデジタルゴーストが生じてしまうこと以外には、大きな欠点を感じさせない。

残念ながら私自身が光学ファインダーのデジタル一眼レフでは、ピント合わせの精度の自信がなくなっていることと、前述のように、低照度下の列車の撮影では前照灯などによるデジタルゴーストが生じることがあるから、使用頻度がやや下がっている。大切に扱いたいしね。それでも、いまでもこのレンズを装着してファインダーを見るたびに、「きれいだなあ」と思わせる。「絞り開放からシャープなレンズ」などは存在しないが、それでも絞り開放で光学ファインダーの画像を見ていても、発色のよさや画像の鮮鋭度の高さを感じる。

だが、光学ファインダーでのマニュアルフォーカスでのピント合わせの自信のなさと、デジタルゴーストのことを考えていたときに、たまたま展示処分品のAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDを手に入れたので使い始めた。そのことは以前のエントリーにも書いた。

ところがこのAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDは、焦点距離と開放F値は同じでも、AI Nikkor ED 180mm F2.8Sとはどうも描写が意外と大きくことなるのではないか、ということに数回用いてみて気づいた。それはAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDは「こんなに軟調な感じがするレンズなのか」という思いだ。F8まで絞れば差がわからないけれど……。光学ファインダーで見たときにAI Nikkor ED 180mm F2.8Sのような「わあ、きれいだなあ!」と思わせる感じが、いまひとつしないというのか。きれいなことはきれいなのだけど。

開放測光の、つまり絞り開放の絵で見ている光学ファインダーで見ていてちがいを感じるのだから、フィルムカメラ用に作られたレンズをデジタルカメラで使っているから光学ローパスフィルターのせいで甘く見えるという理由ではない、べつのなにかがあるように思えた。

ところが、ためしに両者を同じ状況で撮り比べても、できあがりを見ると無限遠の被写体ではあまりその差がわからない。写真の色にも惑わされるし。だが、光学ファインダーで見ているとAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDは「軟調な感じ」がする……いまひとつ「びしっとこない」気がする。どういうことだろうと気になっていた。

その「軟調に見える感じ」の理由のひとつは、おそらくAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDはレンズ鏡筒内で内面反射をしているからではないかというのが、数年ほど使ってみての感想だ。その対策が上記のレンズフードの延長だ。

それ以外にもなにか理由があるのではないかと思い、ニッコールレンズを装着してもボディと連動しないためにカメラ内で色収差補正を行わないα7IIを使い、室内で「A3ノビ用紙にレンズ解像力チャートの代わりにプリントした『たけくらべ』」を撮り比べてみて、もしかして……という結果が出た。絵作り設定はクリエイティブスタイル:スタンダードだ。

どちらもマニュアルフォーカスで拡大しながらピント合わせを行い、電子先幕シャッターにしてセルフタイマー10秒のあとに3コマ連続撮影で撮影している。ピント合わせについては自信が持てない。

それでも、AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDのほうが絞り開放でどうやら色収差が大きいのだと思う。色収差と内面反射のために、光学ファインダーで見ると「軟調な感じ」に見えるのではないか。そして撮影後にはわからないのは、たいていはある程度絞って撮影しているうえに、現像時に色収差を除去しているから。

さらに、AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDは近接撮影時に焦点距離がやや短くなることがわかった。AI Nikkor ED 180mm F2.8Sと同じ位置から撮影していても画像がやや小さくなる。製品名にあるようにIF(インターナルフォーカス)だからだろう。

これは私にとっての主観的な作業仮説でしかないけれど、おそらくはそういうことなのだろうなあと思い、対策を決めた。理由がわかればものによっては対策を立てることができる。

RAW現像時にフリンジを除去すればいい

色収差についてはRAW現像時に補正すればいい。純正のNX Studioでも補正できる。私はいまはもっぱらAdobe PhotoshopのCamera Rawで現像を行うが、レンズプロファイルも存在するのでそれをあてはめて、絵柄などによってはさらに色別に「フリンジ補正」を行えば、色収差はかなり補正できる。

JPEGで撮影するのでも、ニコンの一眼レフではD3やD300のころから、カメラ内で倍率色収差はある程度自動的に補正されている。これはユーザーがオフにはできない機能だ。色収差が必要などということはふつうはないから、と以前カメラ誌編集部に所属していたころに光学設計者にインタビューして教わった。

内面反射に関しては、上記の純正組み込み式レンズフードよりもずっと長い(深い)レンズフードを使用することとフレアカットマスクの使用、傘によるハレ切りを実行するほかに……レンズ最後部から後ろの部分に植毛紙を貼ってしまった。反射防止塗料が塗られていることはわかっているのだが、この部分もどうも光るような気が……ただし、植毛紙の厚みによる画面四隅のけられもないともいえないので、いまはようすを見ている。劣化して毛が落ちるのもいやだし。だから、植毛紙ははがしてしまうかもしれない。

AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDはAI Nikkor ED 180mm F2.8Sとはレンズの構成がことなる。前者は6群8枚でレンズ後群を駆動させるニコン内焦方式(インターナルフォーカス、IF)で、後者は5群5枚だ。絞りの位置もことなり、前者はレンズ最後部のさらに後ろにある。構成がことなれば描写性能がことなるのは、自明の理ではあるかもしれない。それはわかっていても、自分の言葉で説明できるように自分で確かめてみたかった。伝説や伝聞をうのみにするのではなく、自分で検証するのが科学的な態度だもの。

AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDで実際に写してみたのはこちら

さらに、私の持つAI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDはシリアルナンバーを見ると、RoHS指令に対応して鉛レスのエコガラスに変更されたもののように思えるので、もしかしたらそのあたりも関係しているかもしれない。エコガラスに置き換わるまえの古い個体で撮影したことがないので、あくまでも推測でしかないが。

ニコンFマウントはマウントを変更しないでオートフォーカス(AF)に対応させたために、AF時代には他社のマウントに比べて口径が小さくなってしまった。さらに絞り環が後玉の口径を大きくできない理由になったろう。「絞り環を残せ」などという「忌憚のないご意見」をしていたニコ爺たちが、光学設計者たちに孫悟空の輪っか(緊箍児)のようなものを与え続けていたわけだ。さらに信号接点などが増えると純粋に光学的に用いることができるスペースが減ったはずだ。それゆえ、一時期の一眼レフ用レンズは前玉がどんどん大きく、全長が長くなっていったのだろう。ニコンの光学設計者のみなさんはAF化と光学性能の向上に関してさんざん悩まれたようだ。そんな故事を思い出しながら、そうして生まれた製品をどうすればもっとうまく使えるかなと頭をひねるのも悪くない。

AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-EDに限らないが、こうしたデジタルカメラ登場以前の交換レンズは、ナノクリスタルコートも最新硝材も使われていない古いものだ。だから、びしっと写らないものは仕方がないと使うのをあきらめて、Zマウントの最新ズームレンズにすればもちろん話は早い。私自身もそちらにも興味はあるので、おいおい使ってみたい。ただし、こうした「小技」を知っていれば最新レンズを使う際にもさらに工夫できるとは思うから、けっしてむだなことを行っているわけではないはずだ。

【撮影データ】(掲載例)

Nikon Df/AI AF Nikkor 180mm f/2.8D IF-ED/RAW/Adobe Photoshop CC

【おことわり】

本記事はブログに掲載した記事を加筆し改稿したものです。有料記事に設定していますが、無料で全文をお読みいただけます。もしお気に召しましたら、投げ銭のつもりでお支払いいただけますと、とてもうれしいです。というか俺に課金しろしてください。

ここから先は

¥ 500

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

サポートいただけたらとてもありがたいです。記事内容に役立たせます!