退色したカラーネガプリントのような「偽昭和写真」を作ろうぜ。Adobe Photoshopを使った製作方法ハウツー その2「応用編」

本稿は無期限で無料記事として公開いたします。それでも、秋山さんの写真生活や創作活動をサポートしたいともし思ってくださったら、投げ銭などをしていただくのは大歓迎です。ご厚情にたいしてあらかじめ謝意を申し上げる所存です!

■「神は細部に宿る」から細部をそれっぽくしていこう

前回のエントリーで「退色したカラーネガプリント」のように写真をレタッチする基礎的な方法について解説した。今回はそれに追加して、ダメ押しのように昭和年間を演出する要素をプリントに付加する方法を考えていこう。蛇足にならない程度にね。

退色したカラープリントの特徴は「あざやかさを減らしてカラーバランスをくずして黄色やアンバーの色みを加える。コントラストを減らしてやや明るめに画像処理をする。できればシャープネスも弱めるか、少なくとも追加しない。フィルムの粒子を見せるようにする」と記した。

だが、それ以外にもカラーネガプリントらしく見せる特有の要素もいくつかありそうだ。それは以下のようになるだろうか。ただし、これらは「いかにもカラーネガプリントらしい」という雰囲気を強調するスパイスのようなもので、本質ではない。これらの要素があるとより「それっぽい」感じをさせるかもしれない、ということだ。

光沢フチありプリントの白フチも紙の地色が黄色く変色している

印画紙にブランド名が入っているものがある

撮影日時が絵柄に写し込まれているプリントがある

カメラの裏ぶたを開けてしまった場合などに光線引きが生じることがある

「神は細部に宿る」("God is in the details"や«Бог в деталях»)などと、どこかのえらいひとも言ってたらしい。細かい部分の積み重ねが「それっぽさ」を演出する要素になる。だから、それらを思い出し、うまく作る方法を考えよう。

■日に焼けた感じの「黄変印画紙背景レイヤー」を作り印画紙のロゴを入れてみる

まずは日に焼けて変色した印画紙のような背景を用意

今回もAdobe Photoshopで作業をするということは、レイヤー(層)を重ねて作業をするということだ。もしかしたらいまだと「レイヤー」という単語を使うと「コスチュームプレイヤー→コスプレイヤー(cosplayer)」だと理解されてしまうのだろうか。令和のインターネッツ的用心深さと早朝の校正作業によるクソリプ的大きなお世話で記しているが、本稿の「レイヤー」は「層」という意味の「レイヤー(Layer)」だ。

女性でAdobe Photoshopを使いこなすと「レイヤ姫(Princess Leia)」と呼ばれるようになるのだろうか。あーごめんごめん。滑ってるのはわかっている。

話を戻すよ。「フチあり」プリントを依頼すると、印画紙四隅に余白のあるプリントになる。この余白を作ってみよう。はじめに写真の余白になる「背景レイヤー」を作り、その上層に写真の絵柄などを重ねて、最終的にひとつのファイルにしていくという寸法でさあ。

もっとも簡単な方法は、余白のあるプリントをスキャンして利用すること。

フチと同じ色のベタ塗りレイヤーを重ねたいいかげんな「黄変印画紙画像」

じっさいに昭和年間の最後のほうを15年くらいを生きた筆者には、引き出しのなかを探れば当時のカラーネガプリントがすぐに見つかるから、この方法は簡単だ。だが、みなさんすべてがそうできるわけではない。それに、写真の仕上がりサイズがL判に限定されてしまう。なにも昭和年間に生を受けたカメラおじさん・おねえさまがたにだけ、この技法を披露したいわけではない。そこのお坊ちゃんがた、お嬢ちゃんがたにも知ってほしいんじゃよ。

また年齢をカミングアウトしてどうするんだ。

そこで新規レイヤーで作ろう。そうすれば、好みのサイズにもできる。

「人間の知恵はそんなもんだって、乗り越えられる!」

(『機動戦士ガンダム 逆襲のシャア』)

なお、筆者はAdobe Photoshopで作業をするために「黄変印画紙背景レイヤー」としてラスター画像で作っているが、Adobe Illustratorでベクター画像で作るほうがさまざまなサイズで使用できる。イラレが得意ではないので、フォトショでやっちまったというだけだ。

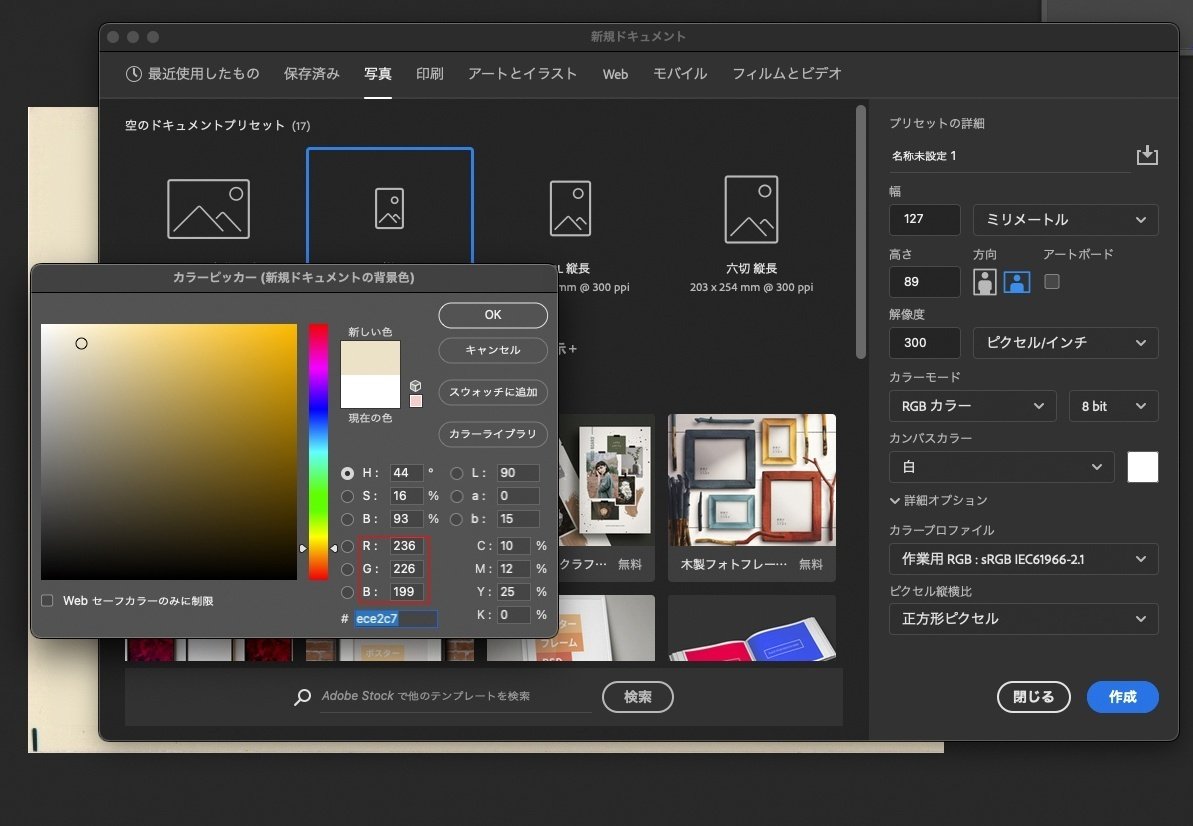

新規レイヤーを作るさいに、写真印画紙のサイズのプリセットを使うと便利だ。もちろん、A4サイズなどの任意のサイズにしてもいい。本稿ではあくまでも「L版プリント的」にしたかったので、L版プリントのアスペクト比になるように横位置のL判用紙のプリセットを選んだ。ただし、寸法をミリメートル表記で選んで900dpiにして、それを展開してから300dpiに設定し直した。じっさいのLサイズよりも大きいままの写真データをはめこみやすいピクセル数にしたかったからだ。

好みのサイズで新規「印画紙背景レイヤー」を作ろう

注意点は「黄変している印画紙ふう」にしたいので、背景を純白(RGBでいうところの255.255.255)にはぜったいにしないことだ。ややベージュやアイボリーなどの好きな数値を当てはめて背景にしよう。筆者は印画紙からカラースポイトでひろった色にした。

また、黄変は画面全体に均一になるのではない。だから、上記の例でも中央に色みがわずかにことなる境界線が見えている。修正していなくてごめんぬ。だから、印画紙背景でもグラデーションツールで黄変が一定ではないようすを再現するのもありだ。

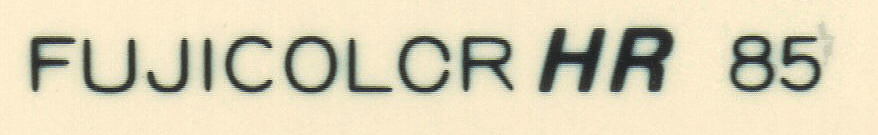

印画紙のメーカーロゴも作ってみよう

せっかく印画紙を自分で作るならば、それらしい「装飾」もしてみたい。上記の写真にあるように、印画紙の銘柄(メーカーロゴ)を入れるとかなり昭和テイストが表現できる気がする。

ナール(丸ゴシック)だ。ハイフンが全角だなあ

光学的に印画紙に焼きつけているためか、輪郭がややぼやけてるところもミソだ。アナログテイストがある。

これをそのまま使おうかと考えたが、権利の侵害になりかねない。この記事はそう考えて有料記事にはせず「個人で楽しむことを目的」とした記事にするけれど……。そして、ほかにも「ぼかし」を使う練習が必要になる。

だから「印画紙ベース背景レイヤー」を作り、その上に「似た雰囲気のロゴ」を作成して当てはめてみたのが以下だ。

Adobe Illustratorで画像をトレースしてベクター画像で上記の文字のロゴを作れるひとは、もちろんそのほうがあとで応用が効く。

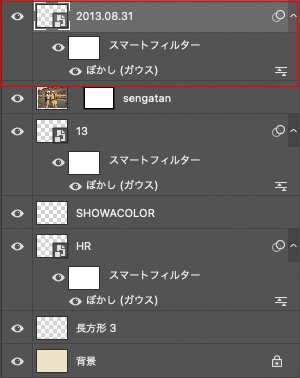

「いまでは外資系だと大学生に思われている」あの会社のロゴにインスパイアされた

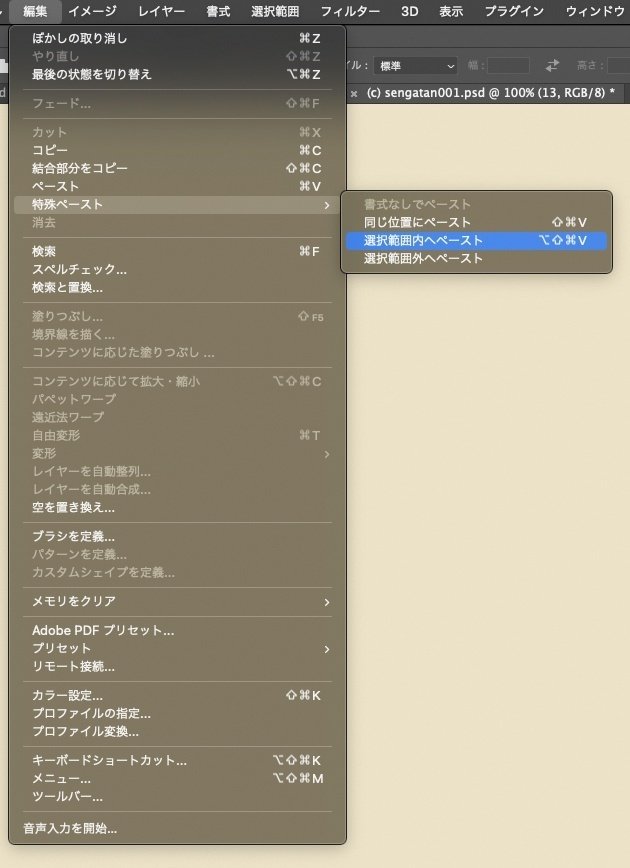

いずれも、似た感じフォントを以前ならラスタライズ(ラスター画像化)してガウスぼかしをかけてにじませていた。いまは「スマートオブジェクト」に変換している。拡大しても使えることと、文字部分の打ち直しが可能になるから、このほうが便利だ。「にじみ」をうまく使うことが「デジタル臭さ」を消す秘訣だと私は思う。

字詰めや文字間を変え、さらに画像化してぼかしたり

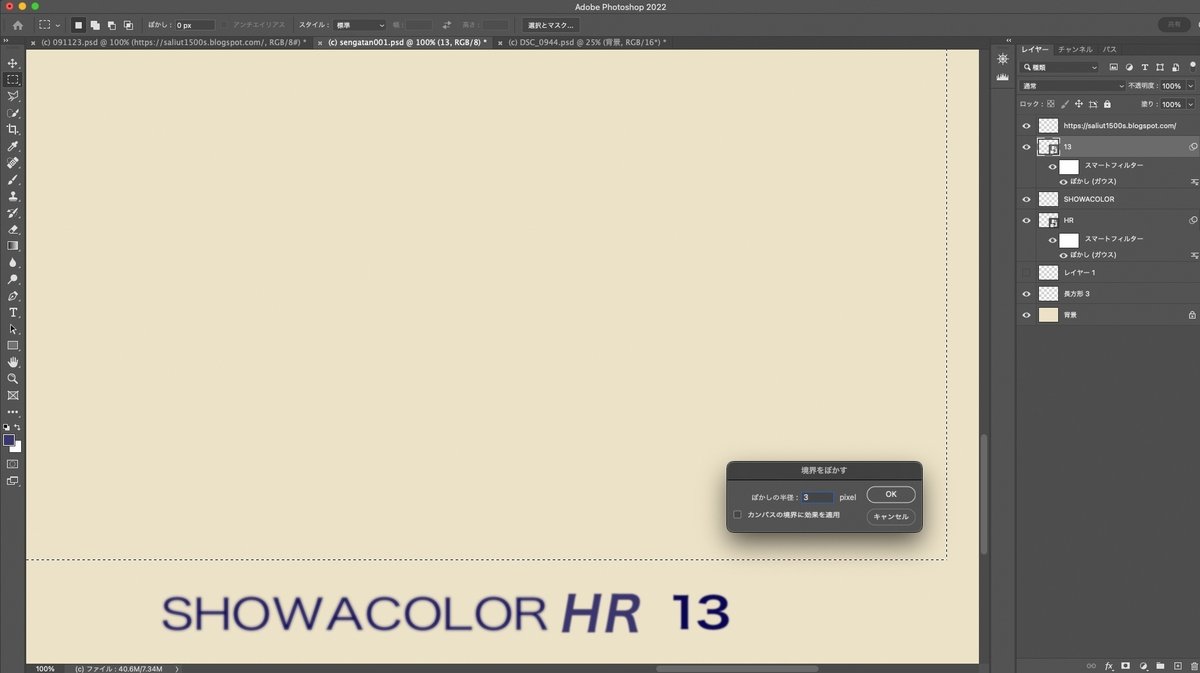

ためしに、先日作成した「退色した感じのカラー写真」をこの「退色した印画紙背景レイヤー」に貼りつけよう。そのときにも、そのまま貼りつけるのではなく、貼りつける部分を選択して、境界線を数ピクセルぼかすとそれらしくなる、気がするんだ。

先日作成した「退色した写真」を貼りつけるのに選択範囲を設定しよう

さらに先日作成した「退色した写真」を乗せたよ

どうかな。それっぽくなったと思わないかい。思うよね。思うはず。思おう。

■「デート機能の日付」を画面内に入れる

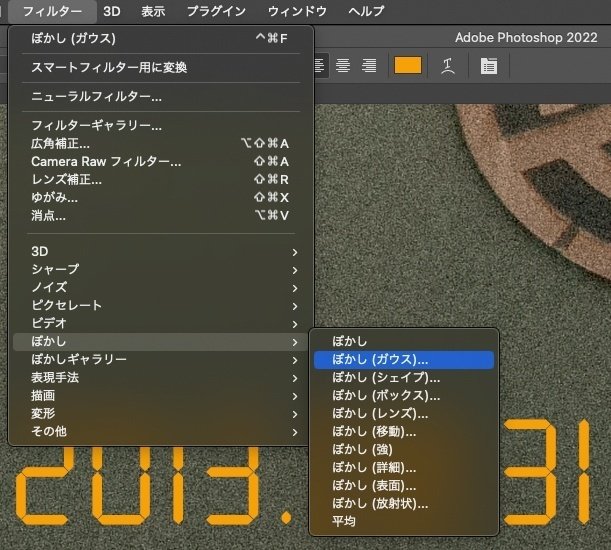

フィルムカメラでも、写真の画面内に日付を入れる機能がついていた。一眼レフには1980年代ならば、デート機能のある裏ぶたに交換ができるようになっていた機種が多い。フラッグシップ機ではコマ間に日付を入れる機能のある裏ぶたや、撮影データを入れられるものもあった。そして、1990年代のコンパクトカメラにはほぼ標準的に搭載されていた。

これらはフィルムの画面内に、LEDなどで日付を焼きつけていた。だから、やはり文字の輪郭はいささかぼけた感じになっていた。それを再現してみよう。

なお、現在のデジタルプリントでは、EXIFデータをもとにDPE店でプリントをする場合に画像として文字を入れるので、輪郭がぼやけることはないはずだ。

この日付をぼかして入れるのも、上記のロゴの輪郭をぼかして作成することができるならば簡単だ。同じテクニックだからだ。

まず、デジタル時計のようなフォントをパソコンにインストールして、それで日付を写真上に配置して、「スマートオブジェクト」に変換して「ガウスぼかし」をかけるだけだ。ぼかし具合は好みに応じて調整しよう。

ここではDigitalismを使用させてもらった。

個人使用のみ許諾されているので、商業利用には申請などをして料金をお支払いしよう

(本稿はそういうわけで無料記事にしています)

旧バージョンでは「ラスタライズ」を選んでラスター画像に変換してぼかした。

現行のバージョンでは「スマートオブジェクトに変換」を選択できるので、それを選ぶと便利だ

文字部分だけを打ち直すこともできる

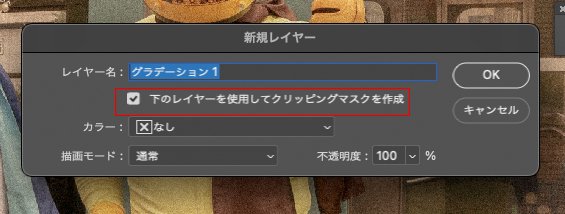

■グラデーションツールで光線引きを作る

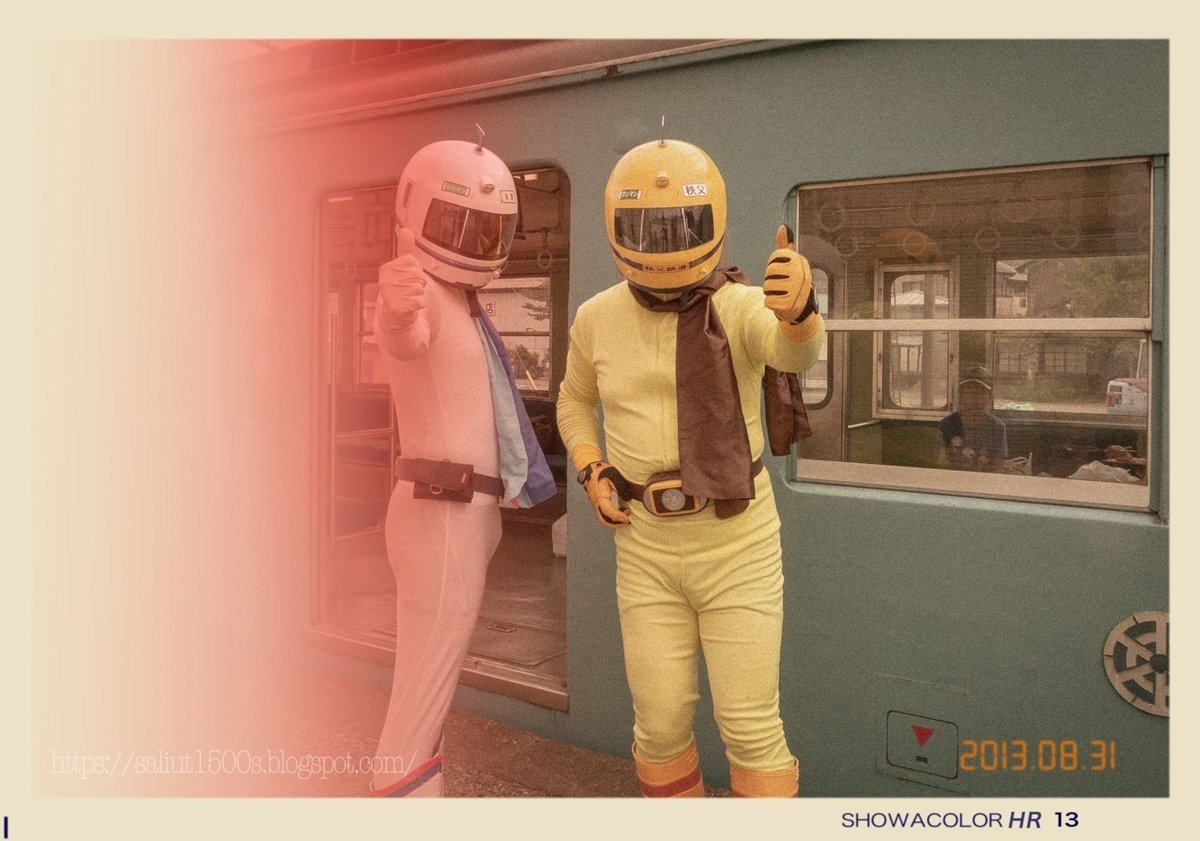

退色して色みが浅く色かぶりがあり、ぼんやりして粒子が見える感じの画像ができたら、これにさらに手を加えて「カラーネガの同時プリントらしい特徴」を与えていこう。

いくつか考えられるが、「光線引き」などはいかがだろうか。光線引きとは、フィルムの巻き戻しを完了するまえに、裏ぶたをうっかり開けてしまうことなどによりフィルムによけいな光があたって感光してしまうことで起きる現象だ。

あれはほんとうに泣けたんだよ。興奮してあわてているときに限って巻き戻しを忘れて裏ふたを開けてしまいがちだから。デジタルカメラでは裏ふたが開かないのはめでたい。

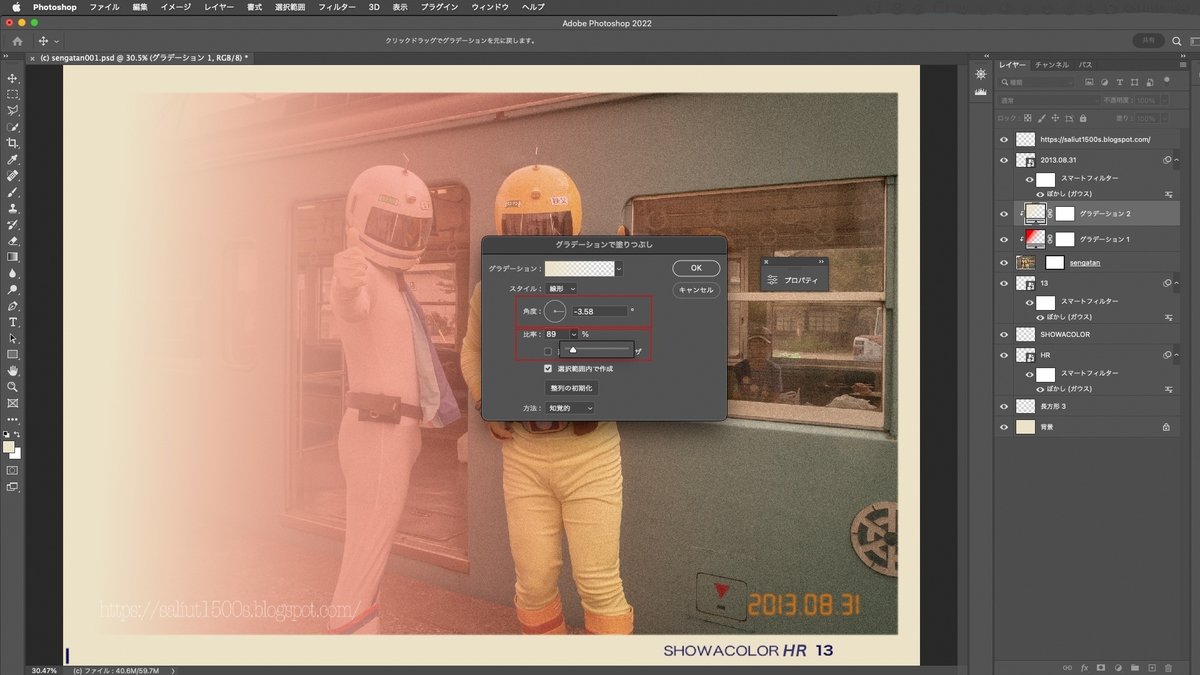

それをPhotoshopで作ってみよう。グラデーションツールを使い、画像のうえにグラデーションを重ねればいいだけだ。

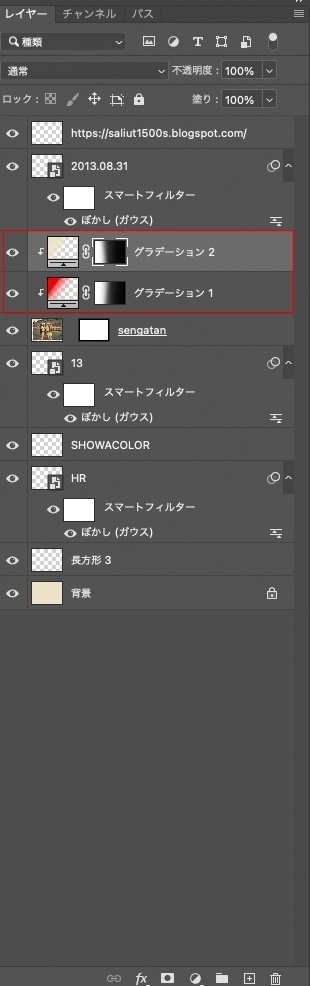

はめこんだ画像にのみグラデーションをかけることができる

まずは、赤でグラデーションをはめ込んだ画像の上層に重ねた。光線引きをしたところは、赤やオレンジなどの色みが乗る印象があるので。カラーネガのオレンジベースの影響なのか、理由はわからない。

光線かぶりがひどい部分は完全に感光してしまう。ネガフィルムであれば真っ黒になるので、印画紙の地色になる。そこで、印画紙の地色のグラデーションを上層に重ねよう。作り方は同じだ。

向きや長さなどは調整して赤い部分が微妙に残るように。

赤地がわずかに残る感じに

考えてみると、退色や印画紙の黄変、光線引きというものは私にとっては「カラーネガプリントで生じてしまう困った部分」でもある。だが、それこそもしかしたら、フィルム写真らしくいまのみなさんに思わせて「エモ」を感じさせる要素なのかもしれない。そう思うと、なにやらおもしろい。光線引きは蛇足かもしれないけどね。

「レイヤーマスク」上に

それぞれグレースケールのグラデーションを描いたよ

■昭和テイストを味わうのはいいが悪用はしないでね

「昭和年間に撮影されてプリントされたカラーネガプリント」という感じにレタッチする方法について2回にわけて書いた。もし、みなさんに笑ってもらえたらならば、筆者がAdobe Photoshopの画面キャプチャーをしながら書いたかいがあるというものだ。

ほかにも、フィルム膜面への引っかき傷(スクラッチ)を入れることなどもできるかもしれないが、スクラッチだけはどうしても好きになれないので、筆者は作る気がしない。昭和の時代にいかにフィルムに傷を入れないでプリントするかに腐心したから、傷はいやなんだ。技法的には白い線を入れればいいだけだから、やってみたい方は考えて挑戦してほしい。

最後にお約束としての注意事項を記しておきたい。これらの写真をレトロに見せる技法は、みなさんにも試してもらえたらうれしい。だが、写真コンテストなどに「本物の古い写真」と偽って応募して、賞金を得るような「悪用」をしないようにくれぐれもお願いしたい。「古く見えるようにレタッチをしました」と、正直に申請すれば応募できる写真コンテストにこういう技法を使うのはいい。それでも、どういうレタッチしたのかをきちんと申告しよう。秋山さんとの約束だ。

筆者はかつて月刊カメラ誌の編集部員だったころに、月例フォトコンテストの応募担当を長くやっていた。業界内は狭いので他誌の編集者も顔見知りだったから、「某県のかのグループ所属のあのひとは要注意ですよね」「同一人物が名義を変えて複数応募しているようだ。片方はどうやら飼い犬の名前らしい」などと各誌の担当と当時は情報共有をしていたし、あまり腕前のいいとは思えない「ずるをしましたレタッチ」を見破っていたものだ。合成する部分の境界線をにじませていない、濃度や光の向き、影を見ればわかる程度の稚拙なものが当時は多かった。いまはどうかわからない。

合成写真を応募要項でみとめていない自然風景の写真コンテストなどに応募された、審査員が見抜けなかった合成写真が入賞してしまうと、タレコミもたくさん来る。有名撮影地で撮影されているものは、ほかの撮影者がたくさんいるものだ。だから、不正はたいてい露見するといっていい。

ついでにいうと、他誌の写真コンテストの応募票でべつの雑誌の月例コンテストに送るのは、担当として差別することはもちろんはしないが、応募者への心象はものすごく悪くなる。しかも他誌のコンテストに応募して落選し、そのまま使い回された痕跡を見つけてしまうと、受けつけた側としては愉快な気持ちになるはずはない。そういう雑なひとは写真自体も雑なことが多く、たいてい落ちる。「編集長と知り合いです」と応募票に書いてあっても「へえ、奇遇ですね。俺も編集長と知り合いなんですよ」としか思わない。「入賞するように審査員の先生にうまくとりなしてくれ」と職場にずうずうしい電話をかけてきた「友人」には、その後二度と会っていないし、生涯ゆるさないぜ。まじめに一生懸命がんばっているほかの応募者と、俺たちの仕事への最大限の侮辱だもんな。

そういう、ずるをして写真コンテストに入賞しても、のちに不正が発覚して入賞の取り消しになるのは、ものすごくカッチョ悪い。審査員を補助しながら審査を進める担当編集としても、編集長に注意されながら応募者に連絡し、不正を確認して入賞取り消し処理するのは後味が悪い。その日のそれ以降の仕事に精神的に支障が出る。だからやめてほしいんだ。編集長として自分で連絡するのだって、立場上お客さまにご注意申し上げないといけないわけだから。それもしばしば自分の親くらいの年齢のみなさんに苦言を申し上げるんだぜ。気が重いし不愉快で、やはりごめんだ。

趣味とは、気持ちよく人生を過ごすためのものだ。それなのに、趣味で悪いことをするのは意味不明だ。そうは思いませぬか。

「秩父鉄道でぼくたちと握手!」という感じ

今回はひとつの絵柄に「全部乗せ」をしてしまった。さすがにやりすぎた感じもある。そこで、最後に以前作ったそのほかの例もご覧にいれよう。「偽昭和写真」というよりも「味写」に近い。

オジサンは(^^ゞ(^^ゞ(^^ゞ

頑張って昭和のナウい写真を作ったよ!!!

若い子には☆☆☆

刺激が強すぎたカナ〜(^^;)(^^;)(^^;)

ナンチャッテ!!!

(おじさんLINE構文でいらっとする超蛇足)

いいなと思ったら応援しよう!