増え続けるシニア層向けコワーキングを妄想する:今日のアウトテイク#275(2024-08-19)

<アウトテイク>

・SNSに投稿するのではなく、これを自分SNSとした投稿

・記事として仕上げる前の思索の断片、または下書き

・一部、筆が乗ってきて文字数多いのもあり〼

・たまに過去に書いたネタを展開する場合も

・コワーキング関連のネタが多め

・要するに「伊藤の現在地点」

・いずれKindle本にまとめる予定

#今日のBGM

#今日のコトバ

「仕事だ、がんばらねば!」と思うと、ライブとかも、すごくつまんなくなるでしょうね。

不思議ですね。

「どうでもいいんだ」と思ってやると100%なのに。

(清水ミチコ『モノマネって、なんであんなにおもしろいんだろう。』)

#「コワーキング曼荼羅に学ぶローカルコワーキング基本のキ」受講者募集開始

9月より、「コワーキング曼荼羅に学ぶローカルコワーキング基本のキ」を開講します。

この講座は、14年前のぼくと同じく、自分たちにコワーキングが必要と考える人たちを対象にした講座です。場所貸しのビジネスありきではなく、参加するワーカーのカツドウがより良い社会にするために有効であると考える人たち、その人たちを支援したいと思っています。

自分たちのコワーキングの開設・運営をお考えの方は、ぜひ、上記のサイトをチェックください。

#日本のおばあちゃんの味がアメリカを席巻

こういう起業ばなしにほっこりするのは久しぶり。日系アメリカ人の祖母のレシピから作った、「Bachan's(バーチャンズ)」という名前のバーベキュー・ソースが大ヒットという話。

とにかく「Bachan's(バーチャンズ)」って、そのネーミングが素晴らしい。「なんだそれ?」と、日本語がわからないアメリカ人にきっと聞かれてるだろうけど、なんだろうと思わせる段階でマーケティングとして成功している。

もちろん、それだけではなくて、記事にあるようにこれまでにないテイストがBBQ好きの舌にヒットしたわけで、でなければ7,000万ドル(約110億円)を超える収益なんて上げられない。バチっとハマったんですね〜。

2019年の創業というが、時まさにパンデミック、その後、資金調達も積極にして、2022年に黒字化しているって立派。

ところで、「主要な成分の一つであるみりんは、日本で7代にわたって同じ家族によって作られたもの」だそうだが、「代々続いた家族経営」というのがなんかウレシイ。

で、それって、どこなんでしょうね。気になるなぁ。

#増え続けるシニア層向けコワーキングを妄想する

もうひとつ、ビジネスネタ。こっちもスゴイ。

この雑誌が売れない時代に、シニア女性向け雑誌「ハルメク」が、2025年3月期の第1四半期決算(4〜6月期)に489,333部を発行した、という話。「売上高にあたる売上収益は93億2000万円(前年同期比13.2%増)、営業利益は6億400万円(同8.9%減)」ですって。

おまけに、ハルメク物販事業の売上高は55億5500万円(同9.1%増)とこれまた増収。

シニアの女性に的を絞ったのが功を奏したのだろうが、こっちもネーミングがいい。「ハルメク」って要するに「春めく」にかけてるんでしょうけど、サイトの「まいにち 好きが みつかる ハルメク365」というコピーも秀逸。これには、世の女性がた、ビビビと来るはず。

そのウェブサイトはこちら。

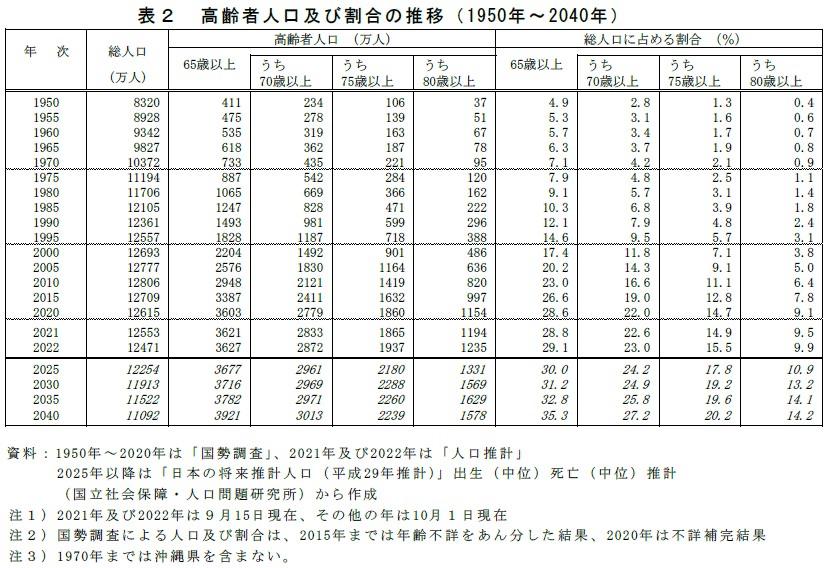

ところで、そのシニア層って一体何人いるのだろうか、と思って調べたら、総務省の2022年9月15日現在推計によると、65歳以上の高齢者人口は、3627万人と、前年(3621万人)に比べ6万人増加し、過去最多。総人口に占める割合は29.1%と、前年(28.8%)に比べ0.3ポイント上昇し、過去最高らしい。

そのうち男性は1574万人(男性人口の26.0%)、女性は2053万人(女性人口の32.0%)と、女性が男性より479万人多い。ハルメクのマーケットはここ。この明確なセグメントがマーケティングには不可欠。

ちなみに、これが2050年になると、約36%が高齢者になると予測されている。まさに超高齢化社会真っ只中で、実は世界的に見ても日本は高齢化社会のトップランナーとして突っ走っている。(2050年あたりには韓国に抜かれるらしいが)

で、話を戻すと、その2053万人のシニア女性を対象に、4〜6月の3ヶ月間で489,333部の雑誌を販売したということだが、実はこの雑誌、一般の書店では販売していない。そうそう、サブスク、定期購読のみでこの数字。

印刷証明付き発行部数というのは、出版社の自己申告ではなく、印刷所から出荷された実際の部数だそうだから、つまり、実際に489,333部が売れているということ。

1ヶ月に換算すると163,111部。繰り返すが雑誌が売れない、どころか、続々と休刊しているこのご時世に、この勢いは注目に値する。

見ると、月額プラン780円、年額プランが7800円で2ヶ月分お得。←これはどこの出版社でもサブスクの際によくやってるが、この手頃な価格設定も売れている理由かも。

お申し込みはこちらから。

前述の通り、日本はどんどん高齢化する。もう止めようがない。2040年には3,921万人、総人口の35.3%になる。

で、またまた妄想した。

その高齢者の中にも、この「コワーキング曼荼羅」に示す8つのテーマ(と、その外側に広がるサブテーマ)にマッチするカツドウをする、あるいはしたい人がいてもおかしくないと思うのだが。

今でも、リタイア後も何かしら自分の達成したい目的や、解決したい課題を持っている人は少なからずいる。それはハルメクみたいに女性に限らない。そうしたカツドウするシニア層向けのコワーキングってどうだろうか。

いや、年齢で利用者を分けるという意味ではない。言ってみれば女性向け、女性のニーズにマッチしたコワーキングがあるように、シニアのそれがあってもいいのではないか。

今まであまり真剣に考えていなかったけれど、このニーズは早晩クローズアップする気がしてきた。

もしかしたら、カツドウ的なシニア層のために老人ホームや介護施設にコワーキングが併設されるというケースも生まれるかもしれない。(もしかしたら、すでにある?)コワーキングはそもそも人と人をつなぐハブであり交流の場であるから、あながちないとは言い切れないと思う。

そうして、シニアが持つ知見や、あるいは人脈、要は彼らが長い人生の中で蓄積してきたあらゆるリソースが、コワーキングをプラットフォームにして次の世代へと継承していく。

高齢化が進めば町内にひとつやふたつ、そういう人たちのためのコワーキングがあってもいい。と言うと、「公民館があるじゃないか」という人もいるだろう。そう、公民館がある。あるのだが、コワーキングのこの5つの本質を理解して共用スペースとして提供しているところはまだほとんどないと思う。

そういえば、スウェーデンだったか、大学生とご老人が同居してお互いに補完し合うというのを読んだことがある。あんな風に、世代間を広げた人間関係を育む装置としてコワーキングを考えてみるのは無駄ではない。

大事にしたいのは、引き継いでいくということ。言ってみれば、先の「Bachan's(バーチャンズ)」のバーベキュー・ソースもそれだ。

そういう仕組み、共同体としてコワーキングが機能する。

実に素晴らしいことだと思うのだが、どうでしょうね。

ということで、今日はこのへんで。

(カバー画像:Jeff Sheldon)

ここから先は

最後までお読みいただき有難うございます! この記事がお役に立ちましたらウレシイです。 いただいたサポートは今後の活動に活用させていただきます。