司法書士試験 記述式答案構成について

司法書士試験記述式の答案構成用紙についての記事です。

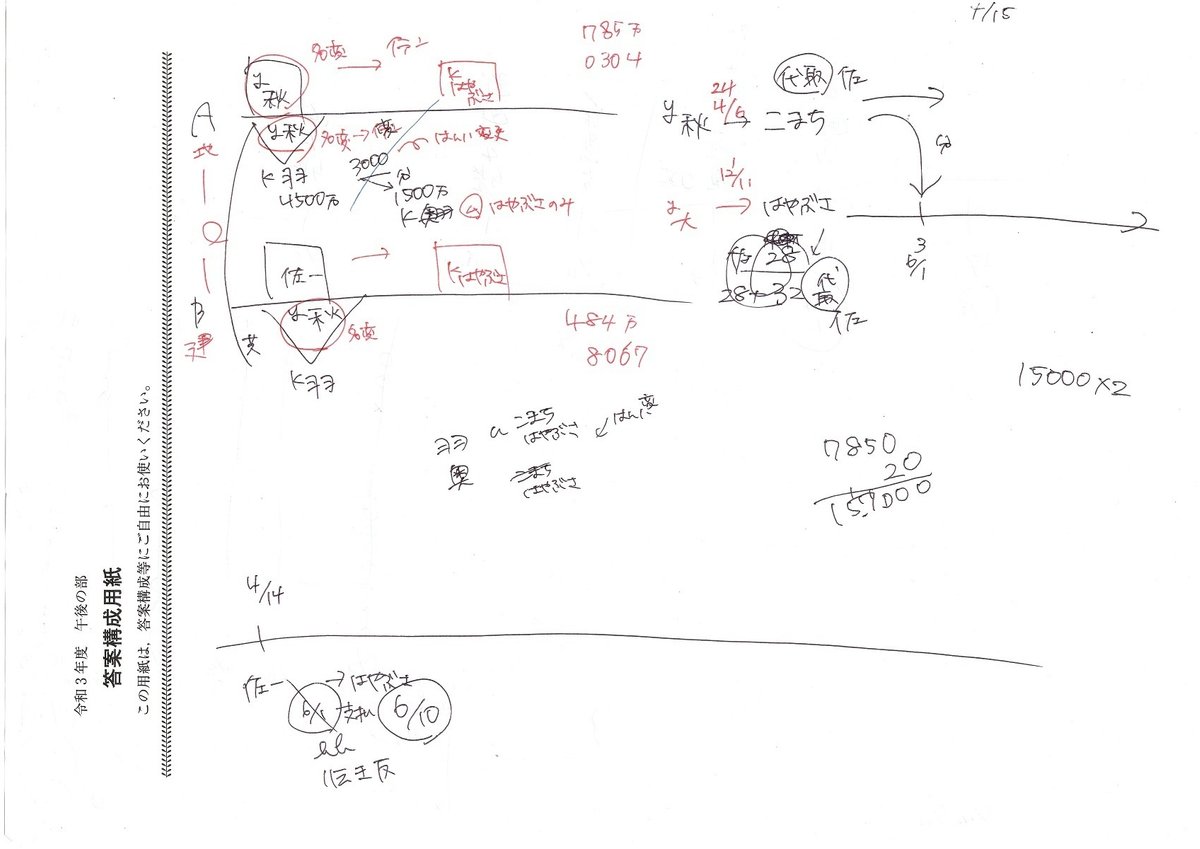

令和3年度の試験で使用した答案構成用紙

答案構成にあたり参考にしたもの

答案構成の仕方はどうやって学んだか?というと、松本先生のリアリスティック記述式です。というのも、伊藤塾のアドバンスコースには答案構成の講座がなかったからです。中上級講座なので答案構成の仕方がわかっていることを前提に演習が始まります。

伊藤塾の演習では、当然、答案構成例として山村先生の方法に基づく答案構成用紙が回答冊子に載っていたのですが、商業登記法は松本式と山村式にそんなに大きな違いはないかなという印象でした。しかし、不動産登記法はかなり違う印象で、山村式は実際の登記記録を意識した書き方、松本式は幾何学図形を使用した直感的な図を作成する書き方という印象です。

不動産登記法に関して、松本式の図が私にはすごく相性良かったです。書記官研修時代に法定地上権の成否を考えるときに書く図に似ていて親和性が高かったというのと、混同の問題を直感的に解くのにも使えるのですごく便利です。一度読んでみる価値はあるかと思います。

解説(不動産登記)

私が答案構成をする上で一番重要視していたのはページをペラペラめくらないこと、そのために細かい情報以外はできるだけ答案構成用紙にメモすることです。近年は、問題文も添付資料もとにかく分量が多く、いくらマーカーで印をつけていても、ペラペラとページをめくって必要な情報を後から探さなければなりません。短期記憶が得意で一読のみで要領を得てしまう方や、後から必要な情報に戻るのに時間がかからないタイプの方は、答案構成用紙にメモする時間自体がロスになるのでおススメしませんが、私のように短期記憶や問題文に戻って探すのが苦手な方はガッツリメモして氏名住所などの細かい情報以外は答案構成用紙だけを見て回答するのもありだと思います。

ただし、移記ミスのデメリットもあるので比較衡量して決めてください。

まずページの行き来をしない程度に問題文を斜め読みしながら黒ペンで基礎情報を書き込んでいきます。

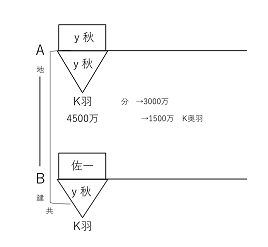

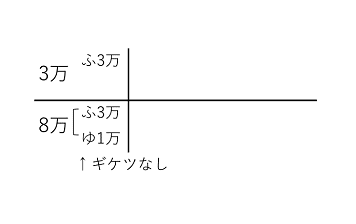

詳しくは本の内容に関することになるので著作権的に全て説明はできないのですが、下記の状態を表しています。

A土地の所有者が有限会社秋田商会で、債権者株式会社羽後銀行、債務者有限会社秋田商会の根抵当権が付着していて

B建物の所有者が佐藤一郎で、 債権者株式会社羽後銀行、債務者有限会社秋田商会の根抵当権が付着していて

両根抵当権は共同根抵当権である

共同根抵当権を分割予定(メモ)

右上の会社のメモは私の個人的なメモです。会社分割や合併を頭の中で考えることが苦手なので逐一図式化していました。

左下のメモは登記原因日付がややこしいときや時系列がややこしいときにメモしていたものです。許可がなくて1回目で申請できずに2回目で申請したり…といった確認のために記載しています。本試験では利益相反の承認の点のみだったので書き込む量は少なかったです。

ここまでメモ出来たら、問題文を詳しく読みながら1回目申請に関係することは赤、2回目申請に関係することは青で追記していきます。

ペン色を変えるのは、枠ずれを防ぐ意味もあるのですが、思考過程をできるだけ残して保険をかけるためです。構成用紙を見ながら答案用紙に記入する際「あれ?間違えてる?」と思うことってたまにありませんか?全部同じ色で書き込んでいると、移記ミスなのか思考過程のミスなのか分からなくなると思うのですが、段階に分けて色分けしていると、それが問題文から移記し間違えたのか、思考過程で間違えたのかすぐ分かるので、遡る地点が明確で万が一の時に楽です。

なお、ペンと持ち替えると時間ロスなので私は3色ペンを使用していました。(本試験、テンパり過ぎて青ペンに変えるの完全に忘れていますね…)

解説(商業登記)

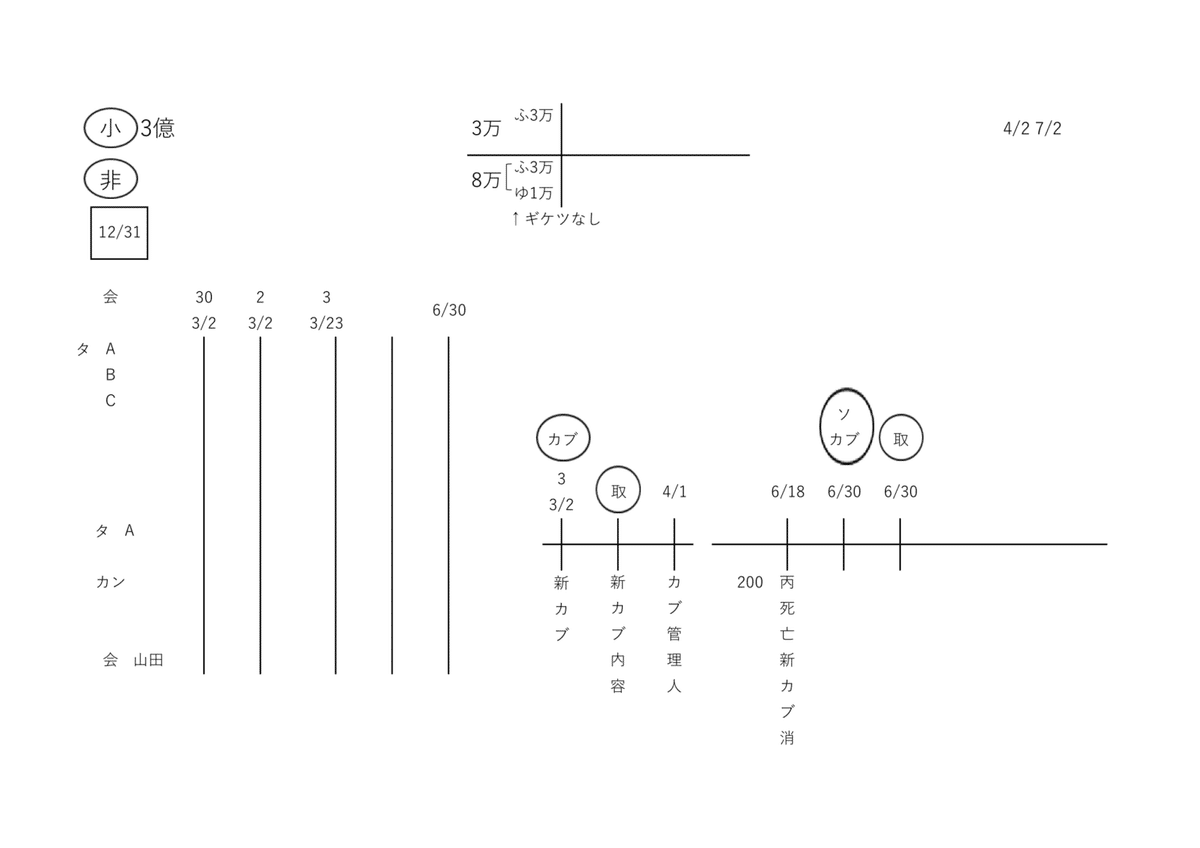

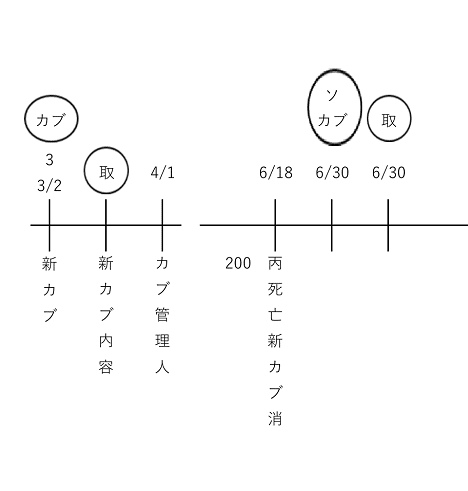

商業登記も不動産登記同様に問題文をさっと読みながら基礎情報を黒ペンで書いていきます。

右上に小さくメモしている日付は登記申請日です。これもペラペラめくらないために最初に読んだ時点で答案構成用紙にメモしていました。

左上は会社の属性メモです。後で変更がある場合があるので右側は少し空けておきます。

上部真ん中は発行可能株式を超えていないか?や4倍ルールをチェックする欄です。下を分母、上を分子と見て四分の一を下回らないか常にチェックします。ついでに種類株式の内容もメモして各種手続きに疑義がないか意識します。

右下は時系列で出来事を並べています。松本式だとメモしない気がしますが、ぺらぺらしないために逐一メモしていました。上に日付と会議の種類、下に登記事項に関連のありそうな出来事をメモしています。

ここまでメモ出来たら、また同様に問題文を詳しく読みながら1回目申請に関係することは赤、2回目申請に関係することは青で追記していきます。

役員変更は松本式を取り入れています。本試験ではシンプルな問題でしたが、複雑な問題になるほど整理に役立った印象です。

振り返ってみると「こんなに書いてるから時間足りなくなるのでは???」とご指摘を受けそうですが、自分のいろんな性格や特性を考慮した上で、頭の中で考えるリスク・構成するのにかかる時間・移記ミスのバランスを配分した結果、このスタイルにたどり着いたので、司法書士試験を受け直すとしても同じ方法をとるかと思います。

答案構成の仕方は人それぞれですし、人によっては全く答案構成用紙を使用しない場合もあります。ぜひ自分に合った方法を見つけてみてください。

この答案構成を使用した回答がどのように採点されたのか?は次の記事からどうぞ。