小説『エミリーキャット』第68章 ・ エミリーの友達

『夜でも紅茶を飲む悪い癖がついちゃって』

と順子は笑いながら無印良品らしき無色透明のティーカップとソーサーを彩の前へ差し出した。

そして持ち手が猫の顔になったまるで小さな玩具のようなティースプーンをソーサーに添え置くと急に思いついたような顔をして、

『どこかに車、停めていたりしないわよね?』

『いいえ、私、免許はあるんですけどお薬を服用中で…

その為に運転はドクターストップがかかってるので今はまだ…』

『あら、そうなの?』

”お薬ってなんのお薬?”と彼女は思わず訊ねかかって次の瞬間その言葉を飲み込むとこう言った。

『でもまぁそれなら安心ね、

私が無理矢理お引き留めしちゃったわけだしもしも帰りが遅くなったら私がタクシー代、お支払いするから紅茶に少しだけブランデーを垂らしてもいい?

私と一緒に飲んで欲しいの、

夜のお茶をね』

『…夜のお茶…ハイ・ティーね』

『そう、エミリーさんがそういって淹れてくれたのが香り高くて…

とても美味しかったのが忘れられなくて、

今でもつい彼の帰りが遅い夜とか辛い記憶が襲ってきたりした時には普段は私、お酒なんて飲まないんだけどそういう時だけお酒解禁にしてハイ・ティーを作っちゃうの、

しかもブランデーを強めに効かしたやや濃いめのハイ・ティーをね、お陰でこの頃お酒に強くなってきちゃって、

ブランデーって美味しいのね』

と順子は苦笑した。

『エミリーと…順子さんはハイ・ティーを暖炉の傍に座って…

ふたりで飲んだりしたんですか?』

紅茶に口をつけながらも上目遣いで順子を見つめる彩の視線はまだ微かに冷ややかだった。

『暖炉の傍?』

と、順子は遠い記憶を懐かしむように瞳を閉じるとそのままで小さく頭(かぶり)を振った。

『いいえ、居間のソファーの上でよ、テーブルをはさんでエミリーと差し向かいに、

でもそうね、

後ろのほうで暖炉は燃えていたわ、何度も振り返って見たけど、周りのソファーやマントルピースの上にまで猫達が眠っていて…

まるで絵の中に居るようだった…

オレンジいろの焔の色と私達のテーブルの上の燭台の焔の揺れる色だけがその室(へや)の灯りとなって仄暗くて高い天井にも壁にもそして私達の顔にまでその暖かい色が映って揺れていて…

とても素敵だった、

私生まれて初めて暖炉って見たんだけど…燃える炎や薪のはぜる音を聴きながらあそこでは現実の世界ではとても考えられないほど時間がゆったりと流れていて…

心から寛ぐことが出来たわ…』

『…そう…』

と彩は何かの塗料の跡とおぼしき黒ずみが残る古びたフローリングの床に視線を落とした。

そしてまるでその床の上へ知らぬ間に落ちた一本の自分の髪の毛の如く不在者的な声を出すと同時にそっと陰のように濃い睫毛を彼女は伏せた。

『ねえ、貴女、彩さん?

エミリーさんとは何かそのう…

特別に親密だったりしたの?』

『…どうしてですか?』

と彩は浅く傷ついた狼狽の瞳を順子に向かって下から掬(すく)い上げるように向けた。

『だって…そんな…

解るわよ、

彩さんから物凄い強いジェラシーの波動を私、ビンビン感じてるもの、さっきから顔もずっと怒ってるしね』

『…そう?そうかしら』

彩はややもすれば投げ槍な口調でそう言うと今度は暗鬱なため息をついた。

『あのね彩さんもし貴女を安心させることが出来るのだとしたら私、言っておいたほうがいいかもしれない…

私とエミリーさんはたったの二回しか逢ってないし…

最初は三時間くらいかな?

その次は一晩中話を聴いてもらったけど…

ただそれだけなのよ』

『話を?』

『ええ…

でも私はそれで救われたの、

彼女が真摯に私と向き合って私の話を聴いてくれたからこそ、

私は私の人生を棄てずにすんだ…

時間はかかってももう一度歩き始める勇気を持てたの、

私だけじゃないわ主人もそうよ』『ご主人も?

ご主人もエミリーと逢ったこと、あるんですか?』

彩の瞳が少しだけ意欲的に輝くのを見てから順子は答えた。

『いいえ彼は逢ってはいないけど…でも私を通してエミリーさんからのよい意味での影響は受けたと思うわ…。』

順子はそう言って“自分で焼いたものではなくてコンビニで買ったもの”だと

いうチョコレートチップ入りのクッキーをひとくちかじるとクッキーの欠片(かけら)が口中で溶けるのを待ってから唐突に言った。

『私、死のうとしていたの』

自身も自殺未遂で生死を彷徨った過去のある彩がさしてその言葉に驚きもせず順子の顔をただ冷静に見つめたことに気づきもしない順子は、地味でこざっぱりと簡素なダイニングに優しく虚ろな音を立てて鳴る古い振り子時計へと視線を送りながらその遠い過去へ思いを馳せるように言った。

『だからあの森へ入ったの…

そんな時、森奥の木の間隠れに灯(とも)るオレンジいろのあの窓灯りを見つけたわ、

信じられなかった…

あんなところにまるで少女の頃夢見たような…

バーネットの“秘密の花園”や秘密の花園に出てくる主人公達が住んでいそうな優雅な洋館がひっそりと闇に隠された宝石のように建っているだなんて、

最初は私、気がふれたのかと思ったくらいよ、

でもあそこでの時間は…

時に夜なのに純然たる夜ではないような時もあって…

夜なのにまるで昼のような、

時には朝を感じさせるような…

まるで白昼夢の中に彷徨い込んだような感じを受ける時があったわ、

きっと時間が定まって流れていないのね、

まるで時流が河のように数種類あってそのせいか、ちょっぴり混乱しそうにもなるけれど…

不思議とそれがちっとも不安や心地悪さには繋がらなくて…

あんなことは現実の世界ではあり得ない現象よね、

兎に角、あの闇の奥で揺れるオレンジいろの窓はとても最初見つけたばかりの時はそれが人の棲む家の窓灯りだなんて信じられなかった、』順子は酷く辛い記憶に繋がるはずのそのことをまるで甘美な思い出を語るかのようにどこかうっとりとして話した。

『夢でも見ているんじゃないかと思ったわ』

と言って順子は頬杖をついたまま目を閉じた。

『でも夢じゃなかった…』

『ええ…私あの森奥で手首を切って死のうとしたの、でも…

情けないわね…躊躇い傷ばかりが3本、4本、5本と増えてゆくのに手首にも首すじにも…

酷く血まみれになる割りには人間ってなかなか死ねないのよ、

いっそのこと持ってきた抗不安薬や強力な睡眠薬、その他にもいろいろ持ち出してきていた薬を缶ビールやウィスキーで一気に呷って……でも莫迦ね私、

自分は看護師なのに…

そんなもの、たとえ大量に飲んだとしてもそう易々とは死ねやしないことくらい識っていたのに、

森の奥の奥へ行ってそこで出血多量なほど手首を掻き切れば…

意識を失ってそのうち死ねるかもしれないだなんて…

甘いことを考えていたの、

ここなら人目にはつかないし、

とうに死んだ後でいつか遺体となって発見はされるかもしれないけど…

あるいは何年も野晒しとなって、白骨化するまで見つからないかもしれない、もしかしたらそのままもう発見なんてされないまま森の中で朽ち果てるかもしれない、

それでもいいやなんて思いながら…』

と順子は遠い眼を窓辺にたっぷりとギャザーを寄せて垂れ掛かる象牙いろのドレープカーテンへと投げかけながら更にその先にある窓外の闇の奥へと視線を延ばしながらこう言った。

『それでもまだ意識が朦朧としながらもちゃんとあった私は抗不安薬のせいで妙に恐怖心が消失してしまって…ふらふらになりながらも森の奥へ奥へとまるで散策でもしているかのようにどんどん足を踏み入れて行ってしまったの…』

順子はふいに立ち上がり、部屋の全灯を消すと窓際のサイドテーブルの上にあるスタンドの灯りだけを点し窓辺へ歩み寄ると窓外の闇を見つめたまま彩にというよりは自分自身に向かって囁くように言った。

『今から思えばあれは…

薬のせいなんかじゃなくて……

エミリーさんに呼ばれていたのかもしれないわ…

彼女に呼び寄せられて…

あの森へ彷徨い込んだのも、

あの館に惹きつけられてどんどん近づいていったのも…

エミリーさんが私を呼んでくれていたからなのかもしれないって…

今では思うことがあるの』

『エミリーが順子さんを呼んだ?』窓辺に立つ順子はそのいかにも不満げな彩の声色に振り返り、彩の目の前の椅子に座り直すと困ったような微苦笑を漏らしながらこう答えた。

『ええ、でも…ねぇ彩さん

そんな眼で私を一々にらまないでよ、貴女きっとエミリーのことが…

特別な意味で好きなのね?

だから私とエミリーさんとのことを疑って嫉妬しているのかもしれないけれど…私には大好きな彼が昔も今も居るのよ?』

『……』彩は無言のまま薄くそこはかとない羞恥の中で麻痺したような意味不明の小さな笑いをまるで順子の言葉に対する応えのように小さく一つ漏らした。

『…まあ解るような気はするわ、

エミリーさんは見かけはとても女性美にあふれれた人だけど…

でもなんといったらいいのかしら、とても可愛らしくて少女のような頼りなさもあるのにそれと同じくらい…時折まるで巨人のような強靭さや…

それでいて弱っている人をねぎらう優しさや勇気をあらゆる場面において秘めていて…

そのせいかな?

そこいらの普通のありふれた…

というか最近のちっさい男性達なんかよりは女性が惹かれてしまうような…独特の牽引力というか…

本人は気がついていないかもしれないけれど…

どこか魔的な魅力はあると思う、でもそれは決して不吉な魔ではないの、

母性愛と父性愛の両方をまるで兼ね備えているかのような雰囲気があって…

不安な人は彼女にずっと包み込まれたくなるもの

でもきっとエミリーさんは生きている時にきっととても激しい苦労をしてきたのね、

それで培われた彼女のそれは…

彼女自身気がついていないカリスマ的な魅力なのかもしれない…

お蔭で適切な助言もくれたわ、』

『助言?』

『ええ、でも貴女のことも少しくらいは聴かせてよ、

さっきから私ばっかり話してるじゃない、

ねぇタロウ?』

順子の隣に寄せた椅子の座面にまるで人間のように座ったタロウが順子に鼻を鳴らしながら長くて大きな口吻(こうふん)を頻りに寄せてきたので順子はそう言ってタロウが自分の唇を舐めるのを朗るく赦した。

『でも…話せばきっと…

軽蔑されるわ、軽蔑されなくても…きっと順子さん色眼鏡で私を見るようになるかもしれない』

『ならないわよ、

なるんならとうになってるわよ、だいたいもう気づいてるんだから私、

貴女エミリーさんと恋仲だったんでしょう?』

『……』

『素敵じゃない、

私とは悩みの相談相手になってくれただけだったけど…貴女はエミリーさんにとってはきっと…

もっと特別な人だったのね』

『そんなことよりも…』

と彩はやや頬に血が登るのを感じながらもそれを隠すように瞳を伏せて口調だけやや怒ったような言い方をした。

『順子さんは何故、エミリーが母親、つまり美世子さんを殺めただなんて思っているの?

別に根拠なんてないでしょう?』『私が何も個人的にそう思っているんじゃないのよ、ただそれは世間の噂よ、』

『噂…』

『本当に貴女何も知らないのね、まぁ年齢的には無理もないか、

あの噂が持ちきりだった頃はもう何年も昔のことだし…

この私だってそのリアルタイムのことは知らないのよ、

彩さんてまだ三十代くらいでしょう?だったらよほどネットで調べたりしない限りは詳しいわけないわよね…

今ではもうあまりあの森やエミリーのことも囁かれなくなってきたしね…

でも昔はエミリーとあの森のことは今で云うところのいわゆる都市伝説で…

まだネットが普及していない時代であってもかなり話題になっていたのよ

あの森があった時も…

無くなってしまってからも…

エミリーと”逢った''あるいは”見た”、あの館''ビューティフルワールド”へエミリーに招かれて”入った''という人達の話が雑誌に載ったりテレビでどことなく禍々(まがまが)しく取り上げられたり…』

『禍々しく?』

『ええ、なんといってもエミリーさんは死んだ人だからそれこそ魔の森の幽霊屋敷の美しき亡霊とか悪霊とかヴァンパイアとまで騒がれていた時期もあったし』

『悪霊??ヴァンパイア??

何!?それ、失礼しちゃう!』

彩はアーチ型の片眉だけを吊り上げると小さく怒った。

自分の中にさながら磁気嵐のように否応なしに起きる小さく、だが不安定な自然現象に抗うことがどうしても出来ない彩は敢えてその感情の嵐に抗うことを諦めることが時々あった。

諦めることにより彼女の中で渦巻く磁気嵐は大きく烈火の如く怒るのではなく、せめてそれを奥歯で歯噛(しが)むように憤りを敢えて小さく顕(あら)わにすることで辛うじてうわべだけでも鎮火するからであった。

彩はあまりにも苦しい時はそうやって自分自身に内側から鍵をかけて自分を閉じ込めてしまうのだった。

自分の中の猛獣をそうやって閉じ込めてなだめすかしたり、調教したりすることは、いつまでたっても馴れることは出来なかったが、どうしてもそれは彩の中で、

そして生きてゆく上で、必要なことだった。

磁気嵐を収めることにより猛獣も同時に制覇出来る、彼女は内心そう思っていた。

自分の中で自分の意思とは反対に勝手に起こる磁気嵐がその心の机上という小さな平面の範疇からさながら飛び出す絵本のようにジャンプアウトしてしまうのを彼女はこの時もそうやって辛うじて防いだからだ。

しかしそんな彩の狂おしい心模様をさして気にも止めない順子は呑気な口調でむしろ彩が見せる小さな怒りの蒼白い外炎に共感してこう言った。

『でしょう?

でもそんな風だったわ当時はね、エミリーさんと実際出逢った人達は決してそんな妙に黒っぽくてエキセントリックな噂を立てたりはしていなかったようなんだけど…

逢っていない人達のほうが、例えばテレビのメディアなんかはエミリーさんのことを化け物扱いで世の中を刺激していたわね、

そのほうが雑誌やテレビは売れるし面白おかしくスキャンダラスに書きたてたほうが人々の関心を煽ることが出来たからなんでしょうね、』

順子は音を立ててスプーンをややぞんざいにソーサーへ置くと、

三度(みたび)頬杖をついてどこかぼんやりと夢の中に居るような口調で言った。

『でも実際にはエミリーさんはお茶を出して悩みを聴いてくれたりスコーンやクッキーを出してくれたり…なんていったらいいのかしら、

まるで幽霊じゃないみたい、

あの館だってとても美しくて居心地もよくて…

猫ちゃん達も大人しくて綺麗な、みんなとても行儀のいい子達ばかり、

本当に幽霊屋敷だなんてとんでもない!

見たことも逢ったこともない人達が言ってるんだから無責任極まる単なる憶測によるでっち上げよ』『エミリー、順子さんにクッキーを出してくれたんですか?』

と彩は急にエミリーに関する都市伝説とはなんの関係も無いごく個人的な感情を些細な質問にすり替えると順子に向かって苛(いじ)ましくぶつけた。

『ええソーサーの上にほんの数枚添えて出してくれたわ、

焼きたてのバタークッキーとアメリカで覚えたっていうあまり甘くなくて…ザクザクした食感で香ばしい素朴なオートミールクッキー』

『私、それは食べたことないな、なんだか…

順子さんがうらやましい』

そう言いながらも彩の心の表面は温めたミルクに徐々に膜が張るように、あの沸々と煮立つような狂おしさは明らかにトーンダウンしていった。

それでも尚、ミルクの表面に張った被膜は空気の流動に敏感にそよぎ、常に不安定に蠢(うごめ)いていた。

流石にそんな彩の心の動きを感じた順子は新たに淹れた二杯目のハイ・ティーの杯を彩の前に出しつつ彩の心を探るように質問を差し向けた。

『あら、彩さんはそんなにエミリーさんと親密だったんならクッキーどころじゃなかったんじゃないの?』

『ええそうね、だって…』

と彩は少し早いビューティフルワールドでのクリスマスディナーやあの森の中での遅い午前のブランチのこと、エミリーと草の上で濃厚にどこか野性的に愛しあったことをまるで盗んだ宝石を隠すようにそっと秘めやかに省くと、

どこか誇らしげに語った。

しかしながら彩の話を聴いた順子の口調はどこまでもうっとりと陶酔し切っていた。

『キャンディケーキだなんてそんなジャリジャリしたもの、

奥歯の隙間に挟まったりして痛い思いをしちゃいそうなのに』

『それがちっともそんなことなくって…もうなんといえばいいのかしら、怠惰な甘さだったわ、

どうしようもなく甘くて…

それはもう不道徳で破天荒でルーズで莫迦みたいな甘さ…

あんなに甘ったるいお菓子を食べたら普通あまりの甘さにうんざりしてしまいそうなのに、全然そんなことがないの、

まるで一種の媚薬…

不思議ね、きっと現世のお菓子じゃなかったからなんだと思うわ、

あれはきっとビューティフルワールドだけに存在するものね』

そう語りながらも彩はキャンディケーキになぞらえて自分の心の襞の奥深くに秘匿したことを語ったが、『素敵だわ夢のお菓子ね、

私もキャンディケーキ、エミリーさんと白いドレスを着て食べてみたかった、いいなぁ羨ましい

森の中でのブランチだなんて』

と順子はいかにも人の善い微笑を見せて言った。

『ダメですよ、あれは私だけが許された食卓だったんだから』

『ああらご馳走さま、

いいわよ私にはちゃんと彼がいるんだもん』

ふたりは思わず声を揃えて笑った。

『アメリカに居たことを順子さんにはエミリーは打ち明けたんですね』

『打ち明けるというか…

ちらと言ってただけ、

幼少の頃アメリカに住んでいたことがあってその時に母親が向こうでアメリカの焼き菓子をいろいろ作るのを覚えて…

それを習って得意になったレシピがほんの少しだけあるのよって』『そう、じゃあきっとスコーンもカップケーキもエミリーは美世子さんから教わったのか…』

『お母さんの話をする時優しい顔をして嬉しそうに話すのを覚えているわ、

アップルパイなんか私にはとてもじゃないけど焼けなかったのに得意になったのは母がみっちり仕込んで教えてくれたからだって自慢してた』

『………』

『その癖、優しいお母様だったのねと言うと何も言わずにただ酷く淋しい笑顔を浮かべただけだったわ……本当はエミリーさんの母親は相当な…なんというのか、今風に言うところのいわゆる毒親だったって後からいろんなメディアを通じて知ったんだけど…。

子供時代彼女は母親からずいぶん暴力を受けて何針も縫うなんてことが珍しくもない日常だったって』

『………』

『でも…私ふと思うの、

それでもエミリーさんは本当は母親のことが大好きだったんじゃないかなって、

だからこそ母親のことをとても強く心の奥底では密かに求めていたんじゃないかなって、

だってとても自慢するのよ、

''母はお菓子作りが上手なだけじゃないの、母はなんでも出来るのよ”って、

お料理も編み物もお裁縫も上手で私や妹のドレスや服もカバンもなんでも作ってくれたって。

おまけに明るくて活発で社交的なとても美しい人だったって、

運動神経もよくてビリーさんとテニスに興じることもあったんですって』

『テニス?』

『若い頃のご夫妻はテニススクールへふたりで通っていたそうなの、妹のアデルちゃんもテニスが上手だったらしくて”でも私だけ、いつも球拾い専門なの”ってエミリーさん笑ってた…

あとバレエも習わせられていたそうなんだけどギクシャクした動きがまるでオモチャの兵隊みたいで可笑しいと母親に言われ続けて辛くなり六年も習っていたのにやめてしまったらしいわ、

アデルちゃんはバレエも凄く上手でプリマを抜擢されるほどだったそうだからそんな妹と比較されて辛かったのかな…

でもエミリーさんは何かにつけてどうしてもいわゆる出来のいい子であるほうの妹のアデルちゃんと比べられてはお姉ちゃんなのに何故貴女はこんななの?そんななの?と責められることが多かったらしくて…

エミリーさんは一時期失声症を患ったそうよ、

どうしてもスムースに話すことの出来なかったそのおよそ一年半はピアノで気持ちを代弁していたと言っていたわ…

だからピアノは”私の親友で代弁者”だって』

失声症を過去患った彩はそれを聴いて内心慄然とした。

そして一体私とエミリーとはどこまで似ているのかしらと彩は思った。

全然違う私達なのにどこまでも酷似しているのは何故?

普通自分に似た人に出逢うと何故だか微かな嫌悪感を抱いてしまうことがあるのに、エミリーだけは違う、

自分以上に彼女のことが愛おしい…。

彩はいつもの癖で鈍感を装ったまま順子に尋ね返した。

『ピアノが…親友で…代弁者…?』

『そう、ピアノは親友で代弁者、

そして猫達は誰よりも愛する家族で兄弟で子供達だって』

クッキーを摘まみながらしっかりとコニャックの薫りのするハイティーを二杯飲んだあと、

ふたりはブランデーグラスに入れたストレートのヘネシーを飲み干し次いでやや甘口のチェリーブランデーを飲んだ。

やがて順子夫婦の借家の中にある唯一高価なものだというシモンズのクィーンサイズのダブルベッドへと、ふたりはやおら倒れ込んだ。

ふたりが倒れ込むと同時にタロウがたっしとベッドの上へ駆け上がり、ふたりの間に嬉々としてその巨きな身体をぶりぶりと振るわせながら無理矢理割り込ませてきてふたりは悲鳴に似た笑い声を上げた。

『ああ、しまったわ、

ブランデーを二杯も飲むなんて、順子さんたらお喋りしながら薦め上手なんですもの、

ついつい飲んじゃったわ、

私ったら失敗した!』

『でも二杯目に入れたのはチェリーブランデーよ、

普通のブランデーよりはマイルドなんじゃないかと思ったんだけど…効いた?』

『私、お酒にそう弱いほうではないんだけど夕食を食べてないから結構今、効いてます。』

『あらっそうだったのね、

私はもうお夕飯すませていたけれど彩さんはまだだったんだ、

ご飯もう食べた?くらい聴いておけばよかったかな、

クッキー数枚じゃワンクッションにもならなかったかしら』

『ならない、だって生(き)のブランデー二杯ですよ』

『気持ち悪い?大丈夫?』

と順子は彩に向かって身を起こすと心配そうな眉をして彩を見つめ下ろした。

『気持ち悪くは無いけれど…

ウワバミの私でもかなり酔いは回ってきているみたい、

でも紅茶で緩和されてるせいかしら?

ふわふわして…いい気持ち』

『なんだ、それならいいんだけど…』

と順子は笑ってベッドへ横たわると板張りの天井を見上げながら

『エミリーさんは大抵ハイ・ティーにはブランデーを垂らすといっていたけど時々カルヴァドスって林檎酒を入れる時もあるんだと言っていたわ、

もちろんチェリーブランデーも…

果実酒を入れるといい香りの紅茶になるし夜の身体が暖まるって、私がブランデーだけはいいものを常備しとくようになったのはエミリーさんの影響なの、

あそこでの夜のティータイムが私には忘れられない素敵な思い出だから…』

と順子は言うと顔を寄せてきたタロウの長い口吻をむんずと掴んではぁっと洋酒の匂いのする呼気を吹き掛けた。

タロウは大きなくしゃみと同時に顔と肉付きのいい身体をぶるぶる振るって順子と彩は再び陽気な悲鳴を上げた。

『なんだかムカつく、

エミリーたら順子さんにはいろいろと話していたのね?』

微酔(びすい)しているからなのか?

彩はいつの間にか敬語ではなく昔からの親しい仲であるかのようなざっくばらんな口調となっていた。

『彩さん、

そんなんじゃないんだって、

気の置けない女友達にほろ酔いついでに少しだけ砕けて話してくれたって程度だったんだと思うわ、私の手首の傷の手当てをしながらきっと私を慰めようとしてそんな取り留めのないお喋りを敢えてしてくれたのかもしれないし』

『手首の傷…そんなに深かったの?』と彩の声は急に静かで甘やかになった。

『そうじゃないわよ、

言ったでしょう?

死にたいと思い悩んでいたのは本当よでも手首にも頸動脈にも躊躇い傷を何本も作ってしまって…

独りで死にきれずに泣きながら森の中を歩いていたの、』

『そしたらあの館の灯りが見えたのね?』

『ええ…』

『フラフラになりながら灯りへと近づいてゆくと私ったら足元にあった太い木の根に躓いて倒れてしまったの、

その先の記憶が抜け落ちてて…

気がつくととても美しい天蓋つきのベッドで目覚めて…』

『私もそのベッドで寝たことある!あの天蓋の内側にキューピットの刺繍画がある…

あれでしょう?』

『そうそう!

凄く綺麗であのベッドからもう二度と出たくなくなるくらいそれはもう優美な…』

『刺繍画とは思えないほどリアルなキューピット達やその背景の空や海や雲がまたとても素敵だったの、

フラミンゴピンクのヴィーナス・ベルトと淡紫(うすむらさき)を帯びたブルーグレーの地球影とが…

今も忘れられないわ』

『何?それ、ヴィーナスベルトと…何ですって?』

『地球影(ちきゅうえい)』

『それ、彩さんエミリーさんから聴いたの?』

『いいえ、そういう訳じゃないけれど…でも初めてあの天蓋つきのベッドで見た天井画を見た時、あんまり見事なその空の絵を見て…

とても感動してしまって、

私、刺繍画にあんなに胸を打たれたのは初めてだったからとても印象に残っているの、

まるで本当の空のようだった…』

『そうなんだ、ねえエミリーさんに、もしまた逢えたらその話をしてあげたらきっと喜ぶと思うわ、

彼女は天体マニアだから』

『本当??』

と彩は身を乗り起こした。

『ええ、猫や動植物、美術と音楽、天体、あと幾つか種類にもよるけど文学も好きだったようね』

彩は乗り出した半身をベッドへどさりと音を立てて再度横たえるとシミのある古くて暗い天井を見つめながら悲観的な声を出した。

『でも…本当にまた逢えるのかしら私達…』

『逢いたいのね?

よっぽど…。

初めて逢った時の貴女…

とても思いつめた眼をしていた…。』

『…エミリーが好きなの…

彼女は私よ、

そして私も彼女なの、

私達は同じ心臓を持つ者同士、

こんなふたりはどこにも居ないわだから別れて…離れて生きるなんてこと出来やしない』

『でも彩さんエミリーは…』

死者なのよという順子のその先の言葉に彩は耳を塞ぎ喘ぐようにして言いつのった。

『解っているわそれでもどうしようもないの、

エミリーとまた逢いたい、

どうしても!』

『…エミリーさんとずっと永久(とわ)に暮らすというのはまた少し考えたほうがいいとしても…

もう一度貴女達は出逢うべきね、逢って話し合うっていうのもなんだか奇妙なんだけど…

ふたりだけの特別な時を持つ必要があると私も思うわ…

エミリーさんはものの道理が酷く解らない人ではないと思うの、

私の手首や首筋の傷の手当てをしながらこう言っていたもの、

”'貴女の躰をこんな風に傷つけてしまったらきっと彼も同じように傷つくと思うわ''って』

『……』

『”だからもう自分を傷つけないでこれ以上”…って、』

『…エミリーらしいわ』

『傷を消毒して薬を塗布した上から絆創膏を貼ってくれたり、

手首には包帯を巻いてくれたわ、私はナースだったから…

正直、彼女の包帯の巻きかたが随分不器用だなって思ってしまうことは否めなかったんだけど…

それでもそんな考えがどこかへ吹き飛んでしまうほど嬉しくて悲しくて…同時に感動的だったの、

いつも人を助けたり手当てをしている自分があんな風に心から心配して労(いたわ)られたりしたら…

いつも逆の立場が当たり前過ぎたのね、なんだか泣けてきちゃったの…』

彩はエミリーに関する非常にインティメイトな話を聴けて感極まり思わず順子の手を握りそうになってしまうのを耐えた。

順子は二階屋の低い天井にある恐らくは雨漏りの跡なのであろうシミを見つめたまま酔いに任せてどこか上の空のような口調で言った。

『心も身体も傷が癒えていない時私達は二回目に逢ったわ…

その時エミリーさんにこう言われたの、

貴女が本当に彼を自分自身のように愛しているのなら…

その為に…身を引こうとひっそり死を選ぼうとするくらいなら、

いっそのこと人生を賭す思いで彼のもとへあと一度だけ本気で行ってみたら?って』

『……』

『それで駄目ならまた森へ来たらいいわ、その時は私が居るからって言ってくれたの、

でも彼女はそう言いながらも本当は…

もう解っていたんじゃないかな、

私と彼とが結ばれる運命にあるってこと…』

順子は天井を突き抜ける想いを馳せて遠い眼を見えない夜空へ解き放つようにどこか私語(ささめごと)

めいて自らの過去を打ち明け始めた。

『私は当時、看護師長になったばかりで都心でも有名なある大学病院に勤めていたの、

彼が交通事故のムチ打ちと肩の脱臼、腰を傷めて入院してる時に…

私と出逢ったのよ』

『彼は患者さんだったのね?』『ええ、最初は入院してるというのに奥さんはただの一度も見舞いに来なくて、とうに独立した息子さんふたりは時々来るものの…

どうしてなのかな?って思ったりもしたわ、

でも特に聴くことでもないと思っていて…

私には関係の無いことだし看護師が他人の家庭のことに対して下世話な質問なんかするべきではなかったしね、

でもいつも廊下のベンチに独り腰かけている彼がとても寂しそうに見えたわ…

そのうち私達は屋上や…廊下で時折話すようになって…

お互い波長が合うなとは感じてはいたものの…

彼もやがては退院…。

それっきり逢うことなんかないと思っていた、

でも運命ってどうしようもないこともあるのね、

私達は外で偶然出逢ったのその半年後にね…

懐かしそうにしてくれた彼にお茶に誘われて…

そのうち、食事に…

そのうち…深い関係となってしまった…』

『……』

『私は慎重でやや臆病で、固いほうでもあるから、まさかそんな自分が不倫なんて真似をするとは夢にも思っていなかった…

むしろそういう人達を軽蔑すらしていたくらいだったのに…。

人間って解らないものね

親密さを深め、彼の様々な話を聴くようになったわ、

そして彼の家庭の複雑な事態と彼の深い孤独を知ったの、

彼と奥様とはもう長く心が通じ合わなくなっていてお互いに同じ屋根の下にいながら一言も口を交わさない冷えきった夫婦だったと…

奥様は国家公務員であった彼とそれでも別れる気は無くていつも彼にこう言っていたそうよ”貴方が将来死ぬのを待って貴方が死んだら籍を抜いて実家へ帰る''って』

『…そうなのね…』

と彩は形ばかりやむを得ず答えた。

『妻として譲り受けるべく財産分与はきちんと取り計らってから…

それを持ってから実家へと帰るって、

彼と一緒のお墓には入りたくないからと妻は言っていると彼はよくこぼしていたの、

”僕はあんなことを言うくらい僕のことをもう微塵も好いてなどいない女性と形ばかりの夫婦としてこれからまだ何年も暮らしてゆかないとならないのか”って、

でも私は…何もそんな奥様のお気持ちを否定するつもりなんか更々ないわ、だって私にそんな資格があると思う?

そんな厚顔無恥な真似…

奥様のほうにだって彼以上の深い孤独があって…ふたりの溝がそこまで取り返しのつかないものとなってしまった理由は私には全く量り知れない様々な夫婦だけにしか解らないお互いの事情が重なってそうなっていったはずだもの、

私が何かをきっとこうだったのではないか?とか、

だから彼が可哀想だとか、

得手勝手な他人サイドの憶測をあれこれ言う立場に私は全く無いわ、だって私は決して悪意や害意があったわけではなかったものの加害者であることだけはとてもハッキリと…

確かなことなんですもの…』

『……』

彩は胸の奥の柔らかい部分を無遠慮に強く掴まれ過ぎたような疼痛を感じて思わず眼を閉じ、順子に気づかれないようにそっと息を飲んだ。

そして順子の潤みを含んだ声が暖かく狭い寝室の空気中に小さな波紋を作るのを彩は感じた。

『でも彼を愛してしまったの…

大好きな人となってしまったの、自分より好きな人…

でも奥様が憎かったわけでも嫌っていたわけでもなんでもないわ、

いつも申し訳ない気持ちや罪悪感でいっぱいだった…

なのに彼のことを諦めないといけないと思えば思うほど死ぬほど苦しくて…』

『…だから森の中で死のうとしたのね?』

『ええ…でも死にきれなかった、

情けない女ね私って』

と順子はその瞬間だけまるで自分で自分を突き放すような、

それでいて寄る辺の無い悲しみを吐露する口ぶりとなった。

『…ねえ順子さん…今は幸せ?』

『ええ…いろいろとあったけど…

裁判、そして私も彼も社会的立場はすべて失ったわ…

親兄弟も友人達すら一人残らず去っていった、

私は身体ひとつで…

彼はもとの家庭で彼しか愛して面倒を見ていなかった愛犬のタロウだけを連れて…

私達はやっと一緒になったの、

もとの私達が長く愛して棲んでいた街から遠く離れたこの見知らぬ小さな街で…』

『……』彩は気がつくと順子の手を握っていた。

『今も奥様やご家族に申し訳なく思わない日は無いわ…

それでも彼を愛しているの…

この気持ちだけはどうしようもなくて…』

瞳を閉じた順子の横顔に泪が次々と溢れて伝い落ちた。

『あのね、順子さん、

エミリーの運転手だった佐武郎さんがこう言ってくれたの、

こんな私に…

”彩ちゃん君は幸せになってもいいんだよ”って、

たとえ生きることを間違えてしまう時があったとしても、

深い過ちに闇の中で大きく踵(かかと)をくじいてしまうことがあったとしてももう私達には幸せになる権利なんかないんだって自分を責めて責めてサンドバッグみたいに虐めなくてももういいんだってその時…ふっと薄く気がついたの、

私も過去とても過ちを犯したわ…

そのことでずっと自分を責めてきた…でももうそろそろ自分で自分を赦して上げてもいいんじゃないかって思えてきたの、

だって自分でなくて一体誰が自分自身を心から赦してくれるというの?』

順子は彩の言葉を聴き天井を一瞬見上げたが、やや重くかぶさったその瞼を再び襲ってきた悲しみから逃れる為にそっと閉じた。

そしてその目尻から泪の糸を耳の奥へと次々と流し込みつつその決っして癒えない悲しみに潤んだ声が今度は彩に向かってこう問うた。

『…こんな私でも?

彩さんはそう思う?

確かに今、私は幸せよ、

でも今でもよく泣きながら目を覚ますの、

自分のどうしようもない罪の深さに戦(おのの)きながら…』

『順子さんそれを赦すのよ、

神様に赦してもらうんじゃなくて自分で自分を赦して上げるのよ、私達は愚かよ、罪深くもあるわ、汚穢にも満ちている、

だからってずっと不幸でいなければならないなんてことはないわ、

堂々と幸せになっていいのよ』

『……私…彼と今とても幸せよ、

でも時々そんな自分を恐ろしく感じることがあるわ、

こんなに幸せなんかでいていいのかしらって…』

『いいのよ、

いいのもう充分苦しんだんでしょう?順子さん

もう幸せになってもいいのよ、

それを今更悪し様に云う資格はもう誰にも無いわ、』

『そうかしら…』

順子は涙をためた瞳にやや腫れて重たい瞼を再び伏せて『そんなこと…無いと思う』と、まるで痙攣するかのようにその肩を大きく震わせた。

『常に間違わず清く正しくなんて私達、生きられる?

ねえ順子さん、たとえどんなに懸命に生きていたって、私達は過ちを犯してしまうことがあるのよ、

それを悔い改めてなんとかもう一度生き直そうとしている人を誰も責めてはならないと私は思うわ

むしろ…私なら応援したい』

彩の言葉に順子はただ泣きじゃくり、とうとう彩と、そしてふたりを挟むように長々と寝そべる愛犬に向かって大きなまるで男のようなその背中を向けてしまった。

震える順子の背中に向かって彩は自分でもこんな言葉を云うだなんて、と内心不思議に思いながらも見えない力にまるで後押しされるように思わずこう云っていた。

『だって私達は天使じゃないんですもの!』

それは彩が夢幻タクシーの中で佐武郎に言われた懐かしくも暖かいあの言葉とそっくりそのまま同じだった。

あの言葉を聞いて泪した時、

一体その言葉を他の誰かに自分も伝える日が来るなどと誰が思いもしただろうか?と彩は思った。

だが今、私はこうして自信を持って順子に向かって断言している。

それは彩にとって信じられないことだった。

順子は泣きながらベッドの上で身を反転させるとタロウをぎゅっと抱き締め、その身体に顔をしばらく埋めていたがやがて鼻声でこう言った。

『…ねぇ彩さん私達もう友達よね?

エミリーさんを通じた…

エミリーさんと出逢った者同士の……友達』

『順子さん私と友達になってくれるの?』

と彩は初めて順子に向かって心から微笑んだ。

『ええ私のほうが歳上だとは思うけど…

彩さんさえよかったら』

『嬉しいわ!順子さん、

私、エミリーの大切な友達と…

友達になれるのね』

そう言われて順子の頬は紅潮し、喜びに一瞬輝いて見えた。

『そうよ!

私はほんの少ししか彼女と逢ってはいないけど…

でも確かに友情を育んだと思っているわ、

だから私はエミリーさんとは今でも友達だと思っているの、

彼女の友達だからこそ…

私には彩さんの気持ちがよく解るの、』

順子は涙で濡れそぼった顔にぐしゃぐしゃになって張りついた髪の毛を指先で取り除きながら潤んだ中にもどこか意欲的な声を出した。

『私ね力になるわ、

貴女とエミリーさんをきっともう一度出逢わせてあげる、

私なら…

それが出来そうな気がするの』

『…順子さん』彩の胸に感動と安堵が暖流のように流れ込み、彼女は今や歓喜の渦の中になんの確証も無いままに居た。

『蜜蜂の代わりに今度は私が貴女とエミリーとの間のキューピットになってあげるわ!』

順子はそう言うとこんな自分でも再び人を助け、役に立つことが出来るのだと心が踊った。

寝室に居ても籠(こも)ったように聴こえてくるダイニングの柱時計が鳴るどこか憂鬱な音に順子は言った。

『あら、私達とうとうお喋りしたまま夜明かししてしまったのね』『今何時?』

と彩は聴きながら咄嗟にセーターの袖口を中指で押し上げ腕時計を見た。

その時計は彩が二回目の乳癌のオペを終えた後に迎えた誕生日に慎哉が買ってくれたカルティエのものだった。

彩は心の襞(ひだ)から沸き上がる苦味と痛みとに耐え時間だけを事務的に覚えるとすぐに袖を下げ、

その時計を逃げることの出来ない過去のようにすっぽりと隠した。

『もう5時なのね…』

と、彩は後ろ暗さについ囁くような口調となった。

順子はキッチンへ行くと夕食を食べていない彩の為に少し早い朝食を手早く作り始めた。

溶けたバタの乗ったトーストと目玉焼き、冷蔵庫の中のもので適当に作り併せたのだろう。

簡単な野菜炒めとクシ型に切ったトマトを乗せた皿を二つ持ってくるとインスタントコーヒーのマグカップを自分と彩との前へ置いた。

『いいのかしら?私、

初めて逢った人のお宅で泊まってしまったばかりか朝御飯までご馳走になったりして』

『朝御飯なんてもんじゃないわ、本当にあるものを適当にみつくろっただけの3分クッキングならぬ3分朝食だもの』

順子はタロウにもとキッチンの壁に付いたキャビネットからタロウ用のボウルを取り出すと、ドッグフードの缶を開け、中からフォークを使ってドッグフードを深皿のようなそのボウルの中へ掻き出すと床へ置いた。

するとまるでたらいを流水で大雑把に洗うような豪快な音を立ててあっという間にタロウはドッグフードを平らげた。

しかしそれでもまだ足りないとでも云うように鼻を鳴らして切なそうに舌なめずりしたまま彩達がベッドの上に座ったまま無造作にトレイに乗せた朝食を食べるのを見守っていたが順子にたしなめられ、

仕方無くテントのようなタロウ用のベッドへ潜り込むなり、やや拗ねたような顔つきでそのテントから顔を突き出したまま彼は眠ってしまった。

ふたりは珈琲を飲みながらその二階屋の窓を開いた。

5時半を過ぎ、春寒に磨き立てた硝子の如く張りつめた硬質の空気の中、

どこからか何の香りかは解らぬ、清々しく柔らかい花の馨りがどこからか二階屋の窓をふわりとさながらリボン状のそよ風のように訪れた。

『いい匂い、梅?じゃないし…

桃でもないわね、

沈丁花に少し似た薫り、

でもなんとなく違うけど』

と順子が寒宙(さむぞら)に向かってまるで犬のように鼻を動めかせて更にこう言いつのった。

『山梔子(くちなし)にも似たような…でもあれこそ初夏の花よね、

今咲いているわけ無いか』

すると彩が暖かいマグカップを両手で包み込みながら囁くように言った。

『山梔子はいい薫りではあるけれど割りと濃いというか、

どこかパウダリーな芳香じゃない?

今のこの薫りは…

もっと淡くてそこはかとなくて…』

と彩が言うと『一体なんの薫りかしら』と順子。

『なんだっていいわよね』

とふたりは、どちらからともなくそう互いに言い合うとまるで古い昔からの親友同士のように顔を見合わせて微笑んだ。

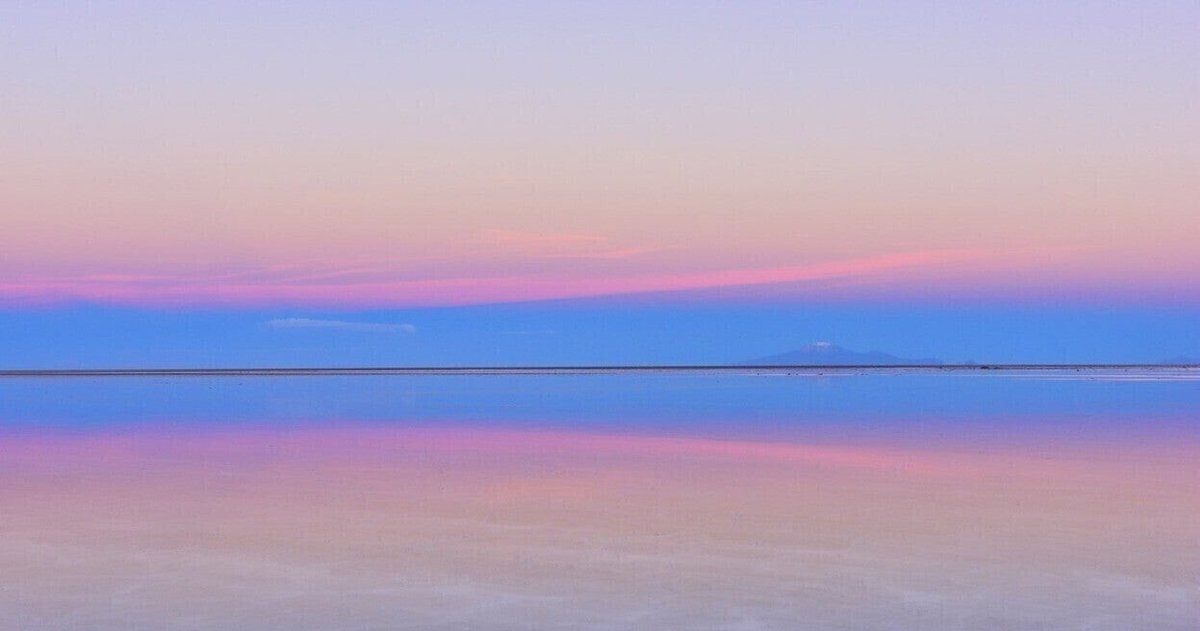

日が薄く登りかかるその余韻に空は既に黎明の兆しを受けてうっすらと花開く花弁の奥とその先端のように微妙な彩りを見せ始め、

彩はそんな空に溢れるような生命感を感じて胸がいっぱいになった。

これから何かが始まるのだという気がした。

そしてそれは黙ってはいたが順子も同じだった。

朝焼けにはまだ少し遠い空はしかし紫苑と竜胆(りんどう)の花の色とに染まり、

その下方に幽かに青みを含んだ花紫と薄紅いろの狭間に匂い立つような彩りの帯がじんわりと寒ざむしい春の朝の空に幅広に横たわりこの身近な宇宙に華を添えていた。

そしてその下にはまるで海でも在るかのように見える深い陰の帷(とばり)がどこまでもその下に続く街並みや低く遠い丘や山並みの奥を浸している。

『あれが…ヴィーナス・ベルトと地球影?』

『そうよ、ヴィーナスベルトと地球影はいつも一緒なの、

絶対に寄り添っているのよ、

まるで蝶番(ちょうつがい)で合わさったロケットペンダントのように』

そう言った彩の眼が遠く離れた想いに焦がれ、まるで熱に浮かされたように夢うつつに口走っているのだと思いはしたものの、そんな彩のひたむきさを順子はどこか懐かしく感じることを止めることが出来なかった。

と同時に恋する妹を見るように順子は彩の恋心を愛おしく想いつつそっと彩の瞳に浮かぶ泪を見守った。

『今日のビーナスベルトは…

ピンクというよりは…まるで溶けたアメジストみたい、』

と彩は白く凍った息を吐くと囁くように言った。

『本当…菫(すみれ)いろのピンクね、地球影はその下にある…

もっと青みの深い紫の部分なのかしら?』

と順子が彩に自分のカーディガンを着せ掛けながら既に知っていることを敢えて問うた。

『ええそう…ああ…

エミリーと見たかったなぁ…

この美しい早朝の空をふたり仲良く寄り添って…』

『あらっ悪うござんしたね!

エミリーさんでなくてこんなとうに四十路越えしちゃったおばさんがお相手で』

と順子は低い声を一層低くして彩の失礼を笑いを含んだ軽い冗談混じりの寸鉄にして朗るく返した。

『ごめんなさい、そういうわけじゃないんだけど』

と彩は笑って空高く羽ばたく小鳥を手離すような視線を放ったが思わずしみじみと追憶の中に身を投じ、こう言わずにはいわれなかった。

『思い出すわあのベッドの天蓋の裏の絵を…

あの日、あの時がエミリーとの初めての出逢いだったのよ…』

『それがヴィーナスベルトと地球影と…

そして…?』

『キューピット…!!』

ふたりは何故か思わず泣きながら同時にそう言うと思わずその共に懐かしい瞳を合わせて声をたてて笑った。

涙に濡れた決っしてもう若くはないふたりの女の顔は朝焼けの登りゆく薄薔薇いろを映して豊かに咲き揃う花籠の奥深く誰にも知られずひっそりと咲き零れたまるで二厘の花のように黎明の中照り映えるように輝いていた。

そしてそれを知る者はふたり以外に誰も居なかった。

少なくともこの世界では…。

to be continued…