【青森県五戸町】ごのへ郷土館と帰ってきたディーゼル機関車

青森県の五戸 (ごのへ)町には、ごのへ郷土館という郷土館がある。

五戸町でも八戸 (はちのへ)市にほど近いここは、2014年に廃校になった豊間内 (とよまない) 小学校を利用した郷土館だ。

五戸町には1929年から1968年までの間、南部鉄道という鉄道が通っていたのだが、1968年の十勝沖地震で壊滅的な被害を受けたことにより廃線となってしまった。

それでも南部鉄道の痕跡は今でも五戸町のバスターミナルに五戸駅の名称が残っているなど、廃線になって久しいながらも往年の五戸町を象徴する存在として地元の人々に語り継がれてきたという。

そして2022年、かつて南部鉄道で使われていたディーゼル機関車DC351が里帰りを果たし、旧校庭に展示されこの郷土館の目玉展示となっている。

先日再塗装が行われたとのことでピカピカだ

この後ろに客車や貨物車などを引いていたらしい

農作物の生産が盛んなシーズンには

地元の人の作った野菜などが売られているらしい

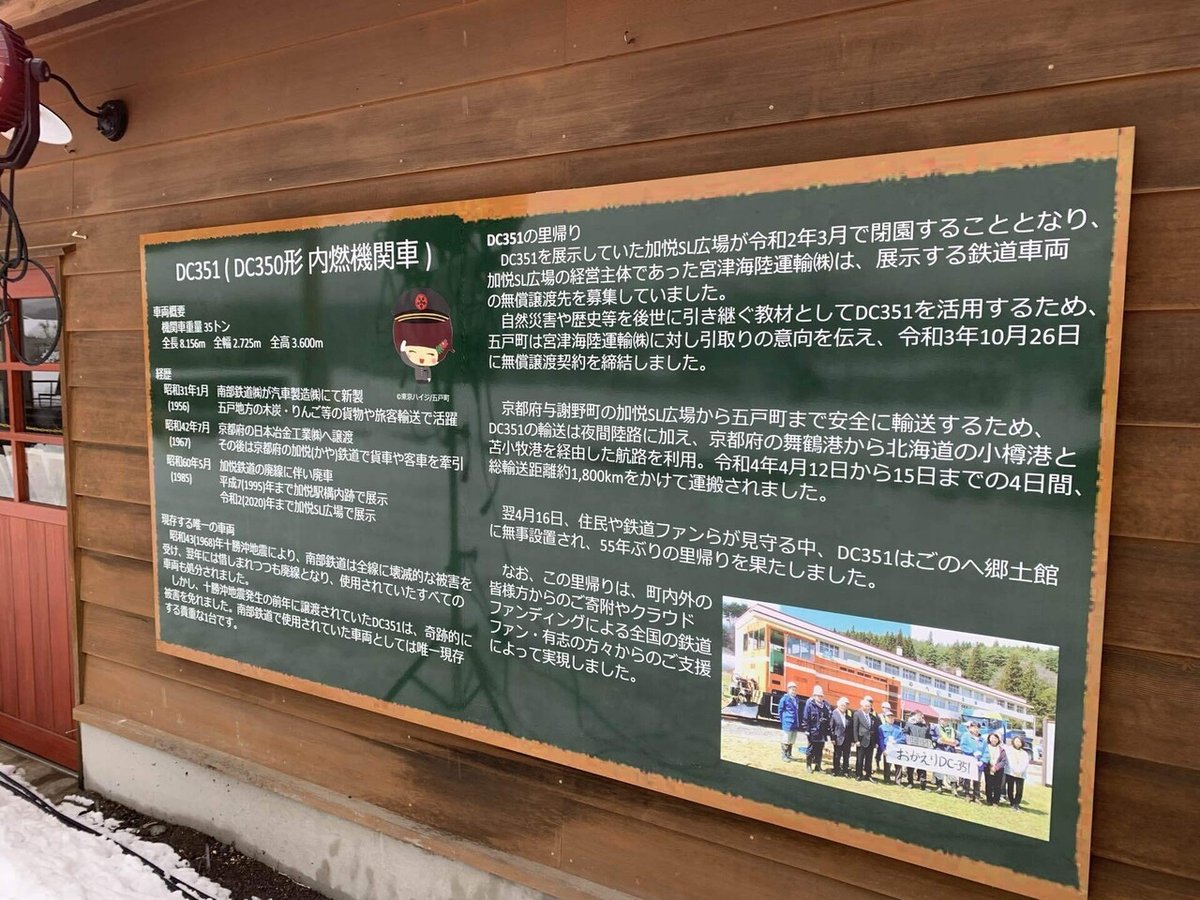

さて、この車両が帰ってきた経緯というのが少し複雑だ。

実はこの車両、地震の1年前に京都府の加悦鉄道に売り渡されたものだった。加悦鉄道は1985年鉄道運行を終了し、その後は加悦SL広場にて展示されていた。

しかし2020年に加悦SL広場は閉園。保存されていた車両は京都府内外へと譲渡・移設され、それぞれの場所で保存される運びとなった。

その内DC351の保存に名乗りを上げたのが、かつて南部鉄道を有していた青森県の五戸町だった。

帰ってきたとはいえ、里帰り当初は野晒しの状態だったそうだ。しかし少しずつ工事が進み、遂に先日保護と展示を兼ねたプラットホームが完成した。

そしてそれを祝う催しとしてが2023年の12月16日に行われた。

この中に車両が入るのはまた後日とのことだった

馬肉汁は地元の人もよく食べる正真正銘の名物だ。

馬肉の他にキャベツや糸蒟蒻、高野豆腐などが

具材となっている甘めの味噌ベースの汁物だ。

真ん中になってくるのは南蛮味噌という唐辛子入りのなめ味噌。

山形県が有名だが、青森県の南部地方でも作られており

定番のおかずとなっている。

イベントの前に、郷土館の中を見学する。この日はイベントということもありかなりの人入りだった。また、土曜日であったが近隣の幼稚園の子どもたちも遠足に来ていた。

都市部ではなかなか見なくなった光景の1つだ

DC351をモチーフにしたキャラクターの像

また、先ほどの駅舎の中には彫仏師の工房もあるらしい

合掌土偶のレプリカ

南部駒踊りは現在この五戸まつりでも披露されるらしい

その上に飾られているのは地元のアーティストの方の作品

そして石に描かれたDC351の絵。

因みにおんこちゃんをデザインしている姉妹ユニット

東京ハイジも五戸町出身の方とのことだ。

こちらは黒澤明監督の「夢」に登場した

五戸ばとりという工芸品についての展示。

ここまでは1階の展示。

メインの展示室は2階にある。校舎は3階建てだが3階は使われていないようだ。

ちゃんと車椅子の昇降設備がある

こちらは展示品ではなく、毎週土曜日の午前中に

南部菱差や南部裂織などの手工芸体験を開催している

「綾の会」で現役で使用されているものらしい。

実際に発掘されたものは現在隣の八戸市にある

八戸市博物館に所蔵されており、こちらはレプリカ。

しかし埋葬されていた状態がよくわかる。

かなりの広さのものも含め

たくさんの遺跡が残っているのがわかる

弓矢のレプリカ

用途や素材など一切が不明であるが

この郷土館のマスコット的存在 (?)らしい

土器の質感などが変わっているのがわかる

「戸」のつく地名についてのパネル。

一戸から九戸までがある中で四戸が現存しないことも含め

様々な説が唱えられている。

(因みに地名としては現存しないが苗字としての四戸は現存し

新郷村ではこの苗字を掲げた店舗が数件見られた)

オリジナルは現在は盛岡市の岩手大学に保管されている。

アクセスの都合やかつての南部藩としての繋がりのためか

青森県の南部地域は同じ青森県内の弘前市よりも

岩手県の盛岡市とのつながりの方が強い地域だ

もちろんレプリカではあるのだが

実際にめくって読むことができる

五戸を管理していた南部藩の地図。

「三日月の丸くなるまで南部領」とうたわれただけある

領地面積だ。

かつての五戸町で見られた馬と1つ屋根の長方形の住居

直屋 (すごや)のパネル。なお直屋は五戸町のみならず

同じく青森県南部地方や岩手の県北部でも見られたらしい

かつての五戸では各家庭にあったのだろう

写真の登場に現代に近づいていることを感じる

丁寧に使われれていたのだろう

当時は日本の各地で盛んに養蚕が行われていたのだろう

使用する季節ごとに区分されており

こちらは春から夏の間に使われていたものだ

避けては通れないのが度々発生した飢饉だ。

特に太平洋側はやませの影響を受けやすく

八戸市などでは当時の悲惨さを物語る石碑などが見られる。

ここ五戸町も相当の被害が出ていたのだろう。

この辺りが馬産地として有名なのは、農業生産が

不安定だった背景もあるのかもしれない

小麦粉から作る薄焼き煎餅のための焼き型。

有名なもので言うとせんべい汁に入れられるのがこれだ。

起源については諸説あるが、こちらについても米の育ちにくい南部藩で

そばや大麦といった雑穀の粉を焼いて食べていたのが

原型という説がある

今年生産を終了してしまったが、五戸町では「菊駒」という地酒が作られていた。

現在は八戸酒造が菊駒の生産を引き継いでいる

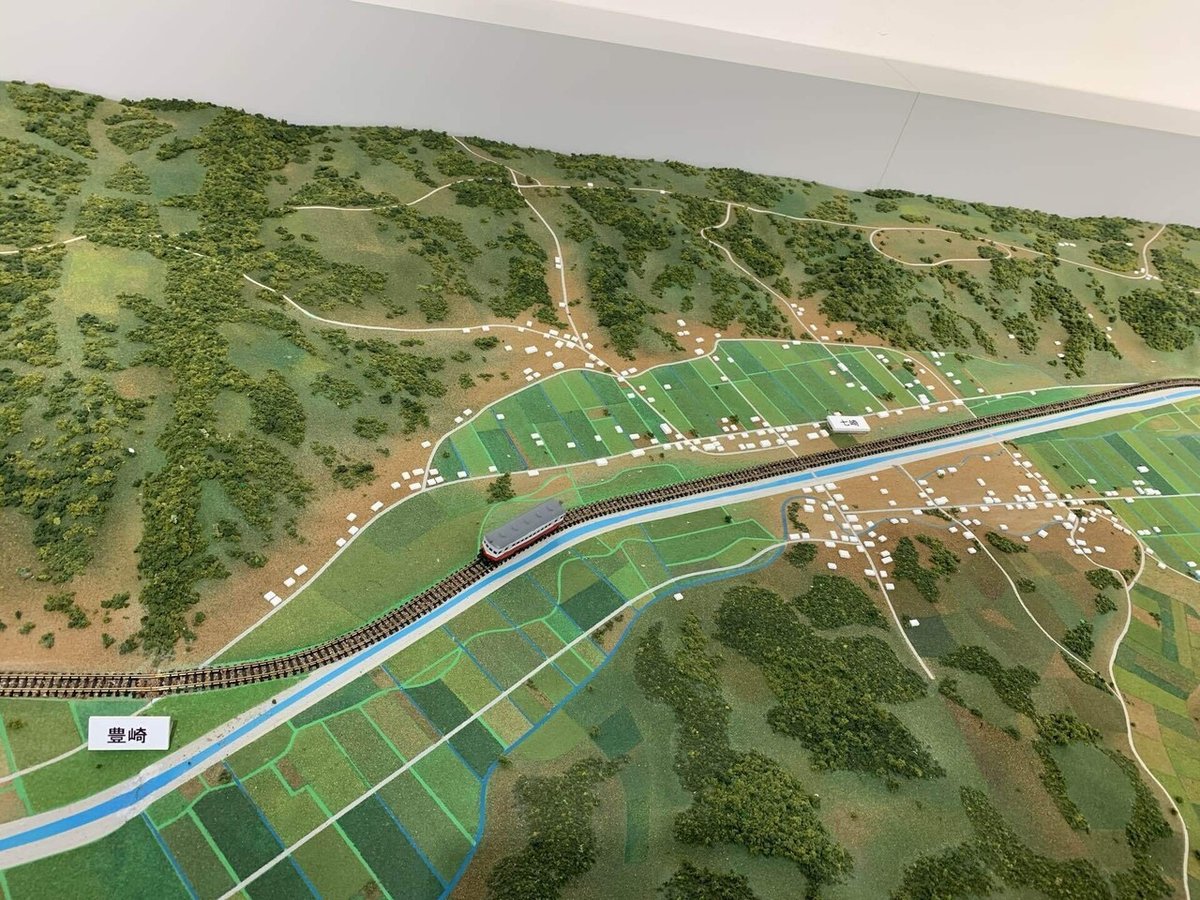

展示の大部分を占めるのはもちろん南部鉄道に関するものだ

当初は電気鉄道の予定だったが費用などの問題で

ディーゼル車が使われていた。

つまり鉄道ではあるが電車ではない。

五戸町の中心部から現在の八戸駅まで走っていた

復興することなく南部鉄道は失われた。

実際に被害を受けた線路の写真

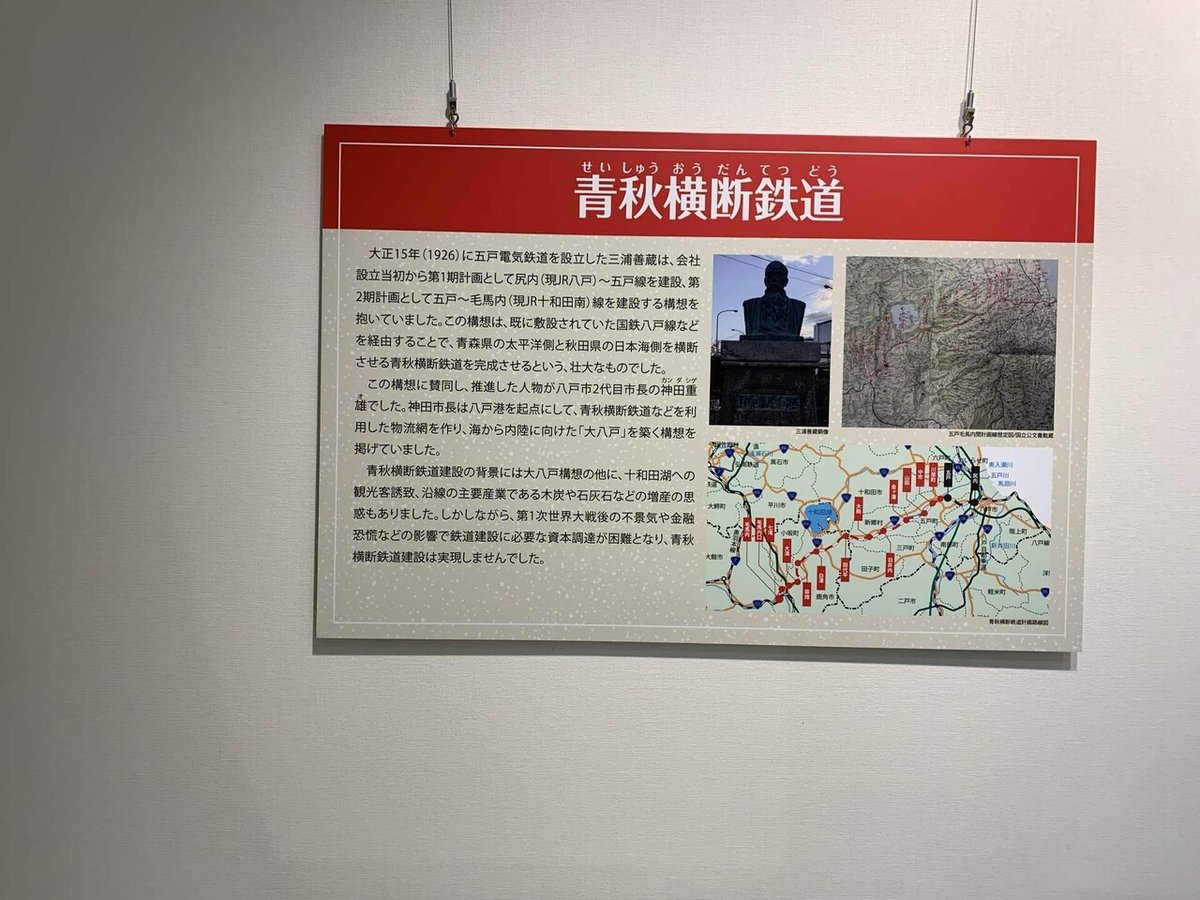

南部鉄道を秋田の十和田あたりまで延伸する計画。

現在の大館市の辺りは秋田市よりも

青森県の弘前市と繋がりが強い地域と言われているが

これが実現していればこの辺りの感覚が

また違っていたかもしれない

記念アイテムたち

ちいかわかと思いきやLINEのキャラクターだった。

豊間内小学校が廃校になったのは2014年と10年前なので

時期的に廃校直前の時期に小学生が作った凧だろうか

さて、そうしているうちにセレモニーが始まる。

開会式が行われたのは完成したばかりのプラットホームだ。

このプラットホームはDC351の展示・保護はもちろん

こうした屋外イベントの会場としても活用されるらしい

鉄道関係者や利用者の方からの直接お話を聞く際は、郷土館の室内に移動した。

色濃く残す教室の1つ。

広い教室ではないとはいえ、地元の人と思わしき人々で

あっという間に部屋はいっぱいになっていた

戦争へ行く兵隊を見送った話、とれたりんごを売る為に尻内まで行き、そこから乗り換えて陸奥湊 (八戸市の沿岸部にある地域)に行った話。貨車の連結部分の高さが180cmほどの高さにあったので、助走をつけて操作の際は助走をつけてジャンプしていたという元職員の方のお話。当時南部鉄道と共に生きていた方だからこそ聞ける、貴重なお話ばかりであった。

戦後の好景気でオートバイが普及するまでは徒歩か自転車が移動の中心であったが、当時は道路が舗装されておらず陥没もしばしばあったという。

もちろん自動車も現代ほど普及しておらずトラック輸送も一般的ではない時代、そういった中で安定して多くの人や物を運べる鉄道路線には本当に多くの人が助けられていたのだろう。

八戸から魚の行商が来るので電車が来る頃に合わせて駅に買いに走っていたというお話や、対して五戸からはりんご以外にも南部せんべいなどの菓子を八戸で売っていたというお話、現在も五戸町に店舗を構える寿司屋の「東寿し」の人が魚を仕入れに行く姿を見ていたというお話もあった。

当然だが地方にはスーパーマーケットもない。あまりにも多くの前提が現代と違う時代の話は、やさり実際に当時を生きた人から聞かないと分からないと感じた。

そして十勝沖地震の際のお話。

ある方は直後は八戸で仕事中だったという。道が崩壊し、電車は勿論徒歩ですら難しい状況だった為に同じ便に乗ろうとしていた人たちでトラックに乗って帰ったという。

ある方は地震の直後、鉄道が陸橋から垂れ下がる姿を見たという。その姿は強く印象に残っており今でも近くを通るたびに脳裏をよぎるという。

ある方は丁度南部鉄道で運行業務に当たっていた。ちょうど駅に着いた瞬間に地震があり、自分や乗客はホームに載っていたので幸い怪我がなかった。しかし目の前でホームが壊れていく姿や、電車とホームがぶつかる様子を見たという。

地震の際は特に志戸岸というごのへ郷土館近くの地域の被害が大きく、鉄道被害が大きかった他に山崩れに親子が巻き込まれて子供だけが生き残ったということもあったという。

なお、今の志戸岸のバス停の上に駅があり、そのあたりには天満宮がある。そしてこの天満宮近くには路線跡や南部鉄道に関する看板があるらしい。その看板に載っているのはDC351の先輩の蒸気機関車とのことだ。

後に南部鉄道を振り返る記事が地元の新聞に載り、この際に6番までの南部鉄道の鉄道唱歌が掲載されたことがあった。しかしこの際に「歌詞が自分の記憶と違う」という意見が多数届き、本当は歌詞が10番まであったことが判明したこともあったという。

さて、話の最後に実はプラットホーム脇の駅舎はかつての志戸岸駅に似てないという話があった。実際に当時の駅を再現したのがこのようなものだったらしい。

現在の愛され方も含め、当時の活気が伺える

そしてこの後には、地元の方による三味線の実演やクイズ大会、RABラジオのパーソナリティとして活動されているシンガーソングライターの古屋敷裕大さんのライブなどが行われた。

今回はプラットホーム完成の式典という形だったが

今後もイベントを開きたいと考えているとのことだ。

今回は冬場で足場も悪かったことなどから見られなかったが

郷土館に併設されている植物公園も面白いという。

今度は暖かい時期にも来てみたいと思った

ごのへ郷土館

住所:青森県三戸郡五戸町大字豊間内字五ケ久保3-1

開館時間:10:00〜17:00

休館日:毎週月曜、年末年始(12/28〜1/3)

入館料:無料

アクセス:南部バス「ごのへ郷土館」前下車

八戸駅より自家用車で15分