【青森県青森市】なぜ悲劇は起きたのか 「八甲田山雪中行軍遭難資料館」

1904年1月23日、青森歩兵第五連隊の210名が青森連隊駐屯地を出発した。

予定は1泊2日。行軍距離は片道20km。行き先は田代新湯。

後に「八甲田雪中行軍遭難事故」として知られることになるこの行軍は、現代でも悲劇として語り継がれている。

恐らく周辺地域に住んでいる人以外や山に詳しくない人でも、1971年に出版された新田次郎の『八甲田山死の彷徨』 やそれを原作に制作され1977年に公開された映画「八甲田山」。

あるいは「地方病(日本住血吸虫症)」や「三毛別羆事件」の記事と並ぶWikipedia3大文学の1つと言われている「八甲田雪中行軍遭難事件」の記事で知っている方も多いだろう。

(なお「三毛別羆事件」と「八甲田雪中行軍遭難事件」については書籍からの引用が過剰なことなどを理由に後に文章が大幅に削減されたこと、そもそもオンライン百科事典という性質に対する内容の妥当性なども問題になっているが、今回は深くは言及しない)

さて、八甲田山の麓には当時の新聞などの資料や隊員の装備、時代背景や事故の経過などと共に、この事故の記録を展示している八甲田山雪中行軍遭難資料館という施設がある。

また、自衛隊青森駐屯地内にある防衛館にもこの事故に関する資料が数多く展示されている。

青森市の郊外にある小さな資料館だ

青森駅から車で約30分、実際の行軍ルートの途中でもある県道40号線 (青森田代十和田線)沿いにこの資料館はある。

施設の奥はこの遭難事故で死亡した人々の墓地や、戦没者慰霊碑がある幸畑墓苑となっている。

資料館周辺にはモヤヒルズ、進んだ先には酸ヶ湯温泉など

青森市から見て八甲田山への入り口にあたる場所だ

生還者の1人である後藤伍長を模した銅像

(資料館にあるのはFRP製)で、オリジナルは資料館前を通る

県道40号を更に30分ほど車で走った先にある。

余談だがこの銅像のオリジナルがある場所の近くには銅像茶屋という、地元では豚串や生姜味噌おでんで有名な食堂がある。

経営者の高齢化などを理由に6年前から閉鎖されていたが、今年のGWからねぶた祭りやお盆などの期間中の土日にのみ、経営者とその親族による営業が再開されることになった。

銅像茶屋には鹿鳴館という事故の私設資料館も併設されており、こちらについても現在公開再開が検討中らしい。

さて、展示室に入ってすぐのミニシアターでは映像で事故の概要を見ることができる。

事故の背景や経緯などが分かりやすくまとめられており、スタッフからも「初めて訪れた場合はまず映像を見ることをおすすめします」と言われる通りに最初はこちらで映像を見ることをお勧めする。

訓練についてのパネル。

この資料館ではほとんどのパネルに英語とハングルによる

英語訳・韓国訳が併記されている

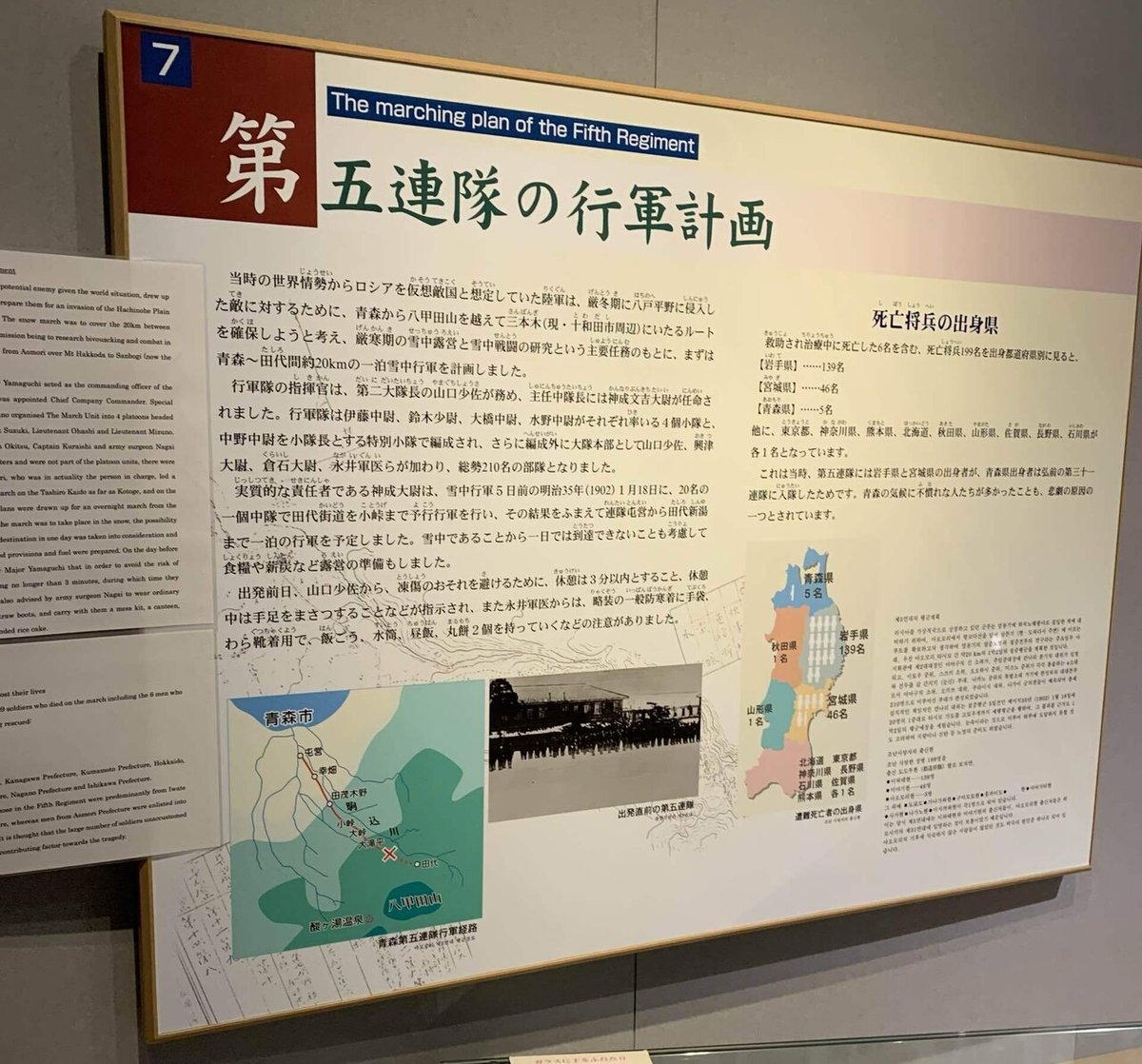

この雪中行軍が行われた時代は日露戦争の直前であり、青森県内では様々な寒冷地の訓練や研究が行われていた。

事故の発端となった雪中行軍もそういった訓練の1つで、青森・弘前から八甲田山を超えて八戸まで人力のそりで物資を運ぶという内容だった。

当時の八戸には陸軍基地がなく、弘前や青森からつなぐ主要な道路は海沿いにあることから周辺の海域が封鎖された場合に備えたものだったらしい。

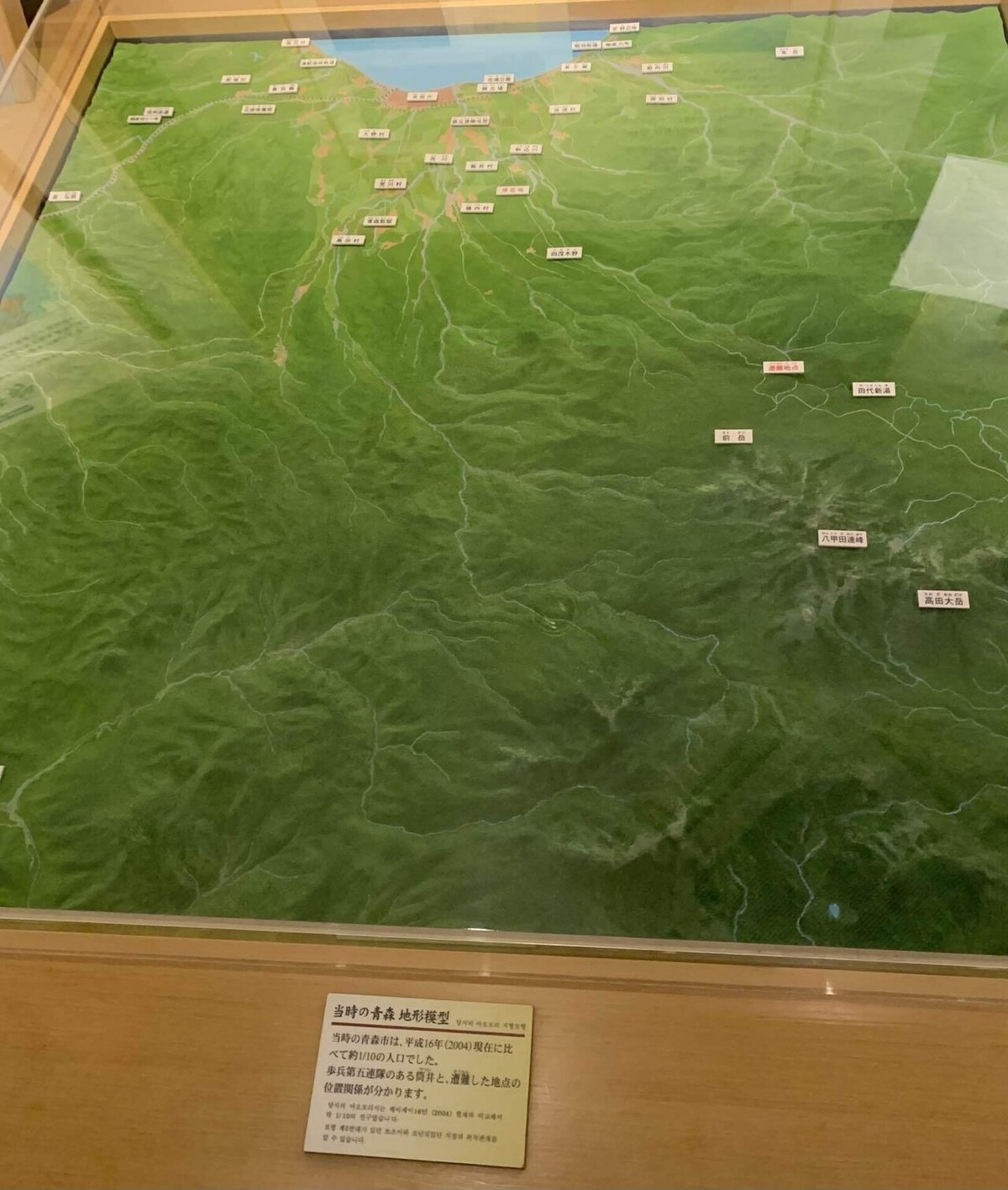

遭難地点周辺は左手前側付近だ。

山々に囲まれた比較的なだらかな場所だったことがわかる

第三十一連隊はより少人数かつ長距離の行程を

隊員の死者を1人も出さずに生還している。

この理由の1つとして弘前隊は青森県出身者が多かった一方で

第五連隊は奥羽山脈の東側にあり雪が少ない

岩手県や宮城県出身者が多かったことも原因ではないかと

考察されている

食糧は当初の予定通りであれば量は十分に確保されており

凍傷の危険性についてもしっかりと認識されていた一方で

装備については下士官や将校でも貧弱なものだったようだ

現代であれば冬山の行動食に向いた食べ物は容易に手に入るが

餅や握り飯のような寒冷地では凍ってしまって食べにくそうな

食べ物も多く食事を摂ることも難しかったのではないかと思う

右端は当時のコートを再現したもので試着もできるが

非常に薄く、雪山を歩くにはあまりにも心許ない

これを履いて雪を踏み固めていたたという藁靴の複製品

防水のために油紙を巻いていたという

当然耐水性は乏しい

凍傷を免れたという。

とはいえ当時であれば超高級品であっただろう

迷走経路や遺体発見地点などが

ボタンを押すとランプで表示される

同じく青森市内にある「防衛館」の方の展示を引用。

吹雪で視界が効かない中で、リング・ワンダリングと呼ばれる

同じ場所をぐるぐると回ってしまう現象に

陥っていたことが改めてよくわかる

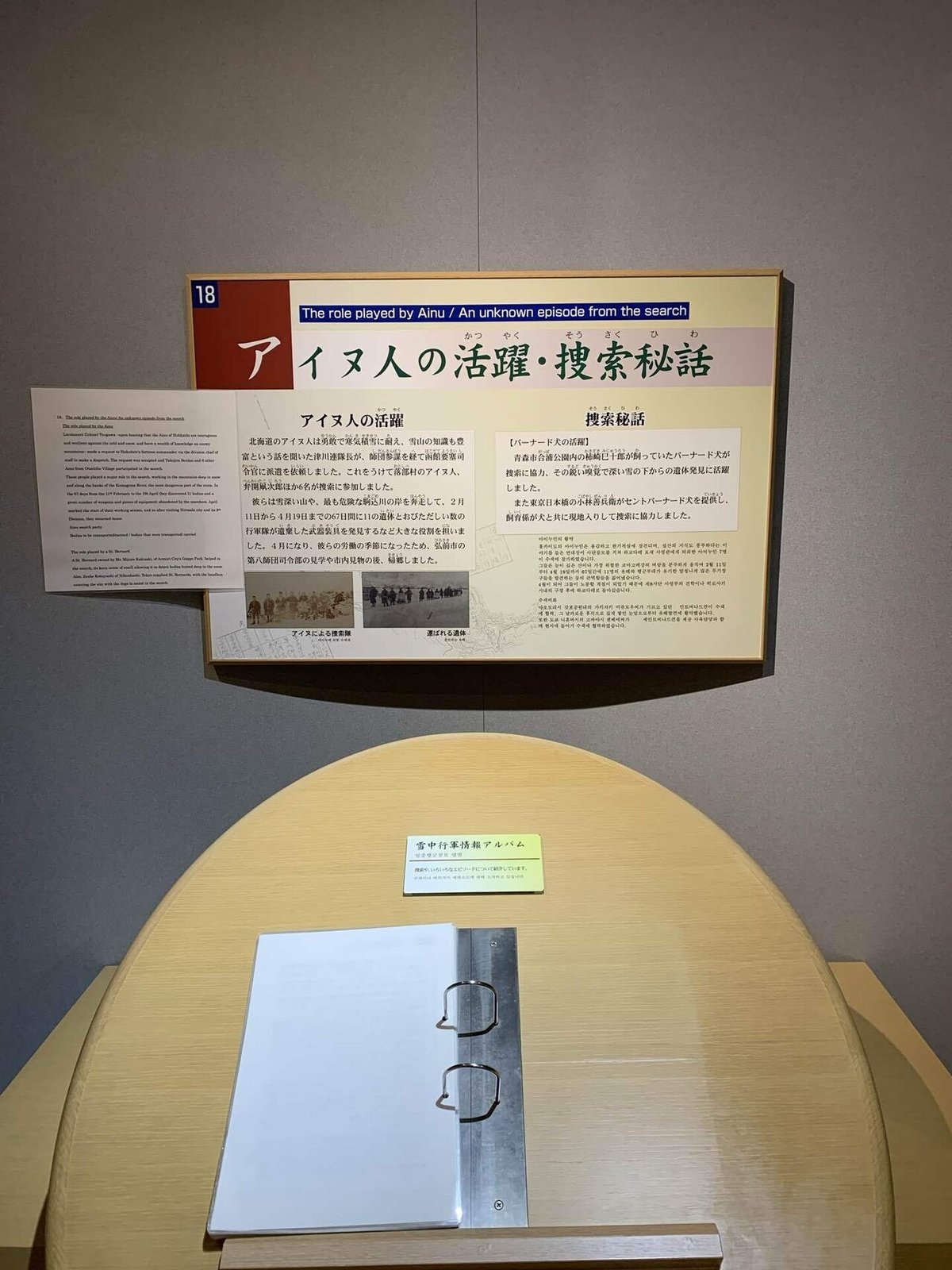

現在資料館奥にある「遭難凍死者英霊堂」の狛犬も

アイヌ犬 (北海道犬)をモデルにしたものになっている。

下の雪中行軍情報アルバムでは当時の新聞記事の抜粋や

捜索に協力した人々、寄贈された物資などの情報が読める

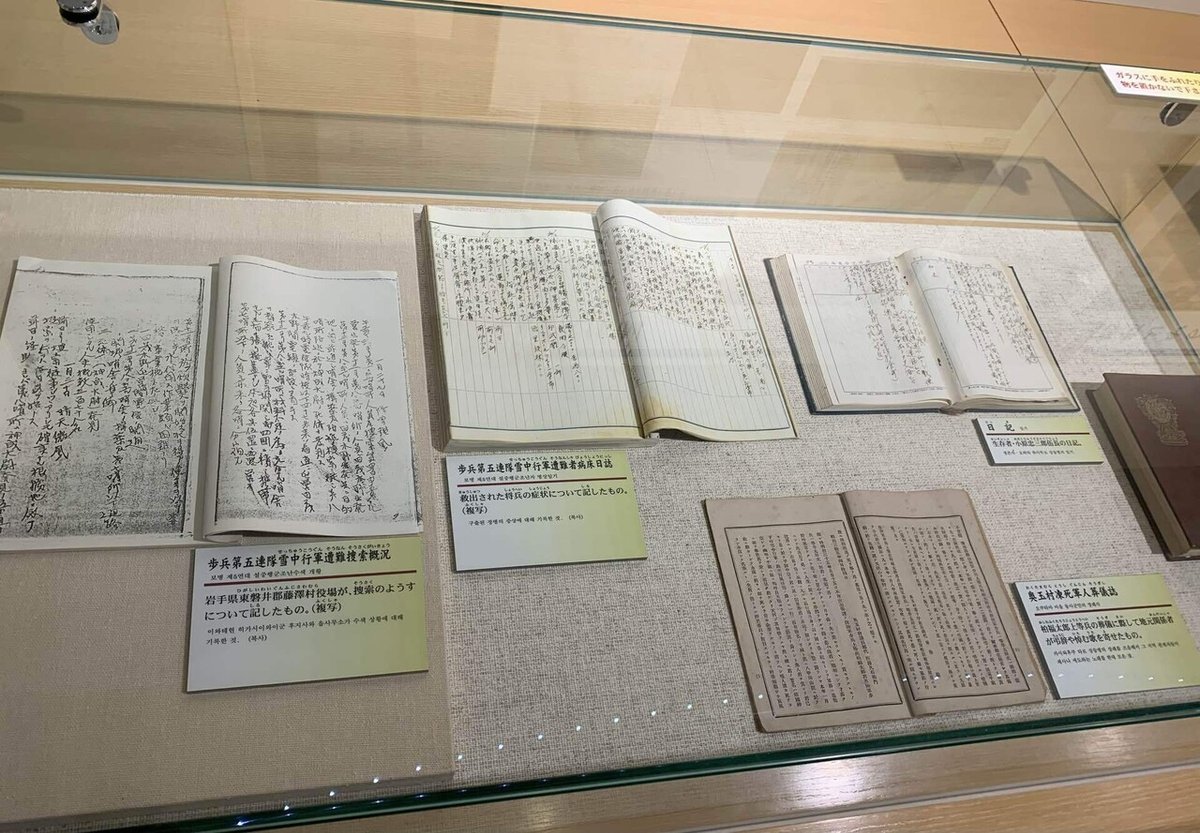

下に展示されているのは捜索で発見された遺品の一部

事故当日以降も吹雪が続いていた状況を聞くに

生還者たちが生き延びていたのはまさに奇跡だ

陸軍の威信の問題もあったであろうことは想像に易いとはいえ

遺体の収容や遺品の捜索に半年以上もかけ

全員の遺体を回収したというのもまた壮絶だ

中央の絵はイタリアのミラノで刊行されていた

新聞の挿絵だそうだ

凍傷が比較的軽度で両脚または片足が温存されている人が後列

重度の人は前列に配置された為にこの並びになったらしい

山口少佐の暗殺説や第五連隊と第三十一連隊の遭遇説

生還したとはいえ多くの人が凍傷で体の一部を失った。

また、凍傷が比較的軽度で済んだ人も

直後の日露戦争で命を落としてしまったという

青森で「冬の八甲田山での登山」の話になると「そんな馬鹿なことをしたら、遭難事故で死んだ軍人が浮かばれなくて化けて出るからやめろ」という反応を示す人が少なくない。

勿論ほとんどの人は本気で幽霊の存在を信じているわけではなく、半ば冗談めかした反応ではある。それでも地域の人々によるこの事故の受容として「悲劇を繰り返さないことが死者の鎮魂につながる」と多少なりとも信じている地元の人間は多い。

岩手県雫石町にある森のしずく公園 (旧慰霊の森)もそうなのだが、八甲田山はこの事故に関連してインターネット上などでは他の地域に住んでいると思わしき人々から「ヤバい心霊スポット」や「呪われる」など刺激的な文面で語られることも珍しくない。しかし実際に周辺地域に住んでいる人々からは、軽率な行動を戒めるような話は聞けども、それを祟りや呪いとして扱うような話は少なくとも自分は直接聞いた覚えがない。

さて、ゴールデンウィークも半ばを超え、北東北各地でも山開きが行われている。

純粋な登山はもちろんのこと、北東北に住んでいる人間からすれば姫筍 (ネマガリタケ)やコシアブラなどの特に美味しい山菜が盛りを迎える季節であり、さらにこれからはやサモダシ (ナラタケ)やイグチ類、トンビマイタケなど夏のキノコの季節になってくる。

一方で、2023年は全国各地で山岳遭難件数が過去最多を記録している。

北東北でも2023年は青森県での遭難死者・行方不明者は1999年の統計開始から過去最多。岩手県での山岳遭難件数も過去5年間で最多を記録した。

(なお秋田県での昨年の遭難件数は例年と比べて大幅に減っているが、これは昨年はツキノワグマによる熊害が頻発した為に山に入る人自体が非常に少なかった為ではないかと私は思っている。実際自分も昨年の夏ごろからはクマとの遭遇を恐れて登山は控えていた)

冬山という前提こそあれど、軍隊という体力のある若者が中心の多人数の登山でもこのような大惨事が起こりえるということは、趣味でも仕事でも山に登る上では決して他人事ではない。

事前の調査や適切な装備の不足は現代の登山でも季節を問わず起こり得る。

また、ヤマレコによれば例えば八甲田山の最低気温は5月でも2.9℃、6月でも7.6℃となっている。

北東北の山の山頂付近では適切な防寒をしなければ初夏でも凍死リスクは十分にある。

日帰りのつもりで来たとしても遭難などで夜を越すことになる場合は勿論のこと、20℃ほどの気温でも対策が不十分なまま雨に打たれ続ければ水分で体温が低下し、低体温症を発症するリスクは付きまとう。

また、天候が崩れれば濃霧が発生することも当然あり得る。そういった状態であればホワイトアウトと同様に、視界が良好でさえあればまず起こさないような道迷いを起こしてしまうこともある。

これはこの事故に限った話ではないが、大事故が発生したことをきっかけに対策が見直され、それが現代では「常識」となり対処・対策方法と共に伝わっている事例も数多い。

しかしこの「常識」を知識として知っていたとしても、慣れや油断などにより「これくらいはいいだろう」と軽視してしまうことがままある。

この記事を読んでいるあなた自身、あるいはあなたの近しい人が山に入る時、少しでも安全な行動をとることこそ、犠牲となった人々の死を無駄にしない身近にできる行動であることを忘れないでほしい。

八甲田山雪中行軍遭難資料館

開館時間 : 4月~10月 9:00~18:00

11月~3月 9:00~16:30

※最終入館は閉館30分前まで

休館日 : 12月31日~1月1日、2月21日~22日

入館料 :一般 270円、高校・大学140円

※中学生以下、70歳以上無料、団体割引あり

アクセス :青森駅からバスで約30分。

最寄りバス停は幸畑または幸畑墓苑。

開館時間は1時間に1本程度のペースで運行。

備考 : 7月22日~11月3日の土、日、祝日の

10 :00〜16 :00は予約で

ボランティアガイド可能