幸せになれないのはあなたが悪いのではなく、幸せについて正しく知らないからです。

突然ですが、いま、あなたは幸せですか?

幸せでないとしたら、幸せになりたいですか?

幸せだとしたら、その幸せはいつまで続きそうですか?

仕事を始めてから約7年間、ずっと格闘し続けていた「幸せとは何か?」という問いに対して、自分の中である程度答えを出すことができました。

また、最近は実生活でも、ある程度胸を張って「幸せです」と言えるようになってきました。

その答えをきちんと言葉で整理したい。

そして、その答えはもしかしたら悩む誰かの役にも立つかもしれない。

そんなことを考えながら、この記事を書きました。

少し長いのですが、可能な範囲でお付き合いいただけますと幸いです。

なお、お読みの方の中には「自分は幸せになってよいのだろうか?」と感じている方もいるかもしれません。

その場合は、最後の「自分には幸せになる資格は無い、と思う方へ」から読んでいただけると幸いです。

それでは、さっそく始めましょう。

幸せの形は1つではない

さっそくですが、結論からお伝えします。

多くの人が幸せになれないのは

幸せの形が1つだと思い込んでいるからです。

これから詳しく見ていきますが、幸せになれないと思っている人の多くが

幸せはある特定の1つのものである

と考えています。

例えば「人よりもお金を稼ぐ」であったり「何かでトップになる」であったり「世間から認められるすごいことを成し遂げる」であったり……。

これらも幸せには違いありません。

ですが、これらだけが幸せなのではありません。

ところが、普通に生活していると、幸せはある特定の1つのものだ、という考え方が常識として身についてしまいます。

なぜなら「幸せ」という非常に抽象的な1つの言葉に対して、なんとなく分かったふりをして済ませてしまうからです。

その結果、いざ幸せになろうと思っても、かえって幸せになりづらい行動をとったり、振る舞いをしたりしてしまうのです。

それでは、幸せにはいったいいくつの形があるのでしょうか?

そもそも、幸せとはいったい何なのでしょうか?

これらを解き明かすために、まずは幸せと不幸せを形作る要素について考えてみましょう。

幸せと不幸せの8要素

さっそくですが、幸せと不幸せには全部で8つの要素が絡み合っています。

それを示したものが、こちらの図です。

この図は、次の3つのことを表しています。

1.幸せか不幸せかは、8つの要素の組み合わせで決まる

2.幸せと不幸せは、各要素の裏表の関係になっている

3.幸せにも不幸せにもその度合いの「高いもの」と「低いもの」がある

例えば、快楽より満足が、達成より充実が、それぞれ幸せの度合い(平たく言えば幸せの質)が高いと言えます。

同じように、不快より不満足の方が、未達成より空虚の方が不幸せの度合いが高い、つまりより不幸であると言うことができます。

この8つの要素から考えると、人間の最大の幸せは

充実した日々を積み重ね、目指すべき目標を達成し、生活に満足しながら、適度な快楽も得ていること

であり、最大の不幸せは、その裏返しである

まったく快感を感じることなく、何事にも満足できず、何も達成できないまま、空虚な毎日を過ごすこと

となります。

ここで少し立ち止まって、それぞれの状況にいる自分を想像してみてください。

想像するだけでも、前者は少し心地よく、後者は少し残念な気持ちにならないでしょうか。

これら2つの文章は、それほどに強い幸せ・不幸せの形だと言えるかと思います

さて、それではなぜ幸せと不幸せがこの8要素からできていると言えるのでしょうか。

その答えを考えるため、幸せの4要素である「充実」「達成」「満足」「快楽」の関係について詳しく見てみましょう。

幸せには4つの領域がある

ここまでで、幸せと不幸せのには8つの要素があることを見てきました。

ここでその要素1つ1つが強く現れることを考えてみると、幸せと不幸せにはそれぞれ4つの領域があることが分かります。

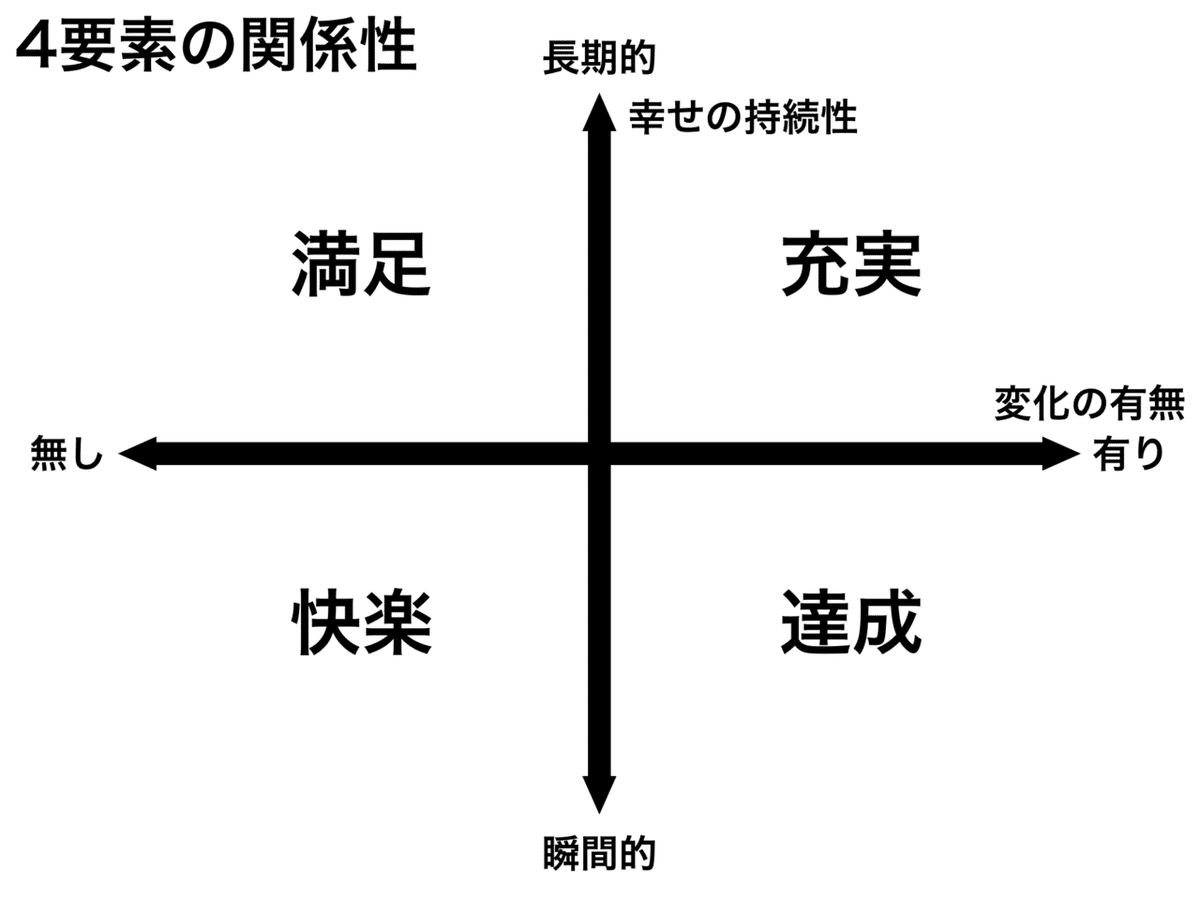

例えば幸せに関して、その領域は以下のような関係になっており、縦の軸として「幸せの持続性」、横の軸として「変化の有無」を想定することができます。

(不幸せについては簡潔な図にするには多くの要素が入り込むため、ここでは割愛しています)

それぞれの領域は以下のように具体化できます。

・充実の幸せ

→自分に自信があり、周囲に良い影響を与え、周囲からも良い影響を受け取って変化していく状態。

・達成の幸せ

→目標のために変化を行い、物事を達成し、勝者として他の人よりも優れている状態。

・満足の幸せ

→必要なものに過不足がなく、自分自身や周囲の環境に不満がない状態。

・快楽の幸せ

→おいしいものを食べる、友達と遊ぶなどの瞬間瞬間の幸福度が高い状態。アルコールやセックス、ドラッグなど、過度の摂取が不快につながるものもある。

このように、幸せには大きく4つの領域があり、それぞれに個別具体的な幸せな状態を持っています。

ここで強調しておきたいのが、上の4つの領域は少なくとも不幸せではないということです。

「いやいや、アルコール中毒者やドラッグをやっている人は不幸せではないか?」という疑問を考えてみましょう。

たしかに、アルコールやドラッグでは幸せな状態を維持しにくい、つまり不幸せにつながりやすいと言うことはできるでしょう。

しかし、その人もその瞬間は幸せであり、だからこそ生活や自分の健康を損なってでも、アルコールやドラッグに手を出してしまうと言うことができます。

他にも「暴力的なパートナーに虐げられながらも、自分が相手にとって必要であると思い、幸せを感じている人」などを想定することができます。

この人は、果たして本当に「幸せ」なのでしょうか?

この問いも、4つの要素の関係性から紐解くことができます。

上の図から、それぞれの領域の幸せを次のように言い換えることができます。

・充実の幸せ = 長く続く、変化をともなう幸せ

・達成の幸せ = 短く消える、変化をともなう幸せ

・満足の幸せ = 長く続く、変化をともなわない幸せ

・快楽の幸せ = 短く消える、変化をともなわない幸せ

さらに

・充実は満足の上位互換である(充実を感じている場合、満足も感じている)

・達成は快楽の上位互換である(達成を感じている場合、快楽も感じている)

という関係性が成り立ちます。

この前提から「暴力的なパートナーに虐げられながら、自分が相手にとって必要であると思い幸せを感じている人」を考えてみましょう。

彼、もしくは彼女は、何も変化が起きない限りはその状況に「満足」をすることができます。

少なくとも、自分が必要とされる状態を感じ続けていられるからです。

しかし、満足の幸せは変化に弱いという特徴があります。

もし自分の境遇に疑問を持ったり、誰かから「それは幸せではないよ」と言われたりすることで変化が起きてしまうと、その瞬間に幸せが崩れてしまう可能性があるのです。

さらに、こうした人は、虐げられるという「不満足」や「不快」、本当に大事にされているのだろうか?という「空虚」といった不幸せの要素を抱えています。

このため、こうした状態の人は、現在は幸せかもしれないけれど、ちょっとした刺激で「不幸」に傾いてしまう可能性が高い状態である(だからこそ「満足」という幸せで自分の心を守っている)と言えるのです。

さて、ここまでで幸せの4領域についてご覧いただきました。

それでは、この4領域が幸せの形なのでしょうか?

おそらく、現実はもう少し複雑だと思われます。

そこで次は、それぞれの領域をかけあわせたマトリクスを考えることで、4つの幸せのタイプについて考えてみましょう。

幸せの2x2マトリクス

これまでに見てきた4つの領域を縦横に並べることで、次の2x2マトリクスを作ることができます。

実は、最初に申し上げた「幸せにはいったいいくつあるのか?」という問いの最終的な答えは、ここにある「4つのタイプがある」となります。

それぞれの幸せを簡単に説明すると、次のようになります。

・充実-達成タイプ 「毎日がたのしい!」

毎日が充実しながら、日々目標達成に近づき、やりたいことを成し遂げるタイプです。

4つの中で1番「変化」の力が強く、それは日常的な言葉である「成長」とほぼ同じ意味となります。

この意味で、成長は長期的な幸せの要素の1つと考えることができます。

このタイプは現在と未来の両方から幸せを生み出すことができるため、ちょっとやそっとの出来事では、幸せな状態が崩れることはありません。

現代の日本おいて、おそらく1番幸せ度が高いであろうタイプです。

・充実-快楽タイプ 「今が楽しければいいじゃん!」

今この瞬間が楽しいかどうかを重視するタイプです。

気の合う仲間や自分の好きなことができる環境にあります。

一方で、持続性と変化の方向がバラバラであり、特定の方向性を向いて何かを形にするといったことがありません。

ふとした瞬間に「あれ、なんでこんなことしてるんだっけ?」という問いに囚われ、空虚さを感じてしまう危険性もあります。

・満足-達成タイプ 「このままで十分です」

今の自分にできることを形にし、それで十分とするタイプです。

充実-達成タイプと比べると、できないことにチャレンジをしたり新しいことを試すという場面は少なくなります。

今の自分に満足しているうちは良いのですが、環境が変わったり高い目標に挑まなければならなくなった際に未達成による苦しみが生じやすいという特徴があります。

・満足-快楽タイプ 「困りごとはありません」

今に満足し、日々を快適に過ごしているというタイプです。

言ってしまえば、親元で暮らす小さな子どもの幸せだと言えるかもしれません。

何かを達成するでも、自分の変化に気を配るでもなく、満ち足りた日々を快適に暮らしています。

ある種もっとも理想的な幸せと言えるかもしれませんが、現代の日本に生きる多くの大人にとって、なかなかこの状態で毎日を過ごすのは難しそうです。

また、自分自身に満足や快適を作り出す力がない場合、自分を守ってくれる存在がいなくなると、一気に苦境に陥ってしまうという危うい状態でもあります。

これら4つのタイプは、先ほどまで扱っていた「4つの領域」に比べ、より具体的な幸せの状態を示しています。

なぜ「4つの領域」ではなく「4つのタイプ」で幸せを捉えるべきかというと、領域の場合、尖りすぎると非常にバランスが悪くなり

幸せを追い求めているのに不幸せになる

ということが生じる可能性があるからです。

例えば、何かを達成するために日々の満足を犠牲にしたり、快楽を追求するために健康を損ない、充実した日々が送れなくなる、といったことが起こりえます。

このため、質的に異なる2つの領域を掛け合わせた4タイプを幸せとして捉えることで、不幸せに陥ることなく幸せを追い求めることができるようになります。

もちろん、それぞれのタイプによって、幸せの強度や持続性において差があります。

しかし、程度の差こそあれ、すべてが幸せであることに変わりはありません。

ここまでで、幸せと不幸せについてかなりの部分を整理することができました。

そこで続いては、これまでの議論から、幸せになれない理由について詳しく考えてみたいと思います。

幸せになれない理由のすべて

これまでの議論から、

・幸せには4つのタイプがあること

・幸せと不幸せには8つの要素が関連しあっていること

が分かりました。

このことから考えると、幸せになれない理由は次のうちのどれか、または複数が原因だと言うことができます。

1.不幸せの4要素を取り除けていない

2.幸せについて正しく理解できていない

3.幸せになるためのスキルがない

4.幸せになるための行動ができていない

(5.自分は幸せになってはいけないと思っている)

1に関しては1番わかりやすいと思いますが、

何となく自分として生きている手応えがなかったり(空虚)

目標を適切に達成できなかったり(未達成)

自分の置かれている環境が嫌だったり(不満足)

そもそも生活の前提が満たされていなかったり(不快)

こうした要素を持ったまま生活をしていると、幸せを感じることが難しくなります。

2に関してはこれまでの議論の通りです。

毎日成長していないとダメだと思ったり(充実)

何かを達成したり勝利しないと意味がないと思ったり(達成)

少しでも欠けているものがあるとそれが気になったり(満足)

刺激的な快感がないと手応えが感じられなかったり(快楽)

ある要素だけを突き詰めることが幸せである、という思い込みを持っていると、途端に幸せになるハードルが高くなります。

特に、今の日本では「達成」を幸せと捉えている人が多いと思います。

こういった人たちに対して「生きているだけで幸せだよ」や「人とのつながりが大事だよ」とアドバイスをすることは「幸せの持続性という側面に目を向けてみては?」と伝えていることと同じです。

ただし「達成したその瞬間こそが幸せである」と捉えている人には、その言葉はなかなか響きません。

それは、幸せには複数の軸があり、複数のタイプがあるということを理解していないからなのです。

3と4に関しては、解決するのが非常に難しいところです。

世の中に自己啓発本や対人関係スキルの本が星の数ほどあるのは「この8要素とどう向き合い改善していくか?」という問いへの答えが千差万別であることと無関係ではないでしょう。

それだけ各々の状況に様々な課題と解決策があり、その人にあった手段も必要な行動もまた、多種多様であるということです。

とは言え、幸せになりたい人が共通して行った方がよいであろう行動に関しては、後半の「幸せになるために今すぐすべきこと」で少しだけ考えてみたいと思います。

さて、5に関しては少し次元が異なります。

人によっては「これはどういう意味だろう?」と思うかもしれません。

ですが、こちらも非常に重要ですので、最後に出来る限り触れておきたいと思います。

さて、ここまでで「幸せとは何か?」「どうして幸せになれないのか?」までが整理できました。

ここからは少し視点を変えて「幸せそのもの」に関して、もう少しだけ踏み込んで考えてみたいと思います。

それは、ミクロ的な個人の状況という視点と、マクロ的な時代や文化という視点です。

まずは個人の状況という視点から見ていきましょう。

幸せは状況によって変わる

1番最初に

幸せだとしたら、その幸せはいつまで続きそうですか?

という質問をしました。

この質問には、例え今は幸せな人でも、少し悩んでしまうと思います。

しかし、実際は悩む必要はそれほどありません。

なぜなら、それは「幸せは静的なものであり、一度たどり着いたら変化しないものだ」という思い込みから抜け出せていないだけだからです。

「幸せは動的なものであり、時々によって変化しうる」と考えたらどうなるでしょうか?

例えば、仕事一筋で成果を出している男性のAさんがいるとします。

彼は自分のポジションや仕事にも満足し、数多くの業績を達成している「満足ー達成タイプ」の幸せを感じています。

しかしある時、急な病気になり同じ仕事を続けることが難しくなってしまいました。

この結果、Aさんは不満足や未達成に苦しみ、不幸せになってしまいます。

しかし、病気の療養で訪れた田舎町で、それまで出会うことがなかった人々と触れ合い自然を感じる中で、直感的な充実感を覚えるようになります。

また、大きなチャレンジを伴う仕事はできないのですが、これまで覚えた知識と技術を駆使して、町の人たちに役立つ小さな仕事ができることが分かりました。

直接「ありがとう」を言われる生活に、いつしか言いようのない快さを感じるようになります。

こうして、Aさんは何も達成をしていないのですが「充実ー快楽タイプ」の幸せを感じることができるようになりました。。。

以上はとても単純化したお話ですが、他にも摂生していた高齢者が、余命いくばくもないと言われたことで「どうせ死ぬなら」と酒やタバコを好きなだけやった結果、かえって長生きするというような話もあります。

これも結局、長生きするために健康になるという未来の幸せではなく、日々の満足という今の幸せを選んだ結果、むしろ日々が充実し生き生きしてくるためにかえって健康になる、ということが言えるのではないかと思います。

いずれにしても、ここで重要なことは

何が幸せはその人その人の状況によってことなる

ということであり、また

何を幸せとするかは自分で選ぶことができる

ということなのです。

さて、ここまでがミクロの話です。

続いて、マクロの視点から幸せについて考えてみましょう。

幸せは時代や文化によって変わる

1776年、人類の歴史において初めて「幸福を追求すること」が個人の権利として認められました。

それまでも幸福という概念はありましたが、特定の宗教と結びついたものや、御恩と奉公のようにある関係においての「誉れ」に近い感覚が強いものでした。

そこから約250年が経つ中で、日本において個人と社会の関わり方は大きく変わり、それに従って幸せの在り方も大きく変わってきました。

その理由は、大きく以下の2つに集約できます。

・比較できる情報が増えたために「充実」がしにくくなった

・競争が激しくなったために「達成」がしにくくなった

こうした中で、いくつかの国でこれまでの「拡大・成長の幸せ」から「集団内・安定の幸せ」へという大きな流れが出てきています。

個人のレベルでいうと、「経済的な勝ち組」がもてはやされていた時代から「コミュニティリーダー」が評価される時代になった、と言えるかもしれません。

どれだけ資本主義的に成功し幸せであっても、その成功は永遠ではなく、いつまでも勝ち続けられる世の中ではありません。

一方で、小さくてもある集団のリーダーであれば、フォロワーとの相互関係のもとで充実感を得ながら日々を過ごすことができます。

(これが不十分な形で現れているものも散見されますが、ここでは深く立ち入りません。)

このような考えから「充実ー達成タイプ」を説明する際、あえて「現代の日本において、1番幸せ度が高いであろうタイプ」と書きました。

よくテレビなどでアマゾンの原住民の生活が映し出され、彼らに対して「日本人より幸せそう」などというコメントを言う人がいます。

それはその通りで、今の日本で幸せ度が高い「充実ー達成タイプ」には「変化=成長」という要素が伴います。

飽きてしまう人間にとって変化はポジティブな刺激になる要素ですが、一方で人間は根本的に変化を嫌うという矛盾があります。

このため、日々変化する自然に対応しながら、自分たちは無理に変わることなく調和している「満足ー快楽タイプ」の幸せを見ると「あっちの方が良さそう」と思ってしまうのです。

あるいは、今後AIが発展して機械化が進み、本当に人間が何もしなくてよくなった時代を想像してみてください。

識者の方々は、よく「空いた時間で人間は創造的なことを行い、アートや哲学が盛んになったり、別の形で人の役に立とうとする」などと言います。

しかし、これは本当でしょうか?

アマゾンの原住民の話と同じで、あえて何かをする必要など考えず、日々の生活から満足感と快感を得られる「満足ー快楽タイプ」の方が、その時代においてはより幸せなのではないでしょうか?

しかも、その幸せを得ることは決して簡単なことではなく、そのために身につけるべき態度や精神状態も、高度なものになると考えられるのです。

さて、このように、時代や文化によってどのタイプの幸せが求めやすいか、適しているかは変わります。

しかし、おそらくこの4タイプとまったく違う幸せの形が出てくることは無いのではと思います。

もし出てくるとすれば、それは「幸せ」という軸とはまったく別次元に精神を飛躍させる、ある種宗教的な営みではないでしょうか。

その観点についても、この後の「幸せの向こう側へ」の項で少しだけ触れたいと思います。

さて、幸せをめぐる議論も、大きなものはほとんど完了しました。

そろそろまとめとして、これまでの議論を振り返りながら、幸せになるための行動について考えてみたいと思います。

幸せになるために今すぐすべきこと

これまで、以下のような順番で議論を進めてきました。

・幸せと不幸せには8つの要素があり、それは4要素の表と裏である

・幸せには「持続するかどうか」と「変化をともなうかどうか」の2軸で区別される、4つの領域がある

・幸せには、4つの領域を掛け合わせた4つのタイプがある

・幸せになれないのは、不幸せの要素があるからか、理解ができていないか、スキルがないか、行動しないか、幸せになってはいけないと思っているからである

・何を幸せとすべきかは、個々人の状況や時代・文化によって異なりうる

ここまで理解ができると、幸せになるためにすべきことはある程度シンプルになります。

・今自分が幸せか不幸せかを明らかにする

・不幸せな場合、不幸せの要素をできる限り0にするために行動する

・幸せな場合、その幸せのタイプは今自分が求める幸せか?を明らかにする

・求める幸せになっていない場合、今の自分の幸せのタイプがどれで、求める幸せのタイプがどれかを考える

・求めるタイプの幸せにたどり着くために必要な要素を洗い出し、行動する

あまりにも問題解決的で、人間味がないと感じられるかもしれません。

しかし、逆に言えば、ここまでは人間味がなくとも、誰でもたどり着くことができます。

そして、さらに言えば、ここから先は人間味だけが重要になる世界になってしまうのです。

例えば、これまであなたが築いてきた人間関係や周囲からの評価。

例えば、今いる環境や本当は所属したい組織や団体との埋められない差。

例えば、できることとやりたいことの差や、そのためにできる努力の総量。

これらすべてが、今後あなたが望む幸せにたどり着けるかどうかを左右します。

そしてこういった要素は、一朝一夕で変えられるものではなく、まさにこれまでの人生の積み重ねによって決まっているものです。

自分の求める幸せを考える中で「どうして過去の自分はこんなことをしてしまったんだろう」と後悔をしたり、「何でもっと努力をしてこなかったんだろう」と自分に苛立つこともあるかもしれません。

しかし、まずはそれを認めることが、幸せになるための第一歩です。

なぜなら、それはある意味で仕方がないことだからです。

これまでのあなたは「正しい幸せとは何か」を知らずに過ごしてきました。

知らないことは、やりようがありません。

理解できないことを正しくできるほど、人間は良いものとしてできてはいません。

だからこそ、きちんと幸せになるためには、正しく幸せを理解する必要があると考えます。

そして、その理解をもとに必要な行動を明らかにすることこそが、幸せになるために今すぐやるべき行動なのです。

以上で、今回の幸せに関する議論は終わりです。

ここまでの議論にお付き合いいただけた方に、何かしら役立つものが残っていたら、これほど嬉しいことはありません。

また、もし「自分の周りにも興味を持ちそうな人がいるかも」という方は、ぜひFacebookやTwitterでシェアをしてください。

心から喜びます。

ここまでお付き合いいただき、本当に有難うございました。

さて、ここからは「幸せ」という枠組みを超えて、しかし個人的には非常に重要だと思う2つの問いを新しく立てたいと思います。

それは

果たして幸せになることが本当に人間の最高善なのか?

と

幸せになってはいけないという感情はどこからくるか?

という問いです。

もしこの問いに興味があるという方は、もう少しだけお付き合い頂けますと幸いです。

それでは、続けてまいります。

幸せの向こう側へ

幸せが最高善であるという考え方は、アリストテレスに由来します。

彼は『ニコマコス倫理学』において、以下のような話をしています。

それぞれの事柄における善とは「それ以外のものがそのもののために為されているもの」のこと。医術においては健康、戦争術においては勝利、建築術においては家、つまりあらゆる行為と選択において「目的」がそのような善である。

(中略)およそ何かほかのもののために幸福を選ぶこともない。

つまり、幸福を何か他の目的のために選んだり、他の目的のために幸福になろうとすることはなく、幸福は目的にしかなり得ない、ということです。

この話は非常に明快であり、納得度も高いものです。

しかしここで私たち東洋の人間に存在する考え方として、そもそも目的などを考えない、主客未分の境地を提示することができます。

それは道教的な「胡蝶の夢」であったり、この世は仏の世界に行くための修行の場であるとする仏教的な考え方であったりします。

つまり、アリストテレスが言うように人間はポリス的・集団的であると前提するのではなく、あくまで個々人は自然や道(タオ)など、より大きなものの一部であるとする考え方を前提とした場合、「幸せ」は最高善にはなり得ない、という領域が存在します。

そうした境地をよく示した例として、中島敦の名人伝に「不射の射」というお話があります。

大まかにお伝えすると、ある弓の達人が、より優れた名人と競っていると、最終的にその名人は弓と矢の存在すら忘れてしまい、達人はそのたどり着いた境地に感服する、というものです。

普通に考えれば「それまで弓矢を扱っていた人が何を言っているんだ?」という話です。

しかし私たちは、単純に笑い飛ばせないものをこのお話から感じ取ることができます。

それは、私たちの感覚の中に「対象と一体化することによる忘我の境地」というものが、大なり小なり存在しているからなのです。

これを幸せについて当てはめると、どうなるでしょうか。

それはつまり、「もっとも幸せな人は幸せについて考えることも意識することも忘れ、そのような尺度ではもはや生きていない人」ということになります。

これは仏教徒が悟りを開いた際、現世にあって現世をそれまでのようには見ず、仏の境地から見るという話と重なります。

つまり、アレが幸せ、コレが幸せ、環境がこうなったら自分の取りうる幸せの立場はここ、などという考えは、あくまでも「幸せのこちら側」に留まっており、「幸せの向こう側」には一切立ち入っていない議論なのです。

もっとも、現実を普通に生きていくうえでは「幸せのこちら側」の話を考えていれば十分ではないかと思います。

人生で起こる8割以上のことは、こちら側の出来事だと思うからです。

しかし、どうやら世の中には2割ほど、どう考えても向こう側から来るとしか考えられない話があり、しかもそれは、残り8割にも多大な影響を与えるという、そういうことがあるようなのです。

この辺りに関しては、自分自身、まだまだ知見も経験もありません。

まったく無いこともないのですが、突拍子もなさすぎて多分ほとんどの人に「それは病気か妄想では?」と言われる可能性もあります。

それはそれとして、現実を生きつつ出来る範囲で向こう側のことについても想いをめぐらせること。

それが自分にとって必要であり、かつ今後の楽しみでもあるのです。

さて、この議論は「果たして幸せになることが本当に人間の最高善なのか?」という問いから始まったものでした。

これに対する現時点での回答としては

人間を社会的な動物と考える「幸せのこちら側」ではその通りだが、人間をより大きな枠組みで捉える「幸せの向こう側」では違う答えがあるのではないか?

という問いを置いておこうと思います。

<追記>

この「幸せの向こう側」に関連して少しずつ知見が深まってきましたので、いくつか記事を書いています。

よろしければあわせてご覧くださいませ。

自分には幸せになる資格は無い、と思う方へ

この項目だけは、他の項目とまったく違う書き方をしています。

それは自分の考えではなく、経験を書いているという違いです。

突然ですが、自分は大学生の頃、友人に

「自分は幸せになっちゃいけないと思うんだよね」

と話したところ

「そんなこと考えたこともなかった」

と言われたことがあります。

それを聞いて「ああ、この人みたいに生きてみたいなあ」と思ったことを覚えています。

最初にもお伝えした通り、今の自分は幸せです。

それは自分の努力のおかげでもあると思いますが、それ以上に非常にたくさんの周囲の方や、特定の親密な人たちの支えがなければ絶対に実現しなかったことです。

ですが、数年前まで、自分は絶対的に不幸せを感じていました。

今から思うと、当時の自分はいわゆる思春期の時期から続く、ある種の空虚さに支配されていたのだと思います。

途中でもお伝えした通り、空虚さの不幸せ度合いはもっとも高いのです。

何となく生きている意味がわからない。

自分として生きている実感もない。

いっそ大怪我をしたり、誰か身近な人が死んでくれたら分かるかもしれないのに。

自傷行為はしないまでも、希死念慮に支配されていた時期もありました。

生きている理由を考えに考えに考えて、頭が擦り切れるほど考えて、結局無いな、という結論に至ることもありました。

自分が生きているのは、その時「でも死ねないな」という方に天秤が傾いたからです。

逆に傾いていなくてよかったと、今でも思います。

おそらくこうした経験は特別なものではなく、ある程度多くの人が抱えるものだと思います。

ですが、だからと言って、その苦悩や不安が重要ではないとはまったく思いません。

むしろ、一人ひとりの主観的な苦悩や不安こそが重要になってくるのが、これからの時代なのだと思います。

自分語りが過ぎましたが、こうしたことをお伝えしてきたのは

生まれてきた理由もないし、幸せになれる理由もないが、

生まれてこない理由もないし、幸せになってはいけない理由もない

ということを書きたかったからです。

この言葉が果たしてどれだけ響くものか、実はあまり自信がありません。

ですが、少なくとも自分のケースにおいては、自分が幸せになってはいけない理由を、自分でたくさん作っていました。

しかしそれはどこまでいってもその時々の自分ルールなのであって、誰かに強制されたものでも、生まれながら背負ってきたものではありませんでした。

もしかしたら、実際に身近な人から、そういったルールを強いられている人もいるかもしれません。

そうした人は、本当に辛く大変な境遇にいるのだと思います。

自分の場合は、ある程度の時間が経って、そのルールを破っても悪いことや怖いことが起きないのだと実感するとき、初めて「あ、自分も幸せになってもいいのかも」と思いました。

そこから先も10年近くかかりましたが、何とかここまで来ることができました。

だから大丈夫です、とお伝えするつもりもありません。

知らない人に共感されることほど、嫌なことはないと思います。

ですが、これから知り合ったり、想いを共有し合ったりすることはできると思います。

自分は何かの専門家でも資格を持っているわけでもないですが、もしこのnoteを読んで、何か感じることがあることがあったら、ぜひ教えていただきたいと思います。

何か役に立てるかは分かりませんし、そもそも役に立とうという気持ちで接するかも分かりませんが、それでも、何かをお伝えいただけるなら、何かをお返しすることもできるのではないかと思うのです。

以上で、本当にこの議論を終わりたいと思います。

改めて、お付き合いいただき有難うございました。

参考図書

アービンジャー インスティチュート 自分の小さな「箱」から脱出する方法

アリストテレス 二コマコス倫理学

石井 清純 禅問答入門

岡田 尊司 愛着障害~子ども時代を引きずる人々~

サイモン・シネック他 FIND YOUR WHY あなたとチームを強くするシンプルな方法

渋沢 栄一 渋沢栄一の「論語講義」

ジョナサン・ハイト しあわせ仮説

鈴木 大拙 禅

高山 宏,中沢 新一 インヴェンション

多川 俊映 唯識とは何か

竹田 青嗣 現代思想の冒険

中島 敦 名人伝

藤田 一照, 山下 良道 アップデートする仏教

古野 庸一 「働く」ことについての本当に大切なこと

奈良本 辰也 葉隠

西田 幾多郎 善の研究

前野 隆司 実践・脳を活かす幸福学

マーティン・セリグマン オプティミストはなぜ成功するか

マルクスアウレーリウス 自省録

横山 紘一 十牛図入門 「新しい自分」への道

ラッセル 幸福論

ロマン・ロラン ミケランジェロの生涯