スト6 投げ確認グラップの検証 Ver.1.0801.001

更新:2024-12-26

投げ確認グラップとは?

投げモーションを確認してからグラップを押すこと

被起き攻めの防御方法の一つ。相手の投げモーションを確認してからグラップを押すこと。打撃にはガード、投げには投げ抜けができるため、中下段やコマ投げ、インパクト以外に負けない。

非常に強力な防御方法である。

現実的には不可能

しかしこの攻略は現実的に不可能である。投げモーションの発生から13F(*1)以内にグラップを押す必要があるが、投げモーションは分かりづらく、エフェクトや効果音も無いためだ。

*1 投げ発生までの4F+投げ抜け猶予9F

持続投げに対してなら可能?

実は、持続投げ(硬直差+4F~+5Fからの投げ)に対してのみ、投げモーション確認グラップが簡単になる。+4Fからの投げに対する確認猶予は14F、+5Fからの投げに対する確認猶予は15Fになる。

最近(2024年12月19日)、持続投げに対してこの投げ確認グラップが可能であるのではないかと話題になっている。プロゲーマーの三太郎が発端である。

この有効性を確かめようというのが、今回の検証である。

前提

筆者の反応速度は、クリック式の反応速度想定で0.240秒前後である。ゲーマーの中では平均的~遅い方だと思われる。これを前提として記事を読んでいただきたい。

測定に使ったサイト:反応速度測定

結論

+5Fからの投げには有効であることが分かった。ただしグラ潰しには逆効果であった。また、+4F以下の投げにも逆効果であった。

※逆効果とは、投げ確認に意識を割くことによって判断が遅れ、結果的に投げにも投げの対となる択にも負けるタイミングでグラップを押してしまう割合が増えること。

†――――――セーブポイント――――――†

検証方法

硬直差+3F~+5Fを作る連携と、そこから投げと投げの対となる択(以降「対択(ついたく)」と呼ぶ)をレコーディングさせたダミーを再生して、起き攻め状況を作った。

プレイヤー(筆者)はしゃがみガードしながらグラップボタンに手をかけ、投げモーションが見えたら押すようにした。

これを各連携と対択ごとに100回繰り返し、筆者の反応を記録した。

筆者の対応を「ガード」と「グラップ」の二つとし、投げ抜けが成立するか、グラップが漏れた場合は「グラップ」とし、それ以外は「ガード」とした。

連携が3種類、対択が4種類、合計1200回繰り返した。

連携

立ち強P>キャンセルラッシュ>アサルトブレード(4強K)>アサルトブレード(4強K)>中スパイラルアロー>強キャノンスパイク>>前方ステップ (+5F)

アサルトブレード(4強K)>中スパイラルアロー>強キャノンスパイク>前方ステップ (+4F)

スイングコンビネーション(強P>強K)>弱スパイラルアロー>中キャノンスパイク>前方ステップ (+3F)

※前方ステップ後のシミーは早めグラップに負けるため、投げとシミーの択をかけるのに実践的な連携ではない。例えば+5Fを作る連携は、ODキャノンスパイク>>しゃがみ弱K(空振り)などの方が優れている。しかし今回はフレーム消費を前方ステップで揃えるためにこの連携を選んだ。

対択(投げの対となる択)

ニュートラル

歩きシミー

ODキャノンストライク

立ち弱P

※ODキャノンストライクはグラップ潰し目的。キャミィのしゃがみ強Pは遅めのグラップを狩れないのでこちらにした。

※立ち弱Pは最もモーションが投げに似ているものを選んだ。測定時は、投げを漏らしたかどうかではなく「投げを入力したかどうか」をキーディスプレイで確認し記録した。他の択と条件を合わせるためである。

設定

1Pキャラクターセレクト:Cキャミィ(Outfit1・カラー01)

2Pキャラクターセレクト:Cキャミィ(Outfit1・カラー02)

ステージ:TRAINING ROOM

スタート位置:左側

サイド選択:左側

攻撃情報表示:OFF

入力履歴表示:1P

フレームメーター:OFF

コマンド成立表示:OFF

キャンセルタイミングの表示:OFF

仮想コントローラー:OFF

BGM:なし

その他の設定:デフォルト

投げボタン:あり

考察

前置き

投げ確認グラップが可能なのかどうかを検証するつもりだったが、本題とは別の要因が実験結果に強く反映されてしまった。したがって、検証結果を見る前にそちらの方を考察していく。

グラップ率を推定する必要がある

プレイヤーのグラップ率は50%ではない。リスク計算やその日の気分などでグラップ率は変動する。

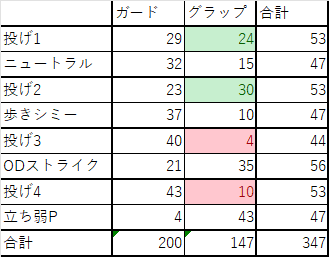

(縦軸がダミーの行動・横軸がプレイヤーの行動)

投げ確認グラップの有効性を確かめるには、まずベースとなるグラップ率を推定しなければならない。これを便宜的に基本グラップ率と呼ぶ。

今回は、対択に対するグラップ率を基本グラップ率と見なし、さしあたり、投げ択に対するグラップ率=基本グラップ率+投げ確認グラップ率(式1)とした。

上記例の場合、投げ択に対するグラップ率(16/50)=ニュートラルに対するグラップ率(16/50)+0なので、投げ確認グラップ率=0である。

投げに対するグラップとニュートラルに対するグラップが等価でない

投げに対するグラップとニュートラルに対するグラップは対称的ではない。

今回の検証方法では、ダミーが投げを選んだ場合、投げ抜け猶予内のグラップ(以降「9Fグラップ」と呼ぶ)は「グラップ」とし、投げ抜け猶予外のグラップ(以降「10Fグラップ」と呼ぶ)は「ガード」とした。

一方で、ダミーが対択を選んだ場合、9Fグラップも10Fグラップも「グラップ」(=グラップ漏れ)とした。

(以下、基本グラップ率を50%とする。)

「投げ/グラップ」と「ニュートラル/グラップ」が大きく異なる。

「ニュートラル/グラップ」は

「ニュートラル/9Fグラップ」+「ニュートラル/10Fグラップ」であるため。

(9Fグラップ:10Fグラップ≒1:1とした場合)

このため、「投げ」に対するグラップ率と「ニュートラル」に対するグラップ率の差を単純に投げ確認グラップの成功率と捉えられない。

対択に対するグラップのうち、9Fグラップのみを選り抜くことができれば、投げに対するグラップと比較することができるのだが、トレーニングモードの機能では難しかった。

そこで、式1を更新して、投げ択に対するグラップ率=9Fグラップ率+投げ確認グラップ率(式2-1)、9Fグラップ率=基本グラップ率-対択に対する10Fグラップ率(式2-2)とし、基本グラップ率は9Fグラップ率の上限と捉えることにした。(基本グラップ率≧9Fグラップ率(式3))

投げ択に対するグラップ率が基本グラップ率を超えている時のみ、「投げ確認グラップ率が0より大きい」と言うことができる。

日によってグラップのタイミングの平均が異なる

前項の例では9Fグラップと10Fグラップの割合を1:1としたが、これは1:1とは限らない。

グラップの平均ディレイ(遅らせるフレーム)が小さくなるほど9Fグラップの割合が高くなり、平均ディレイが大きくなるほど10Fグラップの割合が高くなる。

検証の結果、難度の高い投げモーション確認をしようとするほど平均ディレイが大きくなることが検証中に分かった。

投げモーションを確認しようとすると全ての択に負けるタイミングでグラップを押してしまう

10Fグラップはそもそも、投げにもシミーにも負ける、非合理的な選択肢である。投げに対しては投げ抜けできず、対択には対してグラップが漏れる。

しかし投げモーションを正確に見極めようとすればするほどディレイが大きくなり、10Fグラップの割合が増えてしまう。

先に検証結果の一部を言うと、対択が「ニュートラル」「シミー」のときに比べて、対択が「ODキャノンストライク」「立ち弱P」のときは、「投げ/グラップ」が大きく減少し、「対択/グラップ」が大きく増加した。

「投げ1/グラップ」「投げ2/グラップ」に比べて、

「投げ3/グラップ」「投げ4/グラップ」が大きく減少している。

基本グラップ率が大きく増加しているにもかかわらずである。

これは、対択のモーションと投げのモーションの判別が難しくなるほど、グラップのタイミングが遅れることを示している。

ガードが安定択になる

10Fグラップという非合理的な選択肢が大量に含まれているのは、果たして意義のある検証結果と言えるのか疑問である。

そこで筆者は10Fグラップを減らす方向に舵を切った。10Fグラップを消す方法は二つ。一つはグラップのディレイを減らし、その代わり投げ確認をほぼ断念すること。もう一つは基本グラップ率を下げ、その代わり投げ抜けをほぼ断念することである。

投げ確認を断念する方がより検証の目的に反すると考え、筆者は後者を選んだ。その影響で連携2や連携3の実験では基本グラップ率が高くなっている。

実戦においてグラップ率を下げる(投げを捨てる)戦略が安定するのは、10Fグラップの割合を減らせる要因が大きいのではないか。

†――――――セーブポイント――――――†

検証結果

連携1(+5F)

立ち弱Pのときのみ、キーディスを見てグラップを押したかどうかを判断した。

再考察1

「ニュートラル」に対するグラップ率は15/47(31.9%)以下、「投げ1」に対するグラップ率は24/53(45.3%)である。「投げ1」のグラップ率が基本グラップ率を上回っているので、投げ確認グラップが成功していると言える。

「歩きシミー」に対するグラップ率は10/47(21.3%)、「投げ2」に対するグラップ率は30/53(56.6%)である。「投げ2」に対するグラップ率が基本グラップ率を上回っているので、投げ確認グラップが成功していると言える。

「ODキャノンストライク」に対するグラップ率は35/56(62.5%)、「投げ3」に対するグラップ率は4/44(9.1%)である。「投げ3」に対するグラップ率が基本グラップ率を上回っていないので、投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

基本グラップ率が上がっているにも関わらず、投げに対するグラップ率が下がっている。これは、10Fグラップの割合が増えたためだと考えられる。「立ち弱P」に対するグラップ率は43/47(91.5%)、「投げ4」に対するグラップ率は10/53(18.9%)である。「投げ4」に対するグラップ率が基本グラップ率を上回っていないので、投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

「立ち弱P」に対するグラップ率が「ODキャノンストライク」に対するグラップ率よりも高くなっている。対択のモーションが投げのモーションに似ているほど基本グラップ率が高くなる、と言えるかもしれない。

※投げ確認が投げ抜け成功率に影響することは前提なので、カイ二乗検定などは行わない。

連携2(+4F)

立ち弱Pのときのみ、キーディスを見てグラップを押したかどうかを判断した。

再考察2

「ニュートラル」に対するグラップ率は17/49(34.7%)、「投げ1」に対するグラップ率は4/51(7.8%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

連携1と比較すると、基本グラップ率は変わっていないため、確認猶予が減ったことと連動して9Fグラップ率が減少したと考えられる。

筆者の反応速度は14F以上15F以下であり、連携2の確認猶予は14F(以下)であるため、確認猶予の壁がそのまま結果に表れたのであろう。「歩きシミー」に対するグラップ率は13/56(23.1%)、「投げ2」に対するグラップ率は5/44(11.4%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

連携1のときと同じく「ニュートラル」を対択とした時よりも「歩きシミー」を対択とした時の方が基本グラップ率が下がっている。これは、ニュートラルよりも歩きシミーの方が確認しやすいからであろう。「ODキャノンストライク」のグラップ率は13/48(27.1%)、「投げ3」に対するグラップ率は2/52(3.8%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

連携1の反省で、基本グラップ率を下げている。そのため、連携1とは違い「ガード」の割合の方が高くなっている。「立ち弱P/グラップ」のグラップ率は(13.0%)、「投げ4」に対するグラップ率は0/54(0.0%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

連携1の反省から、投げモーション確認の閾値を高めており、そのためグラップ成功回数が0になっている。

連携3(+3F)

立ち弱Pのときのみ、キーディスを見てグラップを押したかどうかを判断した。

再考察3

「ニュートラル」に対するグラップ率は1/48(2.1%)、「投げ1」に対するグラップ率は0/52(0.0%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

「歩きシミー」に対するグラップ率は2/52(3.8%)、「投げ2」に対するグラップ率は0/48(0.0%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

「ODキャノンストライク」のグラップ率は5/45(8.9%)、「投げ3」に対するグラップ率は0/55(0.0%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

「立ち弱P/グラップ」のグラップ率は5/52(9.6%)、「投げ4」に対するグラップ率は0/48(0.0%)である。投げ確認グラップが成功しているとは言えない。

連携3では、投げモーション確認の閾値を高めた結果、投げ抜けが400回中1回も成功しなかった。決してふざけているわけではない。

対択に対してグラップを漏らしているので、完全にガードを決め込んでいたわけではないことが分かる。

課題

+5Fからの投げに対して投げ確認グラップはどの程度に有効なのか?

今回はフレーム消費動作を前方ステップで統一したが、別のフレーム消費動作では投げ確認精度やグラップ率に影響するのか?

相手キャラによって投げ確認グラップ率に影響が出るのか?

反応速度測定の結果と投げ確認グラップ率にはどのような関係があるのか?

反応速度測定で平均14Fを下回るプレイヤーなら、+4Fからの投げに対しても投げ確認グラップが有効なのか?

一つ目と二つ目についてはいずれ追加検証を行いたい。