微生物学 細菌総論 まとめノート 10/28改稿

こんにちは、すい@医学生です。

今回は、微生物学の中でも、細菌総論について学んでいきたいと思います。

細菌の各論こそ沢山の細菌を覚えなければならないため、暗記量がすごく多いですが、細菌総論はポイントを押さえれば一日で勉強できるくらいの量です。

このブログでは、覚えなければならないポイントを明示していきますので、ぜひご覧ください。(成績上位を目指す場合には、さらに多くの知識が必要ですのでご了承ください)

では、紹介していきます。

1.細菌とは

細菌とは、原核生物かつ単細胞生物のことです。

大きさはおよそ1µmほどであり、ウイルスの10倍程度の大きさです。

ここで覚えなければならないことは、

①原核生物なので、核膜がない

②単細胞生物(細胞一つだけという意味)

③細胞壁を持つ

の3点です。大きさも余裕があれば覚えてください。

2.グラム染色とは

細菌が観察しやすいように細菌を染色するのですが、その時に使う方法がグラム染色です。

覚えるべきは染色の流れで、

青紫色に染める→脱色させる→赤色に染める

です。

これによって、青紫色に染まったのをグラム陽性菌、赤色に染まったものをグラム陰性菌と言います。

3.グラム陽性菌

先述の通り、青紫色に染まった細菌がグラム陽性菌です。

「ふむふむ、このグラム陽性菌は青紫色に染まるのか。グラム陰性菌とは、どういった違いがあるの?(何で染まり方が違うの?)」と思われるでしょう。

説明いたします。

このグラム陽性菌やグラム陰性菌の違いについて大事なことは、膜の構造です。

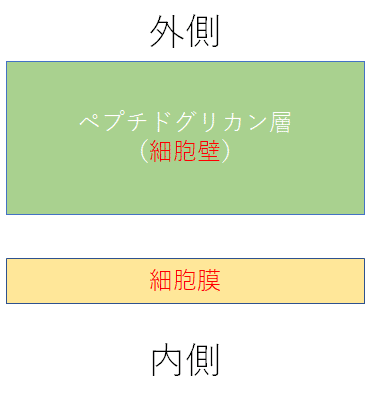

グラム陽性菌の膜

先ほど、細菌の膜の構造には、「細胞壁があることは覚える!」と言いました。覚えていますでしょうか?

実は、グラム陽性菌とグラム陰性菌の大きな違いは、グラム陽性菌はグラム陰性菌に比べて、分厚い細胞壁を持っていることなんです。

「なるほど、それは分かったけど、どうして染色の違いが現れるんだい?」と言われそうですね。

これを説明するには、どうしてもグラム陰性菌の膜の構造も知っておく必要がありますので、そちらで解説いたします。

4.グラム陰性菌

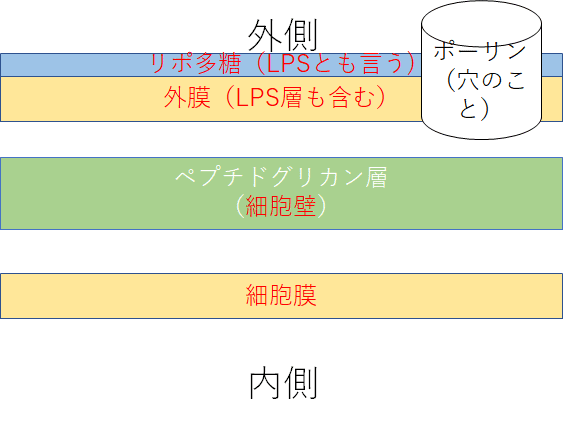

グラム陰性菌は赤く染まる細菌です。では、先ほど同様にどのような膜の構造なのかを見ていきましょう。

う~ん。ちょっと複雑ですね。

ですが、覚えないといけないことは、二つだけです。

細胞壁が薄い

外膜にリポ多糖(LPS)がある

です。

細胞壁が薄いのはグラム陽性菌の章でも解説しました。

では、このような膜の違いでなぜ青紫色に染まったり、赤色に染まったり違いが出るのでしょう?この疑問にやっとお答えしていきます。

そもそもグラム染色での脱色過程はアルコールを使っているんです。

アルコールは有機溶媒には溶けるが、水には溶けないのをご存じでしょうか?

油は油には溶けるが、水には溶けない

みたいなことです。

一般的に細胞膜など膜は脂質に富んでいますので、アルコールをかけると溶けていってしまい、細胞にダメージを与えます。

↑これがアルコール消毒です。

すなわち、アルコールをかけるとグラム陰性菌の外膜は破れ、薄い細胞壁が露出してしまいます。

そのため、色素が漏れ、脱色されやすいのです。

一方、グラム陽性菌は厚い細胞壁がありますので、色素が漏れ出しにくいです。

これより、一度染色したら、脱色されずしっかり染まってしまうのです。

以上を、まとめるとこのような図になります。説明が難しいかと思いますので、ぜひ見比べながらもう一度読んでみてください。

さて、もう一つの特徴、リポ多糖(LPS)を持っていることですが、これは次に解説いたします。

5.リポ多糖(LPS)について

実は、LPSは内毒素とも言われている毒素のことなんです。内毒素と言われれば、もちろん外毒素もありますよね。

はい、この章では内毒素と外毒素について解説いたします。

外毒素は細菌が毒を産生して外に放出するので、外毒素です。

一方、内毒素はグラム陰性菌の外膜の内にとどまっているので内毒素です。

内毒素はLPSですので、グラム陰性菌のみが持っています。(大事なので何回も書いてます)

脂質でできており、毒性は弱いですが、熱に強いです。

つまり、「内毒素は毒が弱く、長く」ですね。

一方、外毒素は細菌が分泌する毒素のことで、グラム陽性菌やグラム陰性菌などの分類に関係なく持っています。

熱に弱いが、毒性は強いです。

つまり、「外毒素は毒が強く、短く」ですね。

まとめると、「いわゆるよくイメージする毒が外毒素で、グラム陰性菌は細胞の膜(外膜)にも、内毒素という毒があるよ」ということです。

以上長々説明しましたが、覚えるべき点は、

内毒素はグラム陰性菌

外毒素はグラム陽性、陰性に関係なく産生する細菌がいる

だけです。

これで、微生物学の細菌総論は勉強できたことになります。

ここまで読んでいただいてありがとうございました。他にも医学講座系の記事を書いております。ぜひ読んでみてください。