10年10万kmストーリー 第73回 日産Be-1(1987年型) 12年9500km お葬式の席で話しかけられたことが何度もあります

1987年に日産Be-1が登場した時の騒がれ方は、よく憶えている。まったく異質のクルマに世間は大騒ぎしながら、大歓迎して予約枠1万台はすぐに埋まった。

それまでのクルマが、走行性能や燃費などの“数字で置き換えられる”機能などをもっぱら訴求していたのに対して、Be-1は正反対だった。

それまでのクルマは、いかに「優れた機械」を造るかに注力されていたのに対してBe-1は違っていて、いかに「魅力的な商品」に仕上げるかを追い求めていた。

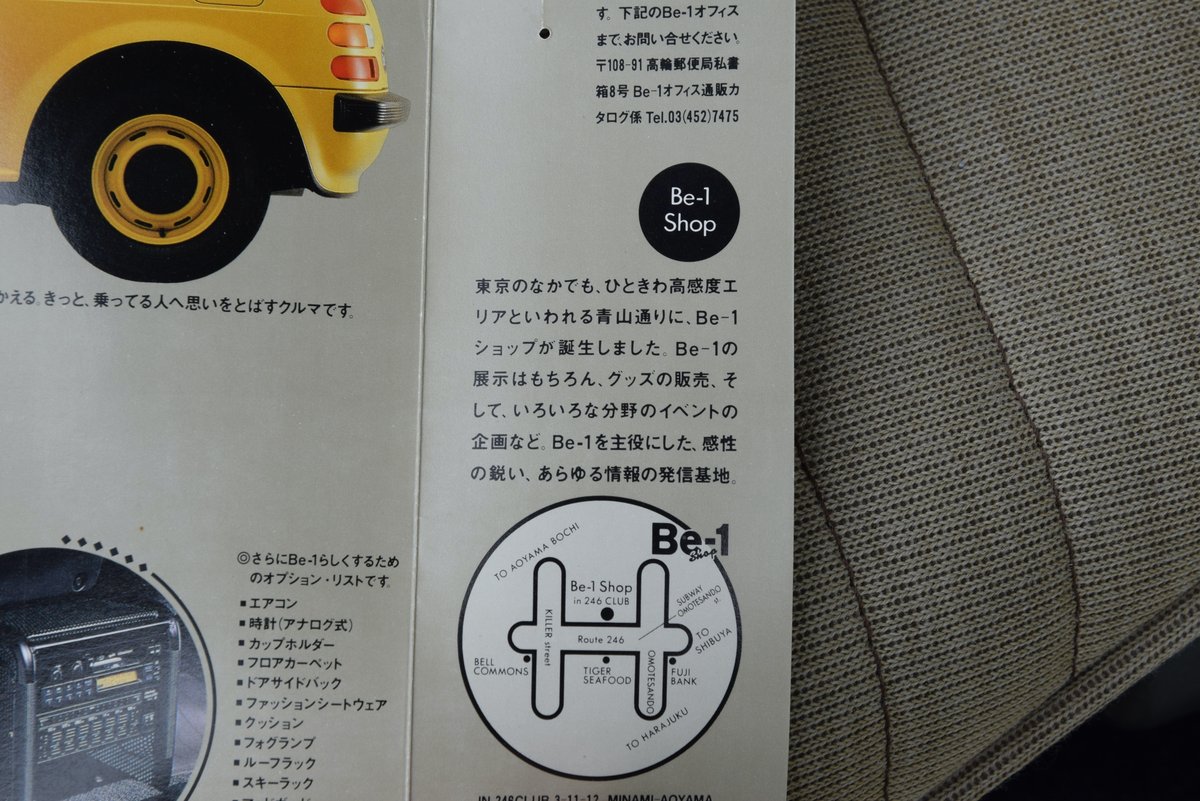

イギリスのミニを意識したスタイリングや、インテリア雑貨のような素材使いや配色の内装などが特徴だった。青山通り沿いにBe-1ショップなる専用のショールームを建て、オプションパーツやアクセサリー、服や雑貨なども同じテイストでまとめられていた。

日産マーチをベースとしているメカニズム以外の、デザインやコンセプトなどを“コンセプター”なる肩書を名乗っている坂井直樹という人物が差配していることを積極的にアピールしていた点も新しかった。坂井氏はその後も活躍し、2008年には慶應義塾大学の教授に就任している。

しかし、僕はそうしたBe-1の新奇なアプローチの真価を見抜けなかった。むしろ、毛嫌いしていたくらいだ。なぜならば、前述したように、クルマは優れた機械でなければならないと単純に考えていたからである。

売れるか売れないかは結果に過ぎないから、“売らんかな”と最初から目指すものではない。“まずは、優れた機械を造ってから”と考えていた。Be-1からは優れた機械を指向する姿勢が伺えず、機械的な内実を伴わないデザインの訴求に底の浅さを感じていた。

だが、時代は変わった。もはや“優れていない機械”はまれとなり、魅力的な商品もたくさんある。ユーザーがクルマに求めるものも変わってきている。

ここから先は

¥ 100

Amazonギフトカード5,000円分が当たる

チップは取材費に活用します。