ピックアップトラックの無駄を承知で乗っています。シボレー・エルカミーノ

アメリカでクルマを運転して驚かされるのは、周囲を走るピックアップトラックの多さだろう。都会でも田舎でも、西海岸でも東海岸でも、ピックアップトラックがたくさん走っている。

農家や工事業者などが荷台に荷物を乗せて走るだけでなく、空荷で走っているクルマが多いことにアメリカ特有の自動車文化を感じる。

“セダンやSUVなどの一般的な乗用車よりも保険代金が安いから”とか、“日曜大工をする人が多いから”とか、“西部開拓時代の馬車のイメージを今でも大切にしているから”とか理由はいろいろと聞く。どれも当てはまっているような気がする。

反対に、それらはどれも日本では当てはまらないから、ピックアップトラックを乗用車のように乗っている人は珍しい。

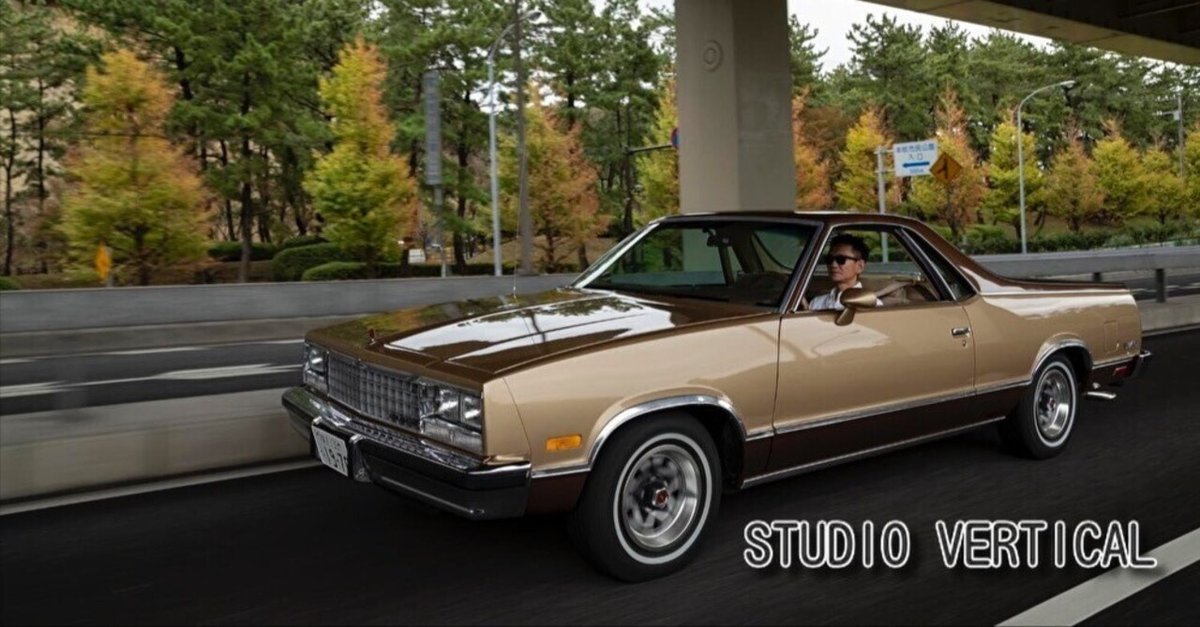

しかし、偶然にも遭遇したのである。それも、アメリカ本土でも珍しくなってきつつあるシボレー・エルカミーノにである。

僕もときどき利用している横浜市内のガソリンスタンドで、茶色の2トーン塗装のエルカミーノが給油していた。午前中の陽に照らされて、とてもコンディションが良いようにチラッと見えた。

道路が流れていたので、すぐに僕はその先の四つ角を左折してガソリンスタンドに戻ろうとした。

「頼むから、まだ給油を続けていてくれ」

祈るような気持ちで、左折をもう2回行って、ガソリンスタンドの横の道に入った。

いた!

給油が終わって、サングラスを掛けたドライバーがエルカミーノに乗り込み、走り出す寸前のところだった。

自己紹介をして、連絡先を教えてもらった。さっきチラッと見えた通り、エルカミーノはとてもキレイだった。

その場はそれで別れたが、メールで連絡を取り合い、また会ってもらうことができた。

エルカミーノのオーナーは並木正和さん(48歳)。ガソリンスタンドから少し行ったところに住んでおり、東京の商社に勤めている。

並木さんのエルカミーノは5.0リッターV8エンジンを搭載し、装備も満遍なく施されたトップグレードの「CONQUISTA」というモデルだ。

写真をご覧の通り、茶とゴールドに塗り分けられたボディがキレイだ。

「ここのカーブが美しいですね」

なだらかな線と面でキャビンが荷台に連なっている。

「リアウインドのガラスが湾曲しているところも好きです」

直立したリアウインドガラスではなく、わざわざボディの曲面に沿ってガラスが曲げられている凝りっぷりにうならされてしまう。アメリカ車のほとんどにはシンプルな造形が施されているものばかりだが、エルカミーノは違っている。

そもそも、ピックアップトラックは荷物を運ぶことが目的としているクルマだから、ボディの造形も直線と平面を基調とされている。しかし、エルカミーノは背も低く、トラックというよりはクーペのようだ。1959年に初代が発売され、並木さんのエルカミーノは5代目に当たる。

フォード・ランチェロというライバルもかつては存在していたが、エルカミーノと同じ頃に生産を終了している。

おおかたのピックアップの無骨なところもアメリカン・マチズモを表現していて魅力的だけれども、エルカミーノのようなスタイルも他にない魅力を持っている。

並木さんはエルカミーノに乗る前、その無骨なピックアップの代表格であるシボレー・K1500に乗っていた。さらにその前はトヨタ・ハイラックスサーフだった。

K1500は4輪駆動で、なおかつダブルキャブ(2列シート)だったのでホイールベースやボディ全長が長く、狭い道路での取り回しに難儀していた。

「K1500はカジュアルな場面には似合いますけれども、冠婚葬祭には向いていません。でも、エルカミーノはどんな状況にも似合うエレガンスを持っています」

たしかに、K1500とは大違いだ。

アメリカ製ピックアップを続けて2台乗るなんて、よほど好きなのだろう。

「ピックアップが好きなんですよ。20代の頃から、乗ってみたいと思っていました」

ピックアップの魅力に初めて触れたのは、アメリカ映画だった。

「ひとりでしか乗らないので荷台のスペースは無駄なことはわかっているのですが、そこがいいんですね」

“後付けですけれども”と前置きして、並木さんはピックアップに惹かれる理由を説明してくれた。

「いつも荷物を満載するわけでもないにピックアップに乗るのは無駄なことは良く承知しています。でも、無駄を省くばかりではツマラナくなってしまいますよね?」

たしかに、すべてのクルマがトヨタ・プリウスやホンダ・フィットのようになってしまってはツマラナい。燃費が良くて、小回りが効いて、壊れにくいクルマは望ましいけれども、世の中がそればっかりじゃ味も素っ気もない。

「出先でセルモーターが止まらなくなったり、エンジンが掛からなくなったりしたこともありました。でも、パーツはありますし、修理できずに困ったこともありません。ひと手間かけながら乗るのがいいんです」

日本国内で最近の日本車にばかり乗っていると、クルマが“故障するかもしれない機械”であることを体験しない。だから、必要以上に壊れたり、止まることを怖れてしまう。

「アメリカ車は、“壊れたら、直せばいいじゃないか”という前提で造られているようなところがありますね」

クルマだけではない。日本では鉄道の発着スケジュールなども正確無比に守られているけれども、過密さが災いした大事故がなくならない。少しの遅れを出すことを必要以上に怖れた反動ではないか。

クルマも壊れないに越したことはないのだが、壊れないことが当たり前になり過ぎてしまうと、いざ壊れた時に慌ててしまったりして、対処できなくなってしまう。

「クルマも機械なのだから、調子を見ながら運転することが大切なのだと思います」

完璧を求め過ぎず、変化やトラブルに対処できる柔軟性を残しておく姿勢は、クルマに限らずライフスタイル全般に問われる。

僕らはエルカミーノについて話していたのが、いつのまにか現代日本の時代精神について及んでしまった。

話を戻すと、並木さんがこのエルカミーノを購入した決め手はコンディションの良さだった。

「メインフレームにサビや傷などがなくてキレイだったので決めました」

150万円以下の中古車が多いが、そういうものはどこかがサビていたり、事故車だったりする。そうしたクルマも並木さんがこれを買った中古車店に並んでいたので、較べてみると一目瞭然だった。その代わり、これは250万円と値が張った。

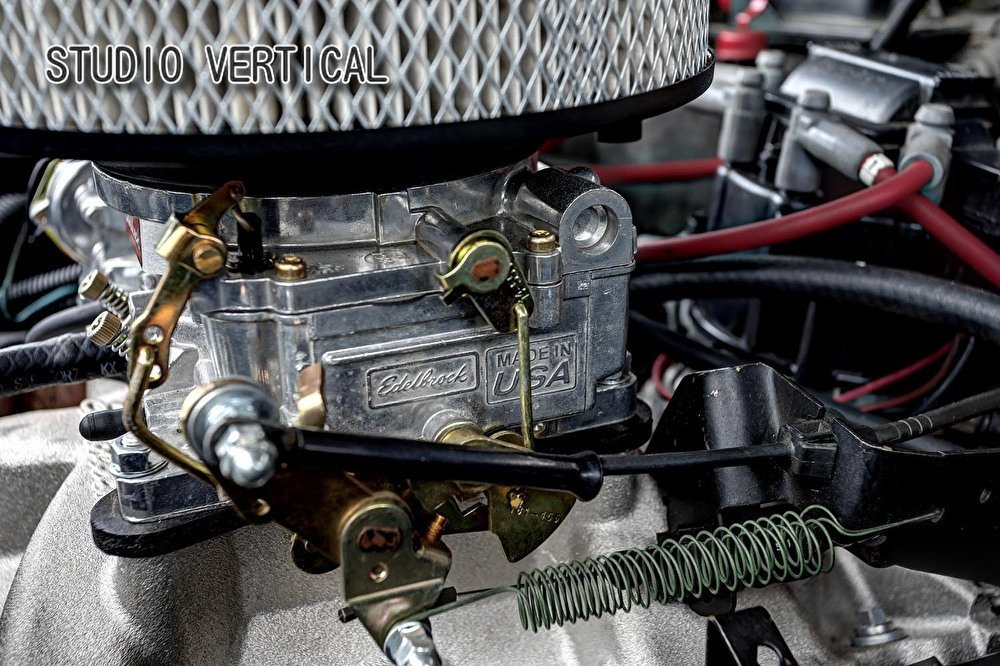

とは言っても、古いクルマなので手入れは必要で、キャブレターをアメリカ製のEdelbrockに交換したり、点火系統やインテークマニホールドなどにも手入れを行なった。また、排気触媒の内部材が触媒室内で砕けて破片が目詰まりを起こし、エンジン回転が1500rpmまでしか上がらずに、スピードを出せずに帰宅したこともあった。

「原付バイクに抜かれながら、ゆっくりとしか走れませんでした。30年以上も前のクルマですから、そういうことも起きますね。ハハハハハハッ」

日本のアメリカ車好きのオーナーにはクルマを改造する人が多いが、並木さんは違う。エルカミーノにも改造は施していない。

ホイールのリングがノーマルと少し違うとマニアに指摘されたことがあるけれども気にしていない。

エルカミーノをカフェやブティックの駐車場に停めると、声を掛けられることが多い。

「こちらが困っているとわかると教えてくれる人が多いですね」

ある時などは、エンジンのセンサーの誤作動に悩まされていたので、声を掛けて来た見知らぬ人にそれを話したら、「ちょっと待って下さい。わかるかもしれないから」とシボレーのメカニズムに詳しい仲間に電話して解決方法を訊ねてくれたりもした。

「これだけのネット社会なのに、クチコミで解決できたことが多かったのは面白いですね」

やはり、エルカミーノを見ると、僕がそうしたように誰でも話し掛けたくなるのだろう。修理工場を紹介してくれたのも、近所のハーレーダビッドソンの販売店の人だった。

「今でも、休日にこれで出掛ける時にはウキウキします。カーマニアではない普通のアメリカ人のように乗っていきたいですね」

無駄こそが人々の歓心を集めるのだ。

文・金子浩久、text/KANEKO Hirohisa

写真・田丸瑞穂 photo/TAMARU Mizuho(STUDIO VERTICAL)

このテキストノートはイギリス『TopGear』誌の香港版と台湾版と中国版に2018年に寄稿し、それぞれの中国語に翻訳された記事の日本語オリジナル原稿と画像です。

Special thanks for TopGear Hong Kong http://www.topgearhk.com

いいなと思ったら応援しよう!