"月"と"舟" モノに地霊が宿るとき

瀬戸内に浮かぶ一艘の小舟

その美しいカタチの背景には月の存在があった──

祖谷に別れを告げ、大歩危の駅を出発した。川幅は徐々に広がり険しい山を抜ける列車。車窓の風景を眺める。ふと、学生時代の記憶が蘇る。

まちづくりへの違和感

私は、建築系の研究室でまちづくりに携わっていた。衰退する地方、増え続ける空き家。ソフトだけでなく、ハード面からの立て直しが求められていた。しかし、ある日ふと思った。まちづくりはまちを「つくる」こと。創造すること。畏敬の念が感じられないまったく烏滸がましい言葉。

集落は土地の持つ特性の中で人々の暮らしと共に「自然発生的」に生まれてきた。

しかし、戦後、急速な復興が急がれた日本では、「計画的」なアプローチが優先された。工業化、そして資本主義の波に呑み込まれ、まちも建築も家具に至るまで、計画学に従い管理、設計されるようになった。

かつての集落の面影は地方に微かに残るものの、多くは時と場から切り離され、閉鎖的に佇まう。大家族は解体され、核家族、そして一人世帯化する。集落では助け合いのコミュニティが生まれるが、都市では、隣に住んでいる人の顔も名前も知らなかったりする。地に足をつけ等身大で地域を考えられないだろうか。

まちづくりの本質

まちを「計画的」ではなく「自然発生的」考える。私はすべての源は「会話」にある考えた。私は地域の方々との交流からはじめることにした。

まちを形成しているのは、政治家でも建築家でもない。暮らしている人々である。それは自然と人、人と人との対話の記録である。「ああしたい」「こうしたい」、その心が自然発生の出発点。想いは「会話」経て集団の共通意識へと変わり、自然発生的にまちが生成される。

集いがあれば、それは小さな社会である。

交換があれば、それは小さな経済である。

約束があれば、それは小さな政治である。

いずれの集落もそこには会話が存在した。

モノを生み出すものの責任

急激な人口増加で不足していた住居は、「計画的」な大量生産に救われた。しかしそのような消費社会の住宅の平均寿命はたった30年というのが現実である。戦争から復興を遂げ、急速な人口減少社会に今一度「自然発生的」なアプローチを思い出す必要がある。

建築は、土地の記憶を汲み取り、自然のなかで人々を未来に届けるハコ。未来に責任をもつものづくりは、生物の進化論のように環境に応じて変異と適合を繰り返す。

すべては関係の中にある

モノは関係の中に存在する。過去、徳島県祖谷でのnote記事でも岩石、植生、農業…などなど分断されていた業界を超えた繋がり記録している。

────── 列車は鳴門駅に到着した。バスを乗り継ぎ、しばらくすると大鳴門橋が見え、大海原が広がっていた。

鯛の食感

眼下に激しい鳴門の渦が見えた。いただいた鯛の身は歯応えよく、身がギュッと引き締まっていた。激流の育った、鳴門名物の鯛は、五感を通じて鳴門の地域性を伝えてくれた。

舟のカタチ

瀬戸内海歴史民俗資料館に立ち寄る。そこには、瀬戸内で活躍していた漁船が数多く展示されていた。古くから気候の安定した穏やかな内海では漁業が盛んであった。多くの大型船が並ぶ中、マキの木の葉のように細く小さな舟が目にとまった。速い潮流を乗り切る肩幅狭い小型漁船カンコブネである。

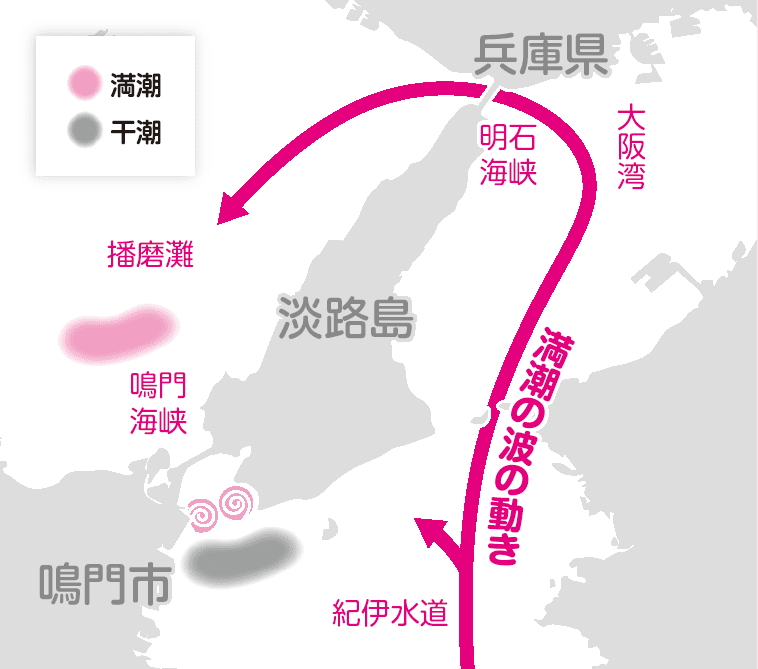

瀬戸内海は波のない安定した海域。しかし、海流は島の影響を受け、時に特殊な海流をうむ。鳴門海峡はまさにその典型例である。四国と淡路島のはざまで大量の水が移動し、水面下の地形の影響もあり渦潮が生まれた。では、風のほとんどない瀬戸内でなぜん大量の水が移動しているのか。

その答えは、宇宙にあった。月の存在である。

月の引力

潮の満ち引きは、月の引力によるものである。

月の引力が海面を引き寄せ、海流が生まれる。太平洋から和歌山湾、大阪湾と引き寄せられた海の水は淡路島を反時計回りに流れる海流が生まれる。月が太平洋から引き込んだ大量の海水は鳴門でギュッと絞られ、世界最大級の渦潮が見られるスポットとなったのだ。

地球と月、島と島、海流と料理。そして舟という暮らしの先に自然発生的に生まれたモノもまた、これらすべての影響を受け存在している。すべては関係の中にある。

ものづくりの進化論

月と舟。一見、まったくが接点ないふたつの存在も遥か遠くで影響されている。

モノは実環境の影響を受け生み出される。そして生み出したモノもまた実環境として他のものに影響を与える存在となる。時と場の概念が削ぎ落とされた空間はその土地に愛されることはない。害悪である。

「計画的」と「自然発生的」は、人類学者レヴィ=ストロースが考える「エンジニア」と「ブリコルール」と近い概念かもしれない。決められた設計図がないあり合わせの創造こそ、彼の著書のタイトルにもなっている「野生の思考」が求められる瞬間である。

旅するアースダイバー

ひとりの建築家を志す私が未来に責任をもつものづくりをするために。モノの進化をおって、土地と時間の探究をする。ここ祖谷からはじまった、感性を辿る時空旅行。