天下一面鏡梅鉢①~菅原道真と寛政の改革の絵本物語

菅原道真(845~903)が太宰府に流されるとき(901)に詠んだ歌、

東風吹かばにほひおこせよ梅の花主なしとて春を忘るな

主人がいなくなっても、梅の花よ、春には忘れず花を咲かしておくれ

太宰府天満宮に梅の木が多いように、「梅」は菅原道真のシンボルマークとなっている。

太宰府に左遷される前の道真は、十三歳で天皇となった醍醐天皇(885~930)のもとで政治を行い、泰平の世をつくったといわれる。道真の教えが世に広まったことを、天下一面が梅で覆われたと表現している。

舞台を醍醐天皇の治世にもっていき、十三歳で将軍となった徳川家斉(1773~1841)を補佐する老中松平定信(1759~1829)を菅原道真にあてはめ、寛政の改革(1787~1793)を茶化した黄表紙が本作である。

「天下一面鏡梅鉢」(寛政元年1789刊)は、唐来参和(1744~1810)作、栄松齋長喜(1725~1795)画の、絵と文が一体となった黄表紙、三巻三冊。その現代語訳を解説をつけながら三回に分けて紹介する。

上巻

自叙

そもそも天満大自在天神の御神徳と申すものもなかなかすべてを述べられないが、泰平の世のすばらしさを記すも百済唐土のくだらない十五丁の草双紙となし、めでたき春を祝うなり。(黄表紙は、正月に発行)

上之巻 末白川の浪風も治まりなびく豊年の国民

中之巻 天下泰平をならべ行わるる文武の両道

下之巻 月代青き聖代もありがたい日本の風俗

一

第六十代醍醐天皇と申したてまつるは、聖徳いみじき君にましまし、御年十三歳にて即位され、右大臣菅原道真公を御師範として、天皇の政治を補佐し、仁をもって国民にほどこしたまえば、みごとに治まる天が下、延喜の聖代とは、この天皇の時代をさして申したてまつるも当然なり。

帝「諸事万事、天下の政務はおまえにまかせておいてよいか」

道真「臣下が政治をするってのは、手でヒゲをなでるより、ちっとばかりむつかしいものさ」

官女「梅は文武を兼ねた花、それを好む道真様も文武にすぐれたお人だとさ。ついでに松平定信様の家紋も梅だとさ」

二

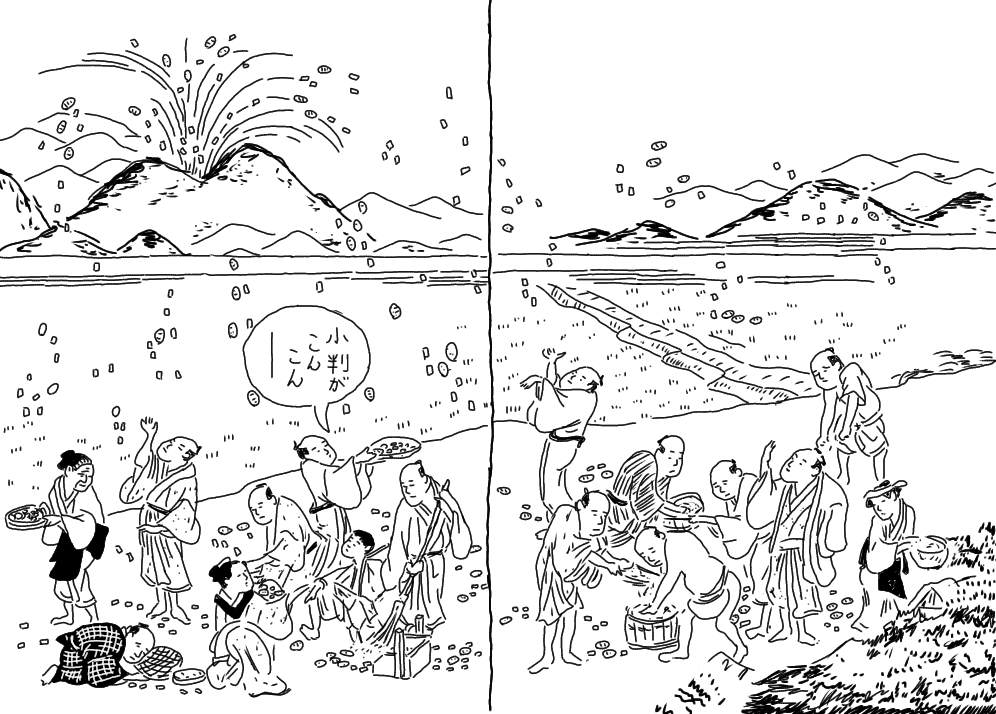

黄金の花が咲くと伝えられるみちのく山はもとより、佐渡の金山も焼け出したのかどうなのか、諸国へ金銀が降ること三日三夜にして、人々よろこぶことおおかたならず。

男「刻印まで打ってある小判の金が降るとは、はてなハテナ?」

男「坂は照る照る鈴鹿は曇る。佐渡の金山金が降る♪」

男「ちと降りが小粒になった」

女「せいだして拾いな」

当時、金は降らないけれど、浅間山の噴火(1783)で江戸の町にも三日三夜噴煙が降ったといわれる。

三

仁政の天皇が出現されたのを、天も感じられたのか、国々の五穀は豊かに実り、女に多くの衣服があり、男に多くの食料があると古書にあるのはこのことなり。

役人「少しくらい年貢が足りなくても苦しゅうない。品質検査もしなくてよい」

男「よく実った稲を八束穂と申しますが、今年は八束どころか十束ばかりで、年貢未納でとっ捕まることのない出来でござります」

年寄り「もっと増やして年貢を納めましょう。来年分も前払いいたしましょう」

子ども「かかさま、まんま」

母親「むちゃを言うと、お役人にしばってもらうぞ」

現実には、この母子のセリフのように米がなく、凶作、飢饉で食べ物がなかった時代である。

四

家にネズミ、国にドロボウなどはなく、

「こんなめでたい世の中で、家を戸締まりすることもねえ。戸なんて不要だ」

と、一人が戸を打ち壊すと、

「これはもっともなことだ」

と、次から次へと我が家の戸を打ち壊し、まことに「とざされぬ世」とは、このときを申すなり。

右の男「静かに戸を壊しましょう」

片肌脱ぎの男「あの若衆はすごい力だ」

江戸時代の天明七年から、米の価格の高騰により打ち壊しが続いたが、その中には、十五六歳の若者もいたそうだ。

両肌脱ぎの男「委細かまわず戸をたたき壊せ」

女「ありがたい世の中だ。女の力では、どうも壊されぬ」

五

そのころの乞食の様子は、西陣織の花模様のゴザを持って、金銀の蒔絵の容器を持って歩くほど、世の中は豊かになり、そのくせ名前もわからぬのが乞食なり。

乞食「昔はこの小屋へ宝くじが降ってくると大騒ぎをして喜んでいたそうだが、あまりにもばかばかしい」

寛政の改革では、宝くじ(富くじ)は取り締まられた。

乞食「今日は、たったの百両もらった。夜食にはタイを一匹買って食おう」

生活が出来なく、乞食になる者は当たり前のようにいた。宝くじを買いすぎて生活ができなくなる者もいた。このころは、天災や飢饉が続き、特に生活が苦しかった。それが江戸の真実だ。現実とは真逆の情景を描きながら、次回につづく、

黄表紙の始まりといわれる「金々先生栄花夢」の現代語訳は、こちら、

黄表紙の代表作「江戸生艶気樺焼」の現代語訳は、こちら、

これらの中に、他の黄表紙の紹介もあるので、そちらも見てほしい。