啌多雁取帳③~江戸のガリバー旅行記

ガリバーは、巨人国、小人国へ旅したが、江戸の町の住人、主人公の金十郎は大人国へたどり着く。

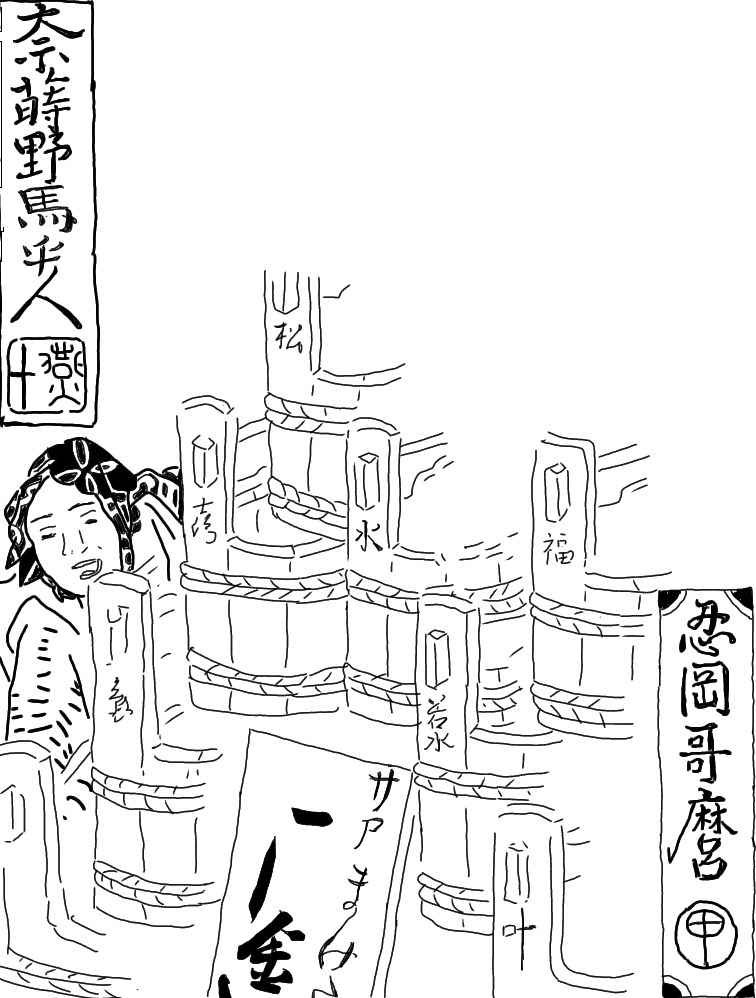

「啌多雁取帳」(天明3年1783刊)は、奈蒔野馬乎人(生没年不詳)作、喜多川歌麿(1753~1806)画の黄表紙。三巻三冊の下巻、最終回の現代語訳。

下巻

十二

大人国の名主殿の引き窓から茶釜の上、ヤカンのフタの上へ落ちた金十を、娘や母親がやって来て、もて遊ぶ。

娘「よく見て見て。豆人形とは、このことでござりやしょう」

母「あんまりいじり回すと、つぶれてしまうよ」

と、おもちゃをあつかうようにする。

金十郎「さても大きな女だ。仁王さんの嫁か、奈良の大仏の娘か、巨大な相撲取りの釈迦ケ獄のようだ」

娘「あれ、何か言いやんすよ」

十三

それより、大人たち、みなみな寄り合い、

「汝は何人なり」

と言うゆえ、

「われは、大日本国江戸の生まれなる」

と言い、雁国へ来たわけ、ならびに懐より歌菊の手紙など出して見せれば、

「その方の商売は何なり」

と言うので、

「われは桶屋なり」

と、あいさつする。

「そんならタライを直してくれ」

と頼むゆえ、まず飯の種にありつき、大杯に酒をそそがれる。金十は、両手で杯を持ち、体中の力をこめて、ようよう持ち上げ、半分ばかり飲めば、その酒、およそ三升ばかりなり。酒の肴は何かわからないけれど、両手で重量挙げのようにして肩へあげて、横の方からちょっとずつ食いける。

金十郎「あい、こぼれます、ではねえや、つぶれます、つぶれます」

大人「しっかり持て持て」

大人「俺の家のタライも、ちと小さいから、大きくしてもらおうか」

大人たちは、歌菊の手紙を見れば、細かな上に文字が小さくて見えず、よって、顕微鏡のような形の虫眼鏡に入れてこれを読む。

大人「なんだなんだ、『先ほどは、寂しく一人夜を明かしまいらせそうろう』だと。歌菊というのはどんな女か、一度見たいものだ」

大人「さあさあ、俺にも見せてくれ。おまえばかり見てないで、ちょっと見せ下着」

十四

タライの箍をかけてみると、江戸のものより十倍は大きく、よっていろいろ工夫して、桜の木につるし上げ、だんだんと箍をかけていけども、うまくいかず、その上、酒はまわってくる。次第に金十、泣き出すゆえ、大人たちはどっと笑う。それにあわせて、金十は、そばにあった大人の上着を着て、拍子をとりはじめる。

どうしょう寺

♪雁に恨みは数々ござる。最初にカリを刈り取るときは、諸行無常に所業無性につかむなり。羽を伸ばせば世上滅多に飛び歩き、腹が減っては寂滅為楽となり、大人国へどったり落ちるぞ、はかなける。

十五

どうしても箍がかからず、名主殿へ持って行き、お坊さんに間に入ってもらい、わびをしているとき、なんと不思議なるかな、真ん中の箍がみりみりと音をたて、ビヨーーンと跳ねれば、その跳ねた先に金十郎がいあわせて、その跳ねた箍の勢いに、いずくともなく跳ね飛ばされる。

「また、どんなところへ飛び八丈島か。いいところへ行けばいいが」

と、無駄口を言いながら、運を天に任せ、落っこちる準備をする。

十六

金十郎は、はねられた勢いで、いずくともなく飛び行き、

「イヌの糞や馬の糞のないところに落ちればいいが。あんまり行き過ぎて海に落ち、青のりになって、新年の祝いの贈り物になるのもいいもんだろう」

と、つぶやきながら、浅草蔵前通りへ飛んできて、ようよう自分の家の手桶を積み上げた上に落ちてきたゆえ、家にいたバイトの者たち、「何事やらん」

と見れば、なんと旦那なり。

「これはこれは、ちょうどよいときにお帰りになった。明日は、浅草の市の日なれば、旦那の留守中にこしらえた手桶を、残らず売りに出しましょう」

と言われて、金十郎も旅の話をし、大笑いをしながら夜も明ければ、手桶を運び出し、所狭しと並べれば、

「吉原から来たりし」

という客が、十二万三千四百五十六の手桶を一気に買い上げしは、肝の潰れることなれども、後でよくよく聞けば、歌菊が喜八と相談し、やってのけたる遊女の狂言なり。

その間に、金十は、質屋の旦那から呼び戻され、もとのごとく番頭となり、歌菊が、

「年期が明けたら、女房になるので、遊郭へはちょっとなりともおいではご無用。あなたのためにもよくないわ」

と言うも、めでたきことを祝しけれ。

めでたしめでたし。

十七

手桶も松竹梅に鶴亀に、めでたいつくしの千秋万歳、

あけましておめでとうござります。

忍岡歌麿画

奈蒔野馬乎人(燕十印)

ジョナサン・スウィフト(1667~1745)の「ガリバー旅行記」(1726)では、主人公が小人国や巨人国へ行く。

江戸の町でも、戯作を広めた平賀源内(1728~1780)の「風流志道軒伝」(1763、源内のペンネームは風来山人)には、大人国や小人国が出てくる。エレキテルや西洋画に興味を持った源内が、ガリバーの話を聞いたのかも知れないが、小人は一寸法師の昔から日本でも知られている。いやいや神話の少彦名命から小さき人は知られ、コロボックルの伝説もある。大人は海坊主やダイダラボッチの伝説でも知られている。巨人の国や小人の国があると、日本でも昔から思われていたのだろう。

源内については、こんな記事も書いていた、

黄表紙の紹介をずっとしてきた。

なぜこんなことをするのか。マンガの原型となるような黄表紙を知ってほしいのが一番の理由。そして、古典を読むとはどういうことか。古典にも親しんでほしい。昔の作品を見ると、意外といろいろな発見がある。

この作品でも、こびとや巨人の歴史も知れるし、源内とのつながりもわかる。それが古典を読む楽しみの一つとなっている。