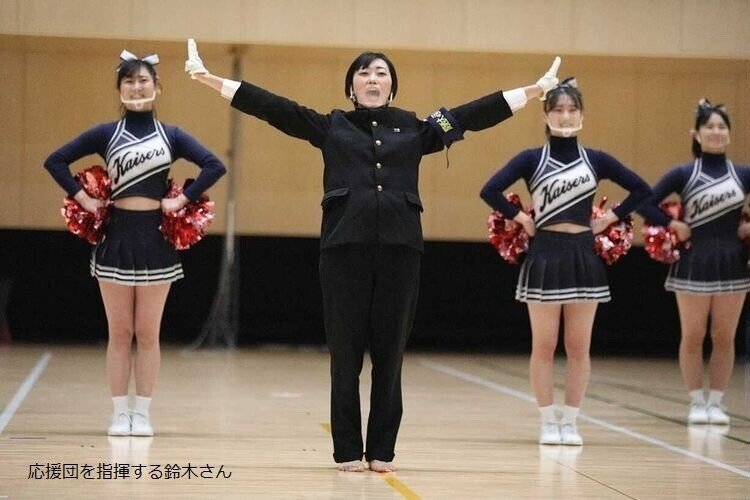

応援団リーダー部の女性部員

球場で、全力で応援する学生たちがいる。漆黒の学ランを身に着け、真剣なまなざしで大きな身振り手振りで力強く声援を送る人、さまざまな楽器で盛大な演奏をする人、可愛らしいユニフォームとはじける笑顔でキレのあるダンスや元気なエールを届ける人。彼ら彼女らは関西大学応援団の団員たちだ。その姿を見ると、自然と力が湧き出てくる。エネルギッシュかつ熱い気持ちのこもった応援は、選手の士気を上げるために欠かせない存在だ。そんな関西大学応援団は、2022年で創設100周年を迎える。

関西大学応援団は、学ランや羽織袴を着てエールを送る「リーダー部」、さまざまな楽器で選手や観客の士気を鼓舞する音楽を演奏する「吹奏楽部」、ダンスやアクロバティックなスタンツを組む「バトン・チアリーダー部」という3つの部で構成されている。応援団の主な活動内容は、体育会の公式戦や、関西大学と関西学院大学のスポーツ対戦である「総合関関戦」の際に、選手の士気を高めるために応援することや、入学式や卒業式、学園祭では華麗な演舞演奏を披露し、学生の入学や門出、祭りを盛大に祝いながら大学の行事をより一層盛り上げることである。

1922 (⼤正 11)年から続く長い歴史と伝統がある関⻄⼤学応援団は、数年前に初の女性団長が誕生したことで注目を浴びた。通常、応援団団長はリーダー部から選出される。リーダー部は数年前に女性が入部するようになったが、長い歴史の中で男性部員しかおらず、応援団団長は男性が務めるのが当たり前のように思われてきた。

そもそも日本の大学にある応援団の歴史に関する研究によると、学ランを着た男子学生たちが身ぶり手ぶりによって応援を行うリーダー部の誕生は、歴史的・文化的背景が関係している。リーダー部は、明治期に流行した弊衣破帽な服装に荒々しい言葉遣いで、武士道精神を貫く「バンカラ文化」と称される独特な行動様式の影響を強く受けており、1950年ごろまでは男性だけの団体であった。つまり、リーダー部が勇ましい男性像を掲げて活動することは当然のことであり、そこに柔らかい印象を与える「女性らしさ」は不必要であった。2000年代に入ると女性部員がリーダー部へ入部するようになるが、これによってリーダー部に「女性らしさ」が取り入れられたというわけではない。

関西大学応援団では、これまで複数人の女性が団長またはリーダー部員として奮闘してきた。2012年に、竹内美沙保さんがリーダー部初の女性部員として入部し、2014年には、バトン・チアリーダー部の黒澤花衣さんが、関西大学応援団92代目にして初めて女性で団長を務めた。そして2016年には、竹内さんが94代目応援団団長を務めた。2021年現在、リーダー部では17人の男性部員と、2人の女性部員が活躍している。

男性色の強いリーダー部で奮闘する女性部員たちは、不安や葛藤をかかえていたのではないか。彼女たちはどんな思いで活動してきたのだろうか。

初の女性部員 竹内美沙保さん

関西大学応援団第94団長を務めた竹内美沙保さんは、高校生の頃バスケットボール部に所属していたこともあり、当初は大学でバスケットボール部のマネージャーをしようと思っていた。しかし入学式で、応援団の新入生歓迎演舞を見て「かっこいい!力強い!」と感動し、応援団に入ろうと決めた。バトン・チアリーダー部の先輩に「チアでどう?」と声をかけられた時に、竹内さんは「チアよりもリーダー部のほうがやりたい」と言って先輩を驚かせた。リーダー部に女性が入部することは前代未聞であったが、当時ブースにいた団長が竹内さんを門前払いすることなく、受け入れてくれた。入学式での運命的な出会いが、竹内さんを応援団へと導いたのだった。

初の女性部員として苦労したことはなかったかという質問に対し、竹内さんは、「『女性』だからといった悩みはなかった」という。「女性だからといって注目を浴びている、練習が追い付かないとは考えなかった。それを考えてしまうと、すべてそのせいにしてしまうと思ったから」。

しかし、練習をこなす上で筋力などの体力面での壁がどうしてもあった。竹内さんは身長が155センチと小柄なため、他の団員に比べて迫力が欠けてしまう。他の団員のようになりたいと、筋力をつけて動きを力強く大きく見せたりするなど、男性のように振る舞う意識を持つようになった。髪型も学ランに似合う、ベリーショートにした。竹内さんの入部をきっかけに、リーダー部には学ランを着用している時は化粧禁止という規則ができた。竹内さんは意識も見た目も男性らしくなっていったことに対し、「女性なのに」という価値観、つまり「男性色の強い組織といっても自分は女性である」と意識せずにリーダー部に相応しい人になろうと奮闘した。

リーダー部で「紅一点」として奮闘していた竹内さんに対し、球場で応援する親御さんや、イベントなどの演舞を見にきていた人は「男の子ばかりの中でよくやっているね、頑張っているね」と労いの言葉を掛けていた。そのような言葉に竹内さんはどこか満足し、「『男性ばかりの中で頑張る女性』に対する評価」に甘えていたことがあった。そんな時、応援団3部揃って行う合宿のミーティングで、バトン・チアリーダー部の先輩から「そんな覚悟で応援団に入ってきたの?」と言われた。周囲からの評価に心のどこかで甘えていた竹内さんにとって、同性の先輩からかけられたこの言葉は衝撃だった。先輩は「リーダー部にいる女性部員」としてではなく「応援団の一員」として見てくれていたのだ。先輩の応援団に対する熱い気持ちと、中途半端にして欲しくないという思いは、竹内さんの中にあった「女性だから」という甘えを完全に取っ払った。

団長就任と黒澤花衣さん

竹内さんは4年生の時、第94代応援団団長に就任した。竹内さんは2年生の時までは副団長になりたいと思っていた。それは女性が団長をしていることに目がいくことが嫌だったためである。しかし3年生になり応援団を運営する立場になった時、大学の行事などを通して職員などを始めとするさまざまな人との関わりを持つことが増えた。このことで竹内さんは「自分が団長になって悪目立ちするかもしれないという思いより、関大が好きだからこそ自分が前に立って引っ張っていきたい」と思うようになった。この思いを同期のリーダー部、吹奏楽部、バトン・チアリーダー部に認めてもらい晴れて団長に就任することが決まった。

女性が団長に就任することで先輩やOBからマイナスな意見も出たのではと聞いたところ、「そんなことはなく、喜びの声をたくさんかけてもらった。中には『前からずっと応援していたから本当に嬉しい』と声をかけてくれる人もいた」と答えてくれた。

女性初のリーダー部員である竹内さんは、実は女性初の団長ではない。竹内さんが団長となる2代前、女性初の応援団団長に黒澤花衣さんが就任した。通常、応援団団長はリーダー部から選出されるが、バトン・チアリーダー部に所属していた黒澤さんは、バトン・チアリーダー部から初めて団長に選出された。

女性初の応援団長

竹内さんが1年生の時、黒澤さんは3年生だった。上下関係が厳しい応援団では、2年も学年が違うと親しく接することはなかった。黒澤さんはバトン・チアリーダー部から応援団団長に就任したこともあり、練習のためにリーダー部の合宿に参加したこともある。その際竹内さんと黒澤さんは相部屋になっても、お互いの悩みなどを相談することはなかった。竹内さんは「黒澤先輩が一定の距離感を保ってくれていた。恐らく団長に就任したことに対して不安などもあっただろうが、そのような姿を見せずにいてくれたおかげで憧れと尊敬の気持ちを持ち続けることができた」と話した。

黒澤さんが応援団団長になってから7年、竹内さんがリーダー部に入部して8年が経った。女性が初めてリーダー部に入部し、応援団団長にも就任したことで、リーダー部の伝統は少しずつ変わろうとしている。黒澤さんや竹内さんの卒業後もリーダー部に女性が在籍し、応援団の活動を支えている。

現役女性リーダー部員 鈴木れな穂さん

現役の女性リーダー部員の鈴木れな穂さんは、高校生の時、他大学のオープンキャンパスでの演舞演奏で応援団という存在を知り、「かっこいい」と憧れるようになった。関西大学入学後、応援団の演舞演奏を見てその気持ちが強くなり、リーダー部に女性部員もいると聞いた鈴木さんは、覚悟を決めて入部した。

他にも女性部員はいたものの、やはりほとんどが男性という環境のなかでの苦労はあった。リーダー部の練習内容は基礎体力をつける筋力トレーニングや走り込み、球場応援練習(実際の球場を想定した練習)、演舞演奏練習(後夜祭など、多くの人の前でパフォーマンスをする行事を想定した練習)などがある。筋力トレーニングの時、鈴木さんは「女性だからといって甘く見られたくはない」と思い、男性と同じトレーニングメニューをこなした。それは体力的にかなりしんどいもので、男女の壁を感じた。そのような練習に対して鈴木さんは、女性だから逃げた、弱いと思われたくないというプライドや一度決めたら最後までやり切るという思いがあり、逃げることなく練習を続けた。

支えてくれる人たちの存在が大きな励みとなった。2つ上の女性リーダー部員だった坂井彩霞さんは卒業した後も、「電話かけてくれたらすぐ出るよ」とLINEを送って鈴木さんのことを気にかけ、励ましてくれる。「人を応援する立場の自分は、頑張れと言ってくれる人以上に頑張らないといけない。そして、その期待に応えたいと思う」と鈴木さんは語った。

リーダー部の伝統の継承と変化

リーダー部にはさまざまな伝統的ルールが受け継がれていた。例えば、一人称は必ず「私(わたくし)」と決められている。また自分たちのミスを戒めるため、地面で拳を立てて腕立て伏せをする「拳立て(けんたて)」という練習もあった。94代応援団団長を務めた竹内さんの時代は拳立てを受け入れ、こなしていた。竹内さんは、「先輩が全力で取り組む姿を見て、否定する感情はなかった。練習の方法を否定するより、自分たちのミスを次は取り返すという気持ちが大きかった」と語った。それに対し鈴木さんは、「拳立てをすること自体をかっこいいと思う伝統が根強くある。しかし、これを今の時代に合わせて100代という節目の私たちが変えていきたい。拳立て以外にも自分たちを戒める方法はあると思うので、そこはしっかり考えていきたい」と語った。現役の時にこの練習を受け入れていた竹内さんに鈴木さんの思いを伝えたところ、時代に合わせることも大事だと賛同していた。リーダー部の精神が受け継がれていれば、形は変化しても良いのではないだろうか。

リーダー部は基本的に女性を勧誘しないが、鈴木さんは女性も認められる応援団リーダー部になってほしいという思いがある。男性社会のイメージがあるリーダー部だが、男女関係なく応援団の一員としてかっこよさを目指すことができる部活だ。「もしこれから女の子が入ってきてもリーダー部のかっこよさへの強い気持ちがあれば大丈夫」と鈴木さんは語った。

取材を終えて

取材に応じてくれた3⼈に共通していたことは、ジェンダーという意識ではなく、「応援団」としての振る舞いを⼤切にするという強い芯を持っていたことだった。応援団⻑やリーダー部の振る舞いは、見た目から受ける単純な「男らしいかっこよさ」だけではなく、リーダー部や吹奏楽部、バトン・チアリーダー部が誇る「関⻄⼤学応援団」という肩書に似合う「かっこよさ」とは何かを模索しているようだった。

3人の中でも特に黒澤さんはバトン・チアリーダー部出身の応援団団長ということもあり、ジェンダーという点を意識せず、応援団の一員として自らを見ていたようだった。竹内さんは男性色の強いリーダー部に初めて足を踏み入れた女性としての覚悟をインタビューから伺うことができた。その一方で、鈴木さんは女性であることの特別意識を持っておらず、女性でも練習に取り組める環境を作っていきたいと感じている。

彼女たちの話を聞いて、リーダー部の女性部員を応援したい気持ちが強まった。なかでも鈴木さんの話す姿にはっきりと言葉には出してはいないが、女性ならではの苦労があると感じた。竹内さんは、リーダー部の厳しい伝統や規則も、すべて受け入れる姿勢で練習に励んできた。一方、鈴木さんは、代々受け継がれてきた応援団の⼼を継承しつつ、今の時代にあった⽅法を模索し変わろうと意気込んでいた。100 代という節⽬に、リーダー部へ歴史ある伝統と改革を共存させる新しい⾵が吹こうとしている。

(青木辰郎、大葉祐子、小林未南、中江未侑)