チームづくりに必要とされるプロダクトであり続けたい、デジタルホワイトボード機能開発者たちの想い

組織力向上プラットフォーム「Wevox」が2024年5月7日、自由で楽しい対話を促す新機能「Wevox Board」機能をリリースした。「『みんなでワイワイできる世界』を創りたい」そう話すのは「Wevox」チームのデザイナー木下、エンジニアの森と丸山。どんなことを考え、どのようにアプローチし、何を変えたのか。Wevox Board開発メンバーに徹底取材を行った。

■「Wevox Board」とは

「対話を彩る」をコンセプトに開発されたデジタルホワイトボード機能。自由に文字をかけたり、 付箋を貼ったり、ワークシートの上に記入したり、参加者が主体的に自己表現できる。

「Wevox Board」では、対話中に生じるキモチやコトバも可視化でき、リアクションやスタンプ機能、質問カード等を駆使し、対話を通じて新たな気づきを深めることができる。

■ユーザーにとって真に価値のある機能を届けたい

「B向けサービスって、企業に対する『価値』を創らないと売れないし、売上にならないじゃないですか。なので、みんな企業にとって『使うべき理由』や、意義のある機能を作りがち。でもそういった『頭で考える機能』であればあるほど、実際はなかなか定着しないし、使われないと思うんです。」そう語る木下。

「Wevox Board」は、そういった”頭で考えた機能”ではなく、ユーザーにとって真に価値のある機能にしたかったというWevox Board開発メンバー。「ユーザーにとって価値がある」とは、どんな機能なのか?

みんなでワイワイできた方がええやんーー

Wevox Boardリリースから2年ほど時を遡った2022年冬、木下は、Wevoxのプロジェクトリーダーである森山と対話していた。「サーベイ以外の機能をつくらなあかん」「現場で働く人たちが使えるサービスにならな、この先のWevoxは詰む」そう語る森山の想いを受け、木下は様々な視点からプロトタイプを作りまた振り出しに戻る、作ってはまた戻るを繰り返す日々を送っていた。

その当時、シン・オーバービュー(仮)なる機能を開発中だった木下たち。Wevoxのエンゲージメントスコアはもちろん動画や写真などとにかくいろんなものをみんなで持ち寄り、みんなで画面上の項目を閲覧できる機能だ。だが、この機能開発はあっという間に頓挫した。

「みんなでただのメモ見たり、ブックマークのようなものを見たりって楽しいですかね?特にワクワクもしないし、Wevoxの中でやる理由もなかったので、この機能も立ち消えになっています。言うなら、コルクボードの方がまだいいですよね。そっちの方がWevoxでやりたいイメージには近かったかも知れません。」(木下)

そんな渦中、「なんかあれや。みんなでワイワイできた方がええやん。」森山が突然ひらめく。

「森山さんの単独犯というか、なんというか。当時は森山さんを中心に、とにかくサーベイ以外の何かを創らなければという一心で右往左往してました。シン・オーバービュー(仮)の後は、Instagramのフィード機能のようなものを作りかけていました。

ただ、ひょんなことで僕がMTGに出られず、他のデザイナー陣だけで機能詳細を詰めていた時期があったのですが、その結果『なんでも置けるホワイトボードを創ろう』と、気付けばゴールが変わっていました。」(木下)

「フラットに見たら、なんでも自由にできるホワイトボードっていいじゃないですか。そこは否定できないですよね。ユーザーにとって価値がある機能はInstagramのフィード機能のようなものか、ホワイトボードのようなものか、僕は率直に後者だなと思いました。」(木下)

ホワイトボード機能を創る、そう決めた木下は、プロジェクトリーダーである森山にもそれを伝えた。「森山さんの言う『みんなでワイワイできた方がええ』に応えるなら、フィードではなくホワイトボードだと思うと伝えました。その結果『ホワイトボードでいいんですね?』ってなぜか僕が脅される感じで開発が決まりました(笑)」(木下)

■僕がやるべきは「引っ張る」ことと「守る」こと

「『なんでホワイトボードなんですか?』これが僕が最初に言ったことですね。」こう語るのは、論文作成を終え、一足早くインターンに戻ってきた丸山。

2023年初頭、Wevoxは「サーベイ以外の」「みんなでワイワイできるもの」として、ホワイトボード機能の開発に着手していた。ただ、オンラインで使えるホワイトボードはすでに世の中に存在しており、あえてWevoxで開発する理由も見当たらない。

「その頃、たまたま時を同じくして、森山さんが『組織活動に、組織の状態を連動させるべくコンパウンドプロダクトにしていこう』とWevoxの方向性を語りはじめていた頃でした。なので僕も、『Wevoxの中にデータを貯めることに価値がある』とまるちゃんに伝え、その方向で開発を進めることになりました。」(木下)

「ただ、ホワイトボード機能ってとても難易度が高く、僕が構想段階のMTGにいたら絶対『やめておきましょう』って言ってます。」(森)

木下・丸山と共にWevox Boardの開発に携わっていた森はそう語る。

その言葉通り、開発着手から2ヶ月あまり、何の進捗もない日々がただただ続く。

「ホワイトボード機能の開発にまず何が必要なのか、その調査からのスタートでした。でもずっとなにもできなくて、、毎日8時間椅子に座って『今日も何もできなかったね』って言い合うんですよ。それを2ヶ月ずっと。楽観的な僕でも流石にしんどかったですね。」(丸山)

「僕らの焦りの原因は、ただ時間がかかってたってだけじゃなくて、僕ら以外の開発がどんどん前に進んでたからなんです。僕らの担当部分だけができていなかったので、完全に僕ら待ちの状態で。」(森)

「そんな中、突然『うわ!!動いた!!!!!!!!!』ってなるタイミングがきたんですけど。やっぱりあれはめちゃくちゃ嬉しかったですね。」(森)

ここまで来るのに、長らく期間が空いていたため、Wevoxチーム内でも疑問の声が上がりはじめていた。

「『今何やってんの?それってやる意味あんの?』っていろんな人たちから言われてましたね。そういった懐疑的な声からチームのみんなを守るのが僕の役割だと思っていたので、全部『大丈夫』『意味はある』『絶対おもろい』って言ってました。」(木下)

数年前、Wevoxのプロジェクトリーダーである森山も開発をリードする際、こういった姿勢を示していた。「僕にやれることは『引っ張ること』と、周りの声から『守ること』。みんなの想いを形にするためにその2つだけは絶対にやり切りたい」森山の背中を見てきた木下も「今度は自分の番だと思っていた」と話し、その役割に徹する日々だった。

■「かっこいいものつくるっしょ」がベースでありたい

「組織づくりにこだわるアトラエがWevoxを運営している意味とか、僕たちがWevoxをやっている真の価値とか、そういった部分をWevoxの機能にしたいと思っているんです。逆に言うと機能を通してアトラエの想いを多くの人たちに伝えたい。『対話しましょう』って言われて対話するんじゃなくて、なんか楽しいことやってたら対話しちゃってたね、っていう、そんな体験をしてほしいんです。」(森)

アトラエの中でも、Wevox Boardが最も想いの強いプロダクトだという自負がある3人。

「Wevox Boardが『Wevox』になるくらいの想いだよね。俺がWevoxだ!くらいに思ってる。他のチームには怒られそうだけど。」(木下)

そう語る木下だが、これまでのWevoxは決して順風満帆ではなかったと振り返る。

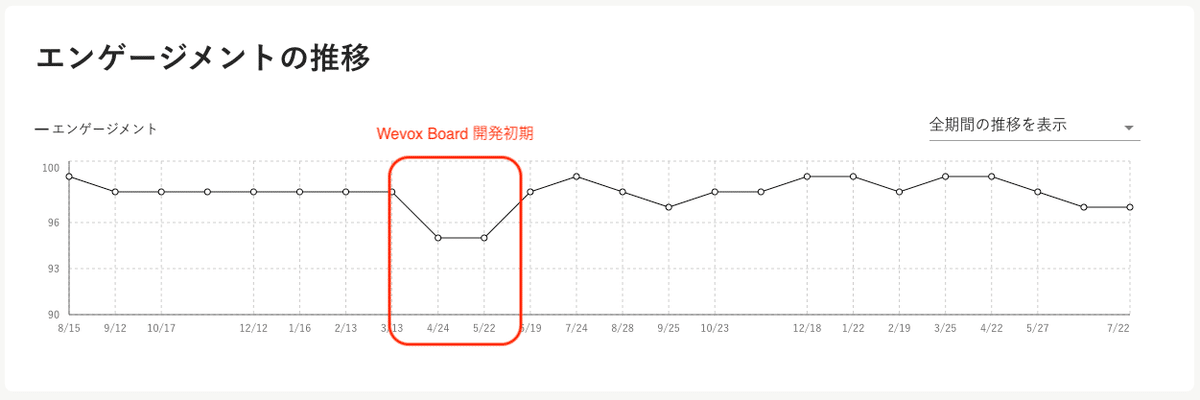

「Wevoxは、B向け(企業向け)サービスなのでどうすれば売れるのかを考える際、どうしても全てに意味を付けがちだったというか。使う理由や意義のある機能開発を優先してきた時期がありました。でも、それって結局、クライアントの社内で『いいね』となっても、いざ導入してみるとあまり使われない機能になってしまう、なんてことも多々ありました。

なので僕たちは、ビジネス上の意味(売れる意味)よりもユーザーにとって価値ある機能を創り続けたい、プロダクトが引っ張るチームになる、最後の砦は僕たちだ、そう思いなおしました。やっぱり自分たちが納得できて、誇れて、かっこいいものを創りたい。」(木下)

木下たちのそうした経験もあり、今チームを引っ張る森や丸山は「かっこいいのつくるっしょ」がベースにあると言う。「二人の疑いのない、この『まっすぐな気持ち』を守りたいなって思うんですよね。これがWevoxのベースであり続けたい。」(木下)

■現場主導を「当たり前」に

ユーザーに価値あるものを届けたい、自分たちが誇れるかっこいいものを創りたい、その想いで開発を続けるWevox Boardだが、今現在の構想だけでもやりたいことが3~4年分は溜まっているという。

「今のWevox Boardの課題をあげるとしたら、それは対話の難易度を下げられていないこと。チーム内でファシリテーターを担う人は、非常に多角的な視点で対話の場を見ていて、かなり高度な技術で場を回してると思うんです。それを誰でも簡単にできる仕組みまで落とし込みたい。もっというとそれをWevoxの中に組み込んでいきたい。」(丸山)

対話の現場からムーブメントが起きる、これが当たり前になる世界を創りたい、そう話す3人。

「人事の方や経営層の方が、Wevoxを解約したいんだよねっていっても、現場の皆さんに『いやいや困ります』って止められるくらい、それぞれの会社さんのチームづくりに必要とされるプロダクトでありたいですね。」

そんな3人が働くチーム「アトラエ」はこちら