「鶺鴒一册」24

鶺鴒の/《尾鰭》の/

/褶曲のpianism/

/鶺鴒の《尾鰭》は/

/ζ(ゼータ)函数の東=沖積平野を/

/ 西=丘陵気象を/

/北へ

襲(かさな)って水がちぢめば/区劃が掠(かす)れ艸(くさ)がしげる/

/艸(くさ)が濕(しめ)って驟雨となる

薄川(すすきがわ)を梁瀬(やなせ)へ下るepanalepsis/

/梁瀬(やなせ)では/篠懸草(スズカケソウ)が/

/鶺鴒の《尾鰭》に花穂をゆらす

北へ/稜線を打弦し/

/数の《けば》を/刻みつつ/

/分かれて

†鶺鴒の帰省はつねに 半翼で東の沖積平野を掠(かす)めつつ/半翼を西の驟雨に晒(さら)しつつ 臨界線を北へ打弦してゆく

このページは元々、彫刻家の若林奮さんへのオマージュを書こうとして中断した、ごく短いものが下敷きになっている。

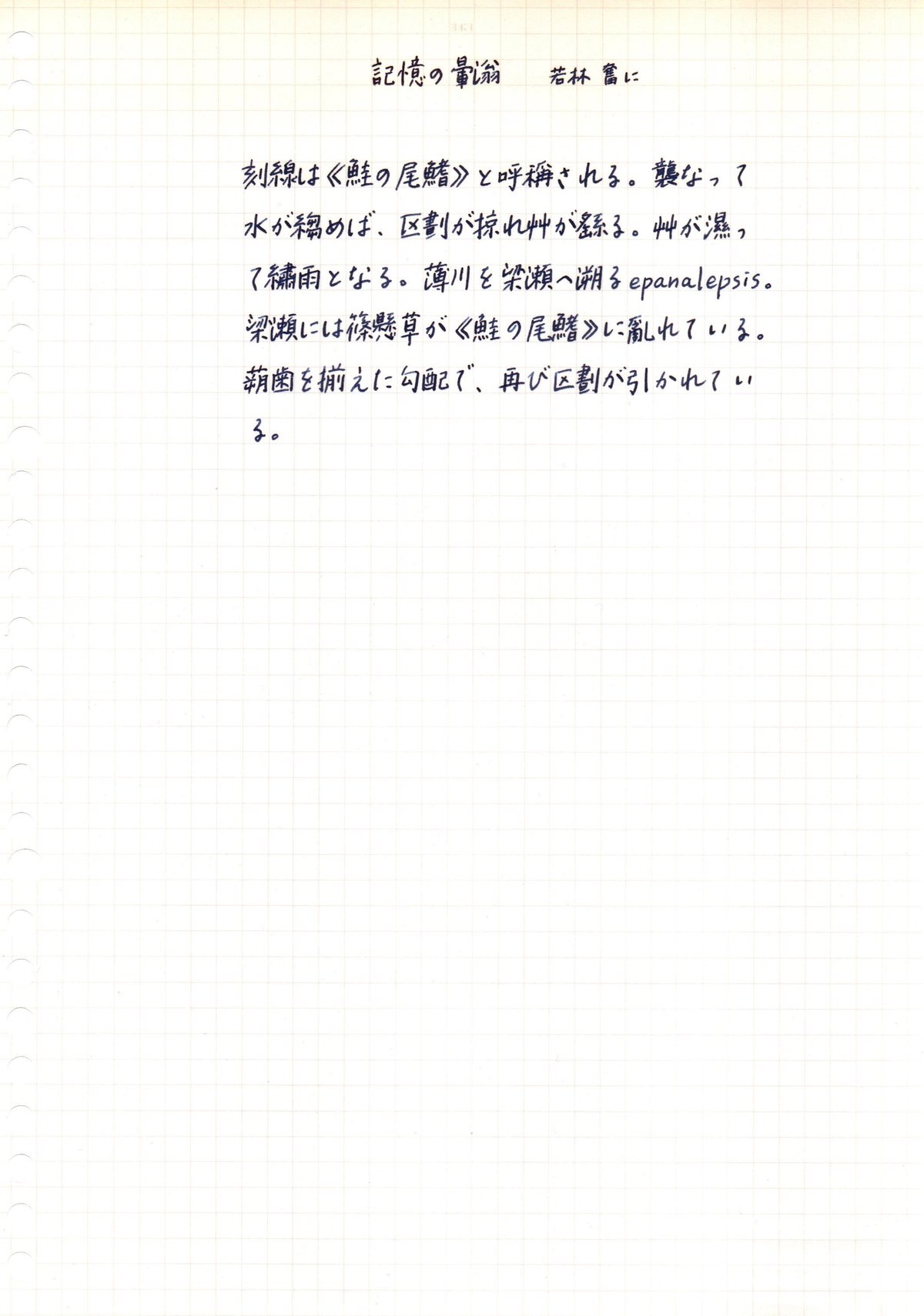

記憶の暈滃 若林 奮に

刻線は《鮭の尾鰭》と呼稱される。襲なって水が縐めば、区劃が掠れ艸が繇る。艸が濕って驟雨となる。薄川を梁瀬へ溯るepanalepsis。梁瀬には篠懸草が《鮭の尾鰭》に亂れている。蒴歯を揃えた勾配で、再び区劃が引かれている。

これは、1990年2月から4月にかけて、町田市立国際版画美術館で開催された《若林奮 版画・素描・彫刻展》を観て、書いたものだと思う。

《ノート・鮭の尾鰭 補遺 水のとどまるところIV》

(1978年、ドライポイント)

《21・34-VALENCE》

(1974年、リトグラフ)の一部

noteでの記事「若林奮『境川の氾濫』etc.」を書きながら、久しぶりにこの図録を開いてみると、版画作品《ノート・鮭の尾鰭》の掲載ページに鉛筆で書き込みをしていた。もう30年以上前のことで、すっかり記憶から飛んでいた。

鉛筆書きのメモ

01

記憶の暈滃(毛羽)は離縁(へりをはがすこと)に纏わる

(離縁に纏わる)記憶の暈滃

02

記憶の暈滃

刻線は《鮭の尾鰭》と呼稱される。

褶なって水が縐めば区劃が掠れ艸が繇る。

艸が濕り繡雨となる。

薄川を梁瀬へ溯るepanalepsis。

梁瀬には篠懸草が《鮭の尾鰭》に亂れている。

その亂れの勾配に〈新たな畔〉再び区劃が〈引かれている〉刻まれる。〈それとは別に、〉

刻線は〈再び〉《鮭の尾鰭》と〈呼稱〉再認される。〈←田は爛れ、薊の棘が鮮(あた)らしい。〉

短絡する(記憶の)〈喪失〉甦生の〈そのような〉摂動は、包絡を省いてしまう罫線の徴候にも似たものだ。従って植字への猶予は放棄しなければならないだろう。

懸濁するのは繋留音ばかりなのだから。〈この〉常に暈滃は離縁に纏わる。

機転〈するものは〉が利くのは楔形の水曜日。気水共発。

※〈 〉内は抹消。

03

暈滃うんお(の)う→暈滃式

地図上の地表の起伏を表す方法の一つ。

等高線に直角に楔形の短い線を描いて表現する。けば。

epanalepsis

遠隔語法

篠懸草―ゴマノハグサ科の多年草。江戸時代に園芸植物として知られ、現在では岐阜県の一部に自生状態のものが見られる。全体に軟毛があり茎は細く、長卵形の葉を互生。秋、葉腋に球形で濃紫色の短い花穂をつける。

接触格子

この展覧会で、はじめて若林さんの彫刻作品を観たはずだが、よく覚えていない。図録によれば、《100粒の雨滴I》(1975-76年)や《振動尺試作I》(1976-77年)、《自分自身が目前の空間を測るための模型II》(1986年)などが展示されていたようだ。鉛筆素描集《境川の氾濫》の展示もあったが、私が最も惹きつけられたのは、銅版画《ノート・鮭の尾鰭》のようだった。

版画は不思議な芸術だと思う。版に刻む像が「原像」だとすれば、刷られて左右が反転した作品としての画はその「鏡像」ということになる。作者があらかじめ「鏡像」をイメージして版を刻むのだとすれば、版がそもそも「鏡像」で、作品としての画は「鏡像の鏡像」としての「原像」ということになる。オリジナルは版なのか画なのか、それとも両方なのか。AP(artist proof)、EP(épreuve d'artiste)などの特殊なエディションがあるとはいえ、刷られた版画作品は基本的に複数で、それらすべてがオリジナルと呼べるのか。あるいは版画とはオリジナル不在の芸術なのか。

若林さんは、1973年11月から翌74年11月までの1年間のフランス留学中に、南仏の旧石器時代の遺跡や埃及(エジプト)を訪ねられ、強烈な印象を胸に刻み込まれたようだ。

▼「以前から“埃及”という文字が気になっていた。古代王朝時代の石や木その他を見る目的で出かけても、脱落の多量さにおどろき、それとともに石や木はくずれ、高い土地もまたくずれて低くなり、その事が非常に印象が強くて、今までにどれだけのものが失われたかを見る事になった」

(「エジプトへ——書居と不明の補充」1974/同図録に掲載された市川政憲「「放蕩息子」の帰還」より)

そのような「長い長い時の経過のうちに起こった物質の測り知れない量の脱落・崩壊・消滅」の印象は、滞仏中に制作されたリトグラフ作品《21・34 VALENCE》に痕跡を殘すこととなる。

そして帰国後、数年を経て制作されたのが、ドライポイント作品《ノート・鮭の尾鰭》(1978年)だった。

▼岩壁や、礫や、骨片にある刻線は、すでに膨大な量となって博物館の中に形成されているが、それ等、数メートルから数100kmの間にも、水と空気の境目に、岩山と空気に、空気と水蒸気の接点に、多数の刻線が、ガラス越しに認められていた。

(『ノート・鮭の尾鰭』林グラフィックプレス、1978年)。

《鮭の尾鰭》とは、旧石器時代の遺跡や博物館で観られた、測り難い時間を経た岩壁や礫や骨片にある膨大な量の「刻線」であり、旧石器時代人も呼吸したであろう太古の昔から循環を繰り返す水蒸気と大気の「接点」にも微細に刻まれている無数の「刻線」のメタファーだろう。その「刻線」のことを当時の私は、「記憶の暈滃(毛羽)」と呼んだようだ。若林さんはそれら無数の「刻線」を、銅板に刻み、反転させることで、悠久の時間と失われてきたものの膨大な痕跡を「今の自分」の眼前に反映させ、自ら「所有」しようと試みられたのではなかっただろうか。連綿と引き続きつつ、無数の破綻や断層をも孕まざるをえない、歪んだ時空を、現在へと折り畳み、再び劈(ひら)くこと、それはまさに「版画」の手法であり、「鏡のmillieue(中間、環境)」を形成することではなかったか。

若林さんの版画作品に限らず、およそ《版/画》芸術とは、この「鏡のmillieue(中間、環境)」を形成すること、あるいはその「鏡のmillieue」という場、それ自体ではないだろうか。「原像(オリジナル)」は、「版」にも「画」にもなく、その「中間」に「ある/ない」。

私の「鶺鴒一册」のこのページは、若林奮さんへのオマージュという性質からは遠くはずれてしまい(「記憶の暈滃」という言葉も失われてしまっている)、「鶺鴒」の「打鍵行為(pianisim)」と「帰省」という主題に変容してしまったが、あの頃、《ノート・鮭の尾鰭》を見つめつつ書いていた「記憶の暈滃」という言葉の名残りを多少なりともとどめているとすれば、若林さんも微笑んでくださるだろうか……。

若林奮という稀有な彫刻家の、その圧倒的な「彫刻」を(はじめて)体験したのは、町田市立国際版画美術館でのこの展覧会とほぼ同時期に、群馬県渋川市の「ハラ ミュージアム アーク」で開催された《プライマル スピリット―今日の造形精神》(1990年3月10日~4月15日)という展覧会でだった。若林さんをはじめ、錚々たる彫刻家10名の作品が、そう広くはない美術館に溢れかえった刺激的な展覧会だった。それについてはいずれまた、稿を改めて。