Pas-sage 1

1990年、30歳の頃、懐かしのワープロ、Sharpの「書院」で制作していた個人誌(Vol. 3で終了)。A4に両面コピーし、左をホチキスでとめて2つ折りしただけの簡単なもので、5部ほど作って友人に郵送していた。「手製本」とはいえないけれど、一応、手づりではあるので、noteのマガジン「手製本」にアップするために、テキストエディット で入力し直して、データ化しておこう。

《Pas-sage》という個人誌は、1990年1月20日(土)から3月4日(日)まで、東京都港区青山にあった東高現代美術館で開催された《荒川修作 宮川淳へ 展》を見たことをきっかけに作りはじめた。荒川修作さんの作品に関心を抱いたのも、宮川淳さんの本からだった。「薄井保」というペンネームで(思潮社現代詩文庫『高祖保』を読んでいたからか?)、「南中 passage au méridien」という詩を冒頭に置き、続いて荒川さんの展覧会の感想、そして前年1989年11月11日に7月堂より発行された朝吹亮二さんの『密室論』についての短文を書いている。

表紙の文章

passage=本来はある地点と地点を結ぶ路線の意味であるが、キュビズムにおいては輪郭線がある点で途切れ、そのために輪郭線の限定する面が隣接する面に流れ込む、あるいは隣接する面に(にじみ出る)場合に生じる、面と面との「つながり」として述べられている。——多木浩二「キュビズムの方法論—換喩的生成についての覚え書」(BT2月号)頭注より。

南中 passage au méridien

籍のない川/梁のない瀬に淺い帰省を褶ねながら 比率と均衡の算術で、左手の薬指まで水の桁数え、青すびて残月を刈る指図かと、踏んだ。あらためて注ぎ帰えす声、差(たが)う声。《だが、交差すれば常に何かが始まるなどと、安易に考えるほど、きみ達は倖せではないのですよ》と僕らは正しく教わった。《一方は研ぎ澄ました温和さでその地点を渉る》とも。

※《 》内は書肆山田発行『書下ろしによる叢書「草子」6——岩成達也+風倉匠 レッスン・プログラム』からの引用だったと思う。

✻ ✻

離前形花機。《お喋りの前には必ず唇を乾かすこと》 率を測る譜面には耳を斜めに干す〔晒す〕 覚え初めの鳥のように、繕わず。千剪られた声を濯ぎ、⟶⟵・⟶⟵と利息する。挙措はすべて必然的に両義だが《耳の水》は羽化し続ける。声が耳を啄んでいる。翌々月の罹災で耳を苅る。私めいている限り、《耳の鳥》は絶えず頸を刎ねられる。気水共発。

《荒川修作 宮川淳へ 展》に寄せて

The Exhibition of Shusaku Arakawa - To Atsushi Miyakawa

1990年1月20日-3月20日

TO MIYAKAWA

Probably you don’t remember this photograph (Shoul I say, this accidental surface?). With or without previous perception of this, the circumstances in this case require a more direct look.

How anonymous is this distance which is a texture?

This distance becomes surface in all directions.

The continually pre-surfacing aspects of distance may form a state and even a sense of prediction and/or familiarity.

It is possible for a particular pre-surfancing aspect of the “becoming distance” to remain within this state of pre-texture yet to behave as though it had already “surfaced”.

No choice, dispite any surface, ignore non-relational top and slow bottom, when pre-surfaced surfaces might inflect each other unpredictably as the rubbing of a tunnel within a dome, then total modulation at the point of voice or silence of hum…

Chance-catcher as a quantum of becoming which belongs to nobody and everybody, this SPACE may finally be “anonymous” enough to begin again.

So let’s meet again, at the same place or some other place.

see you soon,

Arakawa

12.1977. at N.Y. city

※『エピステーメー』1978年11月号の宮川淳追悼特集に寄せられた手紙。病床に半身を起こした宮川と、2-3冊の本などがのっているベッドの脇のテーブルを隔て、椅子に腰掛け指を組む荒川との、不思議に横長の写真に添えられた。

(試訳)※たぶん破茶滅茶な訳で恥ずかしいが、そのまま転記。

多分きみはこの写真を覚えていないだろう(この偶発的な表面というべきだろうか)。予めこの写真について知っていようがいまいが、この場合の状況はより直接的な見方を要請する。

ひとつのテクスチュアであるこの距離の何という無名性だろう。

この距離はあらゆる方向に表面化する。

絶えず前-表面化過程にある距離の諸相は、予測そして/あるいば熟知の状態とその意味さえも形成するだろう。

「距離化」という特殊な前-表面化過程の局相が、あたかもすでに「表面化した」ようにはまだ機能しないこのプレ-テクスチャアの状態に留まるということはあり得ることだ。

すべての表面を無視するとしても、どうしても、非-相関的な表層部と緩慢な基底部とは熟視するわけにはいかない。前-表面化しされた表面が互いに、ドームの中を隧道が擦過するように、思いがけず湾曲するとき、そして口籠る声のあるいは沈黙の先で、全面的な転調が…。

誰のものでもなく誰のものでもある転成の分け前として、機会を捉えたこの空間、この空間はついに「無名のもの」であるだろう、だからまた再びやり直せる。

ではまた会おう、同じ場所であるいは別の場所で。

展示作品について

展覧会図録をトレーシング・ペーパーにコピーしたページ

二つの異質な体系——壁面に掛けられたキャンバス(白地に濃いグレーで切れ切れに水平・垂直・斜めの線分、双方向の矢印、弓型の円弧…(比率と均衡のcalculation?);下辺際に極く薄いグレーで描かれたタイトル、例えばそれは《A recycling of perceiving is not a image. Determining Body 知覚作用の循環処理はイメージではない。限定する身体》)と、壁から3-4m離して床に置かれたパネル(それはmediaと呼ばれる;チェス盤状に6-8個の矩形に分割され、個々の升目のアクリル樹脂の下には、「紙幣」「人体解剖図」「nude」「髑髏とろうそく」「デュシャンの『落ちる水…』」「ティーカップとパン」などのモノクロ写真と共に、赤・青・黄・緑・黒・ピンク・グレーの色面が嵌め込まれている;パネル全体は壁面のキャンバスに向けてわずかに上へ傾斜している)。

パネル右下の床に貼られた指示。《この作品は床のパネルにのって見るように作られています。また壁面の作品と床のパネルとは一体のものです。その間に立ち入ることはご遠慮下さい。This work is to be viewed while standing on the floor panel. You are requested not to stand in the area between the wall and floor panels.》

《距離は見ることの可能性である。見ることが可能になるためには、わたしと対象との間に距離を必要とする。それはわたしのイニシアチヴに属し、またそのこと自体によって、同時に対象に属するものとなる。いわば透明で、機能的な空虚ともいえるだろう。わたしはいつでも、その距離を消滅させ、見ることをやめる(それはあくまで見ることの可能性に属し、いやその可能性そのものを基礎づける)ことができる。だが、この見ることの可能性にほかならなかった距離が、突如、ほとんど実体的な空虚として不透明に凝結し、わたしと対象との間に立ちはだかる。鏡。》

※宮川淳『鏡・空間・イマージュ』所収「鏡について✻」

鏡。荒川修作の宮川淳へ宛てられたこれら7つの作品は、すぐれて《鏡》の環境(milieu)ではないだろうか。私たちは床のパネルに恐る恐る立つだろう。そのときもうひとつの《鏡》のmilieu——対象との間で、ほとんど実体的な空虚として不透明に凝結する距離——私の身体——が、生まれるだろう。パネルの上で俯きがちな私たち。それは私たちがなお、私たちの身体という距離に、より多くの関心を寄せている証だろうか。(私たちの身体こそがDetermination(=「見ること」)の尺度となる?)

そのとき私たちの内耳の水にわずかに作用する傾斜(パネルは壁面の作品に向けてわずかに傾斜している)。この傾斜が、壁面のキャンバスと床のパネルとの距たりに、ある深さを与えている。私たちが俯くたびに、卒かに頸を捻り、眼差しを斜めにキャンバスへと送り返すとしたら、それは俯く私たちが、蹠の写真や色面を見ているというよりも、キャンバスからの《声なき声》に「傾聴」しているからではないだろうか。俯くたびに私たちが「傾聴」するその《声なき声》とは、壁面のキャンバスと床のパネルとの「距たり」のその《深まり》にほかならない。壁面キャンバスの作品とは、パネルに立った見る人が俯いた途端に発信し、眼差しを上げる途端に止むように指図された《graphic score》だといえないだろうか。そして再び私たちは目を落とす。

この斜交する《鏡》のmilieu。それはもはや《見ないことの不可能性》(それが宮川淳にとっての《鏡》のmilieuであったのだが)の不可能性ではないだろうか。このpre-surfaceの局相で、絶えず私たちは《目を落とす》、絶えず私たちは《傾聴》する。

図録と当時の新聞記事より

知覚作用の循環処理はイメージではない。

限定する身体

A recycling of perceeving is not an image. Determining Body

1987-1988

作品から「音」が聞こえてきた

私は「声」と書いているが、同じような体験だったのだろうか。

朝吹亮二『密室論』に寄せて

朝吹亮二『密室論」に寄せて

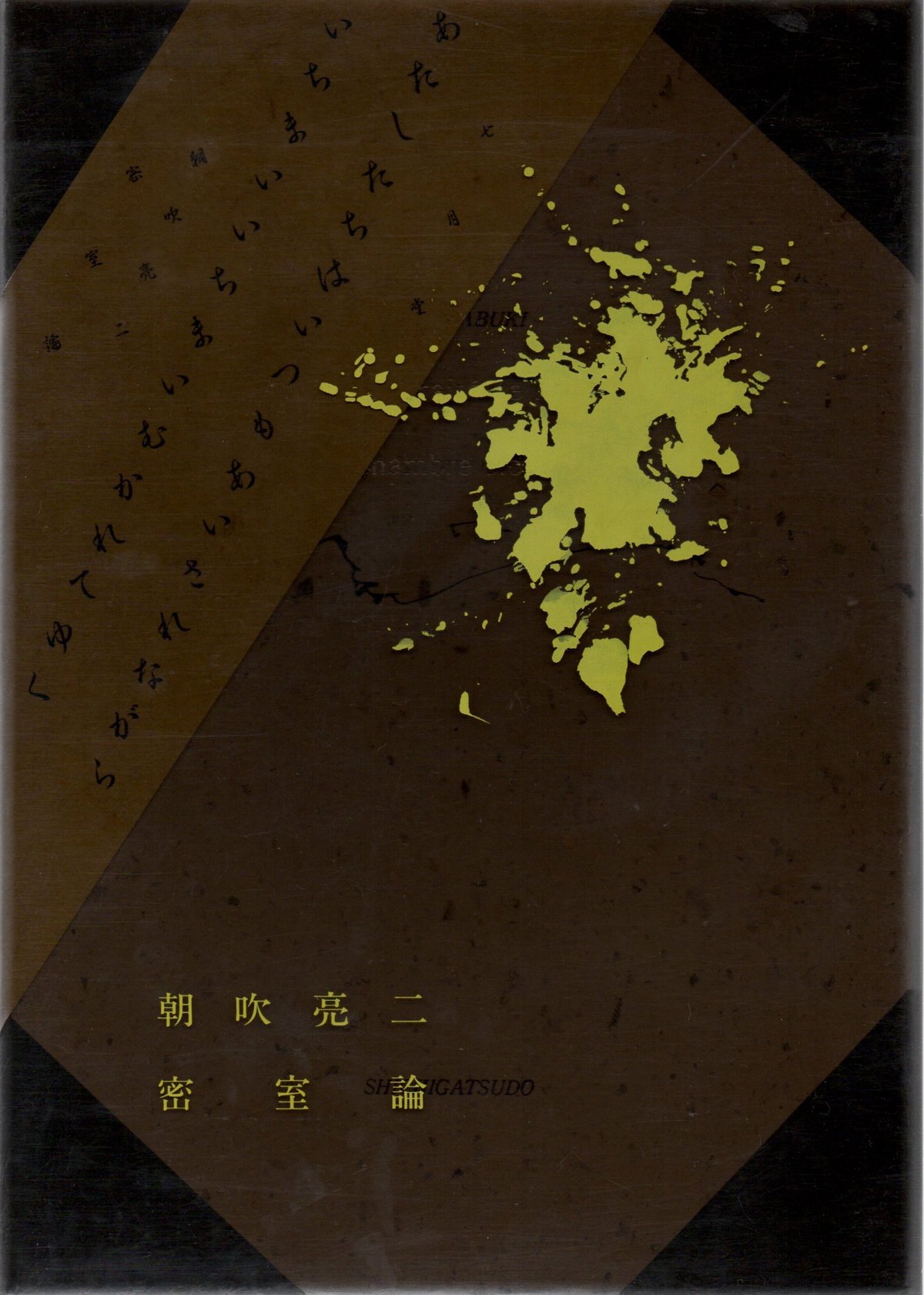

四隅を黒く補強された灰色の薄箱の中に、表紙もTitleも見返しもない仮製本の白い冊子が、白斑のある柔らかいトレーシング・ペーパーにくるまれて納められている。それだけで私たちはなにかを了解するだろう。あるいはこうした了解が多くを看過することになるとしても。この白い仮製本の冊子は言葉の「骨壺」なのであり、箱とはまさに「墓」なのだと。

浅い羞恥にためらいながらそのなにかについて、「詩」と呟いて、私たちはうろたえる。またしてもあの黴臭いステロタイプ、《詩=死》だろうか? だがここに装われるのは、「死」ではなく「墓」なのであり、「詩」ではなく「骨壺」なのだ。

私たちは誰も、「死」それじたいを顕現できない。『死ぬのはいつも他人ばかり』。「詩」についても同様だ。私たちは換喩的にしか、「死」について、そして「詩」について知らないし、また語り得ないだろう。

夜毎あるいは白昼にも、繰り返された「詩」と「死」の性愛の名残り、愛液の乾き、その寝乱れたシーツが、詩人の華奢な骨に代わって納められた、これはいわば(詩が纏いがちな《白磁の毛布》)Cenotaphなのだ(骨に代わるものなら、リンゴでもミカンでも)。そしてそれを、「詩」と、赤らみながら呟いて、私たちはうろたえる。「墓」を暴き、「骨壺」を開けて、私たちは(他人の)「情事」のあとを嗅ぐのだろう。こんなにも読むことが恥ずかしいとしたら、それはすぐれて、「詩」の資質だといえるだろう。