Pas-sage 3

1990年、30歳の頃、懐かしのワープロ、Sharpの「書院」で制作していた個人誌(Vol. 3で終了)。A4に両面コピーし、左をホチキスでとめて2つ折りしただけの簡単なもので、5部ほど作って友人に郵送していた。「手製本」とはいえないけれど、一応、手づりではあるので、noteのマガジン「手製本」にアップするために、テキストエディット で入力し直して、データ化しておこう。

《Pas-sage 3》は、薄井 保のペンネームで「棄てる梯子 吉岡 実に」という詩を冒頭に置き、1990年5月26日(土)~6月24日(日)まで、兵庫県の姫路市立美術館で開催された《佐伯祐三展》を観覧しての感想「石の膚と画家の顔 佐伯祐三小論」という文章を綴っています。これは結婚前の妻へのラブレターのような体裁のものでもあり、noteにアップするのを躊躇いましたが、3号個人誌の最終号なので思い切って投稿しておきます。

ウィトゲンシュタインの言葉

Er mouz gelîchesame die leiter abewerfen, sô er an ir ufgestingen.

昇りきった梯子は、すぐに棄てなければならない。

棄てる梯子

捨てる梯子

吉岡 実に

薄井 保

菜と手斧、アイソスピン空間の恥ぢる楕円、やましい蛸が藁をつかむ、偶然の自律自慰、漆かぶれの聖少女、入口(とばぐち)で蚋が群れている、抗いと躊い、汗ばむ貨幣、風を跨ぎ、石鹸草で顔を洗う、草熱、キルギス人の美しい鼻梁、橇に乗ってkitchenへ行く、鳥黐で鼻が粘る、“A demain”、世界の秩序を変えるため、指に幾条の芒傷、喉には茸、言葉に依って、《昇り切った梯子は棄てねばならない》、詩法として、時機には菜にも手斧を振るう、蕁麻で馬を打つ、キンポウゲには「花は猿か、猿は花か」と問い糺す、鶫は粥になるまで金櫛で梳く、鶺鴒が「いさら井」で『テサロニケ前後書』を書き写す、書写のたび異端が生まれ、火事が起こる、赤や黄や青色で(世界)が焼ける、いつだってその火事の後、指も喉も爛れて二度と書かない、三度目のために、その挫折と再開の「聖なる、聖なる、聖なる」

石の膚と画家の顔

《郵便配達夫》1928年 Facteur 大阪市蔵

発行:姫路市立美術館

編集:姫路市立美術家、笠間日動美術館

制作:日動出版

Printed in Japan ©︎1990

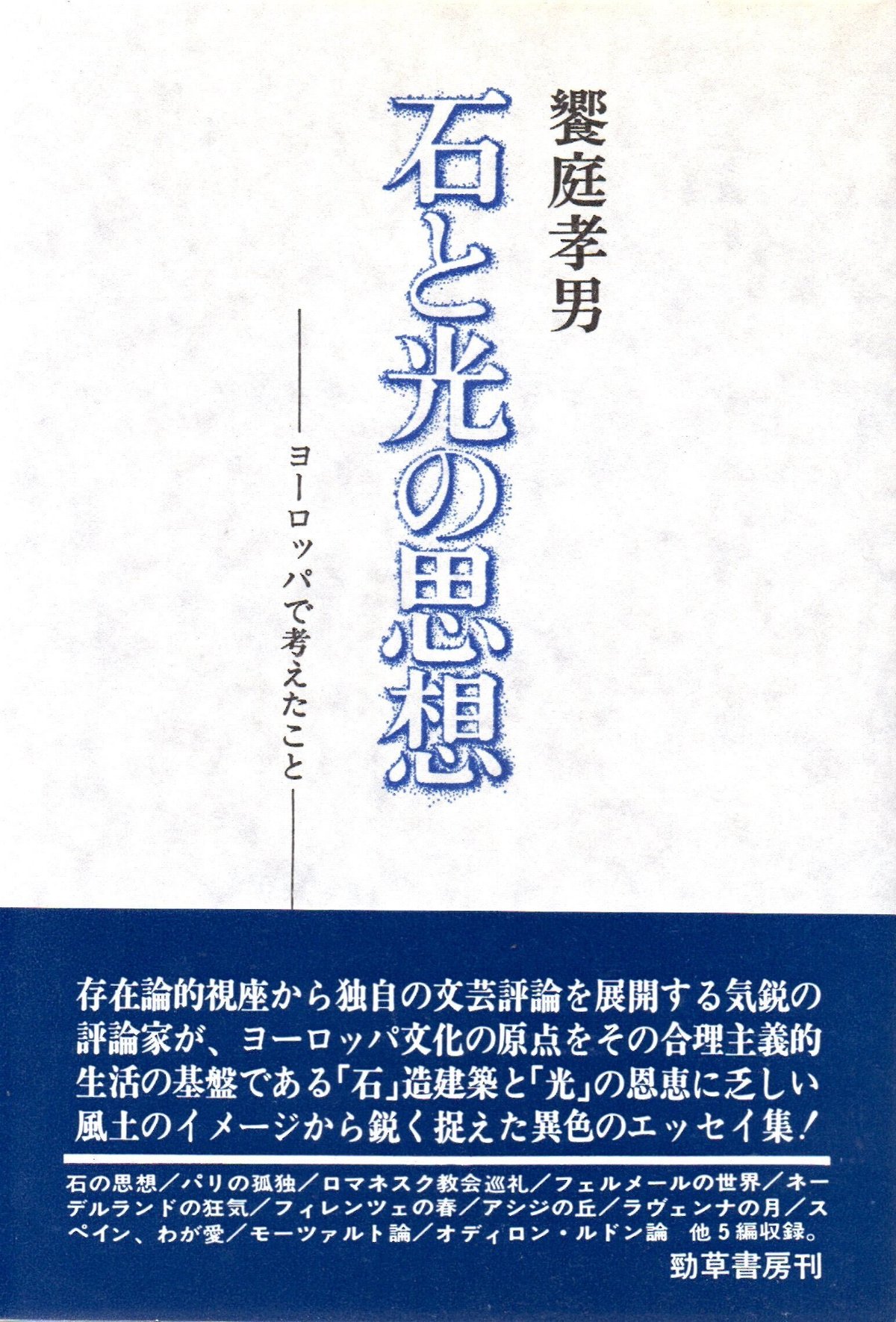

勁草書房 1990年4月20日 新装版第1刷発行

石と膚と画家の顔 佐伯祐三小論

✻東京から姫路へ向かう新幹線の車中で、饗庭孝男の『石と光の思想』を読んでいた。

▼「ヨーロッパでわたしがはじめて感じたことは、人間が石造りの建物に住んでいるという事実から受ける奇妙な嘔吐感、または眩暈感であった。」と、その巻頭のエッセー「石の思想」は始められる。

▼「その時、私があらためて自覚した自分の存在とは、日本で木という有機物でつくられた建物と、目に見えない関連の仕方をもって生きていた有機的存在であるということだった。木は自然の変化に微妙に感応し、即応しながらわれわれとかかりあっている。そのあり方は、一つの共通の要素に働きかける親和力をとおしてとでも云うべきものである。自然から切りとられた木でさえも、家という構造の中では、同じく自然的で有機的な存在であるわれわれと密接に結びついている。

だが、石は何という意味を持っているのであろうか。石が人間に及ぼす働きは二重であり、両極的であると私は考える。つまり石は自然の脅威に対しては堅固に人間を守るが、同時に石造りの建物の内部では明確に人間を拒否しているということである。その非情性は、有機的存在(人間)を、

ただ在ることにおいて即物的に否定しようとする沈黙の暴力を持っているといってよい。石によりかかった場合、その冷たさということは、われわれが熱を奪われているという感触においてである。もし、人が石を抒情的に歌うこともなく、石を馴れしたしんだ概念で呼ぶこともやめ、その「石」にかこまれて人間が生きているという事実を考えてみた時、石ははじめてその非情な本質をおのずから示すだろう。」

「石の思想」をこのように語り起こした著者は、こう考えていつも思い出す言葉として、カミュの二つの文章を引用している。

▼「一つの石がどんな点で異質であり、われわれにとって還元不可能なものか、自然が、一つの風景が、どれだけの強さでわれわれを否定しうるか」

▼「あらゆる美の内奥には何かしらある非人間的なものが隠されている」

画集でしか見たことのないパリの石造りの建物の絵の、石壁の膚=絵の膚と、それを描く佐伯祐三の精神の膚について考えていた。その石壁の膚は見るものの目を拒み蝕むのだろうか。その「沈黙の暴力」で画家の精神の膚もかさつき荒れていくのだろうか。

1990年5月27日(日)、夏日のように暑い昼過ぎ、姫路市立美術館に佐伯祐三を訪ねた。砂と木の公園。隣接する動物園の裏手の柵越しにキリンが縮んで見えた。

1917年6月 笠間日動美術館蔵

1917年頃 三重県立美術館蔵

✻✻「大正六年六月/佐伯祐三」と画面右下に漢字で朱書された19歳の自画像にまず迎えられた。多彩な色遣い、坊主頭、耳の柔和さ、斜めから正面を見る右眸の意志。だがすぐその隣で、しかも同年の作なのだが、ゆたかな髪を大きく後ろへかき上げた別の佐伯祐三が正面を向き、眉筋も硬く双眸で斜め上を見つめている。画家の顔は半年を経ずにこれほど変貌するのだろうか。左耳が背景に輪郭を失いつつある。わずかに口許だけが変わらないようだ。

1924年 大阪市蔵

画家の顔はその後も大きく変貌するだろう。1924年1月、26歳の画家は妻子と共に初めてパリに着く。その年の秋の作だろう(なぜならフォーブの巨匠ブラマンクを訪ね、罵声を浴びた夏の後だろうから)、《立てる自画像》で、画家は赤い長袖・丸首の服に黒ズボンで、右手に筆を垂らし左手にパレットを支え、草叢の小径に立っている。風に髪が乱れ、そして顔は塗りたての絵具の上にセロファンを貼って引き剥がしたように荒らされ、ほとんど損なわれてしまっている。だがそのように損なわれた顔は、画家が左手で腰に支える黄土色のパレットに写されているのではないか。ムンクの《叫び》の人の顔のように歪んだそのパレットには、目があり、鼻があり、口がある。口からは白の絵具を涎のように垂らしている(予兆的な「白い喀血?」、そうではなく、画家はこれから《白》を塗り始めるのだ)。画家は自らの顔を損ない、パレットの絵具にこそもうひとりの自分を見つめようとしたのではないか。詩人が言葉を再-発見するように、画家はマチエールを再-発見して(発見とは常に/すでに「再-」発見ではないだろうか)、初めて《画家》として、文字通りその出発点に「立っている」

のではないか。これ以後だろう、油絵のマチエールは石造りの街をモチーフとして再-発見し始める。

しかし、そのモチーフとしての石の街の再-発見には明らかな代償が支払われることになるだろう。ちょうどマチエールの再-発見のために画家がその「顔」を損なったように、そこでは端的に「人」が喪われてゆく。マチエール(それは等しく画家の「精神」であるだろう)が人間を排除してゆくのだろうか。『マルテの手記』の主人公のように。▼「あらゆる事物に対する、これまでとはまったく違った把握の仕方が、私の内部につくり出された。そこにある種の落差が生まれ、それが従来の何よりもまして、私たち人間たちから、ひき離すのである。」(これはまた『石と光の思想』の「石の思想」に続くエセー「パリの孤独」に引かれている)。

1925年 La cordonnerie

茨城県立近代美術館蔵

1925年 Blanchisserie(Au Petit Saumur)

大阪市蔵

1925年 Les Juex de Noel

大阪市蔵

1925年 Bar(Aux Caves Bleues)

大阪市蔵

✻✻✻『靴屋』『洗濯屋』『クリスマスの遊び亭』『酒場』と、画家は石造りの街の店舗を正面から描き始める。建物の入口の上には《CORDONNERIE》《AU PUTIT SAUMUR》《LES JUEX DE NOEL》《AUX CAVES BLEUES》と店の名前が記され、それがそのまま絵のタイトルともなっている。ここでは石壁の膚がすでにもう一つのキャンヴァスとして意識され始めているのではないか。画家の変貌の何という速さ。画家は行き詰れば必ず自画像を描いたと聞く(この展覧会ではわずかに上記3点のみの展示だったのだが)。例えば『パリの街角 Coin de rue à Paris』と『壁 Mur』との間に、自画像の幾枚が犇いているだろうか。マチエールが求めた石の膚は、それのみ

1925年 Coin de rue à Paris

個人蔵

1925年10月5日 Mur

大阪市蔵

で、マチエールの欲望を満たしはしないのだ。それは石の膚をもう一つのキャンヴァスへと客体化しながら、その上に「文字」を認(したた)めてゆく。だが、これが第一次渡仏時代の画家の限界でもあるだろう。文字は石壁にその息吹を冷たく吸い込まれていく。

1926年 Paysage de Shimo-Ochiai

個人蔵

1926-27年 Navire à l’ancre

個人蔵

1926年3月、画家はいったん「木の国」に帰国し、焦燥に荒れた『下落合風景』や、父への供養として『滞船』を描き、翌1927年8月、再び「石の国」へと戻る。二度目は船ではなく大陸を横断するシベリア鉄道で。

《シベリアの景色は中々氣に入つた。君に見せたらさぞよろこぶだろうと思ふ。紫の汽車はエメラルドの貨物列車が驛々ニトマツテヰルマル木小屋の中にエメラルドの丸形をした寺等がそびえ、しよつ中シャガールを思い出した巴里の景色ヨリス(ソ)ートー近代的なシキサイを持つている…》と、画家は長い鉄道の旅の車中から友人に宛てるのだが、すでにこの手紙の書き振りは日本語の言語運用の規則から逸脱してしまっている。(※出典不明。おそらく何か伝記のようはものを読んでいたのかもしれないが、手許に本が見つからない。「紫の汽車はエメラルドの貨物列車が驛々ニトマツテヰル」は変だけど、他は句点がないから読みづらいが普通の文章。写し間違いかもしれない)。やがて再びパリに戻った画家は『広告』という連作を始めるだろう。

1927年 Réverbère et affiches

東京国立近代美術館蔵

そこで「文字」は石壁に紙一重で貼り着きながら、もはや建物に従属することなく躍り始める。躍動するシニフィアン、あるいはシニフィエの喪失? いや、かつて石の膚が冷たく奪った人間のいきれを、「紙」を介して文字が奪回し発散しているのではないだろうか。一時「木の国」へと帰った画家が再び「石の国」へと携えるのは、木から作る「紙」とそこに踊る「文字」なのだ。そしてその後、画家はかつてサロン・ドートンヌに入選した人気のない《La cordonnerie(靴屋)》の奥に働く《Cordonnier(靴屋)》を描くだろう。

1927年 Cordonnier

大阪市蔵

1928年 Eglise de Morin

大阪市蔵

1928年 Briqueterie

大阪市蔵

✻✻✻✻Mさん、ぼくはここまで書いて来て、次ぎには、『モランの寺』と『煉瓦焼場』とを引き合いに、それがほとんど画家の自画像と言えるだろうと、述べるつもりだ。『広告』で建物から遊離した文字が熱く躍動し始めて以来、画家は「人間」の再-発見へと向かうのだが、そこに至るには、かつて損ねた自身の「顔」の恢復という迂路を、無意識に経ねばならなかったのではないかと思うからだ。だが、けっして「画家が建物に憑依した」とは言わない。むしろその逆だろう、「建物が画家に憑依した」と言うべきだ。しかし、「憑依」などとはそもそも言ってもはじまらない。そうではなく、問題なのは、画家は絵具と筆でキャンヴァスに「見るもの」を描き、ぼくたちはキャンヴァスに「描かれたもの」を言葉で見つける、というよじれた関係だ。だからぼくが言葉で絵に見つけた画家の「顔」とは、けっきょく、でっちあげの「お話し」にすぎないのだし、「言葉で絵を見る」もののこうした不幸は、もうひとつのでっちあげの「お話し」によってしか贖いがたいものなのだ。言葉は常に憶測でしかものを言わない。憶測がさらに憶測をうみ、その憶測への憶測が別の憶測を孕みつつさらなる憶測をうむだろう。

『煉瓦焼場』に、舌を出して鼠色の涙を流し前歯の欠けた画家の「顔」を見つけた憶測は、▼「一寸恢復にむかい室内で起きられるようになった日のことでした。私が近くへ買物に出かけようと、入口まで来ると白い髭の

ブルウの服を着た郵便配達のおじさんとすれちがい、階段を登る姿を見ました。私は老人の美しさに身とれてふりむいたほどでしたが、アトリエに帰ってきますと、佐伯は、今きれいな白髭の配達人が来たから、モデルに頼んだよ、と、嬉しそうに言いました。」(※佐伯祐三の妻・米子さんの言葉のようだ。出典不明)という憶測を読み、『郵便配達夫』(※図録表紙参照)に「石壁と文字と人間の調和」という憶測を見つけるだろう。(郵便配達のおじさんが右肩を大きく下げてかしいでいるのは、画家が左肩で何かに凭れ掛かって描いたからだという憶測も添えておこう)。それは▼「日がたつにつれて、この白ひげの人は神様ではなかったかと不思議におもうようになった」という憶測につながり、憶測はいっしんに『黄色いレストラン』の読みへと入るだろう。

1928年 Restaurant jaune

大阪市蔵

かつて建物の前を過ぎることしかしなかった人が、ここでは黄色いレストランの前でもうひとりの誰かを待って立っている、その人こそ画家自身に違いないと、石の柱も黄色に塗られ(この黄色はあやしいぞと横槍を入れ)、右端には紙に書かれた広告が貼ってあると、さらなる憶測を語るだろう。そしてそこで、▼「これでぼくの仕事は終った。描くべきものは描いたよ…」という、画家自身の憶測に出会うのだ。

《扉》1928年 Porte

個人蔵

✻✻✻✻✻Mさん、ぼくはここまでぼくの憶測を書いてきて、あの最後の「絵」について憶測しなければいけないと思う。それは『扉 Porte』という遺作だ。あの絵を見たときのぼくの動揺は言いがたい。あの絵は異様な威圧感をもっていた。「立ち去れ!」といわんばかりに堅く閉ざされた青銅の扉。不吉な「27」という番地札。「絵の中を土足で荒らされるぶんにはいっこうにかまわない。だが言葉で踏み躪られては困る。だからこの

扉はきみには開けない。」と、聞かされた。

東京に帰ったぼくは、展覧会のカタログを繰り返し繰り返し眺めた。たいていはあの黄土色の壁に《DEMÉNAGEMENS》(※「引っ越し屋」の意味だったのか?)と斜めと横にしるされた『壁 Mur』を見ながら酔いが回った。このカタログの最後の、あの青銅の「27」の扉を叩くには、まだ酔いが足りないんだと憶測した。酔っ払ってそこへいきなり行くことが何度かあったが、閉じて、ほかに慰めを求めた。

けれどやっと、ぼくもこの『扉』の前で立てたのは、カタログの絵の下に記された注記を読んで初めてだ。《右上に署名年記:RUE CANPAGNE PREMIER LA PORTE EN BOIS UZO SAIKI 1928》とそこにはあった。あの堅牢な扉は青銅の扉ではなくて、「木の扉」だったんだ。《シャンパーニュ通り一番街 木の扉 佐伯祐三 1928年》。

だがぼくには、初めに受けたこの絵の威圧から、この絵の扉が木だったと読んだだけでは、いっこうに扉は開きはしない。ぼくが見た扉は青い青銅の扉だった。画家が描いた扉は青い木の扉だった。どっちをどうみとめて、どっちをどう、みとめなくてよいのか。いや、どちらをも、ともにいっしょにみとめるべきだ。あの《EN BOIS》にほっと慰められながらも、だがぼくは、にわかには「青銅」を「木」に書き換えられずにいる。

Mさん、ぼくはここまできて、にっちもさっちもゆかないのだ

絵の中の文字は憶測しないと思う。だがそれでもなおぼくの言葉がそれを「青銅」と憶測するのはなぜだろう。もういちどこの『扉』からこそ憶測を始められるまで、ぼくはまだこの「青銅」と「木」の扉を叩けず、この扉の前に立っているだろう。「きみにこの扉は開けない。」と、声が聞こえる。扉の奥からもうひとつの声が届くまで、ぼくはこの前に佇んで待つだろう。(※以下、手書きの鉛筆文字)「約束」に遅れながら待っている。こうしたambiguousな性質が、いまのぼくの自画像だ。この「遅れ」と「待つ」ことが、いまのところそれだけが、ぼくを「書く」ことへと誘うだろう。

《Pas-sage 3》了

幼稚園から小学校低学年の頃には、年に一度は姫路城と動物園に連れて行ってもらっていた。美術館の後に入園したのだろうが、まったく記憶がない。

1990年、30歳の頃の1年に、Sharpのワープロ「書院」で書いていた個人誌《Pas-sage》でした。Vol. 3で終わっています。拙い文章、お読みいたたき、ありがとうございました。